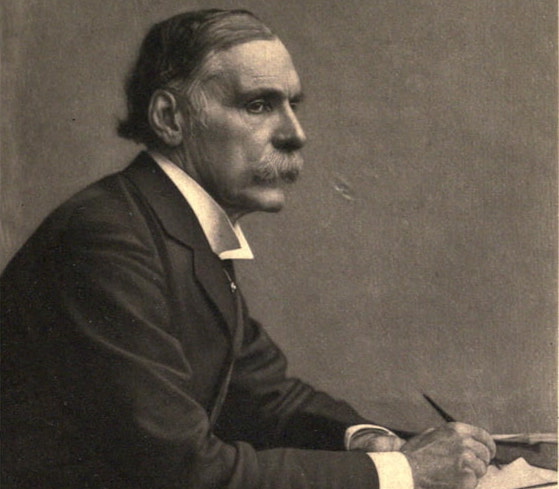

1818 年,首位來華的基督教傳教士馬禮遜(Robert Morrison,1782-1834),在馬來西亞麻六甲創建了今日的英華書院[1]。不久後,書院於 1843 年遷往香港,成為繼馬禮遜紀念學校(Morrison Memroial School)後,第二所由澳門遷港的世俗學校。適逢書院二百週年紀念,它除了是香港人所熟悉的 Band 1[2]學校外,馬禮遜的英華書院又有什麼樣的時代意義呢?

來華前的馬禮遜

1804 年,倫敦傳道會(London Missionary Society, LMS)通過議案,決定將《聖經》譯本傳至當時高度文明的中國。適逢其會,當時在倫敦賀斯頓神學院(Hoxton Academy)修讀神學的馬禮遜,早已渴望向海外的異教徒傳播福音,他在寫給父親的書信中就曾經表示,主耶穌要為世人贖罪,因此將福音傳給世界萬民,是主耶穌給他的差事。

同年,馬禮遜向倫敦會自薦申請成為海外傳教士通過,而在倫敦會還未決定委派馬禮遜到何處時,他卻已將重心轉移到學習中文上。馬禮遜確信,前往中國是上帝對他禱告的回覆。當時清朝是擁有世界三分一人口的大國,在幅員廣闊、朝廷禁教和不諳漢語的封建帝國下傳道,勢必是最艱鉅的挑戰,馬禮遜秉持著虔誠的信念,將其視為是上帝賦予的任務。

1805 年 5 月開始,馬禮遜接受了約兩年的課程,內容包括數學、物理、醫學、天文和中文。1807 年 9 月 4 日,他從倫敦乘船抵達澳門,然後再經由虎門、黃埔、珠江,輾轉抵達廣州。來華之後,馬禮遜旋即要面對的便是語言、身份和經濟壓力的難題。

首當其衝的語言難關

在語言上,馬禮遜要面對的問題主要有三:方塊字、購買中文書藉、清廷禁止中國人教外國人中文。

對當時的歐洲人來說,中文是非常困難的語言。馬禮遜認為,歐洲各國語言都有其相近之處,因此擁有歐洲語言基礎的人學習任何一種歐洲語言都並不困難。不過,漢字的讀寫與拉丁語系的語言卻截然不同。來華之前,馬禮遜已經先跟華人容三德(Yong-Sam-Tak)學習中文,馬禮遜進步迅速,兩年後馬禮遜便可以自信地取笑容三德不夠資格教授他中文。

抵達廣州後的首兩月,馬禮遜又先後聘請多位華人為中文教師。一開始,馬禮遜從和童僕阿宏(A Wang)的對話中學習廣東方言,後來在廣州與十三行商人和伙計頻繁接觸,因此認識了商人古勝(Coo-shing)。

基於對英文的興趣,古勝接受了馬禮遜語言交換學習,但此舉對古勝來說其實存在相當的風險。因為當時的社會風氣將教授外國人中文的中國人視為「奸民」,而外國人也都相信一旦被發現,此中國人會慘遭朝廷毒手,甚至大眾認為與外國人對話都有可能會招惹麻煩。雖然當時政府禁止教授外國人中文的規範性質,似乎只是潛規則多於法定條文,例如欽差大臣長麟就曾表示洋人可以透過買辦和通事學習中文,亦在馬加爾尼使團(Macartney Embassy)訪華時保證洋人學習中文不會受清朝官員阻撓。也因為馬禮遜的中文學習進步神速,古勝擔心惹禍上身,不久之後便拒教。

在古勝之後,馬禮遜的中文教師相繼有天主教徒李察庭(Lee Tsak-Ting)、同樣是天主教徒的雲官明(Abel Yun Kowin-Ming)、教了六個月官話的桂有霓(Kwei Une)、任期最長(1808 至 1817 年)的葛茂和(Ko Mow-Ho)、秀才李先生(Le Seen-Sang)和曾在麻六甲英華書院教官話課程的朱先生(Choo Seen-Sang)。

身份 · 居留權 · 經濟

馬禮遜來華時,因為身份問題而幾經波折。

清朝由清世祖開始鎮壓傳教士,禁止傳教,到了乾隆年間傳教士多遭迫害,加上當時只有在擁有對華貿易專利──東印度公司同意下,才能來華工作,馬禮遜要在華立足實在是難上加難。另外,對東印度公司的董事會而言,由於清廷禁教,為了避免得罪清廷而影響貿易,董事會並不支持傳教士。況且,馬禮遜並不是英國國教體制內的傳教士,其服務對象亦不是在華英國人,因此董事會對馬禮遜並不友善,拒絕馬禮遜乘坐商館船隻前往中國。因此,馬禮遜只好繞道紐約,申辦美國護照後才能輾轉來華。

在廣州十三行上岸後,馬禮遜住在美國商人米訥(Milnor)租賃的舊法國領事館,以美國人的身份在廣州居留。當時,倫敦會每年提供馬禮遜 200 鎊的薪水(折合西班牙銀元 800 元)。這 800 銀元要如何使用呢?僅僅只是向米訥承租的兩房連同膳食就已佔去 750 銀元,另外僱用僕傭需要 100 銀元,加上洗衣 70 銀元[3],馬禮遜的生活看似比現在香港人的窩居更加窘迫。為了生計,馬禮遜只好放下歐式生活,縮衣節食,入鄉隨俗,過起中式生活,並學習用筷子進食。

到了 1808 年 10 月英軍強佔澳門後,中英開始頻繁交涉,正巧當時英國唯一一位懂漢語、隨馬加爾尼使團謁見乾隆皇帝後寫下見聞 An Authentic Account of An Embassy from The King of Great Britain(中譯《英使謁見乾隆紀實》)的斯當東(George Thomas Staunton,1781-1859)回英國休假,時任商館大班羅伯賜(John W. Roberts,?- 1810)與清廷溝通效果極差,商館此時才頓悟馬禮遜的寶貴價值,因此翌年 2 月便以 500 鎊的年薪,重金禮聘馬禮遜擔任中文翻譯。

中文教師與雙語人才的訓練

取得了正式工作證,馬禮遜的居留和經濟問題總算得以解決。兩年後的 3 月,馬禮遜更進一步地成為廣州商館的中文教師。商館中文班不僅為馬禮遜的教育事業打下了重要基礎,更為兩國翻譯播下日後蓬勃發展的種子。

廣州商館的中文班,首班只有五人,往後的每班也同樣只有五人,歷年來共約二十位學生。當中有兩位比較著名並且對香港具有相當影響力的學生,對往後英華書院和香港未來發展扮演著舉足輕重的角色。

第一位是香港第二任總督戴維斯(Sir John Francis Davis,1795-1890)──香港以戴維斯命名的地標很多,當中包括聞名的開埠時期馬路荷李活道(Hollywood Road)。戴維斯是中文班中最資深的學生,他在 1814 年入學,總共待了 14 年。戴維斯的中文造詣甚高,光看他在 1817 到 1828 年間作為傳譯員的薪酬,便可略知一二。[4] 當戴維斯在任職港督後,全力支持新的教育計劃,促使遷港的英華書院得以建校。

另一位是商館高級職員、英國商人胡夏米(Hugh Hamilton Lindsay,1802-1881)──胡夏米曾於 1832 年隨普魯士傳教士郭士立(Karl Friedrich August Gutzlaff ,1803-1851)乘坐阿美士德號沿廣州北上至威海衛考察商機與民情,行程結束後寫下Report of Proceedings on a Voyage to the Northern Ports of China。1836 年巴麥尊寫信諮詢胡夏米,胡夏米提議向中國出兵,接著結局如何不用再多說。胡夏米在1824年入學後致力於學習翻譯,順利在 1831 年成為商館譯員,他的中文能力相當不錯,也難怪他在阿美士德號的旅程中與隨行官員和人民打交道時顯得遊刃有餘。

另外,在 1824 年返英休假期間,馬禮遜亦是倫敦會中國傳教士修德(Samuel Kidd,1804-1843)的中文啓蒙老師。修德分別於 1827 年和 1828 年成為英華書院的中文教授和校長,並於 1837 年委任為倫敦大學前身──倫敦大學學院(University College London)的中文教授。

1834 年入讀英華並師從馬禮遜多年的香港英華首任校長理雅各(James Legge,1815-1897),在倫大時亦是師從修德。後來,1861 年理雅各在香港成立翻譯官學生計劃(Hong Kong Interpreter Cadetship Scheme),該年至 1900年 為止,他在香港共聘請了 57 位學員,當中較著名的學生有第十七任港督金文泰(1875-1947)、曾任教育司署署長的佘雅(Geoffrey Robles Sayer,1887-1962),以及溥儀皇帝的老師莊士敦(Reginald Fleming Johnston,1874-1938)等,理雅各在 1875 年更出任牛津大學首設的中文講座教授。

就教學而言,除了在商館授課,馬禮遜的教育事務在身故後仍然繼續延續。在 Chinese Repository(《中國叢報》)的創辦人裨治文(Elijah Coleman Bridgman,1801-1861)、同樣出身於英華書院的馬禮遜兒子馬儒翰(John Robert Morrison 1814-1843)、鴉片商顛地(Lancelot Dent,1799-1853)等人的倡議和組織下,1836 年 9 月廣州成立了「馬禮遜教育會」(Morrison Education Society),延續馬禮遜的教育精神。

隨後,教育會在澳門成立馬禮遜學校,然後再遷往香港。當時從澳門赴港英華繼續升學的學生包括了日後的中英雙語精英,例如黃寬、容閎、黃勝、唐廷樞和其胞弟唐廷庚等。由此可見,馬禮遜對中英雙語的重視和教學,為十九世紀香港和英國兩地的政治和學術發展打下了非常重要的基石。

馬禮遜在商館的中文教學生涯長達 19 年,佔去其生命超過三分之一的時間。在東印度公司的壓力之下,馬禮遜在商館教學成為例行公事。然而,至始至終《聖經》傳道和幫助基督教徒學習華語,才是他最終的心願。

麻六甲英華書院

馬禮遜來華後不久雖解決了居留和經濟問題,但其作為傳敎士的身份,在他離世前仍然是一大障礙。

雍正皇帝禁止天主教傳教,嘉慶繼位後,繼續採取前朝的禁教措施。1811 年,內閣刑部以上諭向全國頒布,若洋人私自刊刻經卷,甚至旗人傳教,均判為絞決。翌年,嘉慶皇帝再頒諭旨,如有洋人秘密印刷書藉或設立傳教機關,立斬。

鑑於在廣州和澳門傳道已不再可行,馬禮遜只好選擇在麻六甲、爪哇、檳榔嶼等地建立據點。特別是前者,由於當地華人居多,他們不但信奉中國儒釋,亦有祭祖傳統,因此麻六甲比後兩地更富中國傳統,馬禮遜計劃在那裡建立一所訓練傳教士和提供知識教育的學院,作為向中國傳道的跳板。

關於在麻六甲建校,其實馬禮遜早於 1812 年就已經向倫敦會提及。他在信中表示,希望麻六甲有一所專門培訓歐洲和本地人的機構,並希望該機構設有印刷機,因為成功傳達福音需要本土傳教士和《聖經》。三年後,馬禮遜的宏願終於公諸於世,他表示建院目的是為了促進英格蘭和華語使用國之間的文字交流,希望中歐語言共濟──既教在華歐洲人中文,亦教華人英文,使《聖經》和科學啓示的亮光得以照耀亞洲。

於是,馬禮遜傾盡全力,以「一位朋友」(a friend)為名自資 4000 銀元建校,並以匿名承諾捐款 400 西班牙銀元作為支持自己成立「恆河外聯合差會孤兒寡婦基金會」(The Fund for Widows and Orphans of the Ultra-Ganges Mission)的基金。以馬禮遜在商館的年薪 500 英鎊計算,4000 銀元相當於其兩年年薪,可見他對建院的決心十分堅毅。

1820 年 9 月,麻六甲的英華書院竣工。建院後,馬禮遜和米憐(William Milne,1785-1822)均認為,要到中國傳道就必須先對中國文化有深度了解。因此建院目的之一,就是希望提供語言訓練和自然科學知識給傳教士。具體來說,透過語言學習,本地學生需要學習地理、地球儀使用法、算術、簿記、歷史等知識,在 1844 年的預備學校(preparatory school)就要學習英文、算術、地理、文法及寫作。

書院的辦學理念又是如何呢?

從 1823 年的辦學理念可見,馬禮遜表示人人生而平等,他們擁有認識任何思想體系的權利,因此 1823 年的入學資格與 1818 年書院的籌組計劃書(General Plan)和 1820 年的規則章程(Laws and Statues)一樣,只要品格良好,皆可入學。在 1828 年的資料更顯示,書院歡迎任何從來沒有接受過教育、沒有宗教和家庭背景的中國兒童就讀,而在 1843 年書院遷往香港後,華人學費更完全由倫敦會支付。至此,書院已發展成教會義學。

書院辦學理念和實際情況如出一轍,多年來學生不乏草根階層出身,較出名的有早期的梁發、屈亞昂、何進善等人。然而,學生離開學校後卻大多從商或從政,這與兩位創辦人本來以傳道作為創院目的的理念卻又相違背。

香港英華書院曲折的建院歷程

在 1842 年《南京條約》簽訂後,英國依法正式成為香港的宗主國。至此,將基督教拓展至中國的機會終於來臨,理雅各與馬禮遜和米憐一樣,他相信要將基督教傳到中國,除了要學習數學、科學、歷史和地理外,傳教士人對中國經典必須有要相當的認識;而只有身在中國,才能找到頂尖的經典學者。另外,麻六甲無論在氣候環境以至於管理規範等問題也多不勝數,故此理雅各希望將書院遷離麻六甲,紥根於中國內地。

那麼,理雅各原本希望遷至哪裡呢?

除了香港之外,原本理雅各心中的理想之地是江南中心的南京和朝廷政權核心所在的北京,不過當時在南京忙於處理條約的馬儒翰認為理雅各的想像力過於豐富(too imaginative)。馬儒翰在回信中向理雅各重申,書院應該遷移至英國領土之上,即香港是也;況且當時在英國手上的北部口岸即將歸還給清廷,因此在當地設院並不實際。

馬儒翰在當時作為英國駐華華務總監首席翻譯(Secretary and Interpreter to the Superintendents of British Trade in China),廣受尊敬的地位和熟諳清廷政局的經驗,使他的提議極具份量而且相當務實;而另一方面,倫敦會完全不支持理雅各的任何動議,因此馬儒翰順利說服了倫敦會和理雅各將書院遷移至香港。

在決定地點後,因為搶先一步進駐香港的馬禮遜紀念學校與英華書院性質相同,因此時任港督砵甸乍(Henry Pottinger,1789-1856)否決撥款資助和撥地建校,此刻理雅各只好將香港德忌笠街(D’Aguillar Street)的窄小家屋設為臨時課室,經濟狀況比當年馬禮遜更加捉衿見肘[5]。

後來馬儒翰與倫敦會決定將英華的名義縮窄為神學院(theological seminary),其預備學校的建立本來就是要培育學生基本知識,為日後的神學訓練做好準備,這與馬禮遜建立英華的原旨不謀而合,因此香港英華實際上是馬禮遜辦學精神的傳承。

然而,精神雖傳承,但建校卻一波三折。

在決定將英華遷移至香港後,倫敦會又以香港人口不足和人均質素「低端」為由,希望將書院遷至質素相對較高(be of a better class)的上海或寧波。基於政治和安全理由,砵甸乍當然不允許,然而倫敦會不斷游說,砵甸乍在 1844 年離任回英前終於軟化,於同年 1 月批出荷李活道和士丹頓街(Staunton Street)兩塊土地給理雅各建校[6],並在新任港督戴維斯的支持下,英華書院總算正式在香港紥根。

.jpg)

結語

在當時清朝以傳統經典為教育核心的封建保守氛圍下,馬禮遜以傳道為出發點,創建出一種對於華人社會來說非常前衛的思維與教學模式──學習西方語言和自然科學乃自由平等的權利。

在平等教育的基礎上,透過馬禮遜堅苦刻勵和篤信好學的雙語能力薪火相傳,突破孔孟之道的桎梏,引進西方自然科學和通識教育,使華人開始學習西方知識,為日後中港兩地的西風東漸奠下重要基石。這與大清帝國直到 1860 年再簽城下之盟時連一個懂外語官員也找不到的困窘景象相影成趣;另一方面,馬禮遜亦成為西方漢學研究的開山鼻祖,為西方開創漢學先河。

馬禮遜的偉大之處,就是在不可能的情況下,實現可能,並將其盡善盡美;而他的貢獻,就是透過辦學理念,在惠澤教會和商館事業之餘,同時創建了香港和中國的雙語教育。我們有幸,能夠與輾轉走到今天的香港英華書院共度第二百週年,沐浴在兩世紀才結成的豐碩果實中,在欣喜的同時也不忘感謝前人的奠基,才能打造今日英華書院的榮景。

[1] 1914 年復辦前舊稱為 Anglo-Chinese College,ACC。

[2] 統一派位(Central Allocation,簡稱CA)是香港中學學位分配辦法中其中一種的學位分配方法,將全港的學生按成績平均分為三個派位組別,即是第一派位組別、第二派位組別和第三派位組別(即所謂的Band 1、Band 2和Band 3),作跨區派位時使用,亦會按區將學生分為區內的Band 1、Band 2和Band 3,作為本區派位之用。

[3] 一房 250 銀元,連膳食 650 銀元;兩房 700 銀元,連膳食 750 銀元。

[4] John Francis Davis: 1817: £100; 1825: £2083; 1827: £417; 1828: £100; Hugh Hamilton Lindsay: 1828: £100; 1830: £100. Susan. R. Stiller, “The Language Students of the East India Company’s Canton Factory“, Journey of North-China Branch of the Royal Asiatic Society 69 (1938), p. 80-81.

[5] 1843年理雅各以月租130銀元租住香港德忌笠街一個可以容納30個學生的單位,馬禮遜1808年在廣州租一個單位就要250銀元。

[6] 租期 75 年,每年 44 英鎊。

- 王宏志:《翻譯與近代中國》,上海:復旦大學,2014 年。

- 蘇精:《中國,開門!馬禮遜及相關人物研究》,香港:基督教中國宗教文化研究社,2005 年。

- 蘇精:《馬禮遜與中文印刷出版》,臺灣:臺灣學生書局,2000 年。

- 梁曉遴:〈十九世紀初大清國民是怎樣看英國人的?以一遊記為例子〉。

- 關詩佩:《譯者與學者》,香港:Oxford University Press,2017 年。

- 譚樹林:《馬禮遜與中西文化交流》,杭州:全國新秀書店,2004 年。

- Brian Harrison, Waiting for China, the Anglo-Chinese College at Malacca, 1818-1843, and Early Nineteenth-Century Missions, Hong Kong: HKU Press, 1979.

- Eliza Armstrong Morrison, Memoirs of The Life and Labours of Robert Morrison, D. D. vol. 1, London: Longman, 1839.

- Eliza Armstrong Morrison, Memoirs of The Life and Labours of Robert Morrison, D. D. vol. 2, London: Longman, 1839.

- George Thomas Staunton, An Authentic Account of An Embassy from The King of Great Britain, volume 2.

- James Legge, Missionary and Scholar, Britain: The Religious Tract Society, 1905.

- Marilyn Laura Bowman, James Legge and the Chinese Classics: A brilliant Scot in the turmoil of colonial Hong Kong, Canada: FriesenPress, 2016.

- Paul Gua, “Ying Wa Boys, “1818-1843: Who were they and what did they do?《Sino-Western Cultural Exchange and The Development of Christianity in China: 中西文化交流與基督教在華發展史》,香港,2018年。

- Pfister, Lauren F., Striving for ‘the whole duty of man’ : James Legge and the Scottish Protestant encounter with China, Germany: Peter Lang, 2004.

- Robert Morrison, To the Public Concerning the Anglo-Chinese College, Malacca: Mission Press: 1823.

- Wylie Alexander, Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese, Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1867.