在以男性為中心的傳統社會中,文字的書寫與記錄也都是以男性為主角,女性往往只是配角,也較少來自女性的自我描述。

在二十世紀,法國哲學家西蒙.波娃曾說:「女人並非生而為女人,而是成為女人。」(One is not born, but rather becomes, a woman.)說明著女性深受到社會規制的形塑,而成為不同時期、不同社會對女性的想像共同體。

然而,這樣對女性地位的思考,放諸世界各地都可以看到類似的影子,像是在臺灣又何嘗不是因為社會結構的規範,對女性有著不同期待。即便今日,我們也很難說臺灣社會能夠很好地擺脫這些過往的束縛,畢竟性別刻板印象仍不時見於我們的生活周遭。

從過去到現在,臺灣女性隨著時局發展,性別角色從單一漸漸走向多元,在平權的道路上不斷努力與進步。那麼,臺灣社會是如何一點一點地發生轉變呢?從服飾、婚姻、職業等不同面向,我們或許都能窺見一點端倪……。

「男主外、女主內」,家就是女人的天下

在日本時代的許多家庭中,我們可以看到傳統女性的模樣,也可以看到新時代女性的身影。雖然此時所謂的新時代女性,仍然是男性知識份子眼中的「理想女性」,但這樣的轉變已悄悄影響著臺灣社會的發展。

黃旺成,是新竹的臺灣文化協會成員、臺灣民眾黨創黨委員,他的「母親」與「父親」明顯維持著「男主外、女主內」的傳統角色分工,父親陳送在新竹市區經營陶器、布匹生意,母親則是在家管理家務。在黃旺成的日記中,可以看到他對一位傳統母親的描述。

1912 年 7 月 7 日,黃旺成的幼弟黃乞食(小名「乞仔」)突然身體不識,黃旺成的母親「很擔心,一會兒叫醫師,一會兒問佛,引起大騷動。」而這一天,正好也是黃旺成的長子繼圖呱呱落地的日子,妻子林玉盞因陣痛難耐時,仍是由黃母照護著她,直到聽到孩子哇哇大哭的聲音,黃母仍持續看護著黃旺成的妻子。平時,黃母還需要「打掃豬糞、扒田螺」,可以說家中的大小事情都由黃母一手照料,。

這或許就是我們印象中傳統女性的模樣,家就是她們的一方天地。更不用說待嫁的小姐們,幾乎必須守著自己的閨房,要擅於女紅、要溫柔賢淑、要落落大方……,一本本繡譜記下她們刺繡的技法,一盒盒粉盒除了是她們妝點容顏的化妝品外,也藏著她們難以與外人道盡的心裡話。

.jpg)

相較於漢人傳統的女性,在臺灣的原住民女性,也有不一樣的面貌。像是擅織的泰雅族女性會為頭目、智者、勇士編織貝珠衣(泰雅族語中稱為「lukus-kaxa’」或是「lukus-pintoan」,意指「寶貴的衣裳」或是「金衣裳」),象徵穿著者的尊貴不凡,另外也會製作貝珠裙、貝珠飾品等作為女子重要場合的服飾。一件貝珠衣需要消耗數萬顆貝珠,輕則 2 至 3 公斤,重則可達 6 至 7 公斤,需要精緻的手工技巧,耗費大量的時間,成為許多泰雅族女性奉獻一生的重要使命。

.jpg)

除了泰雅族外,與其有相似文化的太魯閣族女性,也以擅織為人所知,她們也會製作貝珠衣、貝珠或貝片飾品,是族中的重要編織物。

根據《享和三年漂流臺灣チョプラン島之記》記載所見,這些貝珠、貝片是來自於阿美族婦女將海中巨大的硨磲貝打磨製作成,並且串結成串,成為珍貴的交易媒介,再進行買賣,因而輾轉成為泰雅族、太魯閣族等族群女性編織的素材之一。

從父母之命,到自由戀愛

由於傳統社會的框架,女性的人生旅程中,總免不了要面對「婚姻」這一環節。然而,從傳統社會到進入日本時代,不同時期社會面對婚姻的想法漸漸有了轉變。

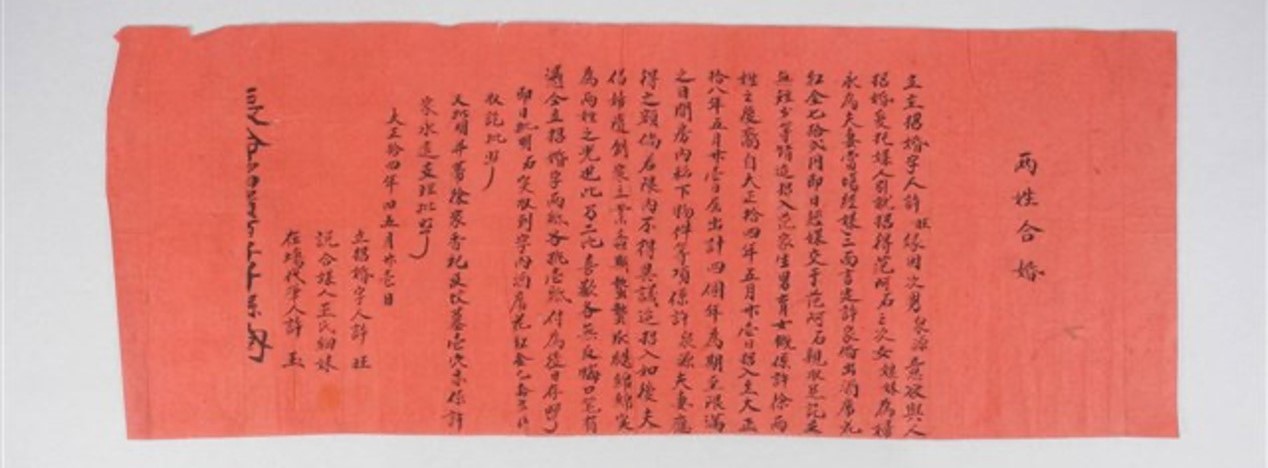

傳統漢人面對婚姻,總是依循著「父母之命,媒妁之言」,反應出婚姻背後延續宗嗣、家族傳承的目的。像是這一紙「主招婚字」中,就說明兩姓婚姻是「三面言定」,成婚後「夫倡婦隨」,「螽斯蛰蛰,瓜瓞緜緜」,就「實為兩姓之光」。

從這紙主招婚字裡,可以看到傳統漢人面對婚姻,其實不僅僅是成婚夫婦雙方的愛情,更是攸關兩個家族的大事。女性則是要隨著丈夫,也被認為要為傳衍後代而努力。

由於傳統婚姻攸關著兩個家族,也因此婚禮的場面總是特別盛大,不僅是令人驚訝的聘禮、嫁妝,傳統婚宴也是女性認識男方家人、融入男方家庭的重要場合。

但進入日本時代後,這樣的傳統婚俗被斥為是舊俗、陋習,是臺灣進入文明化的阻礙,1920 年代臺灣文化協會在各地的啟蒙演講中,就提倡舉辦「文明婚禮」。以 1917 年《新臺灣》雜誌描述的一場〈新式婚儀〉為例:「當舉行婚禮,全廢舊來陋習,擯去完聘及迎粧奩。男家亦不張燈結彩,僅插國旗,兩面交叉,新婦亦不坐以花轎,特以盛飾奇花的汽動車乘之。」

隨著社會氛圍的變化、自由戀愛的興起,結婚漸漸變得不再是家族間的媒合,而是尊重新人雙方的意願。像是許多日本時代的年輕人,不再舉辦有著繁瑣的禮節傳統婚禮,而是選擇由日本傳到臺灣的神前婚禮──在神社內,穿起和服以簡單、隆重的形式完成婚姻大事。也有些男性穿起西服、女性穿著白紗,體驗他們眼中來自西方的文明婚禮。

.jpg)

進入戰爭時期,由於物資緊缺和觀念轉變,婚禮的形式變得更為簡單。以《望春風》、《四季紅》的創作者李臨秋為例,從他為弟弟的所寫的請柬中可以看到,因為戰爭影響,雖然還是依循傳統訂定了良辰吉時,但儀式上僅僅在家中簡單招待貴賓、閒話聊聊,即完成本場婚禮。

.jpg)

戰爭結束後,臺灣許多建設有待興建,社會進入休養生息的階段,不僅僅是政府經濟狀況出現問題,整體民生也較為拮据。隨著中華民國政府遷移到臺灣,西式的文化、服飾,也漸漸在臺灣流行了起來,許多婚禮形式都加以簡化,新郎、新娘穿上西裝與婚紗,家人們也穿上簡單的西服正裝,成為婚禮常見的裝扮,不時還會有源於西方傳統的小花童,與新郎、新娘共同成為婚禮上的焦點。

從婚禮習俗的演變過程中,我們慢慢看到婚姻中的角色變化,從家族慢慢變成新郎、新娘才是婚禮中的主角。整體而言,臺灣社會對於女性在家庭中的想像,也在一點一滴發生改變。

走出閨閣、展現自我──越來越多元的女性角色

臺灣社會進入日本時代,教育不再只是男性專屬的權利,從 1896 年開始的國語傳習所招收男、女生,到1897年設立「國語學校第一附屬學校女子分教場」,越來越多較女性可以和男性一樣接受基本教育。至於大眾對女子受教育的接受程度,從最初的排斥到漸漸接受,尤其自 1920 年代起,對自由、對文明追尋的風氣,讓女子逐步走出閨閣,學習起除了女紅之外的專業知識,職業女性也成為有別於傳統的新角色。

像是 1936 年開幕的臺北芳明館戲院,在隔年即上映日本引進的愛情喜劇《女醫絹代先生》(女醫絹代醫生),描述由田中絹代主演的女醫生在東京生活的故事。又或者是「寶塚少女歌劇」來臺表演的資訊,都為臺灣女性能夠踏出家門、出外工作帶來新的想像。

.jpg)

.jpg)

更不用說,來自西方對女性獨立的觀念也潛移默化地影響著臺灣人,例如臺北第一劇場上映的西洋電影《女權》,闡述受過高等教育的貴族小姐努力爭取婦女權利,反對由家人牽線「門當戶對」的婚姻,選擇自己開闢新生活。類似的劇情,都為女性如何追求自己的權利帶來一些衝擊與刺激。

當時臺灣女人常見的職業有看護婦(護理師)、交換姬(電話接線生)、女給(服務生)、車掌、教師、女工等,比較特別的也可以看到像是畫家陳進、醫師蔡阿信和許世賢等突破窠臼的優秀女青年。

然而,雖然女性在日本時代受到教育的影響,開始追尋自由的戀愛、自我的生活等等,但也是由於日本時代的教育方針,臺灣女性主要受到的教育不僅偏重職業教育,更期待能夠培養賢妻良母、忠貞愛國的「大和撫子」,也因此時常可見因為結婚之後,從職場回歸家庭的婦女。

尤其在戰爭時期,女性更是被期待塑造為顧家愛國的形象。例如當時許多看護婦主動前往第一線照顧傷患,即便完成任務後,也來到防衛前線的臺灣,成為照顧受傷士兵的「白衣の勇士と天使」(白衣勇士與天使)。隨著戰事吃緊,臺灣女性在高校畢業後便受徵召,經過短期的基礎培訓即做為助手分配到各個戰時單位。她們穿著素雅的服裝、佩有識別標示,可能只會簡單的包紮,便在陸軍病院或是前線戰區進行傷患的照護工作。

另外, 1941 年來到臺灣巡迴演出的「李香蘭」,則是在臺灣掀起了一股「李香蘭」熱潮。她以溫柔婉約又崇拜日本皇軍的形象,演繹多部電影中的女主角,像是《白蘭之歌》、《支那之夜》等,成為當時紅遍臺灣社會、甚至是全東亞的知名演員。

1943 年,當李香蘭再次來到臺灣,出演《莎韻之鐘》裡協助日本人而失足落水溺死的莎韻時,又再次造成全臺轟動。總督府當局更是在當年 3 月 4 日,邀請李香蘭與電影團隊在臺北公會堂(今中山堂)進行數場公演,不僅有李香蘭的獨唱、戲劇,也與觀眾漫談。

李香蘭風潮的背後,除了展現戰爭時期當局對於理想女性的期待,也隱含著女性似乎仍舊陷於某種無形的框架之中,未能逃脫。

女人真的當自強了嗎?

回顧過去,女性在歷史上被定位成的各種樣貌,往往是從男性視角出發,隨著政治的、社會的、意識形態的……各種影響,因而被形塑成不同的模樣,但這些改變卻鮮少從女性自身出發。

如今,當我們再回頭反思現今的社會,我們真的讓女性「做自己」了嗎?在我們主張「平權」的同時,我們是否仍期待女性應該有個什麼模樣呢?

「第70話」臺北市立文獻館典藏特展

▲展期:2022 年 8 月 4 日(四)至 10 月 9 日(五)早上 10 點至下午 5 點(週一休館)

▲地點:西本願寺廣場樹心會館(臺北市萬華區中華路一段 174-2 號)