01.jpg)

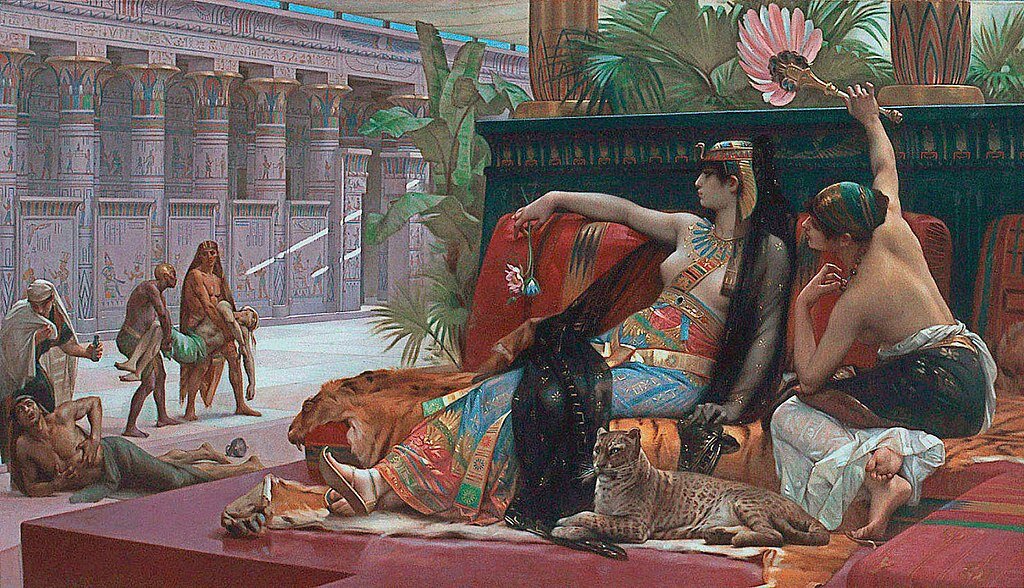

5 月 10 日,Netflix 即將上架劇情式紀錄片《埃及妖后》(Queen Cleopatra,又譯作埃及豔后、克利奧帕特拉),但早在 4 月,該劇便因選角爭議引發全網議論。

由劇照可見,製片方安排非裔女星阿黛爾·詹姆斯(Adele James)飾演埃及妖后一角,預告片中更有對話如此強調,「我記得奶奶對我說:我不管學校怎麼教你的,克利奧帕特拉就是黑人」,顯然有意在種族議題上衝撞「白人至上」敘事。

然而此舉引爆新的輿論戰線。首先是來自埃及的反彈,埃及律師 Mahmoud al-Semary 向檢方提起訴案,要求在預告片發布後關閉埃及的 Netflix 平台,理由是「該紀錄片宣揚非洲中心主義,旨在扭曲和抹殺埃及人的身份認同」;著名埃及古文物學家、埃及前文物部長哈瓦斯(Zahi Hawass)亦在專欄文章中表示,「埃及妖后不是黑人,歷史證據顯示,她是一位馬其頓希臘將軍的後裔,而這位將軍與亞歷山大大帝(Alexander the Great)同時代。她的第一語言是希臘語,在當時的半身像和肖像畫中,她被清楚地描繪成白人」,哈瓦斯接著痛批該片為「歷史修正主義」、「文化挪用」和「洗黑」(black-washing)。

再來是西方輿論場。不少網友本就不滿當今影視業的「政治正確教條」,眼下迪士尼《小魚仙》(又譯作小美人魚)真人版電影爭議未完,又多了《埃及妖后》這一新戰場,其自然蜂擁而至,將非裔女星荷爾·貝莉(Halle Bailey)與阿黛爾·詹姆斯一同打為「洗黑」的時代變態。

然儘管這一風暴看似新穎,是屬於這一時代的輿論博弈,埃及妖后的種族定性卻不是新話題,而是來自 1980 年代非洲中心主義、黑人民權運動的回音。

02.jpg)

古埃及文明是不是非洲文明

非洲中心主義顧名思義,便是強調非洲對世界史的實質參與,否定歐洲中心的傳統史學書寫,希望藉此瓦解西方的文化優越性,奪回非洲應有的歷史地位。

此一主張原本只是學界的內部辯論,但伴隨 1950 年代民權運動風起雲湧,其開始獲取政治能量,並在 1960 年代批判理論崛起後進一步水漲船高,最後於 1980 年代達至巔峰,其論述體系也進一步完善:在西方與歐洲中心的敘事霸權下,非洲人(或黑人)的真實歷史貢獻遭到淡化、抹去與掠奪。而鞏固這一知識結構的,不僅有西方與白人,更有對歷史無知的非洲領導人與群眾,後者由此成為自我壓迫的幫兇。時至今日,能解放非洲人民的意識形態,唯有非洲中心主義。

然而上述主張付諸現實研究,便容易遭致「矯枉過正」的批評。例如瑪麗·萊夫科維茨(Mary R. Lefkowitz)便直斥所謂「非洲中心主義史學」是偽歷史,「是身份政治和神話,而不是可靠的學術研究」;奎邁·安東尼·阿皮亞(Kwame Anthony Appiah)則認為,非洲中心主義者聲稱要打破世界史的單極研究,其實只是以同樣的種族中心階級敘事,來取代歐洲中心主義;克拉倫斯·沃克(Clarence E. Walker)亦稱其為「塗黑臉的歐洲中心主義」。

.jpg)

簡言之,有部分學者認為,非洲中心主義過分貶低歐洲、近東和亞洲文明的影響力,藉此誇大非洲的文化和技術發展水平。例如在美洲歷史研究場域,有非洲中心主義者主張,非洲文明是中美洲所有文明的母文明,美洲文明是埃及人或其他非洲文明跨洋影響的結果。其結果自是遭到許多中美洲研究者抨擊,稱此論述「扭曲現實、竄改數據、無視既有研究成果」。

而非洲中心主義者與古埃及研究者的爭論更是連篇累牘。前者極力聲稱,古埃及文明就是非洲文明,古埃及人本身就是非洲黑人(撒哈拉以南非洲人),而不是北非的馬格里布人,之所以會有今日的人種與文化多樣性,是因埃及曾被多次入侵,導致了古埃及「非洲性」的淡化。

至於證據,非洲中心主義者曾從不同角度提出說明。首先是古典希臘歷史學家的著作,非洲中心主義者指出,不論是斯特拉博(Strabo)或希羅多德(Herodotus),皆曾在著作中以「深色皮膚」(melanchroe)形容埃及人,足為佐證;在人類學領域,非洲中心主義者表示,針對埃及木乃伊進行黑色素水平測量,可以發現其與非洲黑人十分相近,古埃及語更與撒哈拉以南語言存在關聯;在文化場域,非洲中心主義者主張,古埃及人也施行割禮、母權制、圖騰崇拜、編髮和王權崇拜,同樣是其他非洲文明的特徵。

04.jpg)

然而上述證據皆曾被古埃及學者反駁過。針對古希臘的歷史記錄,有學者主張「melanchroe」一詞的英語翻譯本就存在爭議,且人們必須承認古代遊記極難排除抄襲、人云亦云、甚至異域想像的成分;針對人類學證據,亦有學者指控,埃及木乃伊樣本非常有限,其解釋也充滿不確定性,對其進行黑色素水平測量相當不可靠,且古埃及語分明也與阿拉伯語、柏柏爾語等語言存在關聯,並非如非洲中心主義者所述,只與撒哈拉以南的語言有關;至於割禮、編髮、王權崇拜、母權制,確實都曾存在於古埃及文明中,但這並非是南撒哈拉文明的特有現象,世界各地古文明皆可發現類似實踐。

早在 1974 年的聯合國教科文組織研討會上,各方學者便曾為「黑色埃及」的假說激辯,卻仍無法取得共識。在如今的主流古埃及研究中,多數學者拒絕以白人或黑人文明定義古埃及,並稱以現代黑人或白人的種族概念論述古埃及,相當不合時宜。與此同時,學者們也不認為古埃及人在種族上具有同質性,因為下埃及、上埃及和努比亞人的膚色本就各有不同,並曾在古埃及的不同時代先後崛起。

儘管如此,「黑色埃及」的假說依舊在非洲中心主義圈內風行,其支持者往往鎖定幾個古埃及著名圖騰進行闡釋,希望證明古埃及文明是非洲文明、古埃及人是黑人,包括法老圖坦卡蒙(Tutankhamun)、吉薩大獅身人面像(Great Sphinx of Giza)中的人臉,以及希臘化的托勒密王朝統治者克利奧帕特拉。

05.jpg)

埃及妖后作為「女黑人」的意涵

然而涉及克利奧帕特拉的討論,往往會牽引出更複雜的身分政治話題:女權主義。

回顧西方對克利奧帕特拉的初期形象塑造,其與凱薩(Julius Caesar)、安東尼(Mark Antony)的關係往往是焦點。在中世紀與文藝復興歐洲,薄伽丘(Giovanni Boccaccio)視其為罪惡的化身,喬叟(Geoffrey Chaucer)則將其描繪為「愛情的殉道者」,與時興的騎士小說框架大抵雷同。莎士比亞(William Shakespeare)將克利奧帕特拉描繪為「腐敗東方」的代表,引誘了安東尼背叛象徵勇氣和美德的羅馬人,兩人的結合構成一段情慾至上的墮落悲劇,色情的圖騰取代了政治權謀。

到了近代,克利奧帕特拉依舊是集性感、殘忍於一身的「蛇蠍美人」形象,如此範式甚至影響了非西方場域的埃及妖后形象,例如俄羅斯詩人普希金(Alexander Pushkin)便如此書寫,「克利奧帕特拉相當好色,經常出賣自己,卻又如此美麗,故許多男人不惜以生命為代價,也要與她共度一夜。」即便是 19 世紀的西方女性作家,也難以擺脫這一框架,例如夏綠蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)的《維萊特》(Villette),便是以克利奧帕特拉反襯英國新教價值觀的道德優越,即便前者美麗又富有,且有能力玩弄男性。

06.jpg)

至於克利奧帕特拉的種族爭議,便與非洲中心主義一樣,是相對近代的產物。畢竟西方的埃及研究熱,要到 1798 年拿破崙(Napoleon Bonaparte)入侵埃及後,才真正開啟。在此之前,人們只能模糊想像埃及妖后具有東方面孔,至於其身分究竟是非洲、埃及或阿拉伯人,人們往往不感興趣,而是只想看到克利奧帕特拉作為「壞女人」出現,推動劇情。

然而正因「壞女人」的形象過於深刻,故在當代女性主義主義書寫中,克利奧帕特拉具有重大的顛覆意義:從毫無道德的淫蕩象徵,轉化為女性自主的獨立圖騰。而這般反叛傳統的性別敘事,又與挑戰的白人至上的非洲中心主義相結合,一次迎合了兩種思想市場的情緒脈動:非裔的文化被剝奪焦慮,以及黑人女性遭受歷史和生存雙重壓迫的痛苦隱喻。

眼下輿論相當激憤,認為 Netflix 的「政治正確」已經毫無底線、不顧人類學現實,硬要定性埃及妖后是黑人。平心而論,人們的怒氣有其基礎,但從歷史發展來看,宣稱克利奧帕特拉是黑人的主張,並不是起於影劇政治正確橫流的今日,而是早在 1980 年代便在西方蔓延,對當時的黑人女權主義者來說,克利奧帕特拉不只是非洲女王,更是「姐妹」,是同樣經歷壓迫和勝利、剝削和生存的一員。這便是為何,預告片中會有一位非裔婦女如此訴說:「我記得奶奶對我說:我不管學校怎麼教你的,克利奧帕特拉就是黑人。」

07.jpg)

當然在身分政治大行其道的今日,人們會想辨明埃及妖后的種族屬性也屬常情,只是迄今為止,考古學家未能發現且確認任一位埃及托勒密王朝統治者的墓穴,因此也不可能對克利奧帕特拉在內的托勒密王族遺骸進行基因檢測,確切分析其種族屬性與混血狀況。至於半身像、肖像畫或鑄幣形象,在寫實概念尚不流行的古埃及,實在也稱不上直接的種族證據,且當時人像基本上受到「希臘化」的風尚影響,克利奧帕特拉不論真實膚色與形貌為何,都有極高可能被塑造成希臘樣貌,自然易被後世判別成白人。

故從嚴謹的學術視角來看,主張克利奧帕特拉是白人,其實就跟主張其為黑人一樣,缺乏直接證據,且正如當今古埃及研究的主流觀點所述,以當代黑人、白人概念定位古埃及文明,不論哪一主張,都是一定程度的削足適履。歸根結柢,克利奧帕特拉的種族博弈根本無關歷史真相,而是一場爭奪話語權的文化戰爭,並在戰線延展為文化產品時,無可避免地與政治資產、影視資本相掛勾。到頭來,真正重要的不是埃及妖后究竟是誰,而是在某一群體眼中,她必須歸屬於誰的問題。