當我站著打量周圍二到三呎厚的牢固石牆、一呎厚的由木頭和鐵製成的門、透進光線的鐵柵,我不得不感到體制的愚蠢,彷彿把我當成可堪囚禁的血肉軀……即使有道石牆橫梗於我和鎮民之間,他們想和我一樣自由,還得翻過或打破另一道更難翻越、更難打破的牆。我片刻也不覺得被囚禁。—亨利.梭羅,《公民不服從》

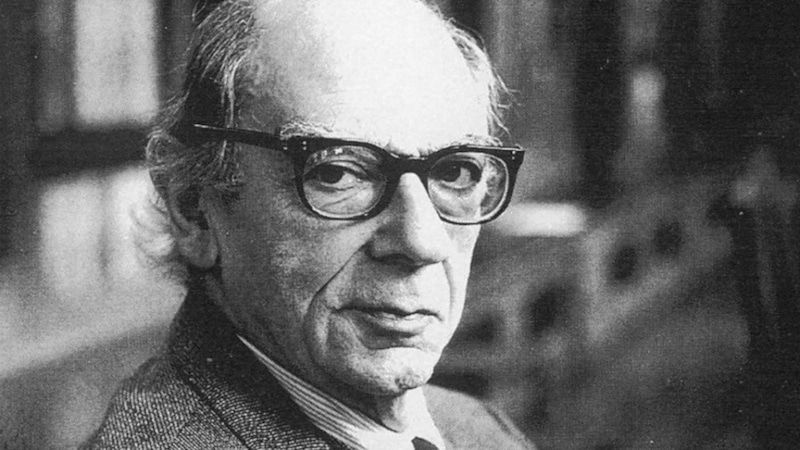

根據當代著名政治哲學家亞當.斯威夫特(Adam Swift)所言,整個二十世紀英語世界政治思想學界,引起最多討論的一篇文章莫過於英國思想家柏林(Isaiah Berlin, 1909-1997)的〈自由的兩種概念〉(Two Concepts of Liberty)。

後來單獨成書的這篇文章,原本是柏林於 1958 年接任牛津大學「齊契利(Chichele)社會與政治理論講座教授」的就職演說文,後來與另外三篇文章集結成《自由四論》(Four Essays on Liberty)一書。自該書 1969 年出版以來,柏林的「消極」(negative)與「積極」(positive)兩種自由之區分,幾乎是政治學界所有討論「自由」概念的起點。

柏林著作等身,其書寫範圍包括語言分析哲學、人文與社會學科的方法論、啟蒙與反啟蒙運動的思想史等學術書寫,以及文學評論、時事分析與人物側寫。此外,他也是一位公共知識分子典範,終其一生透過難以計數的演講與廣播來捍衛個人自由,並提醒人們留意各種承諾解放但實際上卻出賣了人身自由,乃至犧牲個人性命的各種遠大政治願景。

正因其學術關懷的歷史縱深與議題廣博及公共參與,讓甫從哈佛大學甘迺迪政府學院轉任中歐大學校長的葉禮庭(Michael Ignatieff)教授,多年來對柏林推崇備至,並曾於 1998 年出版了《自由主義思想大師:以薩・柏林傳》(Isaiah Berlin: A Life)。該書不僅取材自他多年來訪談柏林的錄音,還有當時尚未出版的書信,不僅公認為傳記文學的一本經典著作,至今亦是研究柏林政治思想不可或缺的文獻。

柏林常說,理解一個過去的思想家,別無他法,唯有順著他的語言和語意,試著進入作者的心境,並想像其視野所見,從而試圖掌握其欲捍衛的價值或世界觀,方能達致──因為,一位思想家提出的問題或答案,無論如何抽象,都是鑲嵌於特定歷史脈絡之中的具體關懷,其嚴密的邏輯、複雜的推論背後,往往不過是一個簡單的人生觀或世界觀!

想必柏林本人也會希望人們以同樣的方式來理解他。據其自述,他的世界觀曾在一次不期而遇的邂逅之後,歷經重大轉變,且從此回不到過去。此言若真,今天的我們在認識柏林的思想旅程時,似乎必須認真對待那一場邂逅。

玻璃窗外的另一個自己

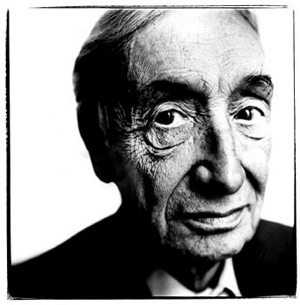

時間是 1945 年,地點在現今的聖彼得堡(St Petersburg),該城曾於列寧過世的1924 那年改為「列寧格勒」(Leningrad),直到蘇聯解體之後才由市民於 1991 年投票恢復舊名。柏林邂逅的對象是人稱「俄羅斯詩歌的月亮」的女詩人,安娜・艾哈邁托娃(Anna Akhmatova, 1889-1966)。

(Source: Wikimedia )

年長柏林二十歲的女詩人,是俄國詩壇的現代主義代表,其夫婿也是文學上的風雲人物。1917 年十月革命爆發之初,她堅決不遠走他鄉,寧願死守祖國,並且如此形容當時逃往英國的友人:

你是一個叛國者,為了一個蔥綠之島而

背叛,是的,背叛了你

生於斯長於斯的土地,

拋棄了我們所有的歌謠與聖像

以及寧靜之湖上的那一片松林

1921 年,艾哈邁托娃的夫婿古米廖夫(Nikolay Gumilyov, 1886-1921),遭受蘇聯政權以「反革命陰謀」罪名處決。底下是詩人對當時風聲鶴唳環境的形容:

黑暗之中,正當恐懼染指一切

牽引月光走向斧頭

一聲敲響,突然傳自於

牆後──是鬼,是賊,還是鼠輩⋯⋯

不意外,她的書寫隨後被蘇聯當局禁止出版,理由是:作品背離人民、缺乏思想、充滿資產階級無病呻吟的頹廢風格。至於她的兒子則被捕入獄,羅織的罪名是:不願意承認父親的歷史錯誤!

柏林與詩人邂逅於二戰結束不久。此前,柏林先後任職於英國駐紐約的新聞部(Ministry of Information)與英國駐美大使館,原以為有機會獲派至舊金山參與聯合國的成立工作,結果卻接獲了借調至莫斯科的指令。整個戰爭期間,情資蒐集是他的主要工作,而借調到此的原因,一方面是因為英國外交部看重他的政治判斷長才,一方面則是他們亟需一個信得過且通曉俄語的人,負責回報當時日益詭譎的東歐政局。

柏林生於沙皇俄國的里加(Riga),也就是當今波羅的海三小國之一的拉脫維亞首都,共黨革命期間隨父母四處輾轉,直到 1921 年才定居於倫敦的猶太區。隔年,他考上了著名的聖保羅公學(St Paul’s School),然後進入牛津大學就讀,不但畢業即留校任教,更於隔年當選了堪稱「牛津的牛津」之「萬靈書院」(All Souls College)院士。熟稔外交,通曉俄語且帶有濃厚英國學究味的柏林,正是派駐莫斯科的一時之選。

上任後的柏林之所以來到列寧格勒,並非念舊想看看童年住過的城市,而是為了逛書店尋找革命之前的俄羅斯書籍與文物。然而,經由友人的介紹,他卻見到了來自那逝去年代的真實人物艾哈邁托娃,也就是俄國文學史上所謂「白銀時代」的詩壇祭酒。此時的她,窮困至極,鐵幕底下的唯一希望寄託在結束七年勞改營生活,才剛返家的兒子,兩人相依為命。

邂逅的當天,訪客不只柏林一人。進門時,女詩人起身迎接,映入這位政治思想家眼簾的是一位頭髮略白的女士,其端正莊嚴的容貌和優雅的舉止,與家徒四壁的屋子呈現了某種違和感。他們的談話頗為拘謹,議題圍繞在牛津的學院生活與倫敦如何撐過戰爭之上。

初來乍到的柏林雖然熱愛歌劇、小說與古典音樂,但對蘇聯時期的新詩卻所知有限,因此偶有狀況外的尷尬。不過,這絲毫不減兩人想單獨對話的渴望,只是中間攪局的人也不少,例如邱吉爾的兒子(柏林在牛津大學時代就認識的朋友)就突然冒出來,要他趕回飯店一趟,幫他轉告櫃檯記得把魚子醬放在冰塊上。

直到子夜,兩人終能對坐,艾哈邁托娃開始朗讀起拜倫(Byron,1788-1824)的《唐璜》(Don Juan)。詩人讀出來的英文雖然不太好懂,柏林卻能完全感受到她的情緒起伏以及壓抑,其濃烈的程度甚至讓他幾度必須望向窗外。

隨後,她也唸了一首未完成的詩,聽在柏林的耳裡,那題為〈沒有主角的詩〉的作品,宛如詩人寫給自己的訣別書。(未料,此詩在多年後正式出版時,主角改成了一位「來自鏡子後面的訪客」,也就是柏林他自己!)凌晨,他們的話題則往返於無所寄託的私人情感與民族國家的命運,也深入談論了俄國古典文學,並各自點評名家之作,發表自己對藝術與美學的看法。

柏林直到隔天中午才回到飯店──聽說他在睡前一度大聲呼喊:「我戀愛了!」

拉長冷戰的前線:另闢一個政治思想的戰場

事與願違,雖然雙方都說此一邂逅徹底改變了自己,一場轟轟烈烈的跨國戀愛卻不曾開始。根據艾哈邁托娃的回憶錄,當晚的柏林根本是來收服她的唐璜,但他們終究發乎情、止於禮,柏林也在隔年回到牛津。他們的邂逅成了一樁美談,紐約時報專欄作家布魯克斯(DavidBrooks)最近甚至以此來闡釋何謂「柏拉圖式純愛」。

根據澳洲學者克勞德(George Crowder)的看法,柏林的轉變包括兩個層面。首先,雖然柏林之前對蘇聯政權並無好感,但目睹自己愛慕之人被如此糟蹋,讓他對極權主義產生了感同身受的厭惡。換言之,就算童年短暫的共黨體驗稱不上國仇家恨,此時卻真的有了私人恩怨。再者,艾哈邁托娃親眼目睹了蘇聯當局如何摧毀革命前的俄國文藝傳統,柏林也透過她終於見識了極權體制如何摧毀一個文化。

這兩點當然是事實,不過,仍不足以描述柏林世界觀的具體翻轉。在此之前,他是典型的牛津院士,缺乏生活基本技能,但畢竟在學術上是一位能夠左擋馬克思主義,右抗邏輯實證論的分析哲學家。他真正回不去的其實是過去讓他在牛津建立起學術聲譽的「日常語言哲學」(Ordinary Language Philosophy),亦即邏輯實證主義(logical positivism)色彩濃厚的一種分析哲學。

讓我們再進一步解釋:戰前開始流行的「牛津日常語言哲學」,基本上秉持英國的經驗論(empiricism)立場,認定經驗世界之外並不存在一個人類知覺感官不能察覺或感知觸及的神秘世界,因此強烈反對主張世界的本質乃「觀念」(idea)而非「物質」的觀念論(idealism)形上學立場。例如黑格爾倡議的版本,就認定人類歷史的背後,存有一種比經驗世界更高階、更真實的「絕對精神」或「世界精神」,驅動著萬物走往特定的方向。

牛津哲學的反唯心論傾向,在柏林的朋友兼對手艾爾(A. J. Ayer,1910-1989)引入邏輯實證論(logical positivism)之後,走向了極端,不僅反形上學,更企圖把哲學轉化為一門科學,主張唯有能夠轉化為經驗上可檢測的命題,才是值得深究的哲學問題。據此,與上帝相關的所有問題都毫無意義,因為祂的存在本身無法驗證。

涉及根本價值的議題也是如此,道德語彙的使用不過是一種情緒的表達,跟腳趾被踩到而喊痛一樣,性質上無異於生理反應。可想而知,如果有人試圖跟艾爾討論許多神學家與法政哲學所信奉,高於所有人類制定的法律之超時空「自然法」(natural law),所得到的回應將可能是:「呃,那是什麼東西?可以吃嗎?」

柏林認同經驗主義,也喜歡牛津哲學對於語言精確的強調,且同樣相當排斥黑格爾式那種詞藻晦澀以及過於華麗的概念體系,但,卻難以嚥下蔚為風尚的邏輯實證論。對他而言,道德價值與政治理念不僅本身重要,更是構成人類社會不可或缺之物,相關的哲學思考絕不可草率化約為「科學」問題。

事實上,這也是他的第一本專書,亦即出版於 1939 年的《馬克思》(Karl Marx)之核心論點。撇開細節不說,柏林雖然贊同馬克思對人類現實生活的看重,但,把所有社會與政治議題化約為「經濟」問題,或將一切道德貶為「階級利益」的修辭,則無法接受,因為那過於極端、遠離了事實。

更重要的是,列寧格勒的那場邂逅讓柏林親眼目睹了另一種思想的誤用。牛津日常語言哲學的誤用不過是理論的層次,其危險之處僅止於建構一套不好的理論,其他論者可以在理論的層次做出反駁,外溢到現實生活所產生的危險有限。畢竟,人類的道德追求與困境不會因為艾爾及其追隨者的理論而消失;即使有人真心相信這一套理論,並從此放棄道德語彙的使用,也不代表自己的行為不會受到道德評斷。

然而,蘇聯政權所凸顯的思想危險,卻是存在於「理論」與「現實」之間的層次,且關乎無數人的生死。其危險可能源自於理論本身的錯誤,亦即誤導人們去相信錯誤的理念,也可能來自於落實的方式,例如為了將(或許)正確的理論或高尚的理想強行進行到底,因此把人當作工具來使用,甚至是通往理想的一種障礙,必須清除。致力於建構抽象理論系統的傳統政治哲學家,向來不談論此一層次的問題。革命家也是如此。

除此之外,艾哈邁托娃的處境也揭露了另一種的思想危險。雖然不同於身邊向共黨低頭、輸誠的友人,但剝奪出版自由並無礙於她繼續寫詩創作,甚至能在屋子裡與人談人生聊藝術,徜徉於寬廣的文學領域;換言之,極權底下仍存在一種小確幸的生活策略:讓自己與外在的政治世界隔絕,退回自己的屋內或更安全的內心世界,過著一種愜意的生活,依然能感到自由自在──關鍵,就在於怎麼理解「自由」!

消極自由及退回內在碉堡的策略

柏林於 1957 年接受牛津大學的講座教授職位。期間,他致力於俄國思想家以及啟蒙運動的研究,亦曾出版了一篇膾炙人口的文學評論〈刺蝟與狐狸〉(The Hedgehog and the Fox)。該文以古希臘詩人阿爾基羅庫斯(Archilochus, 680-645 BC)所說「狐狸懂的事很多,但刺蝟只會一件大事」,來區分思想家,然後聚焦於托爾斯泰(Tolstoy)的作品之上,認定他是「一隻想當刺蝟的狐狸」。

事實上,柏林的論證特色於此定型:藉由二分法架起一個分析框架來討論具體的個案。他的名著《自由的兩種概念》也是如此。根據柏林的二分:

- 「消極自由」(negative liberty):指涉一種「不受外力干涉」(free from interference)的狀態。

- 「積極自由」(positive liberty)的追求:旨在「當自己的主人」(being one’s own master)或說「自主」(autonomy)。

讓我們先聚焦於消極自由之上。此刻必須注意的是,上述的界定乃最抽象層次的理解,單純作為一個「概念」,然而從比較具體的層次理解時,它可以涉及不同的事物與主體。

例如,「人」可以作為一個抽象概念,從生物層次理解為靈長目人科人屬的直立行走物種,從性別來區分男人與女人,或從年齡來區分嬰兒、幼童、少年、青年、中年、老人,也可由國籍來區分中國人、臺灣人、日本人、韓國人等等──當然,亦可稱他們全部為亞洲人,但此時則必須有歐洲人、美洲人等區分作為對照才有意義。

不同的分類仰賴不同的判準,且每個判準皆採取一種特定的角度來觀看,柏林所謂的「消極自由」也不例外。「不受他人的干涉」在具體層次上主要指涉的主體是「個人」,而「他人」則可以是另一個人,整個社會,自己的國家或政府──原則上主體當然也可以是「群體」,而相對應的「他人」則是其他國家的人或政府,甚至是外星人,但這不是柏林的首要關切。

柏林提醒讀者,「不受干涉」是一種「空間」概念,而且可以有大小或程度多少之分。消極自由愈多,也就是一個人擁有隨意做自己想做的事情之空間愈大。他也曾以「門」作為比喻來說明:開放的門愈多選項就愈多,一個人的消極自由則愈大。具體而言,無論是門或空間的比喻,其實都隱含一種「關係」的存在,而根據柏林所聚焦的消極自由主體,主要指涉底下三個層次的關係:

一、個人與個人。

二、個人與社會。

三、個人與國家之間。

是故,消極自由作為一個社會或國家所能給予個人的空間,涉及上述三個不同層次的「群己權界」之劃分。西方現代社會對於這種權界的劃分,通常採取立法的方式來明文規範。籠統地說,法律保障愈多,或政府管得愈少,人民也就愈自由。更精確一點而言,個人的消極自由之範圍則端視其與他人、社會、政府三個層次之間的實際關係而定。

當然,作為一種關係也意味著沒有人可以享有無限度的消極自由,畢竟,人的自由可能彼此妨礙,正如人人都有走同一條路的自由意味著不可能所有人都在同一時間走同一條路。

柏林常說:「狼群的自由,經常意味著羊群的死亡。」此話除了印證上述的「關係」解讀之外,似乎也包含:唯有保障弱勢者一個絕對不能侵犯的空間,才能保障其消極自由,也唯有保障人民擁有絕不受政府侵犯的空間,人民的個人自由才算安全。姑且不論可能對個人造成威脅的其他個人或社會大眾,柏林心中的「狼」主要是指政府。

這不意外。西方的「法治」(the rule of law)概念本身包含底下幾個核心意涵:法律明文保障基本人權;政府所作所為必須符合法律;法律的制定不可違背基本人權;任何受法律制裁的行為,必須事前有明文規定該行為違法。法治概念本身暗示了公權力的危險,並假定公權力是現代國家中最可能干涉個人自由,也最難以抵抗的外力。

極權主義(totalitarianism)就是一個公權力介入人們的「所有」(total)生活領域,「所有」生活領域的國家體制,在此,不受政府干涉的消極自由所剩無幾,作家或藝術家的創作題材與內容將會受到嚴格監控,甚至查禁。生活在這樣的國度,人民爭取消極自由等同想要從當局設下的界限當中突圍,是一種對政府權威的直接挑戰,過程中勢必要付出昂貴代價。

然而,倘若人們都採取了本文開頭那一段引言所宣稱的態度呢?

那是美國作家梭羅(Henry Thoreau, 1817-1862)描繪他自己因為公民不服從行動而被捕入獄時的心境:銅牆鐵壁打造的監獄也關不住我「自由的靈魂」!

歷史上不少自由鬥士也做過類似的陳述,相信讀者並不陌生。如果說得通,那想必我們可以接受一種與「行為受到限制」相異的「不自由」想法,且此一想法的背後必然隱藏著一種與消極自由不同的自由觀。

更重要的是,思想力量的高貴與危險,也在此時一同浮現。

講求包容、多元論的柏林點醒我們,當一種價值的解釋唯全人類獨尊,它勢必要犧牲其他解釋的選擇、偏離原有的樣貌。人們如何在善用積極自由去追求自己理想的同時,顧及不受他人侵犯的消極自由,是永恆的問題,而唯有「包容」這個難有最終、最好、唯一安排的世界,人們才能有追求各種價值的自由。