街道地址是否能阻擋瘟疫?

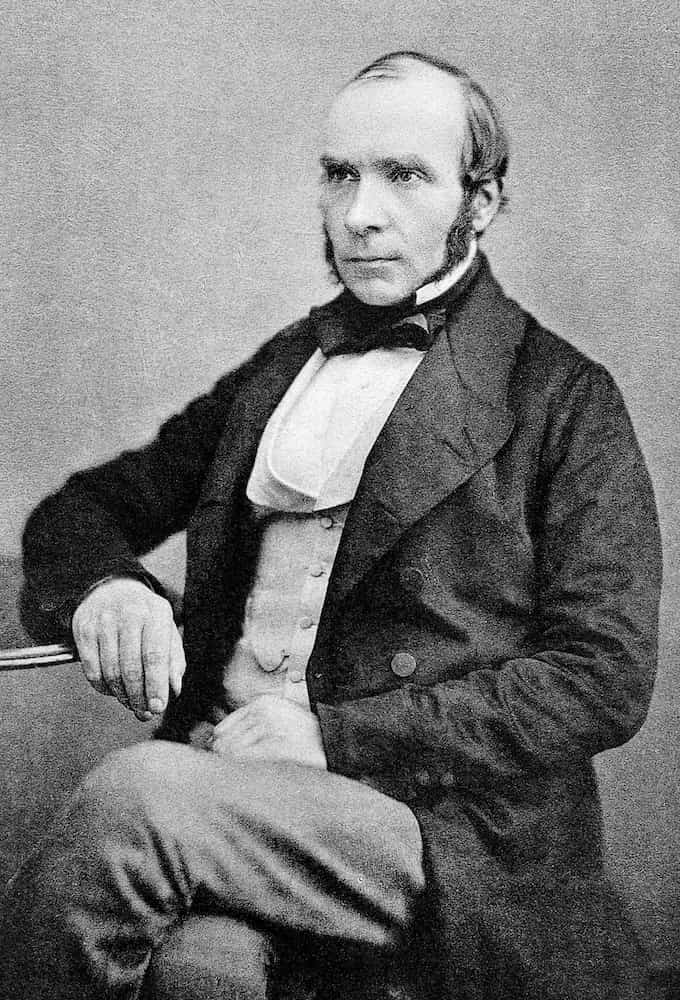

史諾是維多利亞時代倫敦的醫師,人們說他是人如其名般的冰雪純潔,他是素食者、滴酒不沾且保持單身。作為煤礦工人之子,史諾出身並不優越,但他的母親利用一筆繼承的小財產供應兒子就讀私立學校,後來史諾到紐卡索(Newcastle)當醫師學徒,由此,他又走了幾百英里的路,去倫敦就讀醫學院。

史諾並沒有花很久的時間,便成為一位著名而值得信任的醫生。當他在一間牙醫院目睹英格蘭首次使用乙醚之後,他成為英國首批的麻醉醫師之一。當維多利亞女王臨盆生產第八個小孩李奧波德王子(Prince Leopold)之時,史諾就在女王的身邊。女王如此說道:「這神奇的氯仿,能讓人鎮定、安定,還帶來難以言喻的喜悅」,由此造就了分娩的止痛新風尚。三年之後,史諾又來了,這次維多利亞誕下的是女兒碧翠絲公主(Princess Beatrice)。

然而,此時的史諾其實過著兩種生活。

在遠離白金漢宮之處,史諾在維多利亞時代倫敦的街道與貧民區穿梭,他所進行的是職業份外的任務,史諾企圖找出為何霍亂會在倫敦肆虐。

霍亂是一種狂亂、殘酷的疾病,你可能早上起床還活蹦亂跳,但到晚上睡覺時間的時候人就死了。霍亂初期症狀是噁心感,接著,你會開始嘔吐、下痢,兩種症狀通常同時出現,直到身體的水分全都排光;你的血液會變濃而無法循環;你的器官功能會逐漸停擺;你的皮膚會變成灰色。

在霍亂爆發期間,醫院會將病人安置於「霍亂病床」上,這種病床會在三分之二處開一個不祥的洞,目的是讓排泄物能落入下方的桶子裡。醫療史專家巴爾內特(Richard Barnett)表示:「病患在一天或半天不到,死於水樣腹瀉感染的機率,約莫有二分之一。」

Embed from Getty Images

(↑↑維多利亞時代的倫敦街道↑↑)

霍亂可能源自印度,後來經由中東地區與俄羅斯散播,不過此病是於一八三一年時才在英格蘭現身。當時,人們對於細菌或微生物會傳播疾病一事缺乏了解,反之,盛行的「瘴癘理論」(miasma theory)是醫學界的主流見解,亦即相信疾病是來自腐敗的氣體或氣味,所以「瘧疾」(malaria)一詞原先的意思其實是「瘴氣」,而不是指「病媒蚊」;換句話說,「氣味」不只是疾病的徵兆,而且是疾病本身。

史諾在紐卡索當醫師學徒時,已經碰過患有此病的煤礦工人,他知道霍亂症狀首先是從胃開始、而不是鼻子,所以他正確地假設疾病其實是透過喝下被汙染的水以及進食的不潔雙手所傳播。霍亂弧菌是由帕奇尼(Filippo Pacini)在一八五四年發現,但該項成就被忽略了三十年,直到科奇(Robert Koch)於一八八四年獨立發現此有機體—這距離史諾的調查已經是很久以後的事情了。

史諾的證據是透過間接推測,其中一項線索是,某房客之所以得病,是因為他使用前一位患有霍亂之房客用過的床單。另一起事件是,倫敦有整排房子的人都得了霍亂,但周圍的地區卻倖免,某調查者發現那些遭遇不幸的房子—也只有那些房子—的水源供給受到穢水汙染。史諾親自去察看井中的汙水,他發現「許多經過消化道、卻沒被消化的物質,像是醋栗與葡萄的皮和籽,還有其他蔬菜水果的表皮」;另外,樣本聞起來還有「廁所水」的味道,艾爾比恩排屋(Albion Terrace)居民喝的竟是自己的排泄物。

史諾得知了自己的鄰居為何得到霍亂,這些事情是他在醫學院沒有學過的。強森(Steven Johnson)在其精彩的著作《幽靈地圖》(The Ghost Map)中指出,史諾並不是一個公衛遊客而已,他並不是「睜大眼睛看著這些痛苦與死亡,然後又回到西敏區(Westminster)或肯辛頓(Kensington)的安全所在」。他住的地方距離疫情爆發中心點的布羅德街(Broad Street),僅僅相隔幾條街,雖然史諾當時已是可以服侍女王的醫師,但他是個自小在貧困中長大的人,所以,他就不會像許多出身上層的醫生那樣,將疾病歸咎於下層階級的不良習慣。

史諾如此寫道:「窮人死亡的速度非比尋常,這不是由於他們的道德敗壞,而是因為他們中毒了。」

(↑↑維多利亞時代在倫敦街頭睡覺的無家可歸者↑↑)

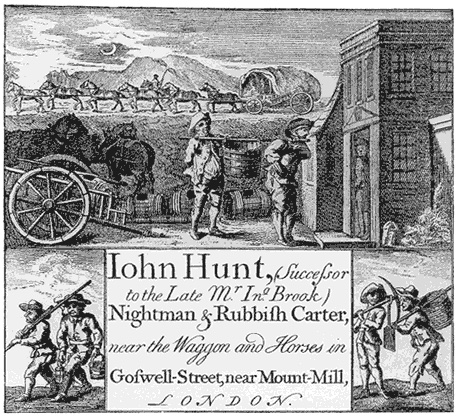

在那個時代,醫學體制拒絕接受史諾的主張,但他依然堅持霍亂是透過汙水傳播的論點。在史諾那時代,排泄物經常是貯存在戶外或類似地下室的化糞池,根據設計,化糞池的液體會排出,最後「夜香人」(night-soil men)會來蒐集固化的排泄物,並提供給農夫作為肥料(十七世紀的日記作者佩皮斯〔Samuel Pepys〕曾抱怨鄰居地下室「一堆大便」流到他家的地下室);其他的化糞池會連接汙水道直接排到泰晤士河裡,穢物還會阻塞汙水道,而泰晤士河是倫敦的主要飲用水來源。

蘇活區(Soho)尤其多屎。蘇活區曾經是倫敦的熱門地帶,但是有錢人逐漸搬離如蘇活區等區域,以遠離城市的汙穢。一八五○年代的蘇活是貧民區,裡面住著很多裁縫、麵包師、雜貨業者、修女、妓女,此外如巴爾內特所指出的,這裡還有「流亡的異議分子如馬克思(Karl Marx)」。(馬克思與史諾是同時代的人,馬克思寫《資本論》(Das Kapital)的所在只離史諾幾條街而已。)由於住房空間有限,人們經常是兩、三個人輪流睡在床上。

有個教區神職人員曾經問某一戶的女人,那麼多人是如何擠在一起生活的呢? 她回答:「嗯,是這樣子的,先生。我們其實還算是舒服,直到那位先生回到中間地帶為止。」那個房間的中央是一個用粉筆畫成的圓圈,而這個圈圈就是那位紳士的「家」。

於是,當霍亂在一八五四年衝擊蘇活區時,疾病擴散非常迅速。史諾在其著作開頭就寫道:「這是本國迄今最嚴重的霍亂爆發,其傳播區域可能會包括布羅德街、黃金廣場(Golden Square)。」這場疫情最終導致超過六百人喪生。當時史諾本來已在進行另一場霍亂調查,檢查水源與疾病的關係,然而此次疫情就發生在他家附近,該個案將成為他餘生的重心。

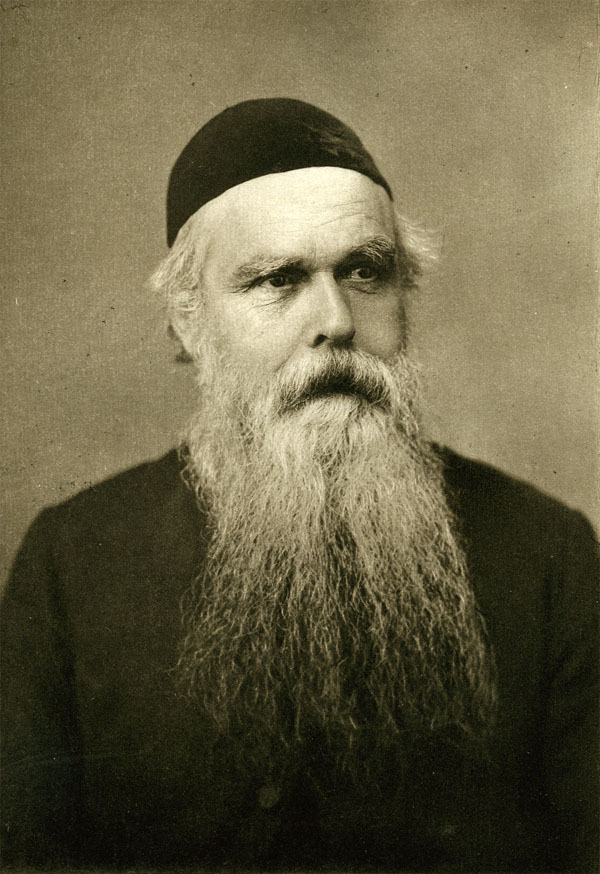

史諾算是夠幸運,他所處的時代有場革命正在默默發生。註冊總督(General Register Office)於一八三七年開始記錄人口的出生與死亡,英國國會創建該系統之目的主要在於使遺產轉移更加便利,但此套系統無心插柳柳成陰地發揮了更大意義的作用—將出生與死亡紀錄集中管理的作法,將會大幅改善英國的公共衛生。

負責組織此項新資訊的法爾(William Farr)本是醫師訓練出身,雖然如此,但他本人並非特別傑出的醫師,他的志向比較在於學術方面。後來,法爾寫就系列論文討論一個新的醫學領域:生命統計學。一八三七年,法爾時任註冊總督的摘要編輯,他超出原本的工作職責,要求醫師仔細記錄每個病逝患者的死因;他全心投入於記錄英國人的生活方式與死亡原因,並將死因與職業別加以編輯,搜尋是否有其模式,以期能增進國人健康。

這是史上第一遭,人人都可以知道倫敦的死者是怎麼死的。法爾心裡很清楚,如果不知道「如何」,就沒法調查「為何」。他如此寫道:「預防疾病比治療疾病更容易,要預防疾病的第一步,就是要找出導致疾病的原因。」

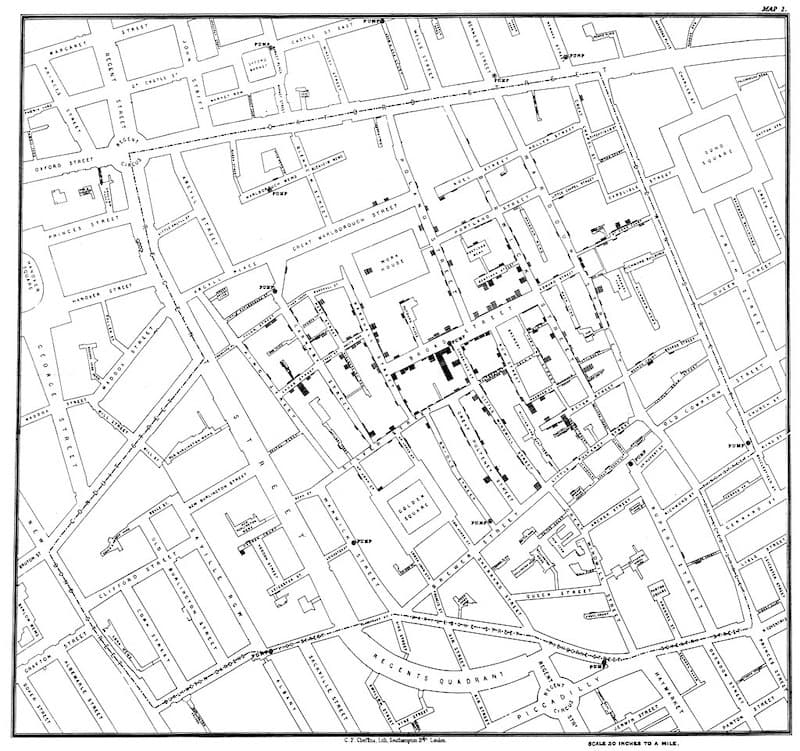

要有這些精細的資料,其必要基礎便是街道地址。倫敦長期以來就有仔細的地圖繪製傳統,不過定期的房屋編號在當時依然是新鮮事。一七六五年,英國國會下令,所有的房屋都需加以編號,而此編號必須明顯地畫在門戶上。所以,法爾所在的註冊總督不只知道誰死了,還知道死亡發生的地點,這對於公共衛生極為重要,而地址讓疾病定位一事成為可能。

某個星期二,史諾前往註冊總督取得黃金廣場疫情相關的死亡證明書,每份死亡證明上都登記著日期、死因以及關鍵性的死者地址;史諾隨即明白,幾乎所有的死亡案例都發生在距離布羅德街不遠的地方。

人們紛紛逃離蘇活區,當地在六天之內有四分之三的居民都遷走了,但此時的史諾卻在該地敲門尋訪,詢問死者是從哪裡取得水源。在距離布羅德街更遠一些的死者家庭處,史諾得知這些人是去泵浦取水,他們相信那裡的水比較乾淨。有些不幸的孩子在喝了水之後,在上學途中死去。許多死者並不知道自己喝了什麼水:當地酒吧的酒保用泵浦水稀釋酒飲;當地咖啡店用泵浦水加上一匙雪酪粉(sherbet powder)來做氣泡飲。

但是,如果霍亂的病原就在泵浦水中,為什麼不是住在泵浦附近的「每個人」都染上霍亂呢? 史諾對此也有答案。

波蘭街(Poland Street)上有一家濟貧工坊,男人在此分梳羊毛、女人織長襪,這間工坊周遭都是染上霍亂的街坊,但工坊之內只有五人染病。正如史諾所指出:「如果該工坊的死亡率與它周圍三面街坊一樣的話,至少會有一百個死亡案例。」更進一步調查時,史諾獲悉該工坊有自己的泵浦;附近還有一間釀酒廠也倖免於難,酒廠主人告訴史諾,他們有自己的水井,除此之外,酒廠的人喝水不多:他們比較喜歡喝麥芽酒。

史諾在更遠的地帶也發現了死亡案例。有位醫生告知史諾,一個來自位於倫敦南方六十英里處的布萊頓(Brighton)的人,到布羅德街探望染上霍亂的兄弟,兄弟甫過世他才抵達,他吃下一頓牛臀肉配白蘭地,再用布羅德街泵浦水把這餐吞下去;他進門的時間只有二十分鐘,而離開之後兩天,這個人就死了。史諾聽說距離布羅德街數英里外的漢普斯特德(Hampstead)也有類似的情況,有位叫艾莉的寡婦(Susannah Eley)染病過世,寡婦的兒子告訴史諾,他的父親曾在布羅德街開雷管工廠,母親很喜歡那地方的水,所以每天會有一車井水運來家中;寡婦的姪女從伊斯林頓(Islington)來探親,喝了這種水,結果不久後也死了。

史諾開啟調查後兩天的星期四,他造訪了一個為調查流行病而設置的特別委員會,並要求將泵浦柄加以拆除。當地居民不甚高興,因為此處水源名聲一向頗佳,但總之居民最終同意,稍後,本來已逐漸緩解的疫情,竟快速停歇了。

懷赫德(Henry Whitehead)是英國聖公會的助理牧師,時年二十九,這是他的第一個職位。懷赫德不願採信史諾的理論,他和史諾一樣都對蘇活區不陌生,他的日常教務讓他經常在蘇活區街道上活動,照料自己的教區。懷赫德認為史諾的說法太誇張,所以他決定進行更深入的訪談,一次又一次地造訪鄰里以蒐集更多資訊,希望能夠證明史諾是錯的。

然而,讓懷赫德感到氣餒的是,他的研究愈多,愈加證明史諾的假說。在病情疫情爆發初期死去的五十六人之中,只有兩個沒喝過泵浦的水;同時,最乾淨的屋子比最骯髒的屋子疫情還更嚴重,所以問題不是出在衛生條件;老人出奇地比較沒有得到霍亂,但這或許是因為沒人幫他們取水;住在一樓的人理論上比較接近水溝與髒空氣,然其疫情並沒有比二樓以上的人更嚴重。

在調查即將終結之際,懷赫德發現有個先前被他忽略的死亡病例:「布羅德街四十號,九月二日,五個月大的女嬰,腹瀉四天後死亡。」死亡證明書上沒有明載霍亂,但是女嬰死亡日期就在疫情開始流行之前,而她家就在泵浦旁。

在懷赫德要去向特別委員會進行會報當天,他反而先去拜訪莎拉.路易斯(SarahLewis),也就是女嬰芙蘭西斯(Frances)之母,地址在布羅德街四十號。莎拉的女兒和身為警官的丈夫都死於霍亂。可憐的芙蘭西斯生病時,她的母親浸泡她的尿布,將髒水倒進屋前的化糞池。有著非常完美的名字的調查員耶和撒法特.約克(Johosephat York)挖掘泵浦時,發現化糞池的穢汙滲進泵浦水源。

懷赫德後來寫道:「在非蓄意的狀況下,該水源的使用逐漸導致疫情之爆發及其後續。」

第一個霍亂病人,也就是布羅德街流行病的端倪,竟是個嬰兒。

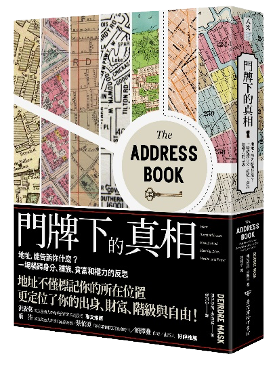

你能想像現在的世界若沒有地址,外送或包裹如何送到我們手中?發生緊急事件又該如何趕往正確的地點?作者迪兒德芮‧麥斯葛要告訴你地址不僅僅是用來標示位置的工具,更成為權貴炫耀財富的方式、政府控制社會的利器、醫生追蹤傳染病的關鍵。她走訪加爾各答的貧民窟、曼哈頓的繁華街區,以及聖路易斯的金恩博士大道等地,揭露了地址被發明的歷史、造成的影響及其背後代表的真相!

本文選自臺灣商務出版社出版之《門牌下的真相:地址,能告訴你什麼?一場橫跨身分、種族、貧富和權力的反思》