2023 年 11 月,陽明國中的老師們為策劃年度「有故事的人」課程,安排了兩次與李欣怡老師的採訪面談。李欣怡老師為長笛音樂家、音樂教育者,同時也是白恐受難者李順法先生孫女。老師的音樂工作室與高雄市陽明國中近在咫尺,部分學生是陽明的同學,而她近來也跟公眾宣講追溯家族歷史的點滴。地理距離的接近,讓我們想邀請欣怡老師,與同學們分享她追尋家族史之旅,看見歷史與後續就在我們身旁,不曾遠離。

面對邀約,欣怡老師慨然允諾,跟我們真誠對談自身故事,而我們也想將感受到的情意用文字鐫刻,跟年輕的靈魂細細分享,並以這篇文章親身示範,鼓勵學生也能試著採訪親人,認識自身家族故事。這篇原為陽明國中學生們而寫的文章,如今能走到大眾眼前,我們備感珍惜,也希望能促發更多大朋友與小朋友帶著好奇心回望自身的家族歷史,在每一次的詢問與探究之中,更靠近家人一點,更接近自己一些。

2023 年初秋上午,陽明國中的老師們來到了距學校車程五分鐘的欣怡老師音樂工作室。櫥櫃擺著各式音樂比賽獎盃,黑色鋼琴沉穩優雅映入眼簾,逗趣柴犬標誌點綴空間,令人好奇主人是否也帶著童心。這是我們與欣怡老師第二次見面,少了初次見面的拘謹,她精神奕奕招呼我們入座,黑色音符在白色連衣裙跳動,眼角笑意跟南臺灣陽光一樣明亮。

老師們在欣怡工作室採訪的實況紀錄。(Source: 陽明國中社群老師訪問團隊提供)

我們一邊準備器材錄音,也詢問上個週末欣怡老師參加蔡焜霖前輩紀念會,以長笛表演紀念前輩的點滴。閒聊時才不經意得知,她已經很久沒有休假了。在經營音樂工作室、白恐受難者家屬分享與表演的多重任務中,她仍然撥空接受我們的訪談,將關於祖父李順法的故事與她追尋家族歷史的心路過程,與陽明的孩子分享。

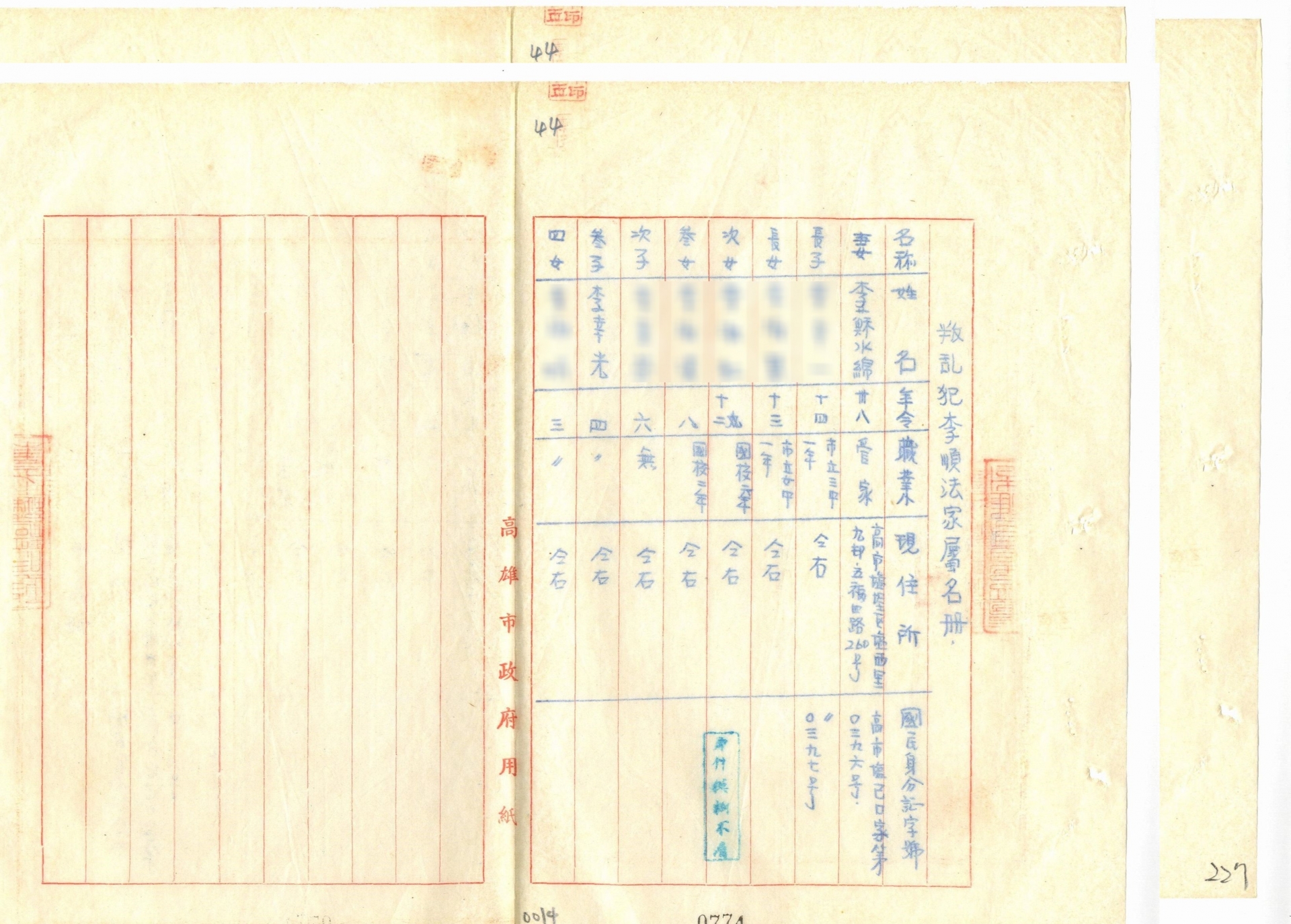

李欣怡老師為白恐受難者李順法先生的孫女,父親是李順法先生最小的兒子。儘管如此,老師現存的照片中,看不見爸爸跟阿公的合照,唯一稱得上「全家福」的紀錄是國家檔案資料庫開放,查到的叛亂犯李順法家屬名冊,欣怡老師的爸爸終於跟阿公並列在家族名單。

叛亂犯家屬名冊,是欣怡老師唯一能找到阿公、阿嬤與爸爸的資訊並列的圖像。(Source: 李欣怡提供)

關於阿公,在欣怡老師過去的記憶裡,家族多用「沒了

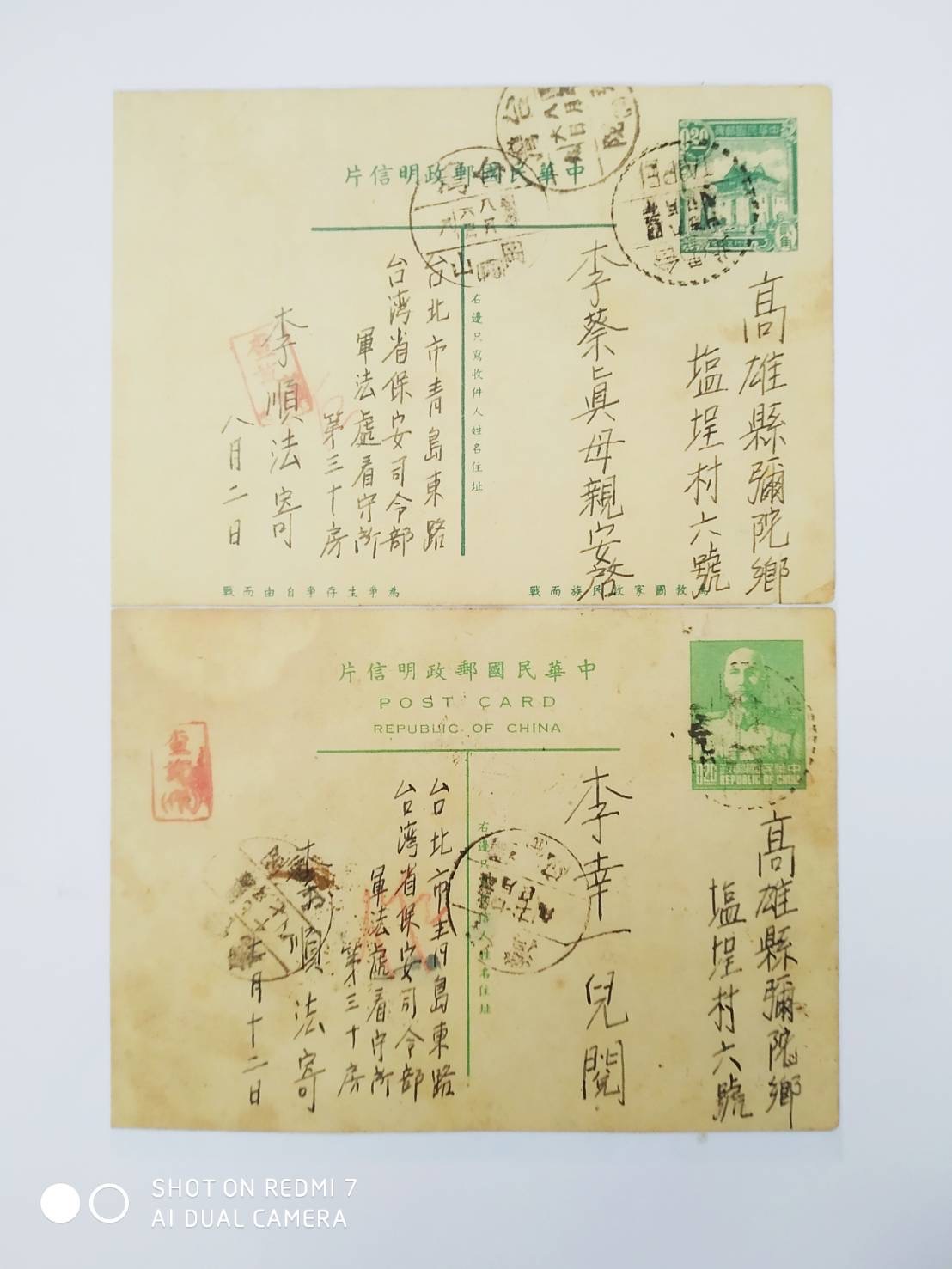

[1]」來指稱阿公。「沒了」沒有名字、沒有死因、沒有生活喜好,家族的靜默彷彿一堵牆,每每拋球詢問阿公的事,卻始終從同一個角度回彈──「就沒了」。直到上大學後,她從堂哥手中拿到了一封明信片,明信片在 1950 年代由監獄寄出,地址為青島東路軍法處看守所的地址,以及數不盡的「沒了」背後真正的名字──「李順法」。

拿到這張明信片後,欣怡老師踏上尋找阿公故事的旅程。(Source: 李欣怡提供)

名字與地址如同通往過去的鑰匙,此後她逐漸抽絲剝繭,申請戶籍謄本、回到老家附近進行口訪、在網路上貼照片詢問可能的線索,踏上了尋找阿公與家族故事的旅程。

從「沒了」到欣怡老師能跟我們說出「阿公是個很好的人」,這段路有其艱難之處,也有意料之外的緣分相逢。她的追尋,讓家族慢慢地拾回共同記憶中的阿公,原本靜默的牆也浮現孔洞裂縫,親人們開始交談關於阿公的種種,言談中的人名終於不再是「沒了」,我們也望見了在裂縫尋光的她。

接下來的故事中,我們想先跟同學介紹關於老師的阿公──李順法的人生經歷,接著談談欣怡老師一路上的收穫與心路轉折。

李家受難彌陀三兄弟:藥商李順法的故事

李順法在彌陀李家排行第三,從日治時期兄弟的爸爸李坎與祖父李勇就是中藥商,為當時彌陀地主家庭。李順法在鹽埕高雄銀座

[2]開設「太星藥房」做西藥生意。1938 年,他參與新民報主辦的神宮參拜內地視察團,檔案照片上李順法與團友一身西裝溫文儒雅,可見當時地方仕紳模樣。二哥李修則去日本留學,金澤醫科大學藥專科畢業,為太星藥房的掛牌藥師,兩人是臺灣中部以南的重要藥品批發商。弟弟李武昌在哥哥們支持下,留學日本大阪專門學校礦科畢業,戰後回到臺灣就讀臺南省工學院(現在的成功大學)。

李順法個人照,優雅西服與瀟灑髮型,眼神清亮而堅定。(Source: 李欣怡提供)

二二八事件後,三兄弟的人生被捲入時代的糾葛,最終只有擔任漢藥師的大哥不過問政治,安然無事。剩下三個兄弟中,李順法與李武昌被判死刑,李修被囚十五年,出獄不久後病逝。李家想試圖營救兒子們安然返家,最終盼到的,仍是一紙領屍通知書。

以下為欣怡老師的自身描述:

捐錢、提供藥物跟收音機與情義相挺走向死亡之路

阿公李順法的案情,涉及叔公李武昌與鹿窟事件陳本江兩案。叔公原本在大阪工學院讀書,因為日本戰敗,所以在日學生返臺。二二八事件發生那年,李武昌在臺南省工學院讀書,二二八後,大學生對政府不滿開始有些活動。叔公當時就讀大一下學期,政府當局也開始對學生進行搜查,叔公當時不到校,被政府視作加入學生活動的一員。

校長也有給叔公機會,要他到校就不追究,但叔公仍然不去,所以後來就退學或休學了。依資料記載,叔公李武昌有加入省工委會組織臺南分部。在叔公這件事情,由於李家家族感情極佳,當時哥哥姊姊們都已成年外出工作,在高雄銀座做生意,很疼愛這個在臺南讀書的小弟弟,阿祖也交代兄姊要照顧小弟,所以大家都很挺他,會給他生活費,給了叔公錢,我猜是阿公受到牽連的原因。

另外一案鹿窟事件的基地領導人陳本江跟阿公熟識,他們認識多年,且因為對方在北京大學跟建國中學教書,是當時社會認定的知識分子。阿公也因為情義相挺,捐了錢跟收音機、藥品,即便從來沒有入黨,也沒有去過鹿窟基地,最後仍是以資助匪諜名義被入罪,判刑十五年。後來判決書被蔣中正親自批閱,被寫了應以最高刑處,即判決死刑,也沒有說明理由。

阿公像蒲公英被風吹走

關於阿公的死,或是其他涉及阿公的點滴,過去家族避而不提。有的時候閃爍其詞,每次說法都不同;有的時候連名字都沒有,對阿公的稱呼就是只有「沒了」來指稱,也不會伴隨罵政府,就是淡淡的說,像蒲公英被風吹走,就不見的一個人。今年因為我的演講,才聚集了久未相見、可能分散臺灣各地的年長的哥哥姐姐,他們對於這些人命的消逝,都只有一句「沒了(無矣;bô--ah)」。

別人說:阿公是個很好的人

自己開始追尋這些故事,才牽起這些原是生活圈,但現已少有往來的親朋好友;這麼久以後,在家族外的場合才知道這些資訊。比如說到彌陀老家進行口訪時,我才知道阿祖行善的故事,例如幫窮苦人家免費接生,也耳濡目染阿公是一個口碑很好的地方善人,阿公的形象才漸立體鮮明。

陽明的老師們提問,關於阿公的故事段落中,欣怡老師最想讓大家知道的是什麼部分呢?她說:

我很好奇白恐受難者女性家屬怎麼生存下來?不同管道、不同方式會有不同答案。過去問文史工作者時,文史工作者比較多陳述案情跟歷史,很片段、文字的答案;但不會有家族、家屬太多人性化的資訊,較是沒有感情的答案。

阿嬤的眼淚需要被看見

我阿公的故事就在他槍決的那天結束了,但我阿嬤跟阿祖(李順法的媽媽)的餘生,在撐起這個家族(的重擔)中度過,非常辛苦。阿嬤過去是千金小姐出嫁,阿公被捕後,阿嬤還要去菜市場撿剩菜養活一大家子,住家後來還遭到沒收。

阿嬤的哭泣是從來沒有被形容、被發現的,她背負了五十幾年,有時還被反過頭來指責她沒做得那麼好。所以我會希望知道受難者的離開(之後),這些遺族包括女性、孩子的想法,也包含我爸爸。我在一些場合中,聽見很多這些遺族的孩子都只想聽到罵國民黨有多麼不好,但他們就是這樣長大,這些當下找到自己方式成長的孩子,這些隱形的傷痛,都變成以後對自己家庭的隱憂。

欣怡老師一直都想知道更多關於阿嬤李蘇水綿的故事,阿嬤的艱辛與眼淚都需要被看見。(Source: 李欣怡提供)

追尋一段被塵封、被靜默的家族故事並不容易,更多親人寧可保持沉默、不願多提,為什麼欣怡老師願意持續追尋,是什麼契機,讓她起心動念呢?

想像關於「家」的曲調

欣怡老師給了一個私人的答案,除了對過去未知的好奇,想知道阿公人生關於「沒了」的更多故事外,還有來自於她所意識到,關於「家」想像的落差。閱讀到阿公身在監獄時,寄給家人的家書,充滿對家族的期待與對孩子的關懷,端正漂亮的字跡讓她驚艷、信裡流露的溫暖情意她渴望擁有。

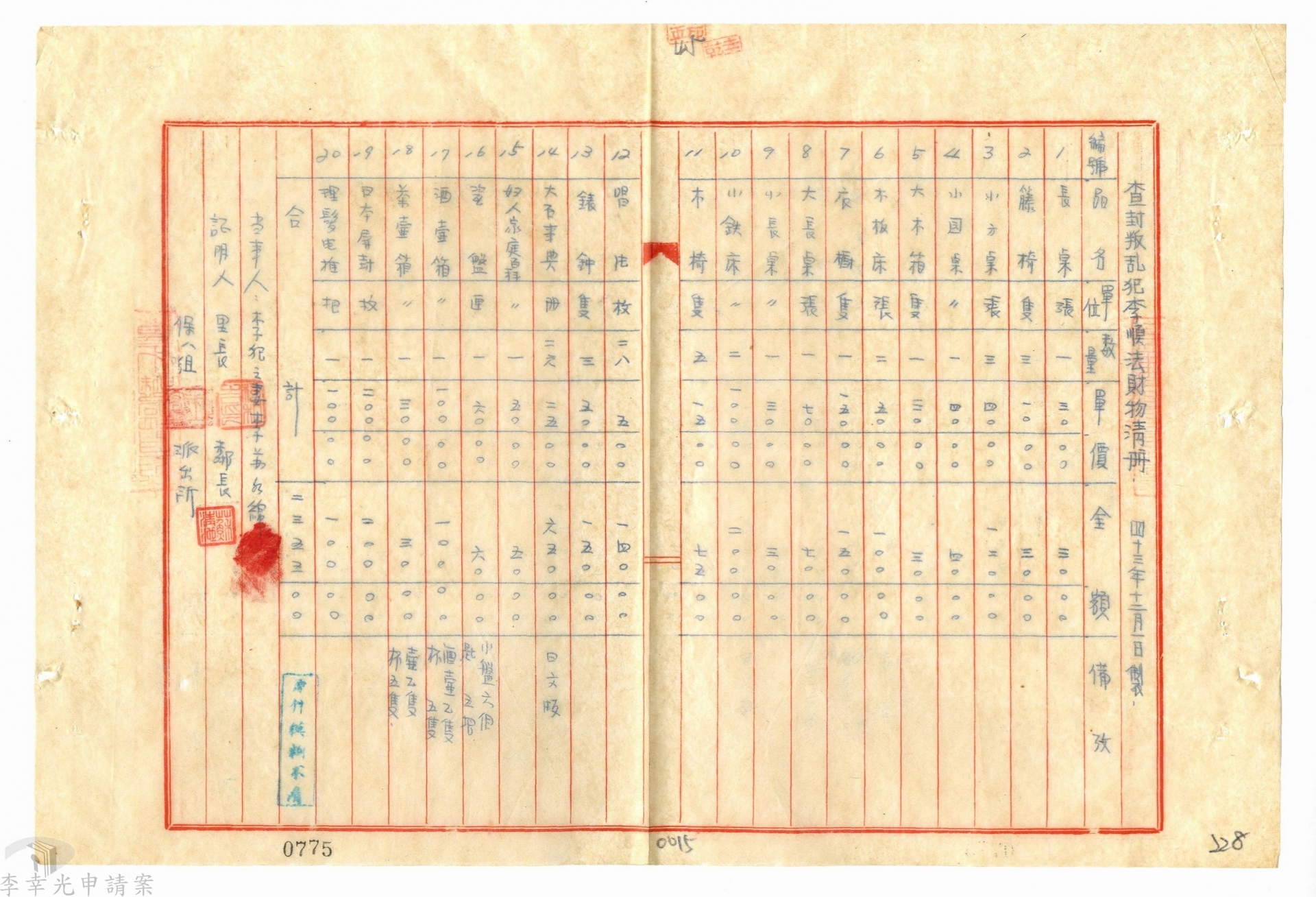

解讀冷冰冰的財產扣押名冊,她彷彿聽見這個家曾有歌聲與酒杯鏗鏘的交錯,有黑膠唱片的音樂悠揚、有孩子的嬉鬧聲。望見阿公在五福四路高雄銀座的舊址,蓋得很好的洋樓顯示當時家境殷實,也令人感覺到被老屋感召;這些遺留下來的紀錄,激發了她成長過程中不曾擁有的,對家庭幸福的想像。

位於高雄五福四路的高雄銀座舊照,李家舊居位於右一,可以想見當時風采。(Source: 李欣怡提供)

在這份查封的財產清冊中,可知家裡曾有黑膠樂音流瀉,伴隨孩子嘻笑。(Source: 李欣怡提供)

在閱讀家書時,欣怡老師發覺阿公是個很溫暖的知識份子,但自己的爸爸卻與阿公相差甚遠──記憶中的爸爸,不僅不曾對自己表露出稱讚與關愛,還會對她用掐手的方式體罰。相隔兩代之間,為何差異如此巨大?追尋阿公故事的回望,無疑是此刻更接近與認識爸爸的途徑。

爸爸也曾是個三歲孩子

隨著調查家族故事的過程,欣怡老師也慢慢地從眾人口中,描摹出爸爸的稚嫩身影。當阿公出事時,爸爸是家裡最小的孩子

[3],家庭遭逢巨變,大人焦頭爛額,無暇照顧他。三歲孩子被迫獨自面對被排擠的難堪局面,比如說屋簷後面相通的道路,原是認識的親戚,卻擋起來不准爸爸過去。後來,在很年輕的時候,爸爸就已脫離家族獨自生活,東飄西盪。

1954 年阿公被處以死刑,讓家族從天堂掉入地獄,白恐灰燼久久未散去,伴隨遺族長大直到今日。比如爸爸對於欣怡老師回望家族歷史的過程,冷淡以待,直到病重、說不出話時,看見舊居照片,才點頭表示自己曾在五福四路高雄銀座居住過。欣怡老師表示,阿公出事時爸爸才三歲,卻一直要到七十多歲時才勉強提及此事,那是一段她遠無法想像的時光距離。認識這些事,讓爸爸的輪廓與陰影,終在緩緩風乾的過去,隱隱然浮現。

停止代代相傳的痛

在欣怡老師看來,這些從小經歷慘痛、忽視的親族,儘管都各自找到生存的方式,卻可能繼續複製自身經驗傳給下一代。就如她小時候被掐手體罰,感覺很痛很難過,後來家人跟她說,由於當年李家遺留下來的兄長被賦予照顧其他孩子的責任,因為太繁雜疲累,最後用體罰的方式來對待孩子,爸爸小時候也被家族兄長用指甲掐手至流血。這樣發洩式的處罰,或許也讓爸爸在無意間複製,數十年後發洩在她的身上。但欣怡老師說:

「因為知道了這件事,我長大後也會提醒自己不能把這些管教方式,複製到孩子的身上。」

在我們眼前述及這個場面的欣怡老師,不再是彼時年幼受苦的小女孩,而是勇敢的媽媽。面對過去,望向未來,讓傷痛不再被複製。那些

不再噤聲無語、理解的過程、清瘡的過程,都是為了未來跟心愛的人好好生活。

虛實難辨-那就多問

收拾好情緒,我們也想請欣怡老師跟同學分享,探詢家族故事時自己遭遇的困難與克服方式。欣怡老師表示,事件中的相關人物如今大多過世,存活者也因為身體狀況難以再說話。此外,雖然關於阿公的案情紀錄她幾乎都會背了,但這些紀錄與回答有時虛實難分,涉及不同情境與每個人的觀點與看法。

她只能多問:

不論是什麼樣的回答,都有他個人的角度。所以不論褒貶,都需要搭配具體事件,才可能知道為什麼他有那樣的答案,而我盡可能去理解跟同理。鼓勵同學多問、多推敲,也要搭配當時的時空背景,特別是共情的能力。比如說拿到阿嬤的舊物,現在網路很發達,可以試著多問、共情,去利用資料庫與可用的資源。

共情能力有賴於資料的蒐集。比如說她回到五福四路高雄銀座老家舊址,看見建築物走道時,腦海浮現比鄰而居的表伯描述自己年輕時,親眼見到爸爸與李順法先生以及特務在走道間,談話、交涉與簽文件的畫面。因為欣怡老師做了很多功課,就能想像那個場景,大人們在走道對坐著,而爸爸還小,在通道裡奔跑玩耍的樣子。

欣怡與爸爸住過的五福四路高雄銀座舊居合照,彼時年幼的爸爸已嘗到世間冷暖。

保持開放的心胸去面對不同答案也同樣重要。她舉例分享:

「我的兄長曾覺得一個長輩很可惡,因為他們在事情發生後,把大家族建築物用牆隔起來,切割關係。但其實這個長輩曾經願意不顧一切為我阿公作擔保。我想那是很不容易的,也很感謝他有這樣的作為。」

人生很漫長也很複雜,欣怡老師希望提醒同學,面對同一件事情,可以儘可能蒐集不同人說法,努力找相關資料佐證,讓事情面貌更完整呈現。令我們記憶深刻的是,欣怡老師曾為了了解叔公李武昌的狀況,特別去成大申請叔公的成績單,佐證他只有讀到一年級。如此踏實蒐集資料的行動與態度,值得跟同學分享。

獨行旅途中的善意

尋找家族故事的過程中,也收穫了許多意想不到的支持,而她最先要感謝的,是自己的媽媽。提及媽媽時,欣怡老師眼神柔和,可見母女情深。她說,是媽媽帶給她「看事情的好」的觀念,也幫助她尋找許多資料,而在爸爸不願意或不能做到的時候,媽媽更是成為聯繫親族或提供資訊的重要幫手。

有些人素昧平生,卻也在她行動的過程裡起了關鍵的影響。陳英泰前輩在網路上架的部落格,讓她知道關於彌陀李家三兄弟的故事;她在網路上發布了一曲給阿公的歌──「思慕的人」後,引起網友迴響,學者林傳凱老師將阿公的照片與相關資料傳給她,那是她第一次看到阿公的面容;走訪國家人權博物館時,她遇見藍芸若老師,更在老師的鼓勵下接觸到關懷白色恐怖與二二八的團體,也開始嘗試結合長笛表演,將這些故事表達出來。

在公開分享的場合,欣怡老師遇見學者李淑君老師,與她一起探討白色恐怖時代女性面對的處境。文史工作者陳銘城邀請她出書訪談、新書發表會、接連牽線電視訪問,進而幫助她找到了認識李家親族,卻已數十年不再連絡的親友。每次行動都能促成新一波連結,欣怡老師一路前進,善意也圍繞而至。

光陰穿越一甲子後,欣怡老師以孫女身分回到高雄銀座李家舊居進行走讀導覽。這張照片是她自行合成的照片,對她來說別具意義。(Source: 李欣怡提供)

遲到的稱讚,感受抵達的愛

第一次約訪結束後,陽明國中的老師們又跟欣怡老師約定第二次訪談。訪談中,欣怡老師延續談起嚴肅且靜默的爸爸。她明白祖父輩、父親年代所經歷的事情,也更能理解父親在面對這些家族史,或者談及白色恐怖時代背景時,為何大多採取不看、不聽,顯現漠不關心。特殊文化環境造成的失語,以及父親與子女間的距離,使欣怡老師從小沒有機會與父親能有相關議題的討論,因此早期的追尋,父親的參與幾乎空白。

然而,父親對於家族史雖不願主動開口,但也不拒絕提起。在申請國家檔案局的相關資料時,當時父親病重,幾乎無法起身寫字,連坐起來都有困難,但資料需要父親的簽名才能調閱,父親嘴上雖嚷著「無效(bô‑hāu;沒有用)」,還是勉力完成簽名,也是那時難得指著老照片上的房子,告訴欣怡老師自己曾住在那邊。

關於爸爸,近來發生一件她印象深刻也震撼的事。從小不管成績多優異,大小事務上爸爸沒有給予欣怡老師任何稱讚,她不曾感受父親對子女的關心。直到 2023 年三月,欣怡老師在人權館舉辦的追思紀念會,以白恐受難者第三代身分演講,談自己追尋家族歷史的點滴。她主動以華語、臺語兩種語言發聲,表達對家族的尊重,更想讓成長過程受傷的爸爸這輩人,能聽懂她的發聲。

欣怡開始在公眾場合講述李順法的故事,以悠揚長笛樂曲緬懷阿公。

透過手機,重聽的爸爸在媽媽陪同下戴起耳機聆聽,全程聽完現場直播。事後媽媽告訴她,爸爸聽完後非常感動,甚至有點激動,因病說話困難的爸爸,辛苦勉力地跟媽媽說她講得很好。後來欣怡老師帶孩子回老家,讓老人家與孫兒相聚,爸爸看見她,又再一次用模糊不清,勉強以喉嚨發聲,用臺語說:「講得真好。」

未曾得到爸爸稱讚的她,當下不確定爸爸講了什麼,怕自己聽錯了,因此將耳朵靠近,想再確認一次內容。這次爸爸用肯定的眼神,對欣怡老師用手比了個讚,使她非常震撼。原本單純追尋未曾謀面的阿公的旅途,她懵懵懂懂地開始,在行動中被感召。欣怡老師不敢說,她是為了臺灣民主做努力等崇高目標;但補足家族群像與知道父親等遺族二代如何長大後,

她也意外收穫:「這是追尋自我、完整自己的過程,更是一份穿越時空的禮物。」

望見裂縫尋光的自己

尋找阿公的故事,對自己有什麼影響呢?欣怡老師說她以前不認輸,覺得自己靠努力就能翻轉人生。但追尋故事以後,才發現在過去的年代,長輩們的生活困境,是那怕努力都不能翻轉的。她告訴我們:

「有人說,裂縫裡可以看到光,但我知道即便是現在的我們,我們這些有血緣的家人們,都還受到那些黑暗的影響,所以我希望我可以放大那些善意。」

白恐時代的遺族孩童長大後,也許很多過得不大好,但她希望好的事情能被選擇跟紀錄下來,就如同她過去也能從別人的故事看到自己。即便有些家人已經過世了,她也回頭想感謝他們。阿公的信讓她知道真相,更具體瞭解家族故事,也理解那些未能被照顧的孩子長大後的遺憾。讓她想道謝、道歉、道愛跟道別。

「我想跟阿公道歉,如果我能早點看見他 70 多年前的期待,也許能更早轉換自己,也可以對爸爸有更多的理解

[4]。阿公無從道別,但把一個人的故事補充完整,然後好好地說再見,不只是

『沒了』,也是對一個人的好好尊重。」

望見裂縫裡的光,原是欣怡老師描述別人的善意。但聆聽他的故事到最後,我們才驚覺,她就是李家纏繞在白色迷霧中孔縫流瀉的光。欣怡老師拼湊家族噤聲的歷史,也在照亮她自己的過去、現在以及跟心愛的人的未來。所以選擇了這樣的標題與結尾,希望也能照亮你,多一點點的好奇心與行動去探究自己的家族故事,認識過去,理解此刻,照亮未來。

陽明國中社群老師們與欣怡老師的合照留念。(Source: 陽明國中社群老師訪問團隊提供)

[1] 欣怡老師家中為臺語家庭,「沒了」即讀作臺語的bô--ah「無矣」。

[2] 高雄銀座為國際商場舊稱,建造於 1936 年,位於高雄市五福四路,是高雄最古老的商場,也曾是高雄的主要商圈所在。

[3] 在李順法入獄後,欣怡老師的爸爸約 3 歲上下,是當時李家最小的孩子。欣怡的阿嬤當時懷孕中,後來生下女兒,為欣怡的小姑姑,推測小姑姑沒有見過入獄的父親(李順法)。

[4] 欣怡老師在後續校稿時,補充了這句話更深層的意義:「看了阿公的家書後,我就像看到當年才 3 歲的爸爸,初中的姑姑伯伯們。已經身為母親也撫養幼子的我,其實很心疼這些孩子。如果時光可以錯置,我想代替阿公完成家書中的心願,不只是升學與健康,更要照顧到孩子的心。遺憾的是,在幾十年後才看到家書,『母親』、『妻兒』已多到天上與阿公相聚了。」