每當有社會矚目案件發生,常能見到民眾把矛頭對準所謂「恐龍法官」,認為法官判決處置與民意相悖,刑度過輕、縱放人犯等等,法律固然有其需要修正之處,但民間種種評論與不滿,揭示多年來民意與司法實務的認知落差。

而在諸多論爭中,也常見到一種論調,認為東方與西方文明價值相異,法官不該一昧的引進西方的人權標準,因為這與臺灣社會條件並不相合。

這類東方世界的想像,[1]究竟能否直接套用在臺灣?事實上,從歷史的角度來看,臺灣曾歷經複數法律文明,其中有清代的「傳統中國法」,也有日治時期所引入的「近代性法律」,在這幾個影響深遠的法體系中,皆存在著承擔重責的審判者,需要在權力的夾縫間發揮智慧,這也就是負責解決紛爭的「縣太爺/法官」。

那麼,「縣太爺/法官」在不同時代有何異同?是如何隨著百年來的法律改革,轉變其任務與功用?這些任務的轉變,又在民眾觀點與司法實務之間,產生什麼影響?

傳統中國法的縣太爺

若論及傳統中國審判者的代表,多數人第一時間大概會想起「開封有個包青天」的旋律。包青天是誰?他身兼權知開封府身分(民間戲曲稱為開封府尹),相當於掌管開封府行政事務的最高官吏,但在傳統中國法體系內,行政官吏兼掌審判事務,並沒有所謂獨立的司法機構。地方的官吏,同時也負責擔任爭端解決的審判角色。

在民間戲曲中,地方官吏被描述為鐵面無私、公正廉明的理想形象,能夠體察民情,做出最為公正的裁斷,但史實果真如此嗎?以離我們最接近的清代臺灣社會為例,判決檔案顯示,地方層級的縣太爺,其實不一定會「依律例進行審判」。

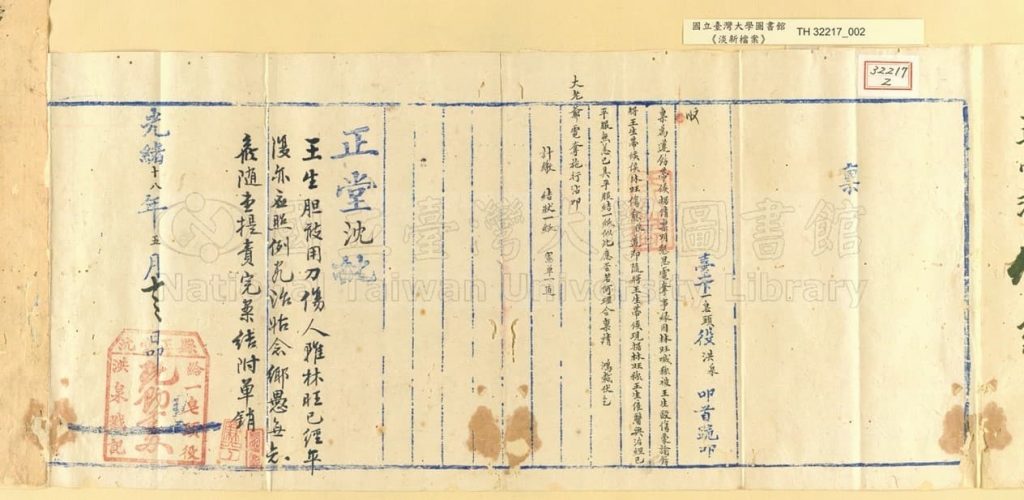

舉例來說,光緒十八年(1892年),新竹縣承審一份案件,背景是原告林旺向被告王生討取牛肉,雙方發生口角,王生進而持刀砍傷林旺頭部。這件持刀傷人案,也就被林旺告上縣太爺處。面對這項案件,當時的新竹縣知縣沈茂蔭是這麼說的:

正堂沈(茂蔭)批:王生膽敢用刀傷人,雖林旺已經平復,亦應照例究治,姑念鄉愚無知,候隨堂提責完案。[2]

若是現代法律,法官要決定刑期、緩刑條件等,都需要依據法律進行裁量,但傳統中國法的司法實踐並非如此。正如縣太爺所說,審判者有權根據個案情形,選擇不按律例給予相對應的懲罰。

也就是說,過往的審判案例只是審案的判準之一,但不是必要參考。審案過程中,縣太爺要考量情、理或民間習慣,進行「最為妥適的處理」。但事實上,縣太爺在許多案件中,常常勸諭雙方和解,或批評原告「濫訟」以便速速解決紛爭。

清代臺灣社會,審判機制大致以「情、理、法」為本運作。在儒家倫理秩序下,縣太爺作為地方的「父母官」,被認為應當要給予平民合情、合理的判決,不盡然是依法審判,或許此種「審判應當通情達理」的期待,早已深植人心,並深遠的影響一般大眾對正義的想像。

近代法律的接觸

我們習以為常的近代法律,主要在日治時期移植到臺灣社會。以刑事司法來說,臺灣分別在 1896 年及 1899 年實施《刑法》及《刑事訴訟法》。近代常見的搜索扣押、起訴、公開審判等程序,都是在此時正式帶入臺灣。

而這也意味著,日治時期的行政官吏,不再兼攬司法權,且首次出現以審判為唯一任務的「法官」角色,也引進了負責代表國家追訴犯罪、提出證據證明被告有罪的「檢察官」,使得司法審判者不再像過往包青天一樣,得身兼找證據、和認定被告有無犯罪,甚至用虎頭鍘直接執行,從這種一人包辦多工的糾問制度,轉變為分工的彈劾主義。

日治時期的臺灣人,怎麼看待嶄新的司法制度呢?我們可以從〈台灣民報〉的報導窺見一二,認識到民眾確實懂得使用近代司法制度,甚至告贏警察。

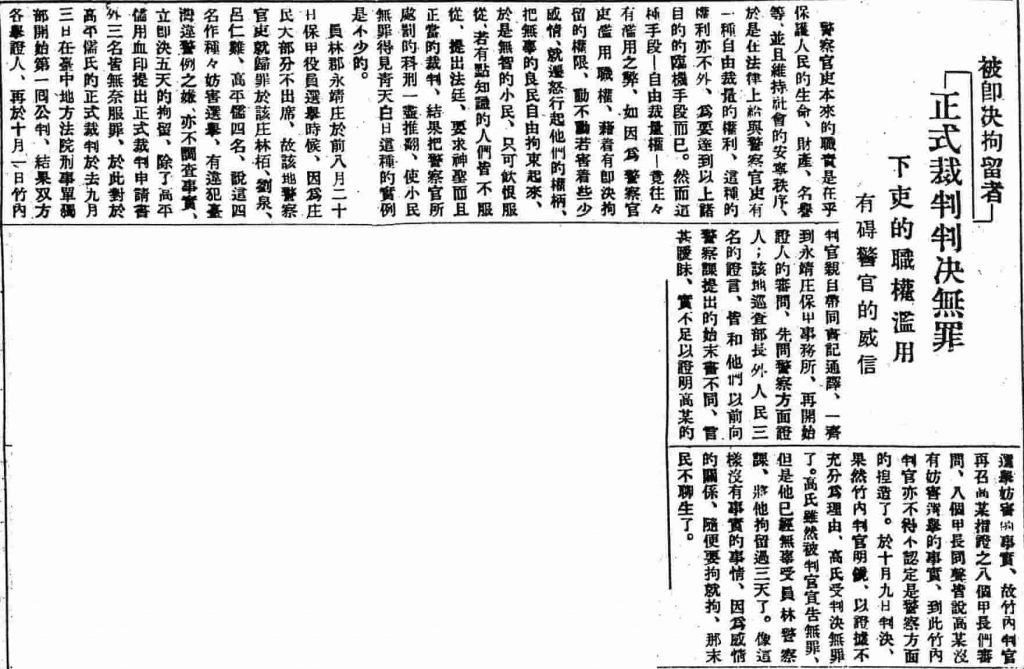

故事發生於昭和四年(1929年),員林郡永靖庄在8月進行保甲役員選舉,但是庄民大多沒有出席,當地警察指稱四名民眾違反《台灣違警例》,說是妨害選舉,並即決五日拘留,[3]其中一名民眾不服即決,向法院提出正式裁判申請書,審判過程發現:

上述案件的尾聲,竹內判官以證據不充分為理由,判決高氏無罪,被〈台灣民報〉稱讚是「明鏡高懸」。從這項事例中能知道,當時的民眾已懂得為自己權利救濟、提出友性證人、聲請調查有利證據、進行辯論。

當然在輿論的認知上,報紙或多或少還是會挪用舊時代如「明鏡高懸」的稱頌,但此時法官在制度層面的角色,已不再是調和情理法進行最適當處置的縣太爺,轉變為在控訴者、被告方的兩方攻防下,依據法律認定事實與證據,做出公正裁判的專業法官。

除此之外,昭和六年(1931年)的故事也是類似的案例。岡山郡彌陀庄甲長陳知曹和保正發生口角,進而辱罵對方「幹恁娘」,事情被派出所依據《台灣違警例》,因「粗暴行為危害公共秩序」,處罰金二圓。事情發生後,陳知曹決定委託辯護士,申請正式審判。報導如下:

〈台灣新民報〉認為,事件雖然是輕微的事情,卻跟臺灣人的日常生活有著重大關係,尤其這是鄉下人的口頭禪,不能輕易用《台灣違警例》裁罰。

以上兩案,雖然皆與保甲等有力的地方人士相關,可能還不能全面性的認為所有民眾皆已有法律訴訟的概念,但至少顯示,日本時代開始,臺灣民眾也開始懂得近代刑事司法的規則,甚至參與其中的討論。

而此時的民眾是否有清楚認知「法官」是什麼角色了呢?大家耳熟能詳的小說〈一桿稱仔〉,便是一項例證。故事中主角秦得參被警察指控違反《度量衡規則》,並被送到「衙門」,當時主角秦得參所面臨審判的敘述如下:

「汝秦得參嗎?」法官在座上問。

「是,小人是。」參跪在地上回答說。

「汝曾犯過罪嗎?」法官。

「小人生來將三十歲了,曾未犯過一次法。」參。

「以前不管他,這回違犯著度量衡規則。」法官。

書中寫到審判秦得參的人是「法官」,但若對照日治時期的《犯罪即決例》規定,可以知道本案只是輕罪,不會由所謂的「法官」進行審判,而應該是由警察官吏所擔任的「即決官」來進行裁決。由此可知,連身為知識分子的作者賴和都不見得能分清法官或警察,更遑論一般臺灣民眾能分辨審判者身份呢?

會有這種情形,是出於日治時期實施的《犯罪即決》制度。《犯罪即決》制度將相當多日常生活輕罪,交由警察處理,人民因而比較少有機會接觸當時的引入台灣的近代新型法院訴訟制度,也就較難認識到近代司法體系中的法官角色。[6]

中華民國政府接收臺灣後,由於日治時期的《刑法》及《刑事訴訟法》,除少數細節稍有不同外,很大程度與中華民國的刑事法典高度相似,加上日治時期早建置好基本的審判系統與建設,臺灣社會便在原有的基礎上,繼續運作既存的刑事司法制度。而當時政府屬於威權體制,法庭活動並非完全公開透明接受輿論檢驗,敏感案件往往被認為因司法與黨國行政權的關係,影響其審判過程。

此外,舊時代父母官由上而下「問案」的風氣,從日治時期一直延續到戰後中華民國的司法體系內。一直要到 90 年代民主化後,經過司法改革運動和「改良式當事人進行主義」的推動,[7]臺灣的法制度才逐步向國際人權標準邁進。

結語:法意識的延續性

法律並不是某種上行下效的規則,民眾的法律經驗,隨著時代有著一定的延續性,需要被放在歷史文化框架中理解。電視劇《包青天》收視率相當高,媒體也習於借用「青天」的美名,來詮釋社會案件與審判的過程,以符合民眾對嚴罰、公正等正義觀的期待,也因此容易以這樣的觀點對司法產生批判與不滿。

若我們追溯法律史的蹤跡,我們應該可以理解「縣太爺/法官」的任務,會隨著時代不同產生落差,民眾對於近代法院的體驗,也會隨著使用法院的經驗,產生認識上的差異。

那麼,當近代法律逐步深化,社會能將那些舊時代的「包青天」印象永遠根除嗎?這倒也是未必。一則 1983 年〈聯合報〉在高雄的新聞,是這樣寫的:

從贈予檢察官銀盾一事來看,似乎檢察官偵辦謀殺案的指揮過程,也被民眾視為「明鏡高懸」的包青天,好似誤會檢察官在近代司法的角色,而與過去對於父母官的期待十分接近。

1983 年距今已三十七年,長期的公民法治教育能讓部分民眾大概知道「法官」是代表國家審判、「檢察官」則負責偵查犯罪、但不負責決定被告的審判結果,兩者的職責並不一樣。

但「包青天」仍然是一個社會上對辦案公正、剛直的司法官一個常見的稱讚封號,或許對於一般民眾來說,心裡總是還是想像與期待有個「包青天」可以幫他們主持公道、伸張正義吧!

(本文為司法院廣告)

[1] 司法實務中,也有提到這種東方世界價值的觀點,可參考最高法院 105 年度台上字第 3424 號判決。

[2] 淡新檔案 32217 案。資料來源亦參照王泰升、曾文亮、吳俊瑩,〈論清朝地方衙門審案機制的運作──以《淡新檔案》為中心〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》第 86 本第 2 分(2015 年 6 月),頁 421-469。

[3]「即決」指的是日治時期由警察機關負責處斷案件的簡易程序,主要範圍包含拘留、罰金刑等等輕罪。民眾如果不服即決結果,可以申請正式裁判,但統計資料顯示相當少見。

[4]〈被即決拘留者正式裁判判決無罪下吏的職權濫用有礙警官的威信〉,〈台灣民報〉,1929 年 10 月 20 日,第 4 版。

[5]〈罵人「幹恁娘」被罰正式裁判判決無罪巡查與保正結託告發報告糊塗被命退職〉,〈臺灣新民報〉,1931 年 10 月 10 日,第 4 版。

[6] 以上〈一桿稱仔〉例證與論述的資料來源,出自王泰升,〈台灣法律文化中的日本因素:以司法層面為例〉,《政大法學評論》第 95 期(2007 年 2 月),頁 55-90。

[7] 所謂「改良式當事人進行主義」,是希望法庭上的證據調查由檢辯雙方主導,例外才由法官協助發現真實,避免過去常見到法官主導調查被告不利證據的實務情形。

[8]〈「包青天再世」謀殺案破得漂亮,檢察官獲贈銀盾〉,〈聯合報〉,1983 年 4 月 17 日,第 3 版。.