最近中央書局於臺中原址原名重新開幕,實為臺灣文史領域的一大盛事。如果你上維基百科檢索「中央書局」,會在頁面上瀏覽到幾筆醒目的關鍵詞,比如臺灣文化協會、林獻堂、莊垂勝、張深切、賴和,這些鼎鼎大名,標示著中央書局在二十世紀上半葉,臺灣思想界的重要地位。

1925 年,「中央俱樂部」作為臺灣文化協會的附屬機關而創立,是協會同仁「啟迪民智」的重要機構;1927 年,因受到文化協會內部分裂的影響,莊垂勝遂將俱樂部改為「中央書局」,延續其文化使命,在當時是臺灣從中國、日本進口漢文、日文書籍的流通重鎮。中央書局更撐過戰爭時期,挺進戰後。

從這樣的背景來看,中央書局在臺灣文化史上的地位,最值得稱道的就是:繼承了臺灣文化協會的啟蒙精神,引進當時東亞的主流新知,建立以臺灣人──就訴求對象與思想立場而言──為主體的知識體系;最重要的是,在戰後初期的政治高壓中,仍以出版活動的形式,持續不輟。

(Source:國家文化資料庫,系統編號0002294418)

「時代精神」的線索,與其謎團

今天的我們回顧臺灣文化協會的歷史,不免要強調他們對抗權威壓榨的精神,還有包含在這種精神中的,接受新思潮、批判舊文化的立場。然而大時代的劇烈變動,總是與人的思想糾纏雜揉,有些你以為是「新的」,其實不是「全新」,有些你以為是「舊的」,其實已被磨洗一通,反而突顯出它的「時代精神」。

在筆者近年的閱讀中,偶爾會遇到一些相關線索,一路連接,最後竟然都可以接到中央書局;進而撐起一張網,看出它在這種「時代精神」主題中的樞紐地位。這幾條線索就是莊垂勝、張深切、徐復觀、莊幼岳。

莊垂勝出身鹿港莊家,是名詩人莊太岳的弟弟,曾於戰後擔任臺中圖書館館長,二二八事件期間,因參與「台中地區時局處理委員會」而被捕,最後幸得身免。張深切既為中央書局的股東之一,與莊垂勝自是舊識,然而在二二八事件中,他因遭指控協助臺共謝雪紅部隊而逃亡山林,最後雖以平反收場,但卻從此轉而專注於文藝與著述工作。

1954 年 12 月,中央書局出版張深切的《孔子哲學評論》,這是一部極具系統性與批判意識的哲學專著;相對於當時一面倒地尊孔的臺灣學界,這本書表現出不可自抑的反抗性格,也是臺籍思想家劃時代的儒學著述。

關於這本著作,有一個時代之謎,那就是日後眾多學者都說它「一出版就遭查禁」。[1] 然而近來筆者在 1955 年 3 月出版的《臺灣教育》上,看到《孔子哲學評論》的書商廣告,再行查閱 1966 年出版的《查禁圖書目錄》,也未見《孔子哲學評論》。於是,除非其中尚有不為人知的曲折,否則此書應該沒有被查禁過,就算真被查禁,可能也沒有徹底落實。不過,這種「被查禁」的說法究竟緣何而生?

禁錮時代的文人心境

筆者追索最早提出此說的文章,是徐復觀為張深切所作的悼文,徐氏提到此書:「奇怪的是,這部書竟遭遇到禁止發行的運命;此一無法解釋的運命,當然會打擊他向這一方面繼續努力的興趣。」[2]

徐復觀作為 1949 年以後遷出中國的「港臺新儒家」代表人物之一,在強調「反共復國」的時代,不可避免地被視為「中國文化」或「儒家道統」的捍衛者,並相對享有意識型態上的正當性。但是徐復觀在當時幾位著名的遷臺儒學家之間,卻特殊地與臺籍知識分子彼此充滿相知相惜的情感;我們尤其可以透過徐復觀的記述,感受到一種嵌入臺灣脈絡的儒學思想,如何被時代氛圍所箝制。最重要的問題是,如果說徐復觀的記述純粹是出於某種誤會,那麼這個誤會所彰顯的歷史脈絡是什麼?

徐復觀在臺中東海大學任教期間,與莊垂勝、張深切等人時相往來。1956 到 1957 年,莊垂勝促成中央書局為徐復觀出版其政論雜文集《學術與政治之間》的「甲集」、「乙集」,莊垂勝並為此書封面題字。

徐復觀回憶該書出版不久,就受到某機關政治部官員的關切,私下要他回收二書,大概是因為二書中有些影射時政的地方,極易為文網羅織。如果徐復觀在張深切的《孔子哲學評論》中,看到了某些「恐怕遭禁」的內容,那可能也反映出當時文人憂讒畏譏的的普遍心境。

事實上,以張深切書中對儒者攀附權貴的直言批評,或各種以階級鬥爭為基礎的分析觀點來說,中央書局在出版前後所受的政治壓力,一定非常大;由此正可見莊垂勝與中央書局可敬之處。

中央書局的抵抗精神

戰後初期中央書局的出版活動,一方面由張深切《孔子哲學評論》,批判性地重省儒教;另一方面,又從徐復觀《學術與政治之間》,詮釋儒教與自由主義乃至威權體制的關係。綜合而言,可以看作一種以當代臺灣脈絡,重新消化儒教文化的努力。我們可以從同時期莊垂勝姪兒莊幼岳的另一種儒教活動,襯托出中央書局這種努力的歷史價值。

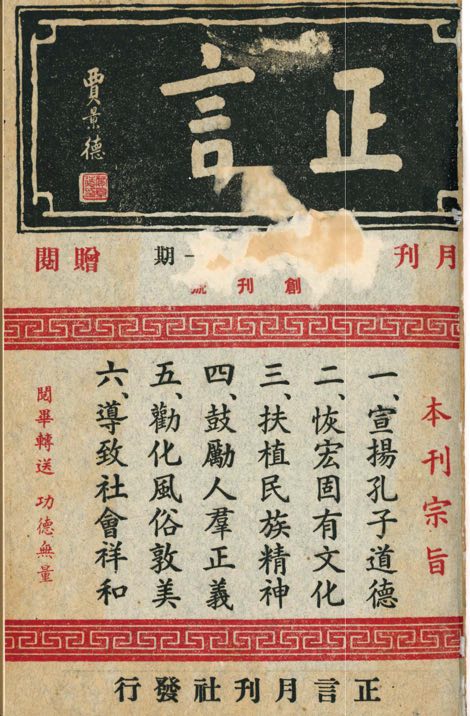

莊幼岳是莊太岳之子,從日治晚期開始活躍於臺北傳統詩壇。1954 年 9 月,正是中央書局出版張深切《孔子哲學評論》的三個月前,臺北覺修宮創刊了《正言》雜誌;1959 年 9 月,莊幼岳接任其主編。這份刊物延續了清代、日治以來,儒教文化在民間的傳播傳統,以三教合一的善書形式,闡揚儒教道德。

與中央書局的出版事業比較起來,莊幼岳主事下的儒教論述,對傳統文化的實質反省可說極少;在對當時官方政策的立場上,也是附和多於對立。因此可以說,從儒教思想史的角度來看,戰後初期臺灣的這兩種出版事業,分別代表了臺灣儒教不同層面的「時代精神」;莊垂勝與中央書局,正代表了其中抵抗性格的一面。這也是我們在歡慶「中央書局」重生的同時,值得多加緬懷的史跡。

(本文作者為清大中文所博士候選人,寫過一篇以《論語》為主題的碩士論文,目前以「臺灣儒學/儒教」為研究主題。)

[1] 包括陳芳明,〈亞細亞孤兒的聲音──張深切與《里程碑》〉,收入張深切,《里程碑──又名:黑色的太陽(下)》(臺北:文經出版社,1998 年),頁 766;廖仁義,〈台灣觀點的「中國哲學研究」──《孔子哲學評論》與張深切的哲學思想〉,收入張深切,《孔子哲學評論》(臺北:文經出版社,1998 年),頁 561;李泰德,〈張深切「孔子哲學評論」之評析〉,《台灣人文》第3號(1999 年 6 月),頁 305。

[2] 徐復觀,〈一個「自由人」的形像的消失──悼張深切先生〉,《臺灣風物》第15卷第5期(1965 年 12 月),頁 7。