朝鮮民族主義之父在臺灣

後見之明的上帝視角告訴我們,1928 年的臺灣演奏了兩首名為獨立的樂章;這是朝鮮民族的建國前史,也是兩個難以忘懷的故事。

先是朝鮮民族主義之父申采浩(1880-1936)在基隆落難。這一年的五月八號,他為籌措資金,浮海而來,卻被日本官方逮個正著。

接著是趙明河(1905-1928),揣著短刀,行刺巡訪臺中的久邇宮邦彥王(1873-1929),這驚人的舉動同樣以失敗告終。1910 年的日韓合併沒能帶來太多和平,哪怕是坐落在日本帝國南疆的島嶼上,仍能見到朝鮮人持續不斷的抗爭。

申采浩主張朝鮮民族源自「檀君」,一位在時代上堪比「黃帝」、「堯帝」的傳說人物。他一方面挑戰傳統「親中事大」的思維,同時拒斥日本的殖民史觀,處處彰顯朝鮮的獨特性。即便在失事之後,囚禁於旅順監獄的歲月亦沒能限制申采浩,他開始撰述歷史著作《朝鮮史研究草》(조선사연구초,1929)。

在其中一篇名為〈朝鮮歷史上一千年來第一大事件〉的文章中,他認為朝鮮史一千年來最重要的事件是「妙清之亂」。朝鮮半島的統治者除了幾次的例外之外,大多使用「外國」的年號記時(等於讓出時間主權),但僧人妙清卻勸說高麗仁宗(1109-1146)遷都平壤、建元稱帝,甚且攻打金朝。

申采浩筆下的妙清之亂是歷史的分水嶺,朝鮮半島統治者曾有機會爭取更多權力,但國際政治的現實是小邦需要靈活的外交技巧,「稱臣」成為史書上的常態。申采浩的例子揭示:1920 年代的朝鮮知識人,仍不斷透過歷史寫作,持續他們的革命事業。

脫亞入歐

相形之下,臺灣顯得溫和許多。

1920 年,連橫(1878-1936)的《臺灣通史》問世,該書請來當時的民政長官下村宏(1875-1957)贈序,這是 1920 年代的朝鮮無法想見的光景。日本殖民統治的兩個對照組「臺灣與朝鮮」,回應帝國的方式不盡相同。畢竟臺灣本是大清國的邊陲行省,1887年建置的臺灣省雖是全島最高行政單位,卻從未徹底控制福爾摩沙。

朝鮮則不然,她擁有淵遠流長的歷史,用文字撰寫的信史能夠追索至千年以前的《三國史記》,[1]甚至兩千一百年前的《史記‧朝鮮列傳》。哪怕在中國的明朝、清朝時期,朝鮮雖年年履行對中國的朝貢義務,但朝鮮仍是主權獨立的政體,在大多數的狀況下,中國鮮少干涉其內政。

換句話說,在 1910 年的日韓合併之前,這片土地完整地屬於一個政府,而日本則粗暴地介入,接著置換主權,宣稱自己是朝鮮之主。[2]

不僅如此,以朝鮮王朝(1392-1897)為主體觀看與日本的互動,才能意識到朝鮮與日本的巨大反差;一個本來趾高氣昂的文化,遭遇全面性的挑戰。試著以兩個時代的朝鮮通信使為中心,我們能發現兩個截然不同的故事。

1709 年,江戶幕府第五代將軍德川綱吉(1646-1709)逝世,朝鮮官方派遣一支前往日本的外交使節團,慶祝其養子德川家宣(1662-1712)襲職。當朝鮮使節團行經大阪之際,日本百姓為一睹朝鮮人的容顏,爬上沿途的閣樓,規模甚至達到「首尾三十餘里,不知其幾千萬人」;隨行副使任守幹(1665-1721)形容「士女填擁」,導致「無一人敢出門外」,可見日本人對朝鮮通信使的濃厚興趣。[3]

任守幹的經驗並不特別,在一段很長的時間裡,朝鮮人精緻的衣著,以及高超的漢文素養,風靡日本上下。因此申維瀚(1681-1752)入選 1719 年使節團的原因是「能詞翰」,也就是擅長寫文章,絲毫不令人意外。同樣在大阪,申維瀚形容向他求取作品的日本人「倍劇於諸路,或至雞鳴不寐」,[4]他必須徹夜未眠,才能滿足日本人的文學請願。

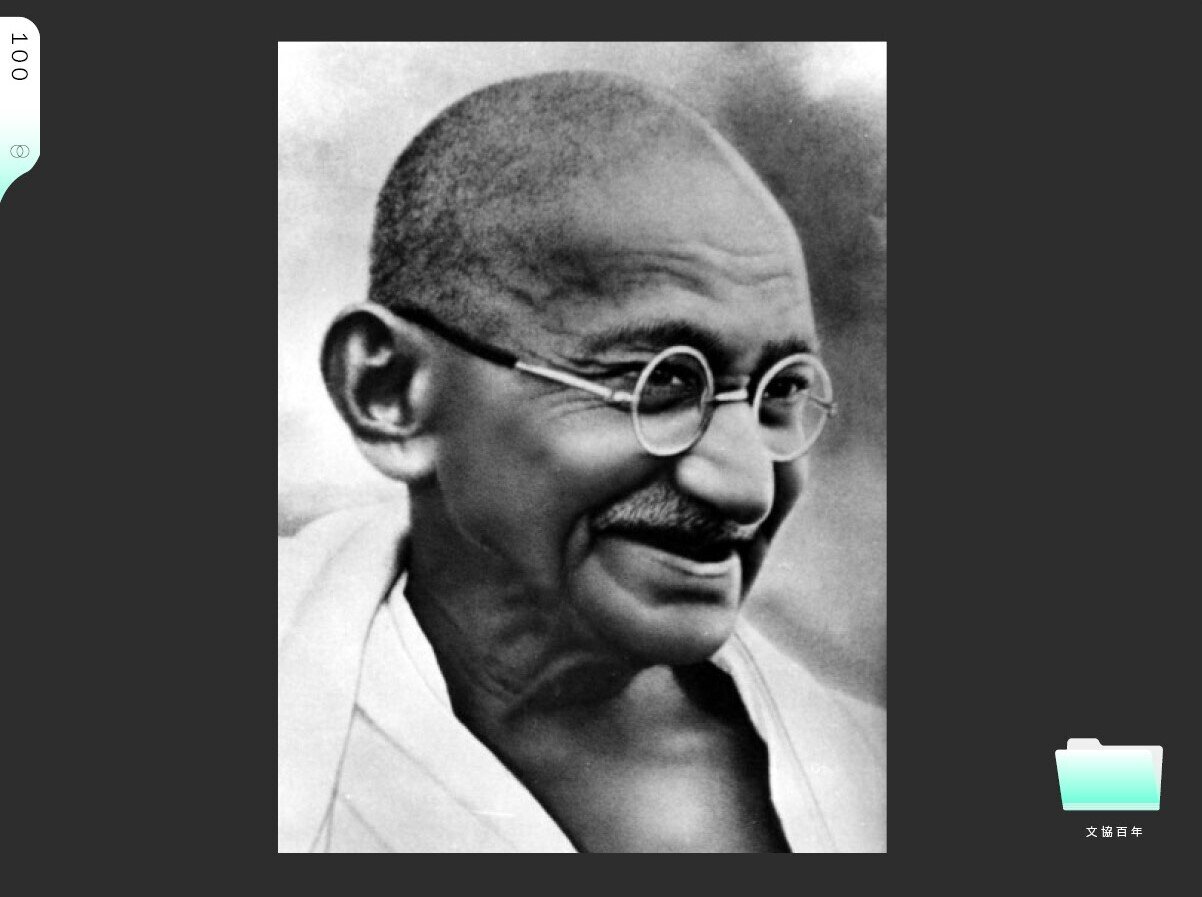

世界變動得如此之快,在申維瀚後 157 年,朝鮮使者的日本旅行迎來全然不同的結果,明治維新的日本起了翻天覆地的變化。1876 年,朝鮮官方派出以金綺秀為代表的朝鮮修信使。根據《倫敦新聞畫報》的報導,金綺秀仍穿著傳統服飾,他們秉持著過去的方式,履及相同的土地,但一切已然改變。

金綺秀與任守幹、申維瀚似乎沒有太大的差別,他一切依持傳統,保守而固執,無法洞察眼前的巨變。他見著日本官員穿起西式的緊身服裝,不禁揶揄道「公等之服,既皆洋製,則公等亦有所好而為之者歟。」顯然不能理解日本西化的意義。

當時日本外務省的官員森山茂(1842-1919)被金綺秀這麼一說,反問「難道你們的衣服,從來沒有隨著時間改變嗎?(貴國衣制,亦豈無隨時而變者耶)」

只見金綺秀正氣凜然地說:「我們的服制,全部遵從明朝制度,到今天已五百年,不論地位尊卑,全都一樣,至今未變。(衣服制度,一從明制,于今五百年,上下貴賤同一規,未之或一變也)」

如同下圖所示,金綺秀與日本官員的相遇是兩個文明的對決,結果是一個西化的強勢文明,打敗了未曾改變服制的白衣君子國。[5]

走進金綺秀身邊,才能體會朝鮮的驕傲。他滯留日本期間,外交官員井上馨(1836-1915)曾建議他提防俄羅斯,「貴國須先事而備,繕器械、練兵卒,以為防禦之策」,金綺秀卻回道「今雖死耳亡耳,不願為奇技淫巧」,[6]那怕是死,也不願改變舊規。

日本征服朝鮮是後見之明的事實,而在「被合併」之前,朝鮮始終是一個在各方面擁有主體意識的存在。明白這一點,才能說明申采浩、趙明河激烈抗爭的意義。

環遊世界

事實是金綺秀失敗了,朝鮮人放下尊嚴,換上跟敵人一樣的衣裳。然而,隨著日本統治朝鮮的時間越長,消弭了視覺上的歧異,卻無法根除朝鮮人民心底的獨立意識。自 1910 年日韓合併後,朝鮮半島上大小抗爭不斷,激烈抗爭也影響到殖民地政府對待朝鮮人民的方式。

好比謝文達(1901-1983)、安昌男(1901-1930)兩個出身不同殖民地卻相似的對手,仍無法帶來一樣的結果。謝文達出生於臺中,他是第一個翱翔天際的臺灣人。1920 年 8 月,謝文達參加「日本帝國飛行協會」舉辦的民間飛行競技大會,榮獲三等獎。同年 8 月,他在故鄉臺中表演飛行,這是臺灣人第一次在本島飛行。

站在謝文達對面的是同年的朝鮮人安昌男,那個被譽為「韓國航空第一人」的飛行員。1921 年,安昌男結識謝文達,他們是相互敬重的好對手;謝文達曾在安昌男財力不足的狀況下,資助他三百日圓修繕機具,方才一同參加 1922 年的「東京大阪間定期郵便飛行競賽」,毫無意外,他們都獲獎。賽後,謝文達堅辭安昌男「加倍奉還」的念想,而是一道在東京暢飲,這一次由安昌男買單。[7]

伴隨謝文達凌空飛翔的壯舉,臺灣總督田健治郎(1855-1930)下令成立後援會,為他募款購買飛機。相形之下,朝鮮總督齋藤實(1858-1936)則是敷衍了事。[8]人們總說天空是相連的,但不同殖民地的待遇其實迥然有別。畢竟朝鮮半島自 1919 年的「三一運動」(삼일운동)後,反抗示威不斷,而臺灣的漢人在西來庵事件(1915)後就不再發生武裝抗日事件,一張一弛,一目了然。

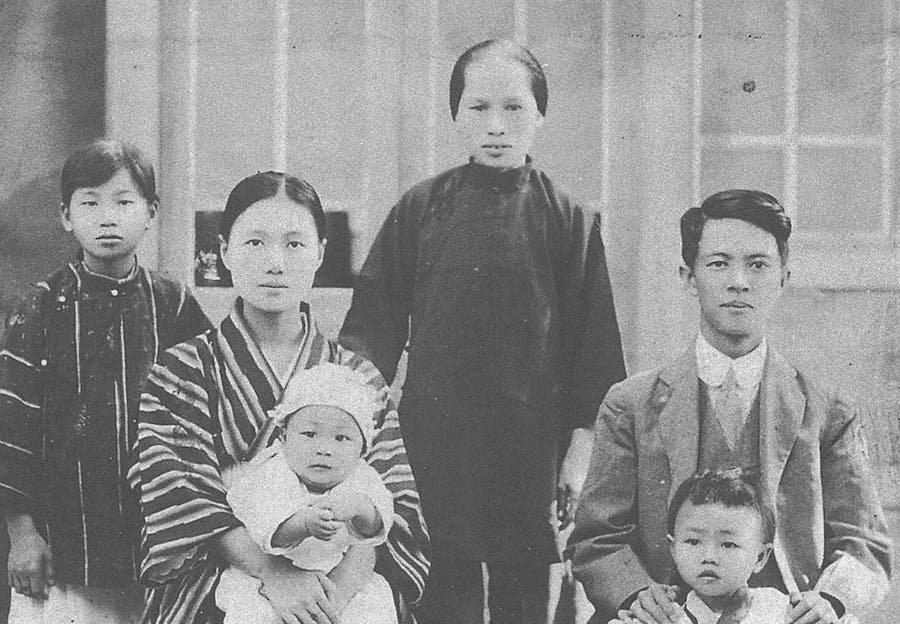

隨著朝鮮人民的「硬性」抗爭越演越烈,臺灣人民「軟性」的體制內訴求顯得益發溫和,而杜聰明(1893-1986)正誕生於這樣的時代。杜聰明生於臺北三芝,1909 年以第一名的成績考進臺灣總督府醫學校,1915 年負笈京都帝國大學醫學部,專攻藥物學,這是一位受到日本栽培的菁英。

值得注意的是,1912 年,清帝遜位,原本以為邁向民主下一站的中華民國,卻因為臨時大總統袁世凱(1859-1916)頓生波瀾。袁世凱的種種舉措,與以孫中山(1866-1925)為首的中國國民黨處處不對盤。當時一位同盟會成員翁俊明(臺南人,1983-1943)在與孫中山會面後,萌生刺殺袁世凱、報效革命的想法。1913 年的夏天,翁俊明與好友杜聰明、蔣渭水等人,攜帶霍亂病菌前往中國,意圖藉此行刺。最終,暗殺行動沒能成功,他們只能黯然返臺。

20 歲的杜聰明為何選擇參與中國的革命事業?

因為他沒有留下紀錄而始終是個謎題,行動發起人翁俊明對於中華民國的熱情或許影響了他,卻不影響他留在日本帝國的醫學體系中持續前行。杜聰明從東京學成返鄉後,得到臺北帝國大學資助,遠赴歐美考察。1925 年 12 月,他自臺灣抵達日本,隔年由橫濱出港直至美國。從賓州大學的實驗室,到約翰‧霍普金斯大學的教室,他的足跡曾銘刻在克里夫蘭、底特律、多倫多的土地上。

1926 年,杜聰明奉臺灣總督府之命,代表日本政府參加在費城舉辦的「世界麻醉藥教育會議」,講題是「臺灣的鴉片問題」。這位唯一一位來自東方的演講者,全程英語演說,內容則登上隔日的《紐約時報》。

如果說謝文達的參照是安昌男,那麼杜聰明則是帝國殖民地獨一無二的存在。一個臺灣出身的青年,在日本官方的資助下,走訪美國、英國、荷蘭、德國、丹麥,他坐在巴黎大學醫學院聽課,也曾履及奧地利、瑞士、義大利的土地。[9]這是 1926 年,申采浩、趙明河事件的前兩年,朝鮮殖民地不存在杜聰明,就像 1926 年的臺灣人不採取「刺殺親王的方式」向日本政府抗爭一樣。「差異」用戲劇化的方式呈現,而命運則牽引著人走向不同的遠方。

臺灣與朝鮮對待日本統治當局的不同,背後是各成一系的歷史陳因。

僅僅著眼於行政規制的量體是大或小,容易令人誤會,被割讓的行省,就是比不上「被合併(征服)的國家」。關鍵是土地上的人們在多少程度上共享「過去」。「同屬朝鮮」的認同基於綿長豐厚的歷史,包裹了宣揚文化的榮光,以及吃欺受辱的傷痕。

在清代,以「臺灣」為基礎的共同體尚未成熟,漢人尚且出於地緣、經濟因素而相互攻訐,遑論身處後山,很晚才「被加入」的原住民了。歷史是締造共同體的核心元素,不同的地區必須面對、處理各自的功課,而這或許就是故事能起到的作用,召喚一點點過去吧!

咆哮年代的勇敢逐夢者:關於紀錄片《尋找1920》 1920年代,一個多麼燦爛的年代。西方文明經歷一戰後的重生與進化,科技蓬勃發展、社會主義思想抬頭、自由思潮蔓延,民族自決浪潮席捲各地,文化藝術如百花盛開。

隨著航空技術的萌芽,飛行──點燃了許多人的青春。

正是在這樣的年代,臺灣的天空出現一位逐夢者。他是謝文達,臺灣第一位飛行員,他駕駛伊藤惠美五號返鄉表演飛行,更駕著全臺集資的臺北號飛過東京上空,撒下傳單呼應林獻堂等人主導的議會請願運動。差不多同時期,安昌男的金剛號也飛過了朝鮮京城的上空,呼籲著朝鮮以科技實業強盛的訴求。

曾經只能抬頭仰望的天空,如今竟有殖民地的青年翱翔其中。

兩位殖民地青年的人生故事,化為一部震撼人心的紀錄片,我們希望帶著它走遍全臺教育現場,讓更多人看見!

募資計劃:https://www.zeczec.com/projects/roaring1920?r=a457b5df76

[1]關於日本帝國時期在朝鮮的歷史教育,請參閱:周婉窈,《海洋與殖民地臺灣論集》(臺北:聯經出版公司,2012),〈第七章 歷史的統合與建構──日本帝國圈內臺灣、朝鮮和滿洲的「國史」教育〉,頁247-311。

[2]日本殖民朝鮮期間,概論性地介紹請參閱:姜在彥,《日本による朝鮮支配の40年》(東京:朝日新聞社,1983)。

[3]這一段引用的史料出自任守幹,《東槎日記》,收入《朝鮮通信使文獻選編》(上海:復旦大學出版社,2015),第 3 冊,頁 175。

[4]申維瀚,《海游錄》,收入《朝鮮通信使文獻選編》,第3冊,頁296。

[5]這段對話出自金綺秀,《日東記遊》,收入《韓國史料叢書》,第9輯(首爾:國史編纂委員會,1971),頁47。

[6]金綺秀,《日東記遊》,頁50。

[7]謝東漢、吳餘德,《徘徊在兩個祖國》(臺北,2016),上冊,頁138-139。

[8]謝東漢、吳餘德,《徘徊在兩個祖國》,上冊,頁140。

[9]這些時間與地點的細節整理自:林淑慧,〈醫學訪查的記憶:日治時期杜聰明歐美之旅的敘事策略〉,《臺灣文學研究學報》,第21期(臺南,2015),頁1-38。