失控的汽車:一九四○年法國陷落

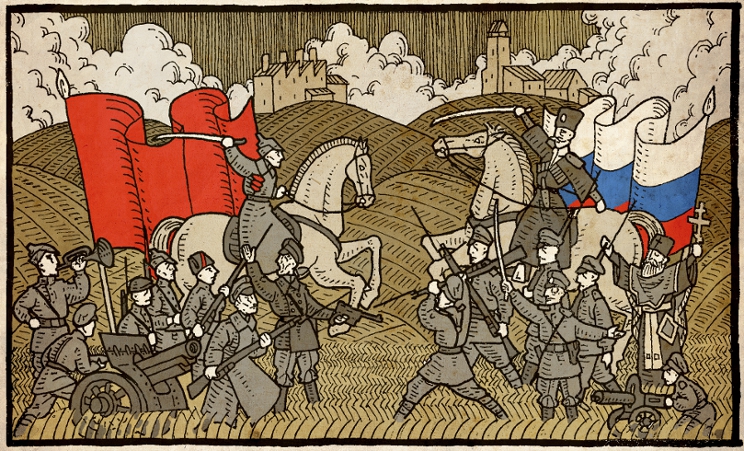

一九四○年六月的法國是特別的。

那年夏天,陽光燦爛、萬里無雲、冷熱適中,堪稱一次世界大戰以來最美好的季節。也正是在那年夏天,法國陷落,法國人自己終結了長達七十年的自由民主。

六月四日,當最後一批英國遠征軍離開敦克爾克,法蘭西第三共和國正式進入了亡國的倒數計時:它最精銳的部隊已被摧毀,僅存的盟友逃回海上,而進擊的德軍則已兵臨城下。雪上加霜的是,野心勃勃的義大利獨裁者墨索里尼更在此時對英法宣戰,粉碎了法國透過義大利居中調停的最後希望。

納粹鐵蹄步步進逼,法國政府連夜出逃;百萬難民流離失所,巴黎街頭人去樓空。

海峽彼端,英國首相邱吉爾正在國會發表演說,呼籲全民抗戰到底,並聲稱這是不列顛「最光輝的時刻」;但對海峽此端的法國總理保羅.雷諾(Paul Reynaud)來說,法蘭西最黑暗的時刻才正要開始。

六月十二日,甫逃出巴黎的法國政要,陸續聚集在巴黎以南圖爾市的一座城堡,參加影響法國命運的會議。在會議中,法國陸軍的最高指揮官魏剛將軍(Maxime Weygand)沉重地宣布:法國已經戰敗,眼下只有停戰求和一途。

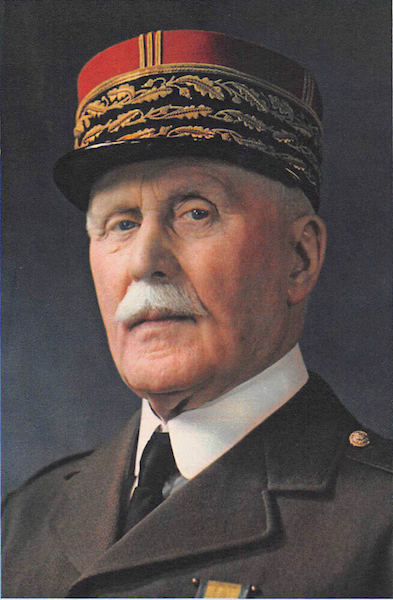

(Source: wikipedia)

這個消息震驚了內閣官員。這不是政府第一次遷離巴黎,上一次大戰中法國也曾遷都他處。真正讓他們震驚的,是陸軍高層放棄抵抗的態度,這是前次大戰中不曾有過的。

雷諾反對停戰。長期對抗姑息主義的他,反對向希特勒無止盡的野心低頭。「希特勒就像成吉思汗!」身形矮小、體格壯碩的雷諾如此比喻道。他主張將政府與軍隊撤至北非殖民地,繼續抗戰。

魏剛對雷諾的提案嗤之以鼻。他認為流亡海外會讓軍隊名譽蒙羞,政府官員應該留下來承擔戰敗責任,而他也絕不會接受政府撤往北非繼續抵抗的命令。

失敗主義很快蔓延,雷諾只得求助於德高望重的貝當元帥(Philippe Pétain)。在不到一個月之前,雷諾才剛任命這位八十三歲的老將軍出任法國的副總理,期望這位在上次大戰中挽救法國低迷士氣的國民英雄,能夠再次鼓舞國人士氣。

然而雷諾錯了。這位備受國民崇敬的一戰英雄,並未在此關鍵時刻站在雷諾這邊,反而支持魏剛將軍的停戰提案。貝當宣示自己絕不離開法國本土,更宣稱那些逃走的政客將喪失領導法國的資格。

貝當元帥的介入,讓輿論風向完全倒向停戰。除了內政部長曼德爾(Georges Mandel)與雷諾破格提拔的國防部次長戴高樂等少數人外,多數閣員傾向支持兩位資深將領的判斷。面對主和聲浪的高漲,雷諾不得不辭去總理一職,倉皇帶著情婦逃往北非。

雷諾沒能抵達他的目的地。他駕駛的雷諾汽車突然偏離道路,失控撞上路邊的梧桐樹。情婦當場死亡,而負傷的雷諾則在醫院中被貝當元帥的新政府逮捕。「我失去了國家、失去了榮譽、失去了愛人。」這位悲慘的總理難過地說道。

沒有人知道為什麼雷諾的汽車會突然偏離道路。唯一可以確定的是,法蘭西第三共和的國運就像這臺偏離正軌的汽車一樣,一去不復返了。

貝當領導的新政府很快就與希特勒簽署了停戰協議,並在國會議員的「選舉」之下,被賦予了至高無上的權力。新政府定都在維琪(Vichy)—法國南部一座以溫泉出名的小鎮,並立刻廢除了國民議會與第三共和國憲法,擁抱威權獨裁。

手握大權的貝當,著手推動國家革命(Révolution nationale)來重建法國,更將法國的國家格言從「自由、平等、博愛」換成了「勞動、家庭與祖國」(Travail, Famille, Patrie)。維琪法國(Régime de Vichy)於焉誕生,第三共和則走入了歷史。

(source: wikipedia)

民主在退潮:是誰謀殺了第三共和?

二十世紀是個極端的年代,政治制度與意識形態的衝突以最激烈的方式在國與國之間上演。面對納粹德國和共產蘇聯等極權主義代表的挑戰,根基不穩的自由民主制度遭到重大挫敗。而在二十世紀上半葉、遭到極權主義挑戰的國度中,在一九四○年自願放棄七十年民主歷史的法蘭西第三共和國,特別值得二十一世紀的我們研究。

隨著蘇聯的解體與東歐國家的民主化,我們的世界經歷了一段短暫的樂觀時期,民主制彷彿定於一尊,難以撼動。論者如法蘭西斯.福山等人甚至大膽預言,西方的自由民主制度將是人類社會的演化終點。

那個樂觀的年代畢竟沒有持續很久。二十一世紀也不過才走到第二個十年,我們已開始聽到各式各樣的質疑。一度看似能夠突破民族國家藩籬的歐洲聯盟,如今看來處處皆是分裂的牆角,更不用說極右派在歐洲的得票率正年年增長;川普在美國一連串具有爭議的舉措,猶如在自詡世界民主領頭羊的美國自由派頭上敲了一記悶棍;而在世界的其他地方,則似乎有愈來愈多的國家意欲仿效所謂的「中國模式」或「俄羅斯模式」。

「民主在退潮」的言論一時甚囂塵上。

我們的世界正在遠離一九四○,但我們的世界彷彿也愈來愈像一九四○。

歷史不會重演,但有時會驚人的相似。無論我們是否正在重返極端的年代,有一件事情倒是確定的:我們正在失去對既有民主體制的信心,就像一九四○年的法國人一樣。

在這樣的背景之下,回頭檢視七十年前的法國人,為什麼選擇揚棄自身的民主制度,或許就不再是一個那麼遙遠與抽象的課題。

那麼,一九四○年的法國人為何放棄了民主?

軍事潰敗是最顯而易見的原因。民主的法國在短短六週之內敗給了獨裁的德國,無疑會讓法國人對自身的制度產生懷疑。

然而,軍事上的失利無法完全解釋法國的選擇。法國並不是歐洲唯一受到納粹軍事入侵的民主國家。一九四○年陷落的不只有法國,還有丹麥、挪威、盧森堡、荷蘭與比利時。但法國卻是這些國家中,唯一在戰敗後「自願」放棄自由民主與既有憲政體制的國家,也是除了丹麥以外,唯一民選政府沒有流亡海外繼續抵抗的國家。而與丹麥不同的是,法國政府甚至沒有試圖在德國占領下維持民主制度,反而迫不及待地宣布民主共和的死刑。

用美國駐法記者威廉.夏伊勒的話來形容,就是第三共和在戰敗後「切腹自殺」了。當民主遭難時,法國在第一時間的反應並不是起身捍衛,而是將過往的民主共和視為戰敗的元凶。就像日後擔任維琪法國副總理的右派政治家拉瓦爾(Pierre Laval)在鼓吹國民議會將大權授予給貝當時說的:「導致這場大災難的制度不能再保持不變了。」

表面上來看,法國的選擇是務實與理性計算的結果。

貝當掌權前夕,絕望的邱吉爾曾突發奇想,提案英法共組政治上的統一聯盟,試圖讓法國有理由繼續抵抗。對此貝當只是冷冷地評論:「法國為什麼要與一具屍體瞎攪和?」對貝當來說,納粹德國已經征服歐洲,英國的臣服也只是時間的問題。現實的風向已經變了,識時務者為俊傑,法國應該趁早服膺於這個新秩序之下。

然而,貝當與維琪法國的支持者們並非只是單純的投機主義者。法國之所以從民主走向獨裁,還有其理想與意識形態上的因素。

「法國已經受夠了。」最先主張停戰的魏剛將軍,在法國陷落前曾私底下表示:「由共濟會、資本主義與國際思潮所組成的政權與舊秩序,是導致我們落到這步田地的原因。」這位天主教出身的保守將軍多年來始終同情君主體制,並對「失序」的共和政體憂心忡忡。

當雷諾總理主張要遷都至北非繼續抗戰、並舉出同樣流亡海外的荷蘭為例時,魏剛嚴詞反駁,他認為法國第三共和「這種在短短七十年間就換了上百個政府的短命體制」無法和荷蘭的君主制相提並論。那些每隔幾年就會被人取代和遺忘的民選政客,根本無法代表國家。魏剛的回應頗具有代表性,除了暗示他個人鍾情於君主政體外,也明示了像他這樣的陸軍高層,對當時法國的民主共和制所持有的輕蔑看法。

法國需要一個新的秩序、一個智識與道德上的復興。

國民英雄貝當元帥在向法國人民宣布對德停戰消息時如此宣稱。也就是說,在貝當眼中,法蘭西第三共和不但失序,在智識與道德上也淪喪。為此,法蘭西必須矯正她過去的錯誤,才能重新恢復勞動、家庭與祖國的優良傳統價值。

就像貝當一樣,維琪法國的支持者將戰敗看作變革的契機,可以一口氣擺脫第三共和時期種種他們所不樂見的「民主亂象」:頻頻更迭的政府內閣、共產主義與社會主義所引發的罷工與社會動盪、政客與媒體的腐敗,以及人民對天主教信仰的不虔誠。

沒有人能夠比里昂的樞機主教熱利耶(Cardinal Pierre-Marie Gerlier)更能表現出這種將戰敗視作贖罪機會的看法。這位主教在法國陷落後坦白地表示:「如果戰勝了,我們或許永遠都會是自身錯誤的囚徒。」

一九四○年法國陷落,意外給了所有對過去法國民主體制抱持敵意或心灰意冷的人們一個難得的機會,而這個機會的產物就是維琪法國。極右派政客、法國大革命後被壓制的保皇黨人、保守派軍人、天主教會與各式各樣的投機分子們聯合起來,在第三共和最脆弱的時刻,給了它致命的一擊。

這些對第三共和民主政體的憤恨與不滿從何而來?是什麼導致這樣的不滿長成足以撼動共和的基石?又是什麼因素使得民主的捍衛者愈發噤聲?

羅馬不是一天造成的,維琪也不是。讓維琪法國得以在一九四○年萌芽的種子,也必然有片適合它生長的土壤。

為此,我們必須回頭追溯第三共和的歷史,重新檢視第三共和追求民主、以及最後自毀民主的歷史。我認為法國的經歷有助於讀者理解,民主國家在極端的年代可能面對的挑戰與困境,並在二十一世紀的關鍵年代裡重新思考,捍衛民主必須要付出的代價。

妥協的產物:第三共和的誕生與挑戰

法蘭西第三共和是妥協的產物。

在一八七○年的普法戰爭導致拿破崙三世的第二帝國垮臺後,法國國民議會的代表們並未立刻就擁抱共和政體。事實上,他們之中絕大多數都仍擁戴君主制度。然而,由於波旁王朝、奧爾良王朝與波拿巴王朝的支持者們,對於新王室人選始終僵持不下,共和制度才成了眾人眼中的折衷方案。在各黨派的妥協下,一個臨時性的共和政府就這麼組成了,這就是第三共和的濫觴。

第三共和國的首任總統梯也爾(Adolphe Thiers),在評論法國何以最終採納共和制度時,留下了一句名言:

共和制是最不分裂法國的政府形式。

這句話點出了第三共和的立國根本。

共和國奠基後所面臨的第一個挑戰,自然就是亟欲「復辟」的保皇黨人。

一八七五年,國民議會通過一連串形塑共和國憲法的法案。在這些法案的設計下,法蘭西第三共和將由代表國家的總統治理,國會採上下兩院的議會制度,總理則是議會的領袖。但這個設計很快就面臨挑戰。

兩年後,保皇派的軍人總統麥克馬洪(Patrice de MacMahon)解散國會,試圖透過重新選舉來讓同為君主派的總理上位。沒想到此舉弄巧成拙,麥克馬洪除了被控顛覆憲政體制的罪名外,還輸掉了大選。經過此次危機,共和派嚴格限制總統的權力,總統就此虛位化。法國也因此奠定了實行了近七十年之久的議會共和制度。

隨著體制的確立與保皇黨人內部的路線分裂,作為妥協方案的共和制度愈發成為法國內部的共識。除了部分重視穩定的保守派外,自十八、十九世紀興起的中產階級,也成為了共和制度的主要支持者。而那些亟欲復辟的保皇派貴族與軍人,則成了共和制度的潛在顛覆者,一有機會便會嘗試「撥亂反正」。

第三共和的第二個危機是布朗熱事件。一八八六年,喬治.布朗熱將軍(Georges Ernest Boulanger)在共和派的支持下,出任法國軍事部長並主導軍事改革。

共和派的本意是透過布朗熱將軍來去除軍中的保皇派勢力。但是他們很快就發現,布朗熱將軍實在太受歡迎:不只是右派軍人與保守政治家支持他,就連巴黎的勞工階級都成了將軍的擁護者,希望他能一掃先前普法戰爭的陰霾。不少布朗熱的支持者甚至鼓吹將軍發動政變,帶領法國改頭換面。

布朗熱的權勢愈大,共和派就愈擔心。拿破崙叔姪與麥克馬洪殷鑑不遠,而布朗熱似乎就是下一個軍事獨裁者。或許對共和派來說幸運的是,布朗熱本人並沒有發動政變的打算,反而試圖透過選舉來與共和派一較長短。選舉失利的他,隨即遭到共和派的清算而失勢,最終流亡海外。

布朗熱事件加深了法國文人領袖與軍事領袖之間的隔閡,而雙方的歧見很快地又在幾年後的德雷弗事件再次爆發。這回挑戰共和體制的,除了傾向保皇派的軍方外,還多了勢力龐大的天主教會。

一八九四年,一名叫做阿佛列.德雷弗(Alfred Dreyfus)的猶太裔陸軍上尉遭到逮捕,並被指控洩漏軍事機密給德國。這件事很快就引爆法國上下的敏感神經。國族主義的同仇敵愾,配上當時因天主教信仰而普遍瀰漫的反猶風氣,法國社會一時群情激憤;新聞媒體在背後推波助瀾,製造各種聳動的故事;自覺聲譽受損的軍方只想息事寧人以掩蓋內部醜聞。德雷弗因此在罪證不足的狀況下,被以叛國罪判處終身監禁。

後來在德雷弗的家人與共和派領袖的多年奔走下,案情終於露出一線曙光:洩密者另有其人,德雷弗只是軍方高層為了掩蓋自身醜聞而找的替罪羔羊。

德雷弗事件最終演變成一場延續多年的政治風暴,並深深撕裂了法國社會。一方是堅稱德雷弗才是犯人的軍方保守派、反猶的極右派政客與天主教會人士,另一方則是打著平反冤屈大旗的激進共和派,雙方各執一詞、僵持不下。

重新審理此案的結果是無可奈何地妥協。德雷弗仍被判有罪,但可以得到法國總統的赦免。雖然多年後此案終得以平反並還給德雷弗一個清白,但仍舊在法國社會留下了一道難以癒合的傷口。即便事隔五十餘年,當保守派終於藉由維琪法國之手推翻第三共和,他們的其中一個舉措,便是清算當年德雷弗案件的支持者與他們的後代。因德雷弗事件而創立的法國人權聯盟被維琪政府勒令關閉,許多在當年捍衛德雷弗清白的運動領袖,更慘遭極右派分子暗殺。

維琪法國的極右派政治家馬努拉(Charles Maurras)更在戰後受審時心有不甘地宣稱:「這是德雷弗的復仇!」

德雷弗案件後,共和派更加不信任軍方和天主教會,顏面掃地的軍方和天主教會則心懷怨懟,日漸對共和政府離心離德。當然,這樣的不滿尚未直接轉變成激烈的反共和行動,而它造成的影響也不應該被過度誇大。

回頭檢視第三共和草創期的歷史,我們可以發現,每次的危機都讓共和國的體制更形鞏固。當然,這並不表示共和制從此高枕無憂,因為每一次的危機,也都是在揭開社會的瘡疤、侵蝕相互妥協的共識,也考驗這個「最不分裂法國的政府形式」。

第三共和是妥協的產物。而到十九世紀結束前為止,儘管在施行上遭遇諸多的挑戰,共和體制仍是這個時候法國人普遍能夠接受的最大公約數。

一直到極端的年代來臨為止。

.png)

一本透過歷史了解世界局勢的書:12件關鍵年代的關鍵事件。

在這個紛亂吵擾、光怪陸離的時代,新聞幾乎以分秒為單位更新,電視頻道似乎就快要不夠看,網路又闢出多重戰場,世界在每個人的點指間鋪展,國內外政治、經濟、社會動態成百成千從我們眼前溜過,每個瞬間都在創造歷史,而歷史,是連結過去、現在與未來的力量。美國歷史學家提摩希.史奈德就在《暴政》一書中如此評價歷史:「歷史不會重複,但它為我們燃起提點的明光。」