土地徵收有六大要件:法律形式規定、促進公共利益、必要性、比例性、最後不得已手段及完全補償 [1],執行土地徵收前,必須符合這六項要件,缺一不可。「徵收六要件」最重要的精神就是要約束公權力,不讓政府隨意進行浮濫徵收。

事實上,當政府財政出現嚴重赤字時,政府其實應該以加稅而不是以徵收土地的方式來彌補財政的空缺,但是因為現階段人民不喜愛加稅,政治人士擔心加稅會影響他們的選票,所以不以提高稅賦的方式擴充財務,地方政府則更是以侵害基本人權的「土地徵收」來解決問題。土地徵收一共有六大要件:

一、法律形式規定

「法律形式規定」的學術名詞是「法律保留原則」。土地徵收一定要有法律明文規定,符合規定才能啟動徵收。但目前法律的規定相當模糊、抽象,尤其是對「區段徵收」的規範幾乎無所不包,有待未來修法。

二、促進公共利益

公共利益是抽象的詞彙,是法律不確定的概念,它的內容必須透過正當的法律程序,由大家共同來定義與形塑,並且其內容也會隨著時間而有所轉變。例如,縣市政府常用蓋學校的名義徵收土地,蓋學校屬於公共利益,問題在於真的有蓋學校的需要嗎?現在又是少子化年代,校地的需求不增反減,因此近年也湧現收回土地的爭議。[2]

例如臺北市和平國小興建案,2015年時被臺北市長柯文哲否決了,然而此案早在 1973 年就已規劃。這也是都市計劃沒有通盤檢討的結果。[3]

三、必要性

土地徵收必須嚴謹評估是否有必要徵收──所欲興辦的事業是否確實需要,所需要的土地為多少等,都必須經過非常嚴謹的評估。

以苗栗大埔案為例,劉政鴻縣長執意進行徵收的理由,乃是因為「群創光電」需要土地,也提出了「投資意向書」。如今土地徵收了,「群創光電」卻沒有進去設廠或興辦原本承諾的事業,這表示當初的興辦事業根本是虛假的。

四、比例原則

《行政程序法》第七條第二項規定:「有多種同樣能達成目的之方法時,應選擇對人民權益損害最少者。」[4] 如果真的要徵收土地,也必須盡量降低對人民利益的損害,而不是隨手框出土地的範圍,想要多大就多大。

例如南鐵地下化就是一個例子,倘若有不徵收或減少徵收也能夠達成鐵路地下化的選項時,政府就不應該隨意啟動東移的土地徵收。

五、最後迫不得已手段

民主憲政國家都把徵收視為最後迫不得已手段,所以「土地徵收」的案子相當少,因而我們說「土地徵收」是尚方寶劍、屠龍寶刀,不能輕易出鞘。臺灣卻「把寶刀拿來當菜刀」,這是不對的,不符合「最後迫不得已手段」的要件。

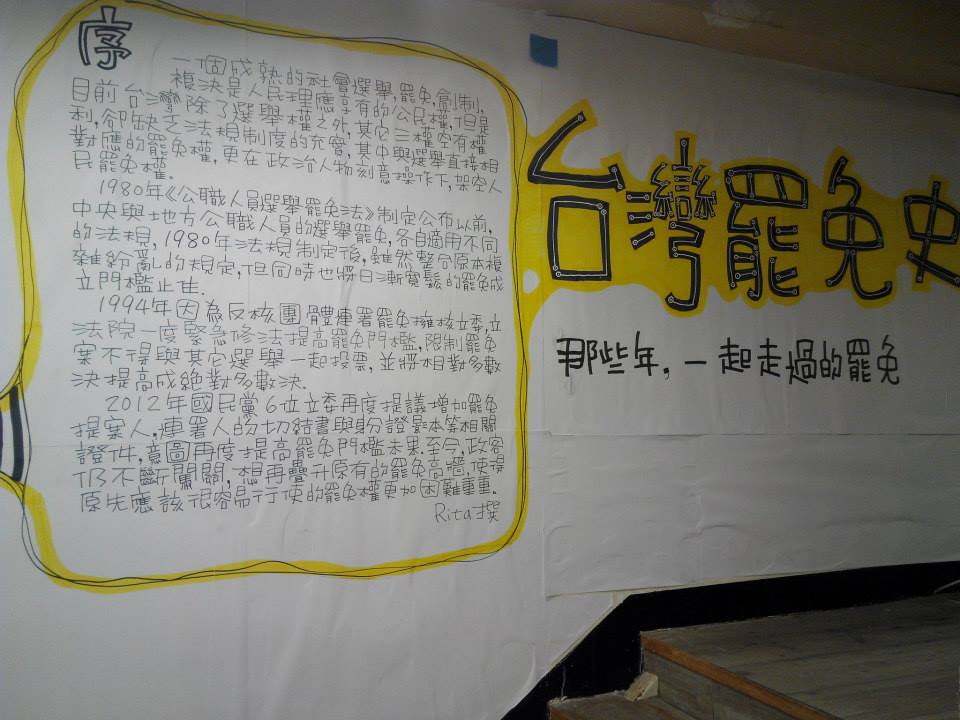

臺灣的「土地徵收」如此浮濫,與過往的威權獨裁統治及土地改革歷史息息相關,是政府從 1953 年「耕者有其田」沿襲至今的惡例。解嚴之後,地方政府因為需要彌補財政缺口及滿足地方派系土地投機炒作的需要,「土地徵收」的操作更是變本加厲。

六、完全補償

在前述五個要件都符合的情況下,最後才會進入「完全補償」的階段。而我國「土地徵收」目前的補償金額,雖然法律規定是以「市價」為準,但是,這個「市價」卻又由地方政府的地價評議委員會完全操控,也就是說,「市價」是由市政府所決定的市價,而不是一般買賣交易市場的市價。

因此現行的作法,大概是以公告現值為依據,加四成予以補償,這和真正的市價有一大段差距,屬於「相對補償」,而不是「完全補償」。

「區段徵收」最重要的核心,是土地使用項目的變更,對於想炒作土地的人來說當然很樂意,但務農者未必歡迎。也會有不想繼續務農的地主,願意退讓部分權益,趁「區段徵收」的機會,讓農地變成住宅用地或商業區。

但不管是「一般徵收」或「區段徵收」,都有人贊成、有人反對,關鍵還是要回到徵收的六個要件。可是政府時常只符合了「法律形式規定」這一項,就開始徵收,之後就直接跳到第六項的補償,也就是只談第一項和第六項,幾乎完全忽略了第二項至第五項。正確的做法是,符合全部六項徵收要件之後才可進行徵收。

地方政府的兩大財源:區段徵收、市地重劃

「一般徵收」與「區段徵收」都被歸類在「土地徵收」的大項底下。「一般徵收」只能領錢,也就是現金補償,如南鐵地下化案;「區段徵收」則可以選擇領土地或領錢,如苗栗大埔案。

臺灣的「區段徵收」是徵收農地,將農地變更為建地或住宅區、商業區,再依徵收當時的土地總價,換算等值的土地領回,稱做「抵價地」。(表1)舉例來說,如果農地當初的徵收價格是一坪十萬,徵收一百坪,總徵收金額為一千萬,土地變更為商業區後,一坪土地價值一百萬,地主就只能領回十坪土地。

最大的問題在於:原有農地價格以及開發後的建地價格,兩邊的價格都是政府在決定,其中的「眉角」就是,政府左手把農地價格拉低、右手把建地價格拉高,兩邊都是政府的操作,而且開發的費用也往往會有灌水的現象。

表1區段徵收與市地重劃

|

土地變更方式 |

類別 |

取得者 |

|

區段徵收 |

抵價地 |

人民 |

|

配餘地 |

政府 |

|

|

市地重劃 |

抵費地 |

政府 |

透過「區段徵收」,政府可拿到約徵收總面積三分之一的土地,稱做「配餘地」――政府標售時使用的法律名稱是「可建築用地」,而民間不動產或仲介則俗稱「配餘地」。「市地重劃」需民間自費,若民間不出錢,由政府來幫忙辦理重劃,那重劃的費用就用部分土地抵給政府。抵給政府的土地稱為「抵費地」,未來政府再將「抵費地」進行標售,回收成本。

透過「區段徵收」和「市地重劃」,地方政府取得「配餘地」與「抵費地」並標售,所獲得的土地收益,是地方政府最重要的兩項財源,俗稱為「地政的兩大手段」。桃園、新竹、苗栗等縣市政府就是一直運用「區段徵收」來賺錢。臺中七期重劃區光是標售「抵費地」,讓臺中市政府賺了三百億,只是地方政府的財政缺口實在太大,還是補不起來。但在雲林這種農業縣市,這招就不管用了。

「區段徵收」的本質:地方政府以「合作開發」之名行徵收之實

我原本對「區段徵收」並不十分了解,後來因為介入大埔案而深入探討「區段徵收」,才赫然發現「區段徵收」本身的定義很有問題。早期《土地法》就有「區段徵收」這個名詞,但沒有定義,只寫著「全區徵收,規劃開發」。

直到 1986 年修改《平均地權條例》,才在修正前言的解釋欄中對「區段徵收」進行定義:「政府強制民間一定要參與的土地合作開發事業。」

雖然條文這麼寫,但政府徵收時卻只強調後面那句「土地合作開發事業」,讓徵收看起來像是民間的「合建」,一方出地、另一方出資金和技術,事成後再依比例分配,卻不談前面那句「強制參加」。

「合作開發事業」應該是可以談條件,直到雙方合意接受,「區段徵收」則沒得談。政府「強制」人民參加,又宣稱是「合作」開發事業,實在是很矛盾。

「強制」是一隻藏在背後的手,「合作開發事業」則是擺在前面虛假的幌子。美其名是「共享開發利益」,但它的本質其實是「徵收」;既然本質是「徵收」,就必須符合前述的「徵收六大要件」。但政府卻強調這是「土地合作開發事業」,與「徵收」不同,所以不需符合徵收要件,這是最關鍵的事情。

政府內部有一批人長期與建商財團同聲應和,希望將「區段徵收」從《土地徵收條例》中移除,單獨另訂法則,他們認為「區段徵收」不是「徵收」,是合作開發事業。但是,我們的觀點是,「區段徵收」的本質還是「徵收」,目前也仍然制訂在《土地徵收條例》裡。我認為應該廢止「區段徵收」,而不是獨立出來成為另一個法,既然它的本質是「徵收」,何必遮遮掩掩地騙人?

1999 年 2 月制訂的《土地徵收條例》,把本來散布在《土地法》及《平均地權條例》中的土地徵收條文整理集中,但並未修改內容。《土地徵收條例》第三條為「一般徵收」、第四條為「區段徵收」,其條文內容非常恐怖,幾乎無所不包:

一、新設都市地區之全部或一部,實施開發建設者。二、舊都市地區為公共安全、衛生、交通之需要或促進土地之合理使用實施更新者。三、都市土地之農業區、保護區變更為建築用地或工業區變更為住宅區、商業區者。四、非都市土地實施開發建設者。五、農村社區為加強公共設施、改善公共衛生之需要或配合農業發展之規劃實施更新者。

根據條文內容,臺灣幾乎每個地方都可以被「區段徵收」。

不合時宜的「區段徵收」

我們從歐洲學來的「區段徵收」,是十九世紀的制度,只有短暫在德、法、日等國實施。《土地法》在 1930 年制訂,當時是因為山東膠州灣曾是德國租借地,而引進了「區段徵收」等名詞,但「區段徵收」卻從未在中國實施。

歐洲在二十世紀上半葉廢除「區段徵收」,主要理由是因為有「一般徵收」,便不需另訂「區段徵收」。但臺灣政府覺得「區段徵收」很好用,所以到了二十一世紀的今天,還在使用十九世紀的舊制度,說起來令人慚愧。

臺灣有很多法令都不符合民主憲政,雖然解嚴了,解除黨禁、報禁,出國也變得容易,好像比以前自由、民主,但這都是「小確幸」,與人民權利福祉相關的重要法令卻沒有多少改變。公務員也不認為自己有錯,因為他們都是依法行政。

倘若民進黨官員沒有警覺到這一點,就會變得和國民黨一樣。令我感到安慰的是,我的一些學生在南部縣市當主管,他們知道條文有問題,已經盡量不去動用「土地徵收」。行政官員也知道法律有問題,但因為上層的壓力,只好硬著頭皮做,變成了名符其實的劊子手。欲防止這種現象,就應該趕快修改法律。

浮濫徵收遍布全臺

「都市更新」的案例:士林文林苑

「都市更新」的問題很大,我們現在做的根本不是「都市更新」。例如士林文林苑的基地面積都很小,怎能說是「都市更新」?充其量只能稱為「住宅改建」。

一般來說,「都市更新」的土地面積比較大,而且適用在需要更新的老舊地區,例如萬華、大稻埕。現在的「都市更新」,卻專挑交通便利、地價高的地方,例如敦南誠品,那棟房子明明還很新、很強壯,需要「都市更新」的原因是為了改建的利益,要容積、要蓋高樓層賺錢,事實上只能算是「建築物更新」。

臺灣的「都市更新」和「都市計畫」是脫節的。一般而言,發動「都市更新」之前要先有「都市更新計畫」,劃定需要「都市更新」的區域,但臺灣卻不這麼做。

臺灣大概有九成以上的「都市更新」都是依照《都市更新條例》第十一條 [5],由建商自行劃定更新單元,而建商本身卻也是「都市更新」實施者。

都更的區域與更新單元都是由建商自己去找、自己劃更新區域,所以「都市更新」的區域大都選在地點好、交通便利、地價高的地區。很少「都市更新」的案子選在萬華區或大同區,這與協助老舊社區的觀念是脫節的。

雖然士林文林苑是「都市更新」,但本質是「徵收」,徵收的過程並不符合前述的徵收要件,而且侵害了人民財產權、生存權及人性尊嚴。自從文林苑事件之後,就沒人敢碰「都市更新」了,因為現在要做「都市更新」,往往需要全部的人都同意。

大法官〈七〇九號解釋文〉說《都市更新條例》中有三個條文違憲,《都市更新條例》的修法已經進行三年,早就應該完成,但因為牽一髮動全局,所以一直修不出來。

2016 年初,就有很多建商藉著臺南地震,要求儘快辦理都更。甚至《蘋果日報》新春第一篇社論就是談都更,文中把反對者罵得很難聽,說罵他們是釘子戶、毒瘤,整篇社論的遣詞用字非常惡毒,立場偏頗。

事實上,我們不是反對都更,而是要有完善的法律制度做為基礎。現在立法院還在修法,怎麼就急著給人戴上「反對者」的帽子?建商本來就是報紙最大的廣告商,他們先製造論述、施壓,政府被逼著配合,人民也沒得選擇。以下為該社論部分內容:

居民的自私與貪婪則是另一主因。反正不見棺材不流淚,有些釘子戶老想以反對都更來脅迫建商撈一筆,或抵死不支持都更為手段,得到比別人多的利益。這些人是都市更新的毒瘤,是一旦大地震造成大量傷亡的兇手。

可悲的是,大地震壓死的人當中也會有自私的釘子戶;而且那時沒死的釘子戶會無恥地罵政府沒有解決老舊公寓的問題,忘了自己才是大家的禍源 [6]。

「區段徵收」的案例:苗栗大埔張藥房

苗栗大埔是「區段徵收」的案例。

位於苗栗大埔公義路與仁愛路交角的「張藥房」,過去因為公義路的拓寬就已經被徵收過二次,土地和房屋像切豆腐一樣的一次次被割去,土地面積也從原先的二十幾坪徵收至最後的六坪,「張藥房」就座落在這僅存的六坪土地之上。這一次又因竹南科學園區周遭農地的炒作開發,政府狠心動用都市計畫及區段徵收手段,連這最後的六坪也不得保留。難怪地方人士感嘆道:公義路既沒公義,仁愛路也沒仁愛!

張森文自認做為一位父親,護家是他的責任,常常因為無法保護妻子兒女及「張藥房」而深切自責。但是對方的力量實在太大了,從里長、鄰居、地方派系到苗栗縣府屢屢撂下狠話,加上縣長劉政鴻動用公權力,警察和便衣不時出現在「張藥房」周遭,讓張森文承受非常大的壓力,原本健康的身心慢慢出現病徵。發病時,時常杯弓蛇影、疑神疑鬼。

在潘建志醫師的協助下,農陣的年輕朋友陪他到臺北新光醫院就醫。在拆屋的前幾天,張森文因為擔心來協助的老師和學生可能會受傷,情況更加惡化,不得不連夜送他北上住院醫治。張森文的家,就在他住院的時候被拆了。我到醫院看他時,只見他整個人捲縮在病床上,兩眼無神,反應相當遲緩。

後來他病情逐漸好轉,出院後我開車送他回家。之後沒多久他就過世了 [7]。張森文先是失蹤,知道他的屍體已被發現時,我馬上開車南下,進屋後看到他七孔流血,血流不止,實在讓人非常非常難過。

張森文本來就很膽小,劉政鴻又把他欺負到生病,所以他生前很怕劉政鴻。當劉政鴻要來祭拜張森文時,他太太非常反對。

我們在門口向劉政鴻轉達:「家屬不歡迎,縣長請回。」竹南分局副分局長為首的警察竟排成隊形開始往前頂,一邊把我們頂向旁邊,嘴裡還一邊喊:「要理性」,不理性的明明是警察和劉政鴻!後來詹順貴律師叫家屬把鐵門拉下來,拉下之後,劉政鴻知道不可能進去,這才離開。

不久後,大埔案朱阿嬤的兒子朱炳坤,在幫林淑芬委員站臺時突然倒下,當時以為他只是昏倒,沒想到竟然就過世了。

參加反徵收運動後,我已經寫了三篇哀悼文。第一篇是灣寶洪箱姊的先生張木村 [8],第二篇是哀悼張森文,第三篇就是朱炳坤。參與這些活動真的讓人非常受傷,我總是提心吊膽,不知道什麼時候要寫下一篇哀悼文。「反台南鐵路東移自救會」很多朋友身體都不好,我認識的長輩就已經走了兩位,很多人現在也都患有重度憂鬱症。

政府並不知道,雖然這些人看起來活蹦亂跳,其實都受傷很重,而且都是心理的傷,並不只是金錢上的損失而已。在我和他們長期的接觸中,可以看到他們的轉變有多大。土地被徵收的人,心理都患了重大疾病,可惜沒有人研究土地被徵收者或即將被徵收者,內心所受到壓力,以及因此引起的疾病,有一些人甚至罹患癌症,這絕對和壓力有關。

土地被徵收者都是一群非常弱勢的人,政府不提供協助,反而傷害他們。美國在這方面的研究很多,有一個專門名詞叫做「譴責犧牲者」(blaming the victim)。在Blaming the victim這本心理學的著作中認為 [9],犧牲者已經是弱勢,已經被社會犧牲了,但當他們起來反抗時,政府又進一步傷害他們,我看到的幾個案例也給我這樣的感覺。

其實被選定徵收的地方,都是地點很好的地方。苗栗大埔、灣寶、竹東芎林二重埔的土地徵收,都在高速公路附近,開發價值特別高。這就是土地徵收的最大問題,徵收目的不是為了公共利益,而是要攫取土地使用變更後所創造的利益。

然而,每個人對土地價值的認知不同,並不是所有人都將土地視為「金錢」,土地也不全部等於金錢,期待臺灣對於土地價值的理解,能更寬廣、更豐富、更多元。

[1] 徐世榮,〈請立即終止臺南鐵路地下化東移土地徵收案〉,發表於《臺南鐵路地下化工程技術論壇》, 2013 年 2 月 5 日。

[2] 張家樂、賴香珊、徐如宜、修瑞瑩,〈少子化新校緩建引爆討回校地潮〉,《聯合報》, 2015/02/02 。

[3] 鄭閔聲,〈新聞事件4:拿國小地蓋籃球館球館竟比校舍大〉,《今周刊》 945 , 2015/01/29 。

[4]《行政程序法》第 7 條:「行政行為,應依下列原則為之:一、採取之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法時,應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」( 1999 年 2 月 3 日頒佈)

[5]《都市更新條例》第 11 條:未經劃定應實施更新之地區,土地及合法建築物所有權人為促進其土地再開發利用或改善居住環境,得依主管機關所定更新單元劃定基準,自行劃定更新單元,依前條規定,申請實施該地區之都市更新事業。

[6]「蘋論:都更刻不容緩」,《蘋果日報》,2016/02/15。

[7]「大埔張藥房離家失聯遺體已尋獲」,《蘋果日報》, 2013/09/18 。

[8]〈台灣新農民的典範—敬悼張木村大哥〉,《土地關懷》部落格, 2013/01/25 。

[9] William Ryan, Blaming the victim. New York: Vintage Books, 1976.

手無寸鐵的人民,

能靠什麼來抵抗?

本書呈現徐世榮教授多年研究和參與運動的心得,

唯一完整闡述臺灣土地政策的震撼力作。