近來香港通識科實行現況

今年暑假開始,香港通識科課本將紛紛改頭換面。據《立場新聞》報導,香港教育局去年 9 月起設置了名為諮詢實則審查的制度,呼籲出版社刪去法治精神、公民抗命、本土意識等敏感資訊,企圖重新召喚愛國教育的幽魂。一些愛國報紙更聲稱,通識教育原為美國主使的陰謀,藉以荼毒青年、反中亂港。

事實上,若追根溯源,香港的通識學制的確是參考美國學制。在太平洋彼岸的美國,除了大學常設通識課程外,博雅學院亦林立境內。

2009 年,通識科隨三三四學制[1]改革引入香港新高中課程,成績斐然。受其啟蒙的年輕人如何玩轉了香港,有目共睹。十年後,前行政長官董建華卻形容香港通識教育「完全失敗」,將動蕩時局歸咎於其任內推行的通識科,是導致年輕人「出問題」的主因。

追溯通識教育的古希臘祖先

香港人聽到通識教育,直接聯想到的大概是中學眾科中之一,或大專院校裡的選修學分,這自然是三三四學制改革的結果,所以讓不少人以為通識教育是晚近才出現的新事物。然而,其實通識教育的理念最早可追溯至古希臘,特別是古希臘的大哲學家亞里斯多德(Aristotélēs)。

在亞里斯多德的《政治學》(Politics)一書中,他提出教育的宗旨在於培養自由人兼好公民,自由人只為了成就自身幸福而學習,不應淪為他人的工具。同時,基於亞里斯多德認為個體幸福不離公共事務,遂主張教育應教導參與公共事務的能力。因此,亞里私多德不單重視求知,也強調學生必備議政的素養,例如修辭。

亞里斯多德的教育理論,可以說是糅合了親師柏拉圖(Plátōn)及蘇格拉底(Socrates)兩家的看法。為了杜絕雅典人假民主之名處死蘇格拉底的彌天大錯再度發生,柏拉圖這派人曾建立學院,務求訓練出一群可全心全意探索形而上真理的門生,還學術自由,並免於俗情世間的污染。而柏拉圖的理想國,亦是個由哲學家冠冕的貴族政體。

身為演說大師的蘇格拉底曾辦修辭學校,致力傳授辯論及寫狀文等實務技巧,也志在培養雅典人擔任公職所應匹配之品格。比起困在象牙塔裡玄思冥想,蘇格拉底深信足以折服群眾的滔滔雄辯才是真理之途。

玄思與雄辯的對立和共存

玄思與雄辯,原本是兩條不同的取徑,兩者分庭抗禮集,後來集大成於亞里士多德。但兩家的齟齬也許並未徹底消弭,正如教育學者金博爾(Bruce Kimball)於其名著《演說家及哲學家》(Orators and Philosophers: A History of the Idea of Liberal Education)所詳述,演說家與哲學家皆為通識教育的兩大支柱,但兩家的根本分歧也造就後世永不止竭的爭執。

哲學家的自由人教育必先遠離群眾,方可攀登上真理的孤峰;而演說家的好公民教育,則講究深入大千世界,通達人性,以便領導潮流。這兩家學說真能和平共存嗎?

兩套教育理念之所以誕生,一切該從雅典說起。

雅典素來被譽為民主搖籃,公民平等來決議政事,甚至輪流擔任政職,故雅典的公民教育實為應時勢所需。然而,雅典卻遠非真正的平等國度,因為公民全憑自由人組成,自由人人數僅佔城邦總人口不到二成,並不包含奴隸、移民、女人及小孩等。

正因為有奴隸及女人分擔了生計及家事,身為公民的自由人才得享閒暇,免於俗務,也因此亞里士多德才能主張教育的要務在於提倡高貴的消遣活動。由於公民皆自由,既入世又出世,兩個看似南轅北轍的教育理念方可和而不同,共冶一爐於雅典。

兩方理念上的分歧,導致出現不同的課程設計。柏拉圖重視抽象真理,故其學院門前刻下著名戒律:「不諳幾何學者,不得入內」,並聲稱該逐詩人出理想國。反觀,蘇格拉底的修辭學校尤重實務,並奉荷馬史詩及早期悲劇為教本,皆因其中蘊藏了討好群眾的成功法則。而兩家之所以匯流,除雅典的獨特政制使然外,也得力於兩家的共同敵人。

三分天下的教育世紀

按金博爾分析,公元前 450 至 350 年間,正值古希臘的「教育世紀」。除了基礎教育,愈來愈多人渴求進修,不同的學派如雨後春筍般冒出,不啻百家爭鳴的大時代。而其中的詭辯家、演說家及哲學家,可謂三分天下的顯學。

詭辯家是一群雲遊四方的智者,客席他鄉,開班授徒,憑經世之學賺取束脩,尤其擅長訴訟致勝之法。詭辯家生意興隆,望族子弟多投身門下,招來後起之秀大張撻伐,視之為頭號競爭對手。柏拉圖怪詭辯家只求巧舌,輕慢真理。蘇格拉底則怪詭辯家漠視品德及公義,愧作人師。

事實上,三家所授科目有不少重疊,詭辯家也教幾何與修辭,真正的分歧在理念。兩家詆毀詭辯一脈,雖未必公允,但也奠定了教育不離真善美的千古信條。

深造專業知識前的預備功夫

現今香港通識教育科譯自英文「Liberal studies」,其字根源自於中世紀拉丁文「Studia liberalia」,也就是博雅教育。

博雅教育是古希臘學制的延伸,因此柏拉圖及蘇格拉底兩家對於教育應該是雄辯或玄思的爭論,也呈現於課程中。但在希羅時期,亦即中世紀大學出現以前,課程並未嚴格劃一。

當時流行的教育理念叫「周全教育」(enkyklios paideia),可算是博雅教育的雛形。周全教育比較像今天的中學教育,是為自由人進修專業以前而設的預備教育,與中世紀大學的自由七藝有承先啟後的關係。

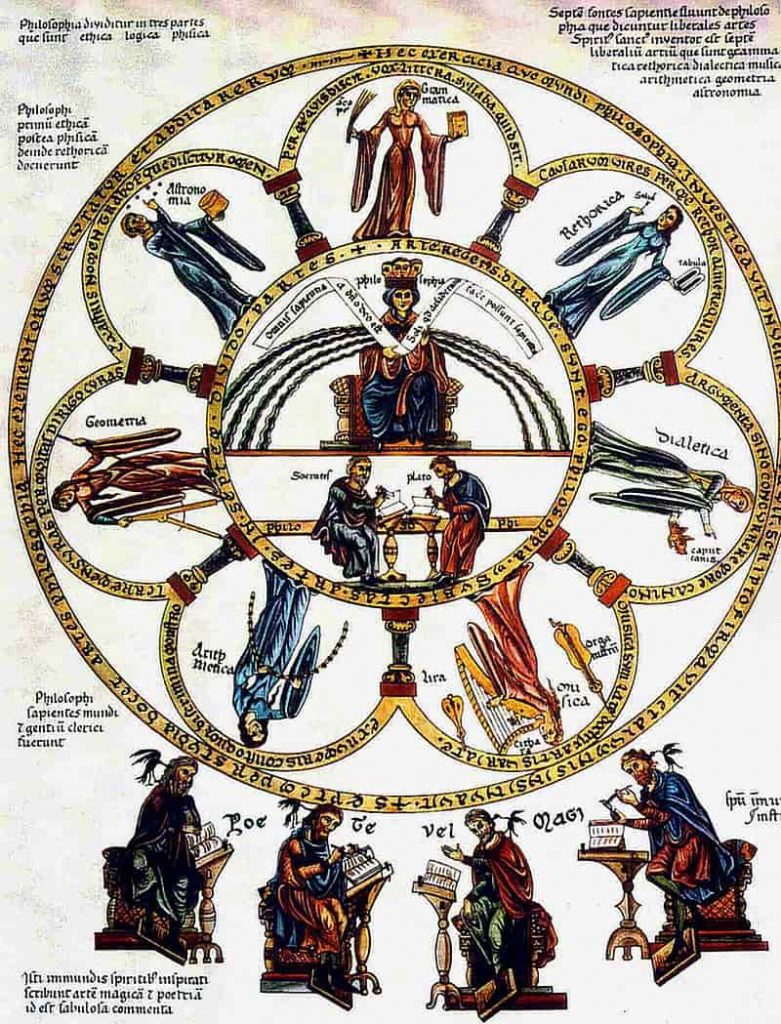

到了中世紀大學出現以後,博雅課程主要教授自由七藝。自由七藝包括了邏輯學、文法學、修辭學三學,及算術、幾何、音樂、天文等四術。七藝中的三學屬於蘇格拉底的演說家,而四術則屬於柏拉圖的哲學家。當時,在進修一切神學、法學或醫學前,都需要先修習自由七藝,自由七藝可以說是一切課程的的預備課程。

欲重振博雅教育的美國

「通識教育」一詞之流行,始於美國。歸根究柢,博雅教育本作自由人的教育,而古時的自由人屬於少數的管理階層,難免有貴族教育的色彩。美國殖民地時期建立的學院,仍沿襲歐洲中古學制,旨在培養神職兼公職人員。獨立戰爭後,現代民主漸見規模,傳統學制迎來教育的普及時代,不得不順勢而改革。

現代民主的一大訴求在於人人平等,普及教育遂成義務。教育一旦普及,學生之間的差異將更形顯著,如何使能力不均、志趣各殊的大眾在共同的制度下受惠,成了改革者必須面對的難題,亦啟發爾後一系列論爭。

教育自管治階層解放後,辦學潮流便愈加偏向職業訓練,畢竟大眾最先需要的還是維生。適逢工業興盛,舉國也正渴求富專業知識的人才。

1828 年發表的《耶魯報告》,可謂制衡這股實用潮流的中流砥柱。為重振博雅教育,《耶魯報告》申明學院的目標在「心靈的修養與裝備」(the discipline and the furniture of the mind)。修養,指擴闊其本領。裝備,指充實其知識。一主個人才華,一主集體智慧,唯有兼重並舉,方可成就周全的教育。

「通識教育」的誕生

為響應《耶魯報告》,鮑登學院(Bowdoin College)的帕卡德(Alpheus Packard)教授次年亦在期刊《北美評論》(North American Review)上發表文章,首次提出「通識教育」一語。當時他沒有特別的意思,只是想強調學生在投身專業以前,應先受過周全的教育,與傳統理念無異。不過此後這種說法不踁而走,愈來愈多人據一己偏好賦予新義,難怪有學者戲稱通識教育形同一間任意堆置雜物的空房。

芸芸諸說中,前哈佛大學校長科南特(James Conant)所著《自由社會中的通識教育》(General Education in a Free Society)的哈佛報告,或俗稱「紅皮書」,尤其值得重視。

《紅皮書》致力於為美國教育確立統一的理念,書中科南特枚舉了在美國先後流行的三大理念,即基督教、西方正典及現代民主,皆有可取之處。若能兼容並蓄,則既保守傳統,又與時並進,將有助於學生成就自由人的尊嚴及貫徹好公民的義務。

在《自由社會中的通識教育》的導論中,科南特開宗明義指出,通識教育的理念本身並無新意,其理念源自於博雅教育傳統。當時學界仍將博雅教育視為貴族教育的代名詞,因此使用「通識教育」而非「博雅教育」更能效免除階級上的偏見。

由此可見,科南特想做的是在美國推廣通識教育並普及大眾,背後的真正問題意識則是:民主立憲的美國需要怎樣的教育?

民主的兩難,在於一邊鼓勵個人的創意與競爭,卻又一邊汲汲維護集體的凝聚與平等,如何調和這兩股互相頡頏的力量,就成了通識教育的要務。

科南特認為如今大家都活在專業教育的時代,學生均倚靠專門知識來謀取生計。勞動與管理階層不再像古典時代的截然二分,人人都有平等參政的權利,故以往分屬兩系的課程必須共冶一爐。融會通識與專門,就是現代民主政體必須克服的難關。

自理論延伸至實務的改革浪潮

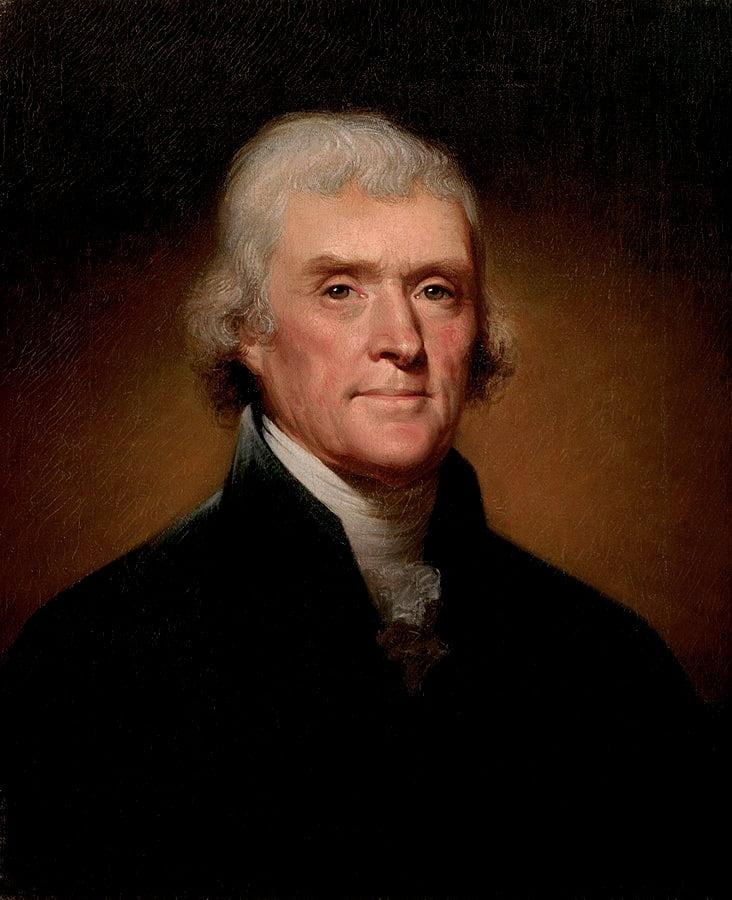

1819 年,美國前總統傑佛遜(Thomas Jefferson)創辦維吉尼亞大學(University of Virginia),首開高等院校改革課程的風氣。傑佛遜認為,真正使人自由的教育,不在強施統一的課程去模鑄學生,而是容讓學生各順其情去探索。

為使人盡其才,他在維吉尼亞大學增設現代語文及現代科學的教席,並開放選修,鼓勵學生專攻自己感興趣的學門。此後,其他院校陸續仿傚,傳統與現代課程雙軌並行漸成常態。選修制在哈佛大學前校長艾略特(Charles William Eliot)的任內達至盛極,學生幾乎全權設計自己的課程。

不出意外,這種自助餐般的學制持續招來保守派的詬病。課程愈開放,學生愈自由,意味教育的目標愈鬆散。不同學門各自為政,隨波逐流,令高等院校漸漸淪為學店。有鑒及此,芝加哥大學(University of Chicago)前校長赫欽斯(Robert Maynard Hutchins)銳意力挽狂瀾,大刀闊斧更新通識教育。

他的主張並非恢復舊制,而是想辦法在現代民主的框架下延續西方文明的命脈,即所謂「偉大的對話」。赫欽斯認為,西方文明整體就是一場偉大的對話,古往今來的賢人皆矢志進學並彼此交換心得。

而一眾賢人的求索之跡就體現在各式各樣偉大的作品上,其中包括他所謂「巨著」。赫欽斯最為人稱道的功業,就是提倡大眾精讀巨著,並推行以西方正典為軸心的通識課程。

批評赫欽斯的聲音不是沒有,有一派人堅持正典課程只適合少數精英,另一派則責怪他倒行逆施,剝奪學生自由選修的權利。換言之,雙方均認為正典課程不宜普及。依赫欽斯之見,西方的博雅教育乃民主思想的搖籃,而民主國度務使人人均有進學成材的機會。故此,普及博雅教育實乃源自西方文明本身的訴求。

中學通識課程的變革之路

時至今日,通識課程已很難再如中古學制般統一,不同院校各有自己一套課程。而各種通識學制中,選修及正典兩種制度影響最深遠。基本上,現行的通識課程皆或多或少融合了選修及正典兩制的理念,以求平衡個人興趣與公共利益。

比起高等院校,通識教育在中學施行情況更顯崎嶇。因為中學遠比大學普及,必須照顧更廣泛的需要。幾乎人人都讀中學,但並非人人中學畢業後都升讀大學,傳統以來的通識課程卻旨在鋪墊精英教育居多,難免給人乖離群眾的印象。

美國教育史上,有兩份報告標誌了改革中學課程的兩大里程碑。1893年,以艾略特為首的十人委員會(Committee of Ten)受托考察美國的中學課程,考察報告的結論為:中學生不管出路如何,應一律修讀按博雅理念來設計的大學預科。

1918 年,當局再次派員調查全國中學新況,由金斯利(Clarence Kingsley)領導的改革小組推翻十人委會員的前案,在名為《中學教育基本原則》(Cardinal Principles of Secondary Education)的報告中提出新說,主張應據中學生的不同稟賦來分流施教,宜重職業訓練,不該勉強所有人讀大學預科。往後多年,美國的中學課程改革大多在這兩份報告的理念之間輪迴,而兩邊均聲稱各自的提案才是符合民主原則。

1959 年,科南特出版《今日美國高中》(The American High School Today)一書,可謂一錘定音之作。他致力於構想出一間學校該如何同時滿足賦予未來公民通識教育、為大眾提供各適其適的選修科目,以及為有志升學的人才奠定知識基礎等三種要求。

科南特堅持,只要課程編排得宜,一間綜合學校就足以照顧能力及志趣殊異的學生。為了令中學生畢業後皆能做個合格的公民,他倡議所有人不論升學與否,均須共修「社會科」(Social studies),以認識美國政制及學習互相尊重。他強調此法使美國自別於極權統治,乃民主之濫殤。

又往後,香港借鏡其他英語國家,亦引入社會科至中學,即通識科之雛型。

教育改革失敗了嗎?

香港三三四學制改革至今,已逾十年。果真如董建華所說的「完全失敗」嗎?

按政府昔日的如意算盤,引入中學通識科純為跟風,想讓香港順利滑入知識型經濟,提升國際市場上的競爭力。當時商界亦一致讚好,僱主期望畢業生更富主見,嫌棄只懂背誦標準答案而不知靈活變通的乖男乖女。當時口號為「求學不是求分數」,告別填鴨教育,杜絕高分低能,無疑大勢所趨。

雖說一脈相承,但太平洋兩岸的教育改革依然大異其趣。香港政府的舉措大抵出於商業動機,剝走了通識教育與現代民主千條萬緒的紐結,但求鍛鍊學生多從不同的「觀點與角度」思考,不問政治立場。雖說無心插柳,但一顆顆嚮往自由的心靈卻不知不覺間茁壯成長,以致酷吏林鄭月娥開始懼怕「無掩雞籠」,急欲整肅中學通識科。

當權要壅塞民智,大學自難倖免。2019年底,愛國報紙已經大作文章,指控美國曾借學術交流之名,暗中撥款促成三三四學制改革,更派員協辦本地的大學通識課程,變相遙控香港的高等教育,終使多所大學淪為暴徒基地。

聽來雖然荒謬,但認真研究過通識教育的來龍去脈後,或許就能容易明白當權之謀算。原來西方民主的瘟疫果真會隨「無掩雞籠」般的學制滲透中國,傳染萬家。

橘逾淮而為枳,水土變遷,同款種子也會結出異樣果實來。遙想古希臘時,急功近利而不問真理的詭辯家學制,以及馴養鷹犬為侍奉當權的斯巴達學制,皆通識理念的老對手。

豈知一旦落入香港政府手上,向來高舉自由人及好公民雙翼的通識教育會先化身為掏空靈魂的學店,繼而墮落成箝制思想的工具,這些想必是先賢意料不及的。中學通識科行將易名,大學通識課程也許亦命不久矣。

[1] 三三四學制是指香港三年初中、三年高中及四年大學的教育制度