阮是文明女/東西南北自由志/逍遙佮自在/世事如何阮不知/阮只知文明時代/社交愛公開/男女雙雙/排做一排/跳道樂道我上蓋愛(跳舞時代)

2003 年郭珍弟、簡偉斯兩位導演發表紀錄片《跳舞時代》時,引起當時台灣社會的驚訝,習慣於五十年痛苦殖民歷史敘事的臺灣人,透過這部片子才發現 1930 年代前期的台北都市是五光十色、歌舞昇平的。

男女跳著狐步舞,打扮入時,出入珈琲廳。這些與賴和筆下的秦得參、楊逵的送報伕,甚至是龍瑛宗小說裡煩惱苦悶的知識份子呈現完全不同的面貌。

紀錄片中的台灣人享受著文明器物、擁有時髦的裝扮,流連在大稻埕。誠如〈跳舞時代〉中所唱的「阮只知文明時代/社交愛公開/男女雙雙/排做一排/跳道樂道我上蓋愛」,1930 年代的台灣都市男女已經接受自由、文明的風氣,不再像是過往避諱男女見面,「自由戀愛」成為抵抗傳統社會媒妁之言的現代文明利器。

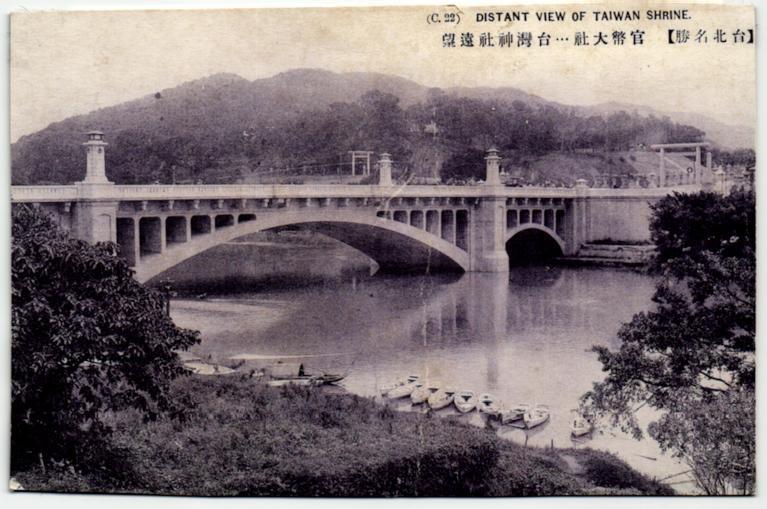

因此,私奔、殉情等等抵抗傳統壓力的愛情新聞不時在台灣報紙上見到,臺北明治橋(現在中山橋)更是成為自殺殉情的勝/聖地,逼使日本政府不得不在橋上加裝路燈。1930年代的台灣人彷彿投身在戀愛狂潮裡頭,並且在都市閃爍的霓虹燈漩渦裡打轉。

尤其是當時非常受歡迎的通俗小說《可愛的仇人》更是呈現出戀愛、都市這些在 1930 年代台灣特別被突出的特色。

從大報到小報

從 1905 年第一篇台灣人謝雪漁創作的通俗小說〈陣中奇緣〉在《漢文日日新報》上連載開始,台灣漢文人便在有限的報紙欄位中發展他們所認知(想像)的世界,「啟蒙」成為當時的關鍵詞,文明、新知佐著戀愛情節,一併被閱讀者吃進腦袋中。但是在自由戀愛的風氣隨著現代化的風潮也同時帶入台灣社會時,不時提倡新知、文明的大報記者,如:謝雪漁、魏清德這些創作許多通俗小說的漢文人,卻又退居保守的那一面。

隨著台灣白話文學的提倡,新舊文學論戰在 1920 年代的雜誌報刊上沸沸揚揚,《台灣日日新報》上的通俗小說仍是保持著半文言半白話的通俗小說形式,現代小說和通俗成為兩個互不干涉的世界。

而白話的通俗小說則到 1936 年,在《台灣新民報》上阿 Q 之弟(徐坤泉)所連載的〈可愛的仇人〉後開始快速擴張。當時徐坤泉擔任《台灣新民報》的編輯,但因為經營理念不同隨後離開,而後加入在 1935 年興起的小報《風月》成為編輯,並將吳漫沙引進,一同創造白話通俗小說的新局面。

在〈可愛的仇人〉中,都市和戀愛躍升為情節主角,讀者跟著男女主角在都市紙醉金迷裡伴隨愛慾情仇翻滾,若是配上當時流行的桃花泣血記,就是一幅文明男女嚮往的戀愛境界。歌曲、小說共同映照出 1930 年代台灣島都的文明男女的戀/亂愛想像場景。

都市迷宮中的愛情與麵包

臺北島都,男女在自由戀愛的迷宮中煩惱,是 1930 年代通俗小說的共通主題,自由的代價是必須歷經辛才能達到愛情的彼岸。

來自父母的傳統壓力自是不可諱言,還必須面對現實中愛情與麵包的拉扯。男女主角往往從少年時代相見,彼此談起純純的愛情,而後面對父母與社會經濟雙方的壓力。一方面,這個主題顯現出現代都市發展當中,以工商為導向的個人經濟,都市成為人人欽羨的賺錢所在,農村則逐漸淪為小說背景。

另一方面金錢與愛情的糾葛,當時在台灣大為流行的日本通俗小說《金色夜叉》中,貫一成為金色夜叉的理由,就是戀情在金錢的考驗中夭折,台灣三十年代的通俗小說也多半繞著這個命題發展。

(1960 年代『金色夜叉』曾經也台語電影在台上演,主題曲由文夏主唱。)

小說中所教導讀者的,不僅是愛情的交戰守則,還是都市地景的去向。像是公園、電影院、離別灑淚的港口、火車站,以及明治橋,在在顯示了現代都市中所必備的區域,而男女主角們在此中穿梭,縫填出 1930 年代談情說愛的路徑。

當讀者熟知先去公園約會、再去電影院看電影,或是前往咖啡廳喝喝咖啡,以及前往草山或北投郊遊時,同時也告知島都之外的青年男女,戀愛的勝地莫過於此,繼而標示出島都的重要性。如同現代人喜好前往電影、偶像劇拍攝的位置遊覽一般,我們的祖父母一代,當時台灣的青年男女也照著報刊小說的戀愛路徑,癡迷於充滿愛情魔力的都市迷宮中。

本文作者為台灣師範大學台文所博士生

*延伸閱讀:

郭珍弟、簡偉斯拍攝,《Viva Tonal跳舞時代 》,2003。

下村作次郎、黃英哲主編,《台灣大眾文學系列》(台北:前衛出版社,1998年8月)。