劉啟祥的法蘭西情調

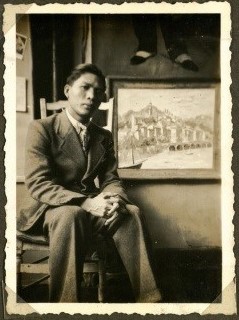

臺灣美術史上最早留學歐洲的另一位油畫家劉啟祥(1910-1998,圖 1),出生於臺南柳營的世家望族,從小接受良好的教育薰陶,並擁有相當優渥的家境。1923 年公學校畢業後,留學日本知名的貴族學校青山學院,在那裡受到留法回國的美術老師所影響,點燃了他對繪畫的興趣,隨後開始利用課餘的時間到川端畫學校進修,為未來踏上美術之路做準備。青山學院畢業後,再進入私立文化學院美術部洋畫科,持續地精進畫藝,同時奠基文學與音樂方面的優厚涵養。

1932 年 6 月,決心赴法進修的劉啟祥先是返臺舉辦赴歐前個展,而後在家中經濟的支持下,與楊三郎(楊佐三郎,1907-1995,臺北人,畢業於京都關西美術院)一同登上照國丸客輪,行過香港、東南亞等地的水路前往巴黎(圖2)。在經歷將近兩個月的航程後兩人終於抵達馬賽港,此時已旅居法國好一段時日的顏水龍也特地趕赴港口迎接同鄉們的到來(圖3)。

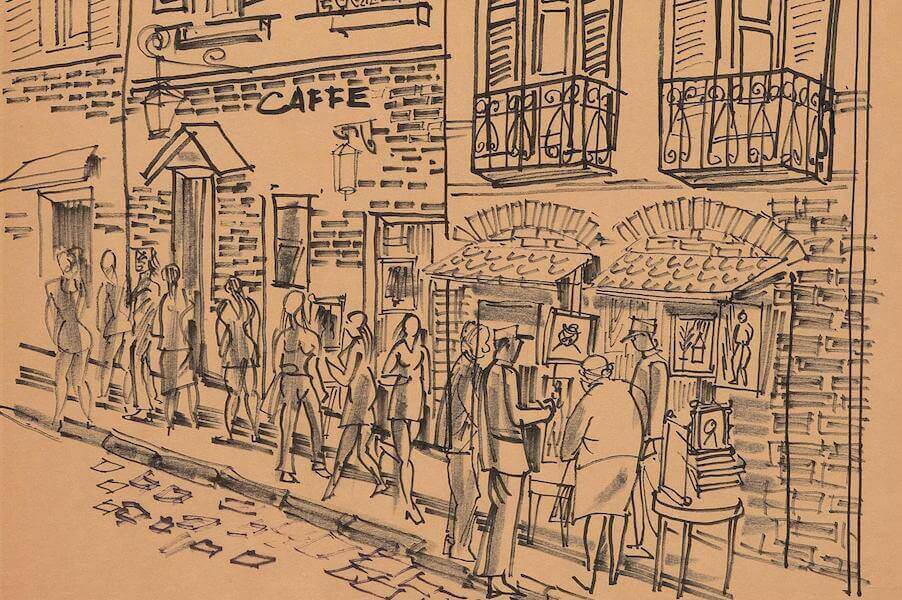

在巴黎,相較於顏水龍緊湊拮据的留學日常,經濟無虞的劉啟祥則顯得相對快活自適。他除了經常參觀展覽、到美術館臨摹、流連街頭的咖啡館外,也在塞納河畔的蒙帕那斯區承租了一間畫室,聘請模特兒、家教到畫室裡作畫、學習小提琴,真切地體會法蘭西特有的藝術風情與生活步調。

(檔案來源:劉啟祥畫作與文書)

在劉啟祥入選 1933 年法國秋季沙龍的人物坐像畫《紅衣》(圖4)中,可看到塞尚人物畫的影響,畫家以黑色線條勾勒輪廓,輪廓內色彩平塗。幽暗的背景烘托出身穿紅色洋裝的少女,身軀柔軟富量感,姿態優雅而沉靜。

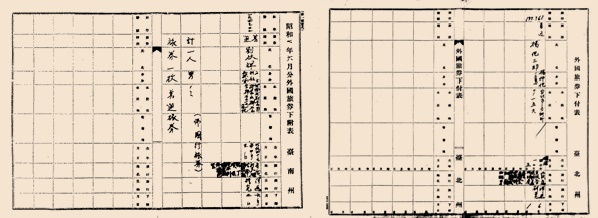

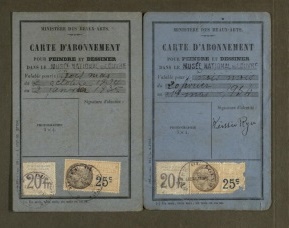

為了紮實地磨練繪畫技巧,劉啟祥也曾申請進入羅浮宮,臨摹多幅19世紀下半葉的繪畫(圖 5),如 1934 年花費 3 個月的時間臨摹馬奈的《吹笛少年》(Le Joueur de Fifre, 1866),而後再用約半年摹寫同為馬奈作品的《奧林匹亞》(Olympia, 1863),另外還有塞尚的《賭牌》(Les Joueurs de cartes, 1892-1895)、雷諾瓦的《浴女》(Les Baigneuses, 1918-1919)等等。臨摹畫作時,無論是尺寸、構圖、色彩等各個要素都力求貼近原作(圖6),企盼著有朝一日能將這些世界名畫仿作帶回臺灣,讓家鄉的親友與後進一同欣賞。

圖5 1934和1935年羅浮宮的繪畫與素描預約卡(Carte d'abonnement pour peindre et dessiner)。由當時法國的美術部(Ministère des Beaux-arts)所核發,申請的期限都是3個月,分別為1934年2月20至5月19日、1934年10月2日至1935年1月2日。卡上劉啟祥的羅馬拼音簽名為 “Keissio Ryu”。

(檔案來源:劉啟祥畫作與文書)

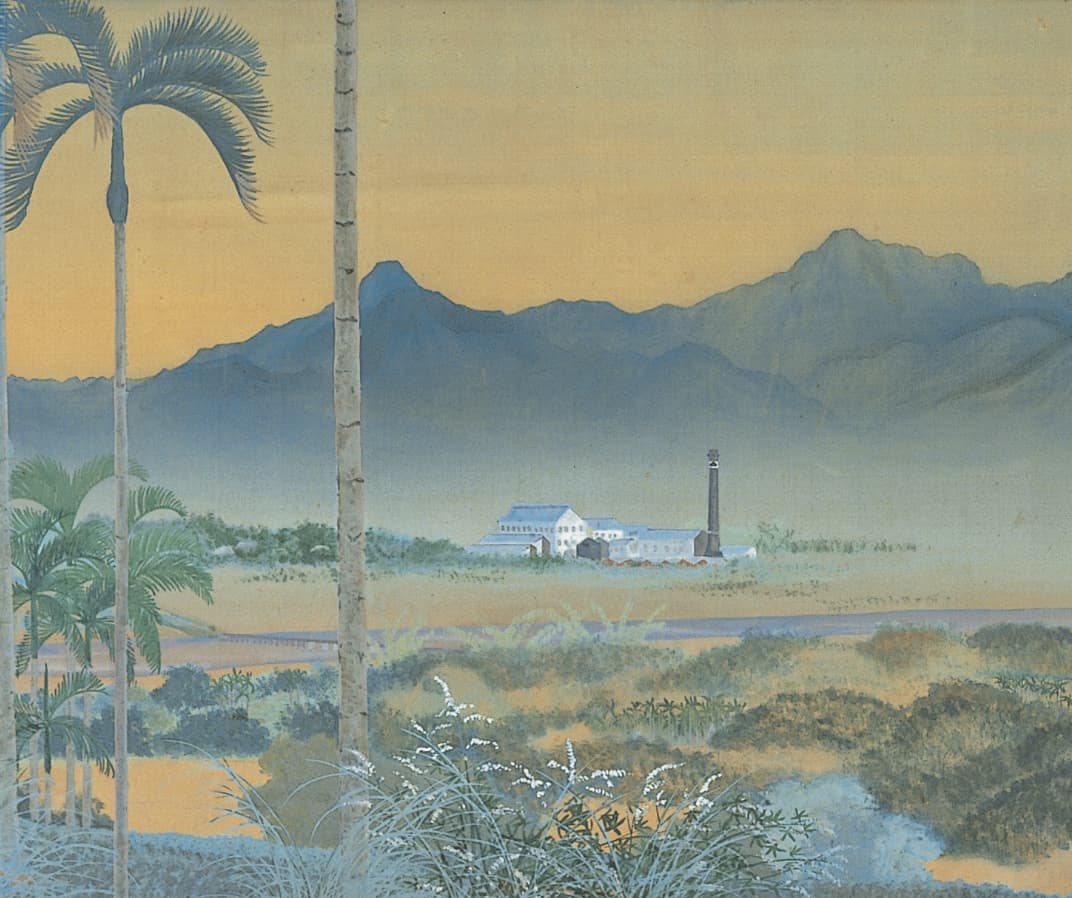

此外,劉啟祥旅居歐洲的3年多,足跡遍及英國、比利時、義大利等地,遊藝各國之餘,也創作了許多自然風光、都會街景等作品。而據學者林育淳的研究,他在義大利停留了相當長一段時間,特別是對散發澄黃色澤的威尼斯風光留下了深刻印象(圖7)。

可惜終因時局不穩、物價上漲等因素,1935 年劉啟祥結束了在歐洲的留學生活,輾轉回到日本東京居住,兩年後與小他 8 歲的日本女性笹本雪子結婚。承襲留法時期對於各派畫家風格與技法的學習,此時期的劉啟祥在人物畫創作上不斷地推出佳作,精煉出屬於自己的繪畫風格。

1939 年入選日本二科會展的巨幅作品《畫室》(圖8)中,心愛的妻子身穿鵝黃色洋裝,側坐椅上,與環繞在周圍的裸女、情侶、玩球少女等看似從生活經驗出發、卻互不相關的人物被重組於同一空間中。

無論是位置、向背或是色彩上都經過設計,加上以長柱、拱牆、掛畫來切割畫面,不僅增添視覺觀看上的重層趣味與超現實傾向,營造如夢般的舒淡感受,也隱微地傳達出溫潤優雅,含蓄內斂的畫家情懷。

(本文作者為臺史所檔案館館員)