1997 年 8 月 13 日,桃園縣八德市的懷生基地,一名男子被兩名法警強行架著往前走,預備執行死刑。

他叫江國慶,被指控性侵並殺害了一名女童,遭判處死刑。到執行前一刻,江國慶仍不斷堅持自己是被冤枉的。他堅決不服死,在刑場上掙扎,只能由醫官強行打麻醉藥,昏迷前的江國慶咬牙切齒地說:「我一定要化為厲鬼,向害我的人索命!」

1997 年 8 月 14 日凌晨,江國慶遭槍決。[1]

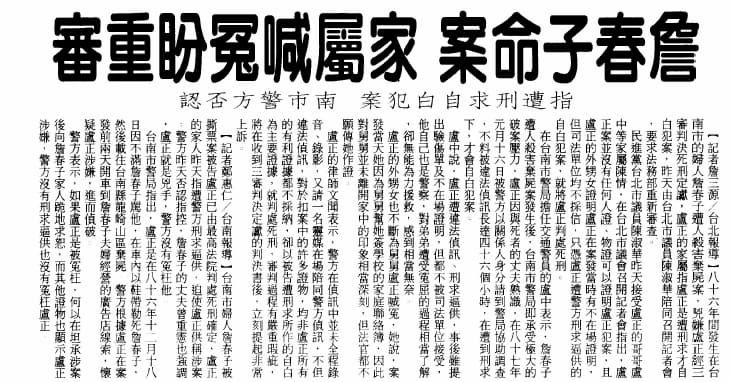

槍擊的煙硝冉冉上升,四個月後,遠在 250 公里以外的臺南市警局接到了一通報案電話,一位名叫詹春子的女性遭到綁架。

如謎團一般的詹春子命案

1990 年代,甫解嚴的臺灣政經表現傑出,股市萬點、第一次總統直選、人均所得達一萬美元,前景看似歌舞昇平,美好的光景下卻也有著陰影。那同時也是個重大刑案接續發生的年代:劉邦友案、彭婉如案、吳東亮案,都讓臺灣陷入動盪不安,也讓警員疲於奔命。1997 年更發生了震驚全臺的白曉燕命案,綁架案的相關新聞在電視上接力賽跑,警方對於這類案件嚴加關注。

詹春子命案就是在這樣的年代下發生的。

1997 年 12 月 18 日,臺南市一名經營廣告公司的婦女詹春子,出門收廣告費後便消失蹤影。當天晚間,她的丈夫曾重憲接到了一通電話,「你太太在我手裡,準備五百萬,不得報警,否則,等我電話。」曾重憲同一晚報警,警方不敢疏懈,立刻偵查。

偵查綁架案,無非是場時間線上的賽跑,一怕證據散失,難以調查;二怕犯人撕票,被害人喪失性命,造成無法挽回的憾事。然而在詹春子案件中,最棘手的,是不知擄人的現場在哪、沒有任何目擊者,僅憑一通勒贖電話,警方偵查如大海撈針,破案壓力也隨之升高。

然而,憾事仍然發生。第二天下午,一名路人在臺南縣龍崎鄉(現臺南市龍崎區)的產業道路旁的山坡看到了疑似人的雙腿,報案後,證實是詹春子,脖子上有傷痕、臉部和雙手、雙腳遭透明膠帶纏繞,已經氣絕身亡,現場員警並發現四枚菸蒂。

案發後,曾重憲提供警方幾個可能的嫌疑人,有幾位友人曾向曾重憲借錢,有債務關係,可能有勒贖意圖。

檢警旋即抓緊線索,展開調查——他們將現場搜得的膠帶、菸蒂、雜草、樹葉全數送去鑑定,先後調取了 30 多支相關的電話通聯紀錄,檢察官更前後進行了 40 支電話的監聽。但調查過了將近一個月,沒有實質進展,警方列出可疑名單達十數人,但始終查無兇器或其他可疑跡象,無法鎖定,案情膠著。

1998 年 1 月 15 日,苦無線索的警方,在全臺關注的焦慮和壓力下,他們決定出手約談三名相關人士到案說明。

盧正是誰?盧正,1969 年出生,臺南人,案發時還只是個 29 歲的年輕人。曾任職保安警察的他,積欠廣告公司 2975 元廣告費的盧正。更重要的是,警察發現他與曾重憲是高中同學,也與詹春子相熟。

1998 年 1 月 16 日,警方打了通電話到盧正家中,請盧正太太通知盧正在當天下午前來「協助調查」。當天下午,盧正踏入警局,一切逐漸失控。

31 小時的空白——從否認到承認

1998 年 1 月 16 日下午 2 點半,多雲時陰,無雨,盧正來到臺南市政府警察局第五分局(下簡稱五分局)門前。當時的盧正並不知道自己為何被警察找來,也不知道自己是要協助什麼案件的調查。他從未料想到,那個午後將是他最後一次以自由之身站在臺南街頭,他也不曾料想到,在警局門後等著他的,是一段長達 53 小時的漫長折磨。

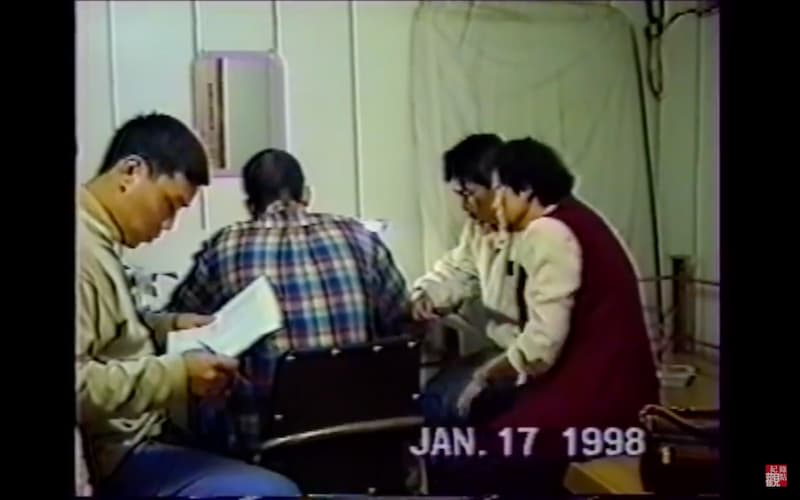

盧正推開警局大門,很快地將被數名員警團團圍住、帶到警局地下室的小房間。盧正不知道,那個小房間並非員警一般問話的辦公區域,而是派出所主管的寢室。室內一隅放著一張木板床,床頭旁擺了一套辦公桌椅,桌上擺著一盞檯燈,牆上掛著一面鏡子。就是在這裡,盧正被留置了整整31個小時——直到他終於在 1998 年 1 月 17 日晚間 9 點半,製作了第一份警詢筆錄並「自白犯案」為止。

盧正抵達警局後,就被帶入地下室的小房間連續詢問,直至隔日晚間9點半才製作了第一份警詢筆錄,並「自白犯案」。在畫面中坐在床頭穿著鵝黃色外套者即為盧正;此畫面擷取自《島國殺人紀事2:盧正案》23:07秒處。(版權所有:公共電視台)

在這 31 個小時期間,多位員警連番上陣,反覆詢問他是否殺害、如何殺害,又為何殺害詹春子。起初盧正不斷否認涉案,交代自己當天行蹤,強調自己與本案毫無關聯,但只要員警「不滿意」這些回答,就是一陣拳打腳踢。員警連夜排班看管他,一下要他半蹲,一下要他罰站,只要盧正因為疲倦而閉上眼睛,拳腳就會襲來。盧正丈二金剛摸不著腦袋,他對犯案細節也一無所知,不知道詹春子為何遇害,員警的問題他一問三不知,卻也不知道自己要怎麼脫離這一切,恐懼與疲憊持續堆疊,無力感持續累積。

在這 31 個小時期間,盧正雖然持續喊冤、不斷求援[2],但一次又一次的失敗、威脅、利誘[3]、勸說,以及反覆訴說卻無人相信的偌大無力感,逐漸啃噬、動搖他的意志。警察跟他說,如果繼續否認,後續只可能面對更大的懲罰;警察跟他說,如果趕快認錯、坦白從寬,或許還可以符合自首減刑的條件,早日讓這件事情落幕,也不用繼續讓家人擔心。

不管是精神有多麼強韌的人,身體被拘留在一個空間而出不去,不斷持續被這般偵訊時,那種怎麼說都不被理會接受的無力感,最終是撐不住的。—《解讀虛偽自白》,司法心理學者濱田壽美男〔4〕

日本研究無辜被告虛偽自白的司法心理學者濱田壽美男,在《解讀虛偽自白》一書中,如此描述著身陷無力的無辜被告如何可能做出虛偽自白。盧正逐漸相信,自己除了自白,別無選擇。

於是,1998 年 1 月 17 日晚間 9 點半,在盧正遭留置的第 31 小時,警方製作了卷裡面盧正的第一份警詢筆錄。根據這份筆錄的記載,盧正不僅「坦承犯案」,在被問及自己為何來到警局時,他甚至表示自己是「因為受不了良心的譴責所以自動前來」自首,要「接受法律的制裁」,並且在筆錄最後向被害人家屬道歉,請求檢察官、法院給他「一個自新的機會」。[5]

遺憾地是,虛偽自白絕非一次即足。實際上,在盧正首次做出虛偽自白之後,他又被要求配合現場表演——18 日清晨,警方帶著盧正前往警方鎖定的案發現場與棄屍現場,要他進行「示範作案過程」、接著他被帶回警局再製作了第 2 次、第 3 次警詢筆錄。18 日下午,盧正又分別在檢察官與法官面前「坦承犯案」了一次,法院裁定羈押,當晚 9 點盧正才終於被送至臺南看守所關押——這整段失去自由、反覆胡謅犯罪的時間,長達 53 小時。更有甚者,這場扮演犯人的劇碼到了看守所之後還未能完結。在羈押的第 4 天,盧正又遭借提出來做了一次現場模擬、現場表演、第 4次警詢筆錄與第 2 次偵訊筆錄。

不難想像的是,每一次,盧正都「自白」犯罪。

| 日期時間 | 事件內容 | 陳述內容 |

| 1998年1月16日14:30 | 盧正抵達警局,「協助調查」 | 主張清白 |

| 1998年1月17日21:30 | 盧正被留置警局, 製作第1次警詢筆錄 |

首次自白犯罪 |

| 1998年1月18日某時 | 盧正被帶至現場, 進行「犯罪模擬」 |

自白犯罪 |

| 1998年1月18日08:03 | 盧正被帶回警局, 製作第2次警詢筆錄 |

自白犯罪 |

| 1998年1月18日09:50 | 盧正被留置警局, 製作第3次警詢筆錄 |

自白犯罪 |

| 1998年1月18日13:55 | 盧正被移送地檢署, 製作第1次偵訊筆錄 |

自白犯罪 |

| 1998年1月18日15:00 | 盧正被移送地方法院, 進行羈押訊問 |

自白犯罪 |

| 1998年1月18日21:00 | 盧正遭收押, 進入台南看守所 |

自白犯罪 |

| 1998年1月22日10:15 | 盧正遭借提至地檢署, 製作第2次偵訊筆錄 |

自白犯罪 |

| 1998年1月22日10:50 | 盧正被帶至警局, 製作第4次警詢筆錄 |

自白犯罪 |

| 1998年1月22日20:00 | 盧正被帶至地檢署, 製作第3次偵訊筆錄 |

自白犯罪 |

| 1998年2月6日16:26 | 盧正遭借提至地檢署, 製作第4次偵訊筆錄 |

最後一次自白犯罪 |

| 1998年3月5日10:50 | 盧正遭借提至地檢署, 製作第5次偵訊筆錄 |

首次翻供, 主張清白 |

胡謅犯罪——答錯,就無法回家

虛偽自白說來簡單,做來卻不容易。究竟一個從未犯案的清白之人,要如何「示範」、「表演」、「模擬」、「交代」犯罪過程?

盧正於1998年1月18日被帶至現場「模擬犯罪」,卻連實際棄屍地點也找不到。畫面擷取自《島國殺人紀事2:盧正案》29:31秒處。(版權所有:公共電視台)

警1:我跟你說啦,你的繩子不是用「催」的啦,是用拉的啦,你有聽懂嗎?

(中略)

警2:嗄,你不要再亂講啦,好不好,拜託啦

盧正:我沒有亂講話。

警2:你沒亂講話?你用這樣「催」,你看看,你繩子從脖子這邊⋯⋯

警1:你從後面這樣會沒勒痕,前面才會兩條勒痕。

(中略)

警1:你的情形是怎麼樣?你在前面開車,後面還有一個人,你給他打結,後面還有那個人用繩子拉嗎?對吧?你不知道,那要問王爺嗎?

盧正:(搖頭)不知道

警2:我坦白跟你說,第一現場不是在這,你有別的現場對不對?(盧正一直搖頭),你都沒有別的現場?你說一個人?你還不坦白說。

細究每一次盧正「自白」時,他和員警之間的對話,不難察覺,員警明顯「不滿意」盧正所提供的自白內容。就在盧正每一次回答問題「都答錯」之後,現場員警終於按捺不住,失去了耐性:

你那天說的我都查證差不多了,和事實完全不合(用手指戳盧正的右肩)你聽的懂我的意思嗎?時間、方向、地點都不對。⋯⋯你今天如果要自首,你要自首才有辦法成立,你講的要跟事實符合,人家要給你幫忙,才有辦法幫,你聽不聽得懂?你這樣胡說八道,隨便講一講⋯⋯你現在的意思是還要跟我們奮鬥三十小時嗎?

在此之後,盧正繼續配合、努力猜測答案,繼續「維持自白」。

從承認到否認——關鍵的「翻供」時刻

1998 年 3 月 5 日,盧正於遭借提出庭接受檢察官第三次訊問時,首度清楚地推翻了自己的過去維持了長達 47 天的自白,為這場扮演犯人的劇碼劃下句點:

盧正:報告檢察官,這個案子並不是我做的,真的不是我做的。

檢察官:你是說你沒有勒死她,是不是?

盧正:嗯。

檢察官:哼?

盧正:沒有。

在這日之後,盧正不再自白犯案,直至他不幸於 2000 年 9 月 7 日被槍決前夕,都不曾再改口。每一次,他都堅決地表示——「我沒有,我沒做,我是冤枉的。」

在這天之前,盧正總共「坦承犯案」多達 11 次,持續了整整 47 天。為什麼盧正突然果斷撤回自白,決定不再配合檢警?

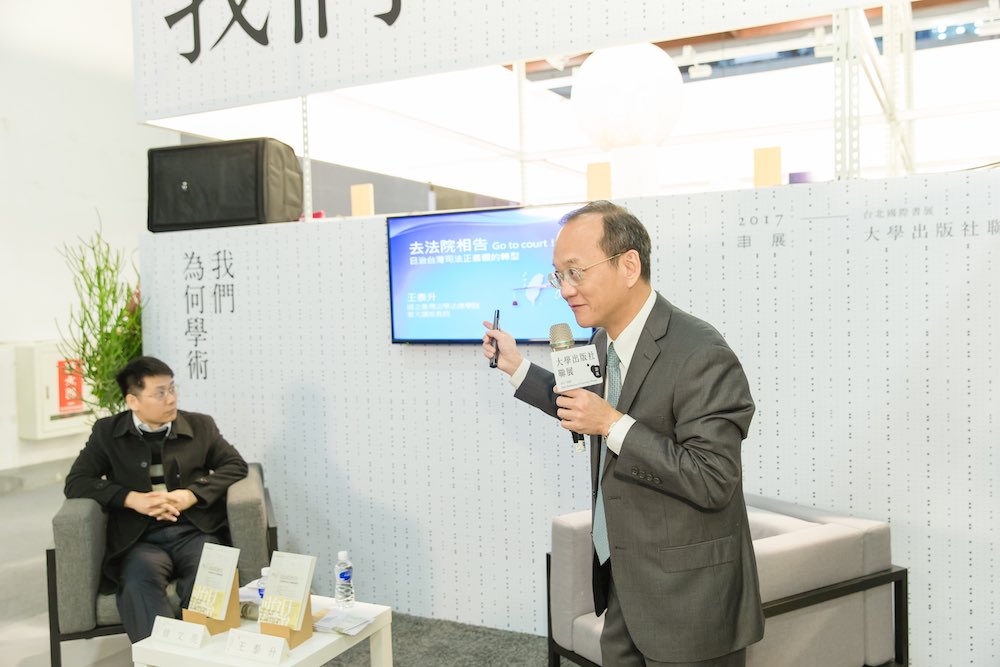

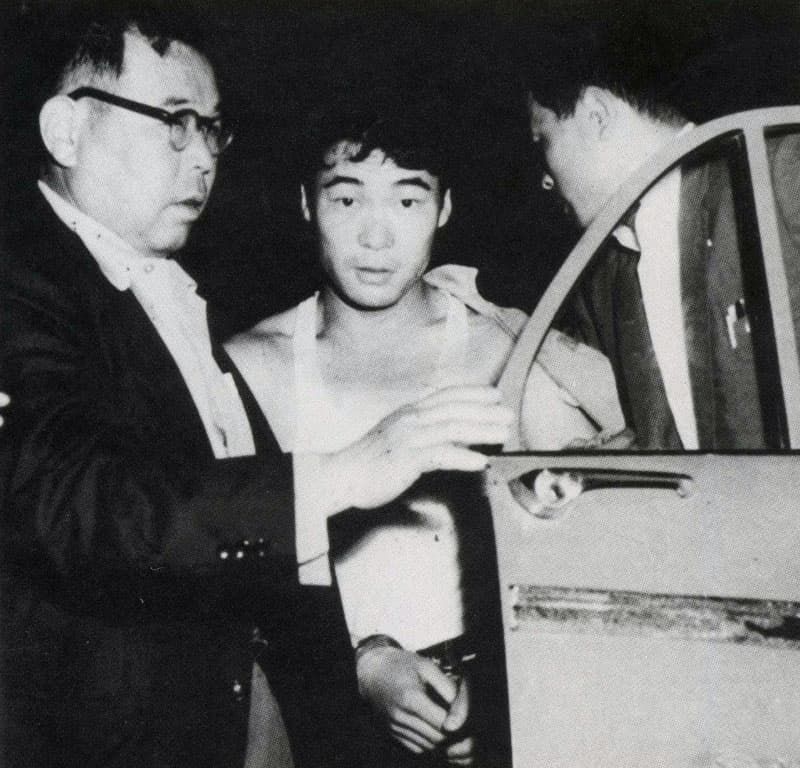

實際上,虛偽自白一旦產生,即使已脫離訊問室的脅迫來源,也可能持續一段時間。這正是因為受訊者往往仍沉浸於孤立無援的巨大心理陰影中,需要外界堅實的信任與支持,才能重新鼓起勇氣。日本長年研究虛偽自白的司法心理學者濱田壽美男曾經指出:「世界上只要有一個人相信自己是無辜的,才能有力氣去嘗試主張自己的無辜。」[10]觀諸國內外冤案,清白之人維持虛偽自白許久之後才翻供也非特例。日本著名的 DNA 平反冤案足利事件,被告菅家利和先生就維持虛偽自白長達一年七個月,直到一審第十次庭訊才首次翻供主張無辜;另一起知名冤案「狹山事件」,被告石川一雄先生也維持了一年兩個月的虛偽自白,直至二審才決定撤回。而在臺灣,詹春子案發前四個月才不幸遭錯誤槍決的江國慶,當時也維持了其遭嚴重刑求所生的虛偽自白達 33 天。

日本知名冤案「狹山事件」被告石川一雄先生(中,當時 24 歲),於1963年5月23日遭逮捕,他在一審時自白犯案,遭判處死刑,案件來到東京高等法院時,石川突然翻供,堅稱自己並未犯案。二審法院後來認定石川有罪,處無期徒刑,全案於 1977 年確定。石川雖然曾在 1977 年、1986 年、2006 年三度聲請再審,但尚未得到平反,已不幸在 2025 年病逝,年86歲。(Source:『写真記録 全国水平社 60 年史』)

回到盧正案,回溯當時他收押於臺南看守所的書信紀錄表可知,盧正每隔幾日就會收到家人寄來的信件,內容大抵都是「敘保重」、「希望保重」、「盼保重」、「敘會支持」,而就在他撤回自白的前一日(3 月 4 日),監所的紀錄註記是「會等到回去」;同日,太太更來到看守所會客,而根據看守所的註記,那次會客她還親口向盧正承諾,會盡力尋找證明他的不在場證明,讓他「下次出庭提出」。

3 月 5 日,在盧正撤回自白後,檢察官旋即追問當初何以承認、現在又為何會改口。對此,盧正明確地表示:「因為那時候在警方那邊的時候,警方說要拿筆錢給我們家裡面,我想說這樣的話,可以讓家裡面生活過好一點,然後自己辛苦個幾年,所以才莫名其妙的承認⋯⋯但是後來發現被騙了,然後也看到家裡面這麼痛苦。」

正是為了家人,盧正在絕望之際聽信了警方極具誤導性的說法,提供了虛偽自白,而一路走上失控的自白之旅。但也正是為了家人,不忍繼續看到家人的痛苦,終於在 47 天的掙扎與配合後,堅定意志,全面推翻那些充滿瑕疵與矛盾的錯誤自白。

盧正並非反覆翻供,實際上,自 3 月 5 日他鼓起勇氣表示清白以後,他又經歷了數十次的偵訊與審訊,翻開多達 34 份的筆錄內容[11],每一份都清楚記載了盧正的申冤陳述——「案子不是我做的」、「是警方要我這麼講」、「我是冤枉的」。他不斷重申,自己之所以會做出最初那幾次的有罪供述,是因為在警方強烈脅迫下所為,想挽回那被扭曲的事實與自己的人生。

遺憾的是,檢察官並不相信盧正。3 月 5 日當日,盧正撤回自白後,檢察官馬上回以「你以為這種蠢話有人會相信嗎?」、「吼,不用胡扯了。」在偵訊尾聲,他更是冷冷地說:

又要這樣翻供,那就是死路一條啊⋯⋯這樣的話,更是會讓你再被判死刑。今天就這樣子,這麼多資料⋯⋯沒有什麼好同情,這已經可以認定擄人勒贖了。

1998 年 5 月 14 日,臺南地檢署以擄人勒贖殺人罪起訴盧正。

求生確定後到執行前的最後關頭

但是盧正未涉案的主張,不僅檢察官不相信,法官也不採信。

1999 年 4 月 22 日,臺南地方法院一審判決盧正有罪,判處死刑;2000 年 3 月 16 日,二審法院駁回上訴,維持死刑。2000 年 6 月 29 日,最高法院駁回上訴,全案定讞。從此刻開始,盧正成為待決的死刑犯之一。

但死刑定讞並不是結局,而是另一場與時間的賽跑——要搶在法務部執行前,找到任何能夠讓案件翻盤的保命符。保命符的概念並非空想,是指進行訴訟上的相關行為,盡可能讓死刑案件繼續處於訴訟繫屬或是調查的階段,而得以暫緩執行。在死刑案件救援上,盡可能延長受刑人的生命絕對是第一要務。

因此,即便死刑的判決令人絕望,盧正的爸爸和兄姊,仍然抓緊時間四處為弟弟求援。

2000 年 7 月 5 日,家屬拜見時任法務部長陳定南,陳定南認同此案有疑,向家屬保證會調查清楚。

同年 7 月 7 日,家屬拜見時任檢察總長盧仁發,請求其為盧正提起非常上訴。

若是司法的大門難以撬開,另闢蹊徑也是有的,在這個階段,若能有其他的國家機關介入,或許也能讓執行的腳步放緩,讓案件的疑點再次被檢視。而其中一個重要的管道,就是監察院。

目前已知的死刑平反案件,江國慶、蘇建和、莊林勳、劉秉郎、徐自強、鄭性澤、謝志宏,在死刑確定之後,最先看見案件可疑有冤的政府單位正是監察院。監察院作為五權之一的憲法機關,負責監督國家統治行為,為我國憲政體制中重要的制衡機關。司法權倘若發生違法或失職情事,自當接受監察院之監督。再者,監察院對於冤案的調查意見,往往會送往法務部函轉相關檢察機關妥處,一旦承辦的檢察官認同調查報告,即有可能發動救濟,讓冤案平反。

2014 年,李復甸監察委員便曾針對鄭性澤案提出報告[12],指出該案的程序與證據瑕疵;2018年,王美玉監察委員調查謝志宏案後[13],亦認為該案的測謊鑑定並不妥當。更重要的是,兩位委員都認為兩位死刑受刑人於偵查階段曾受不當的壓力與刑求,所做出的自白與事實並不相符,不應作為證據。調查報告提出後,才由檢察系統接力救濟,因而有機會讓法院開啟再審,重新審視兩個案件當年的事實與證據,最終還予清白,在死刑關頭搶救回人命。

翻開臺灣的冤案史,外於司法權,又擁有調查權力的監察院,扮演著極為重要的角色。

2000 年 8 月 16 日,死刑定讞一個多月,盧正家屬和司法改革基金會向監察院提起陳情,希望能夠重新檢驗盧正案的程序與證據。

8 月 25 日,監察委員廖健男、古登美開始調查。

8 月 29 日,監察院發函向最高檢調閱卷宗。此刻,盧正一案彷彿看見曙光。

9 月 7 日上午,家屬前往監所,告知盧正監院調查中,保持信心。

9 月 7 日晚上八點二十分,盧正遭槍決執行。

盧正的生命戛然而止,原本以為即將展開的調查也無力回天。從死刑定讞到槍決執行,僅僅不到三個月,為何執行得如此倉促?又為何尚在監察院調查階段的案件能夠被草率地簽准執行?

事實上,若我們閱讀監察院於 2002 年提出的調查報告,會發現即便監察院動作迅速,在一個月內便電洽、發函向最高檢察署調閱卷宗,檢察署仍將盧正的執行死刑案件卷報請法務部。

那份調查報告也顯示,陳定南在 9 月 5 日簽准了盧正的死刑執行,執行卷迅速交還最高檢察署,全案即由臺南高分檢於 9 月 7 日八點十五分命法警執行。到此時,最高檢察署仍未交付全卷,也依舊沒有通知監察院。[14]

監察委員廖健男接受蔡崇隆導演的採訪,對於這段執行的「高效率」甚感不解 :「 (最高檢察署)他也知道我們在調查這個案子啦,那為什麼還那麼匆忙的,好像怕晚一步就沒辦法槍斃他一樣?」[15]

廖委員的疑問至今仍然沒有答案,但是24年之後,監察院再次出具報告,讓我們又回到死刑執行那一夜。

2024 年,監察院高涌誠委員、王美玉委員再次提出對於盧正的調查報告。[16]其中不僅直指當年偵查人員高壓取供造成虛偽自白、警員不當指導犯案模擬、犯案兇器認定具矛盾瑕疵,更從法醫昆蟲學[17]的角度指出,判決所認定詹春子的被害時間,與真實情形不符[18]。在在都證明盧正當年不斷喊冤,絕非虛言。

在監察院此次的調查中,也看到盧正始終堅持自己的清白。盧正死刑執行卷中,記載了他執行前的最後筆錄:

在這段對話後,受訊問人理應簽名處,筆錄記載「受訊問人拒簽,欲咬舌自盡,無法按指紋。」接著,盧正的指紋出現,旁邊用括號加註:「俟其◼️◼️後再補蓋指紋。」透著光推敲那二字,是「麻醉」。檢察官:現在要執行死刑,你有什麼話要說?

盧正:我是冤枉的,我有準備一份書狀要提出。

檢察官:最後有何遺言?

盧正:沒有。

盧正還在等待

2000 年 8 月,講述了知名死刑冤案的紀錄片《島國殺人紀事 1:蘇建和案》仍在製作當中。正在趕工的蔡崇隆導演翻閱資料,看到盧正案的相關新聞,「刑求」、「自白」等字樣斗大,心裡湧起了一股熟悉的不安感。一個月後,盧正槍決,他開始研究此案。

2001 年,《島國殺人紀事 2:盧正案》推出。

紀錄片的開頭,是盧正的兩位姊姊帶著蔡崇隆導演參觀盧正的房間。「一直都很整齊。」二姐盧萍說,「但他不在了,都沒有來弄(整理)了。」

盧正不在了,但不代表平反的行動停止。盧菁、盧萍每週到立法院前靜坐,穿白衣,身旁的大字報上寫著「盧正被司法謀殺了」,在掌握政治權力的人群面前,持續用行動控訴著弟弟所受到的不公審判,風雨無阻。偶有人上前詢問,也偶有人指指點點,他們仍在堅持著。這是司法巨輪輾壓下,草芥人民的微弱抵抗。

打從盧正捲入冤案起,盧正一家人便持續為他四處奔走、求援,即便盧正已遭執行,家屬仍不願放棄為他爭取他應得的清白。照片為盧正胞姊盧菁、盧萍坐在立法院前靜坐抗議的身影。(Source:盧正家人)

2010 年 9 月 7 日,盧正遭執行死刑屆滿十週年,民間司法改革基金會、台灣人權促進會與台灣廢除死刑推動聯盟共同舉辦「十年前被冤枉槍決的盧正回來了」紀念行動。盧正家屬與支持者於法務部陳情,而後走到監察院、立法院靜坐。

2019 年,盧菁、盧萍向台灣冤獄平反協會尋求協助。2020 年,台灣冤獄平反協會立案救援,調查後提出四大再審新事證:法醫昆蟲學所證明的死亡時點錯誤[19]、高壓環境與虛偽自白的供述鑑定報告、顯示判決矛盾的現場重建報告、承辦筆錄製作之員警受之懲戒處分。

台灣冤獄平反協會分別向監察院、最高檢察署提出陳情,促請對此案進行調查。[20]監察院則是於2020 年、2024 年提出調查報告,再續 2002 年對於盧正一案的質疑。而最高檢察署則正依據〈最高檢察署辦理爭議性死刑確定案件審查作業要點〉,審查中。

2024 年 1 月 18 日,在盧正被收押二十六年後,台灣冤獄平反協會、盧正案義務辯護律師團、聲援團體與志工,帶著多項足以凸顯本案疏漏、彰顯盧正清白的新證據,來到最高檢察署叩門,請求檢察機關依〈最高檢察署辦理爭議性死刑確定案件審查作業要點〉,審查盧正案件,並予以救濟。

2024 年 1 月 18 日,在盧正被收押二十六年後,台灣冤獄平反協會、盧正案義務辯護律師團、聲援團體與志工,帶著多項足以凸顯本案疏漏、彰顯盧正清白的新證據,來到最高檢察署叩門,請求檢察機關依〈最高檢察署辦理爭議性死刑確定案件審查作業要點〉,審查盧正案件,並予以救濟。(Source:台灣冤獄平反協會)

同樣深陷冤獄,並遭槍決執行的江國慶,在 2011 年重獲無罪判決,終於還給他遲來的清白。而從盧正踏入警局,到死刑執行,中間僅經過不到 1000 日,但他和家屬喊冤的日子卻已經超過 25 年,法院的大門仍未開啟。盧正仍然在等待。

不管是盧正案,抑或是江國慶案,本應講求理性的司法,在忽略證據、罔顧科學、甚至輕視人權的一連串錯誤下失靈,並造成人民命喪國家槍口下的慘劇。唯有不斷地追問與檢討,才能防止錯誤再次重演。

而當我們回頭閱讀當年判決書[21],冷靜的文字如今看起來蘊藏著何等的暴力:

該案經警方偵辦近月,認盧正涉有重嫌,乃於 87 年 1 月 16 日上午以電話請盧正於該日下午至台南市警察局第五分局了解。盧正抵達後,最初矢口否認涉案,經辦案人員及其親友不斷曉以義理,盧正難忍良心之譴責,亦自知難逃法網,始坦承殺害詹春子。

[2]16 日下午,往昔任職保警時期的同事就走進小房間,盧正請求他聯絡家人,但請求遭拒;16 日深夜,盧正聽聞家人來到局內嘗試尋人,他請求和家人見面,但請求遭拒;隔日中午,盧正聽聞兄長、太太、姊姊齊聚,而且獲准見面,但員警提醒他不要亂講話,「免得全家都被留下來」——於是,在見到心急如焚的家人時,盧正落了淚、嘆了氣、搖了頭,但因為恐懼,他什麼都沒說。同日下午,盧正的高中師母、在地檢署擔任書記官的潘敏捷走進小房間,此時盧正已經在小房間裡或站或蹲了超過 24 小時,但他仍未放棄,繼續向師母求救,說五分局冤枉他了,他什麼都沒做。本段過程主要根據臺南高分院,1999 年 8 月 17 日開庭時盧正、潘敏捷、李進義、盧萍、盧中等人之陳述,以及同年 8 月 31 日開庭時盧正、汪約瑟、蔡麗綺、阮宗文、張國華等人之陳述。

[3]根據盧正後來在 1998 年 3 月 5 日時的陳述:「警方說要拿一筆錢給我家人,使我家人生活過得好一點,所以我才莫名其妙的承認。」

[4]參濱田壽美男著,李怡修、洪士軒譯,《解讀虛偽自白》,台北:麥田,頁 55。

[5]1998 年 1 月 17 日盧正第一次警詢筆錄。

[6]在我國刑事司法實務中,因刑求或逼供而產生虛偽自白的重大冤案所在多有。除了本文主題盧正案之外,還包括郭中雄(1986 年,蘇炳坤案之同案被告)、蘇建和三人(1991 年)、本文開頭所提及的江國慶(1996 年)、謝志宏(2000 年)、鄭性澤(2002 年)等案。

[7]虛偽自白(false confession)是指當事人並未真正犯罪,卻在警方或調查人員的訊問下,因受到壓迫、誘導、心理操弄等因素而錯誤地承認犯罪的現象。除了傳統型的虛偽自白(以刑求逼供、物理暴力為典型),國內外心理學界長年的學術研究也指出,虛偽自白還有另外三種類型:(1)屈從型——當事人為了結束偵訊壓力而配合訊問者所做的假自白;(2)內化型——當事人在偵訊者的影響下,逐步相信自己確實犯案;(3)自願型——無明顯外在壓迫,當事人自願承認自己未犯的罪行。虛偽自白自 1988 年由社會心理學界首次正式提出後,陸續透過實務案例與實驗室研究證實其真實性,近年已成為心理學、法律學界的重要研究議題。詳可參Kassin, S. M., Cleary, H., Gudjonsson, G. H., Leo, R. A., Meissner, C. A., Redlich, A. D., & Scherr, K. C. (2025). Police-induced confessions, 2.0: Risk factors and recommendations. Law and human behavior.

[8]首先,盧正自白他是利用汽車後座的鞋帶,繞被害人頸部一圈將其勒昏。然而,被害人的頸部勒痕不僅與「繞頸部一圈」的說法明顯不合,該條鞋帶也分別經過法務部法醫研究所與調查局檢驗,顯示鞋帶上不僅沒有可見的血跡或顯著污跡,也毫無任何血跡反應。其次,盧正的自白中出現了極不合理的「二次棄屍說」——先棄屍在路邊甘蔗園內,並用透明膠帶纏繞被害人,後又突然決定要改為棄屍於被害人最終經尋獲的龍崎山區。除了情節詭異之外,被害人身上自始至終都沒有發現任何與甘蔗園有關的物證,迄今無法解釋解釋為何甘蔗園會突然出現在這個「犯罪故事」之中。最後,盧正自白說,他在甘蔗園中是以「雙手套白襪」的方式撕斷膠帶、纏繞被害人的頭臉手腳,但警方採集到的透明膠帶的切面平整、無捲曲,也毫無棉絮殘留。關於盧正自白與現場物證不符之相關疑點,詳可參台灣冤獄平反協會官方網站,「盧正在等待—案情疑點」:https://twinnocenceproject.org/luchengawaits/#issue 。

[9]日本長年研究虛偽自白的司法心理學者濱田壽美男所說,虛偽自白往往充滿著許多實際上並不合理的「逆向推論」,詳參濱田壽美男著,李怡修、洪士軒譯,《解讀虛偽自白》,台北:麥田,頁 90 至101。

[10]詳濱田壽美男,《解讀虛偽自白》,頁 231。

[11]自1998 年 3 月 5 日至 2000 年 6 月 29 日起的 27 個月內,盧正總共被詢問了高達 35 次,其中有34 次,他都表示自己並未涉案,剩餘的那一次,是盧正二度遭判決有罪、處死刑之後由法院所行的延押訊問。在這次訊問中,法官和盧正之間只有寥寥兩句對話——法官問:您身體健康情形如何?盧正答:良好。法官問:對延押有何意見?盧正答:(搖頭,未回答)。在此次訊問中,盧正雖未力陳其清白,卻可以看見他的無奈與無助。

[12]鄭性澤案,又稱「十三姨KTV殺人事件」,發生於 2002 年 1 月 5 日,台中豐原一間KTV爆發槍戰,造成警員蘇憲丕殉職、羅武雄死亡。鄭性澤被控開槍殺警,2006 年判處死刑定讞。惟本案存在諸多疑點,包含鄭性澤遭刑求、自白爭議、彈道與指紋證據不符等。監察院認為審理及證據採認過程存有重大瑕疵。2016 年,台中高分院裁定開始再審,鄭性澤獲釋但限制出境。歷經十八個月審理,法院認定人證、物證均不支持原判。2017 年 10 月 26 日再審宣判無罪,檢方未提起上訴,11 月 21 日無罪確定,成為台灣重要的冤案平反案例之一。

[13]謝志宏案,又稱「歸仁雙屍命案」,發生於 2000 年台南縣歸仁鄉,一對男女遭利刃刺死。謝志宏與郭俊偉被控涉案,雙雙被判處死刑。案件審理期間,謝志宏始終堅稱遭刑求逼供,且多項證據存在疑點。2019 年 3 月 14 日,臺南高分院認為新證據足以動搖原判,裁定再審並停止羈押。2020 年 5 月 15 日,臺南高分院撤銷原判,改判無罪,全案可上訴。檢方未提出上訴,2020 年 6 月 11 日無罪確定。

[14]參監察院調查報告〈91 司調 0029:盧正因擄人勒贖案件被判處死刑確定案調查報告〉,頁181、182。

[15]參監察院調查報告參蔡崇隆,島國殺人紀事2:盧正案,50:47-50:59。

[16]參監察院完整新聞稿〈被告盧正臨刑喊冤,恐遭受冤屈,監察院調查結果顯示,原確定判決認定被害人詹○○係遭盧正殺害棄屍,死亡時間、凶器與事實不符,於113年6月20日函請法務部轉所屬研議提起非常上訴或再審〉,2024 年 8 月 16 日:https://www.cy.gov.tw/News_Content.aspx?n=125&sms=8912&s=31585

[17]法醫昆蟲學是應用昆蟲學於刑事案件調查的一門科學,主要透過研究屍體上出現的昆蟲種類、發育階段與生態特性,來推估死亡時間、地點甚至屍體是否曾被移動。

[18]法醫昆蟲學專家蕭教授受台灣冤獄平反協會委託,進行豬隻模擬試驗,提出初步報告。報告指出,若被害人於 1997 年 12 月 18 日被棄置山區,屍體翌日傍晚應出現蠅卵,但現場無此跡象,顯示被害人應於 19 日白天才遭棄屍,而盧正當時有不在場證明。

[19]詳可參台灣冤獄平反協會,冤冤相報第 170 期,小豬與蒼蠅:當法醫昆蟲學遇見盧正案,2024 年 5 月 10 日:https://mailchi.mp/a907518037a8/no170;冤冤相報第 170 期,小豬與蒼蠅:當法醫昆蟲學遇見盧正案Ⅱ,2024 年 5 月 25 日:https://mailchi.mp/964071a6298d/no171。

[20]詳可參台灣冤獄平反協會記者會,〈請司法面對盧正:呼籲檢察機關為死刑冤案盧正發動非常救濟〉,2024 年 1 月 18 日,https://twinnocenceproject.org/lu-cheng-20240118/ 。

[21]臺灣臺南地方法院 87 年重訴字第 13 號判決。

連結:https://twinnocenceproject.org/luchengawaits/#action