2013 年 10 月,任職於東京大學的王前教授發現了以賽亞.伯林(Isaiah Belrin,1909- 1997)寫給丸山真男(1914-1996)的 4 封信件。[1]

伯林與丸山真男的相識可以追溯到 1960 年代,丸山真男前往牛津大學擔任訪問學人時,參與了伯林主持的研討課。1970 年代,伯林訪問日本時,丸山真男親自接待伯林的所有參訪行程。伯林返回英國之後,還寫了一封長信給丸山真男,感謝在丸山真男的接待之下讓他的日本之旅有了美好的回憶。[2]

丸山真男與伯林的相遇與互動具有重要的意義。

因為兩人是二十世紀歐亞大陸兩端的島國上,最具代表性的自由主義者。而他們的自由主義都來自於對於自己親身經歷過的 20 世紀前半葉歷史的觀察與省思。

那是個名符其實的黑暗時代。

曾經出現貝多芬、歌德、康德、席勒、韋伯、普朗克、愛因斯坦……等高度文明成就的德意志文化,竟出現以現代國家官僚管理與科學式的集中營瘋狂屠殺;明治時期的日本追求「文明開化」,期許日本必須要以亞洲(或東亞)作為一個整體,來對抗歐美帝國主義,以文明化來落實人道主義(若人道主義是文明化的一個重要目標的話),結果最後居然走上了軍國主義擴張,以暴力與血腥來征服東亞與南亞的國家。

在這個時代中,最高級的文化與最野蠻的行動竟能共存,最崇高的理想與最泯滅人性的殘暴竟能相伴而行。第二次世界大戰的經歷為丸山真男與伯林的生活塗抹上了陰鬱的色彩。

丸山真男與伯林於二戰後書寫的文字,幾乎都是嘗試為那個幾乎令人類「失語」的悲慘世界,留下些許的批判性反思片語。他們兩人走進音符也沉默不語的世界,並且體會到捉住無法捉住之物的艱難。然而,無論如何他們還是要嘗試迎向前去。

作為「國體」的天皇制

丸山真男反思日本走上軍國主義的歷史與第二次世界大戰的經歷時,將批判的矛頭指向了日本「國體」的天皇制,並宣稱日本天皇制是「無責任的體系」。

在丸山真男的理解中,天皇的存在是作為日本「國體」的核心。1889 年(明治 22 年)伊藤博文制定的大日本帝國憲法很明確地將作為「國體」的天皇視為是所有價值的基礎。為什麼明治日本的憲法需要將天皇作為日本「國體」的核心呢?

在 1961 年出版的書籍《日本的思想》中,丸山真男指出,明治日本制憲的幾個要員認為,當時歐美國家的憲政是以基督教信仰作為核心。

在基督信仰之中,上帝是人之所以擁有各種自然權利的源頭。憲法之所以具有正當性,也是因為憲法保障了上帝賦予每個人都擁有的自然權利。這是歐美基督教世界有淵遠流長歷史的自然法傳統。一整套有關權利的語言都來自歐美的基督教世界,且與基督教信仰息息相關。

但東亞世界不是一個以基督教信仰為主的世界,甚至這些語言以及所指涉的價值,都很難在 19 世紀的東亞世界找到對應的語言與價值。因為日本沒有基督教信仰的傳統,而制定明治日本憲法的要員也認為,明治時期儒家思想只以日常德目格言的方式殘留在日本文化之中,又不願意將憲法的正當性完全地奠基在人民主權之上。[3]

他們為了尋找可以取代基督教而作為憲法正當性的來源,又想反對人民主權,因而以天皇作為「國體」,將天皇視為憲法正當性的基礎與最高權威。

明治憲法要以什麼作為最高權威與正當性的基礎牽涉到一系列很複雜的問題。而在這樣的憲政安排之中,誰擁有最高權威來進行決斷(decision)則是最核心的問題。在制定明治憲法時,伊藤博文(1841- 1909)與森有禮(1847- 1889)就曾就這個問題展開辯論。

森有禮的主張傾向自然法理論,認為憲法將人民作為天皇的臣民(subject)的權利與義務寫入法律文字之中是不洽當的事。因為個人權利是每個人生而具有的自然權利,但憲法的規範對象則是政府內部的權力關係與義務。任何成文法(人造法,artificial law)與世俗的權力關係都無法證成每個人生而具有的自然權利。但是,森有禮的主張無法判斷在緊急狀態之下,行使最高決斷權的權威是天皇?還是代表人民主權的議會。

而伊藤博文站在實證法的立場,主張將所有的權利都歸於憲法的明文規定,將天皇作為「國體」,並視為是最高決斷權的權威。在緊急狀態時,天皇可以行使最高決斷權,至於什麼是緊急狀態就有許多的解釋空間了。但在法理上指的是既有政治秩序面臨崩解,成為霍布斯式自然狀態的狀況。非緊急狀態時,作為「國體」的天皇就是賦予憲政具有正當性的最高權威來源,也是作為臣民的人民擁有憲法所賦予的權利的正當性來源。

「無責任體系」與戰後日本自由主義的困境

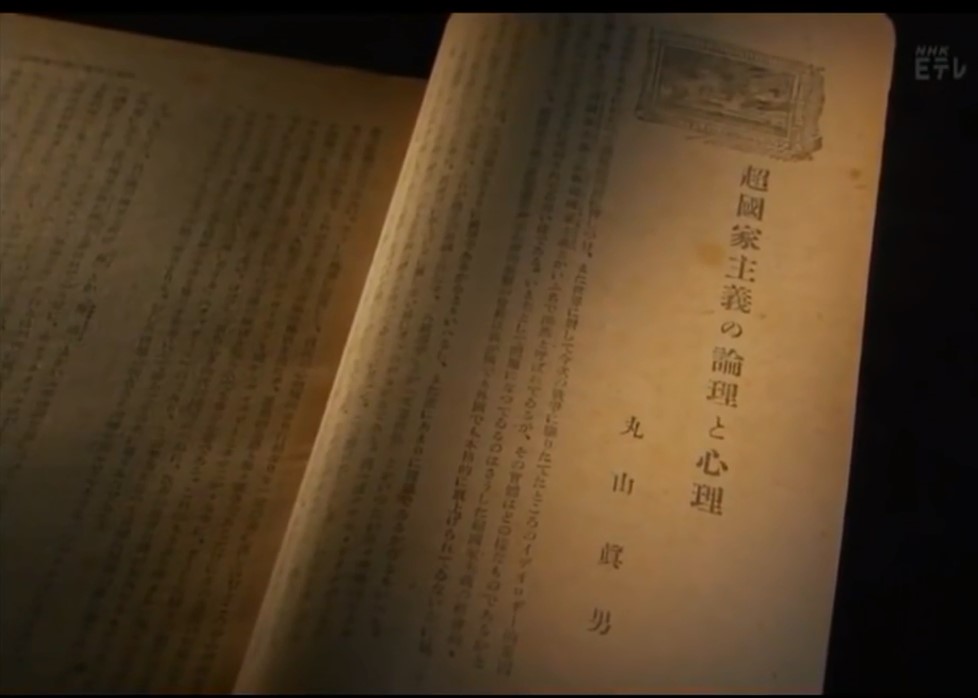

1946 年,丸山真男在〈超國家主義的理論與心理〉一文中,直指在作為「國體」的天皇制之下,日本國家的各種權力結構所形成的社會文化與集體心理狀態是一個「無責任體系」。

在這個「無責任體系」之中,被憲法賦予政府職權的人並沒有依據自己主體性的判斷來進行決斷,而是因應時勢來進行決斷。在實施權力對他者進行干涉與強制時,實施權力者與作為「國體」的天皇的親疏遠近關係,就成為實施權力對他者進行干涉與強制的理由。在憲法的架構之下,位居日本政府官僚體系越高位者,與天皇的關係越親近;相對地,位居日本政府官僚體系越低階者,與天皇的關係越疏遠。

丸山真男認為,這樣的現象展現在二戰時期,日本軍人嚴厲且殘暴虐待下屬與戰俘的過程。1944 年在東京大學法學部擔任助教授的丸山真男因為徵招令而進入在朝鮮半島的日本陸軍服役。當時在軍中擔任最低階二等兵的丸山就飽受其他一等兵與下級士官的嚴厲對待。

因為有了朝鮮服役的親身經驗,結合對戰時日本軍人言詞與行為的經驗觀察,丸山真男認為二戰時期的日本軍人嚴厲對待下屬與虐待戰俘,是依據他們身為「天皇的軍隊」、「皇軍的精神與目的是要宣揚皇道」而與日本國家權力結合成為一體的想像。

日本國家權力的最高權威來源則是天皇。在軍隊體系中職權越高者與天皇的關係就越靠近,因此可以以「天皇」之名對下屬與戰俘實施權力的干涉與強制。[4] 在這個「無責任體系」之中,衍生出日本社會中充斥著「首領式權威的支配」、「追求和諧」與「討論淪為演戲」的情況。

即使在 1945 年日本宣布戰敗之後,這三種文化現象仍然充斥在日本的政治與社會活動之中。

「首領式權威的支配」是指在上位者對下位者、領導者與被領導者的關係之中,上位者與領導者所擁有的是「權威」。只是,這個權威的來源從「天皇」轉變成了「上司」,要求下位者與被領導者服從權威的理由,從「不畏天皇大不敬」轉變成了「不服從上司大不敬」[5]。

因此,雖然戰後日本在各個層級與各個領域有許多的會議,但是這些會議都與會議參與者相互之間的說服無關,而是上位者或領導者施予「首領式權威的支配」的場域。

在這類型會議之中,自由主義強調彼此平等的主體之間的「自由討論」只是演戲。若這類型會議之中「自由討論」的戲碼被破壞,就會被指責是破壞和諧。而破壞和諧的原因是因為下位者或被領導者被有心人士煽動,或是下位者與被領導者缺乏「教育」。

因此,上位者、領導者、上司必須要以父母之心來教育下位者或被領導者。在下位者與被領導者因為接受「教育」而服從於「首領式權威」所支持的價值與文化之後,再實現法規制度賦予他們的權利。

丸山認為,從「無責任體系」衍生出的這三種情況是阻礙戰後日本追求自由主義與民主的三大障礙。[6]

這三種情況所促成的一元性思維也與知識分子的意識形態教條化有關。在 1950 年的日本,不論是美國民主主義的支持者、蘇聯共產主義的支持者、還是英國社會民主主義的支持者,都被丸山認為具有高度意識型態教條化的傾向。而丸山真男對於任何意識形態的教條化都表達了強烈的反對。[7]

1950 年在〈給一個自由主義者的信〉之中,丸山認為擁抱各種政治意識型態的日本知識份子都高度傾向於用抽象的意識型態或理論作為對現實政治、社會問題進行認識、批判與判斷的依據。

但是,不論這個意識型態或理論是美國式民主、共產主義還是英國式社會民主,都不是從對日本人實際生活的經驗性詮釋之中抽象化、理論化而成的理論,而是將一套來自其他歷史與文化的國家經驗抽象化、理論化而成的理論,套用到對日本人實際生活的認識與判斷。

這種「套用」理論的方式就已經蘊含了強制將豐富多元的經驗進行化約地詮釋與化約地診斷。這種化約是一種強制。丸山指出,當時明顯具有各種意識形態教條化傾向的日本知識份子,正是藉由這種「理論套用」的模式來使自己對日本現實政治、社會問題的認識與判斷具有道德上的優越性,並且賦予自己的判斷具有道德上的強制力。

若這些意識型態教條化的知識份子掌握了政治權力,就很容易淪為「首領式權威的支配」。

不管這些知識份子所懷抱的價值是美國式民主、共產主義,英國式社會民主的教條化,在他們的意識之中都認為自己的立場具有道德優越性。所以,對這些知識份子而言,任何質疑與反對的立場都只來自於兩種原因:

第一,這些質疑與反對的人沒有真正認識到他們所懷抱的價值,所以必須要以「父母之心」來教育這些人,在這些人成功地被教育之前,就先禁止他們發出質疑與反對的聲音。

第二,這些質疑與反對的人是被有心人士惡意煽動,所以除了要教育這些人之外,還要標示出那些人是進行惡意煽動的有心人士,再予以逮捕、清除。

結果就是意識型態教條化的美國式民主阻礙了美國式民主在日本的實行,意識型態教條化的英國式社會民主阻礙了英國式社會民主在日本的實行。這些信奉意識型態教條的知識份子十分確定自己知道可以達致「完美」以及如何可以達致「完美」。因此,他們可以帶著良心的寂靜做出傷害他人權利的事情,甚至殺害、重傷他人。

就此而言,丸山真男對於「首領式權威的支配」的批判與以賽亞•伯林認為「家父長制(Paternalism)是可以想像到最嚴重的專制主義」[8]相互呼應。

丸山真男還指出意識形態教條化的一元性思維還影響到日本人對於「現實」(reality)的想法。

這種對「現實」的一元性想法呈現為兩種特徵。第一種「現實」觀的特徵是指「現實」是既定的事實,一旦既定事實形成之後,就無法改變。在這種「現實」觀的特徵之下,提議說「我們要面對現實」等於就是「我們要適應現實」。但是,這種「現實」觀忽略了「現實」也是人的選擇、價值觀與行動所創造出來的。

丸山認為,就是這種特徵的「現實」觀讓日本經歷了天皇作為「國體」的現實、軍部的現實、滿州國的現實、退出國際聯盟的現實、七七事變的現實、日德義三國軍事同盟的現實、大政翼贊會的現實、太平洋戰爭的現實、兩顆原子彈的現實……等。

在這些「現實」之中,日本政府的決策者都只是缺乏主體性地以適應「現實」來進行決斷,因此使得整個日本國家體系淪為一個根本沒有人能夠負責的「無責任體系」。甚至,丸山真男指出,在這種「現實」觀之中,二戰戰後的日本民主化也只是在「日本戰敗」的現實之中被肯定,因此是一種「不得已的民主」[9]

第二種「現實」觀的特徵是「現實」的一元性:只強調「現實」的單一樣貌、單一原因與單一應對方式。但是,只要懷抱著「現實感」(sense of reality)來觀察人類世界實際的樣貌,就會發現「現實」是由各種錯綜複雜、相互矛盾與衝突的各種價值觀、各種行動與活動所構成。這是丸山真男所說的「『現實』的多元性構造」。

而只強調「現實」的單一樣貌、單一原因與單一應對方式,往往是已經預設了某一種價值判斷或某一種人性觀之後,才能將各種錯綜複雜的「現實」化約為一種單一樣貌、單一原因與單一應對方式的「現實」。

丸山真男的處方

面對二戰戰後日本追求近代化的嚴重挫敗,丸山真男一方面主張,自由主義者們不能心懷「天下烏鴉都是同樣黑」[10]的全面否定態度,因為這樣的想法是忽視歷史與現實世界間所存在的各種可能性,另一方面,主張自由主義者自己要主動、且有意識地接收多元歧異資訊。

因為丸山真男認為,我們無法製作一個理想論證來跳脫我們所在的世界,也無法在一個對所有人類而言都是共同的範圍之中完全自由地與所有人類互動與溝通。

就此而言,他認為不論來自「外部」(outside)的理論如何地正確無誤,只要孤立於「內部」(inside)人們的理解與情感,那麼這個來自「外部」的理論就無法改變「內部」人們的世界。

因此,對於自由主義者而言,唯一一條開放的道路就是去認識到:當無法離開、無法擺脫自己所處的政治共同體的限制時,可以在所處政治共同體的邊緣安置自己,這邊緣領域聯繫著所謂的「外部」(outside)。

當生活在共同體邊緣領域的人民分享著內部的共同想像之時,一個人會試圖與「外部」持續聯繫與互動,並會藉此破除認知凝固僵化的傾向。這種刻板認知模式是在區別共同體的「內部」與「外部」之別的情況下,由內部人們的自我聚積而形成的形象(images)所鞏固。

丸山真男所主張的自由主義者,與薩伊德(Edward Said,1935- 2003)對於現代知識份子形象的宣言式描述非常相似。[11] 他不鼓吹人們要跳脫自己的實際存在,進入一個理想化的「自主性的能動者」(autonomous agency)。因為這樣的主張既是不可能,也是缺乏「現實感」(sense of reality)。

相對於個人要成為「自主性的能動者」,丸山主張「實際上的自我」(actual self)在保持居於共同體「內部」的同時,也要拓展視野到「外部」,並且持續地與「外部」保持聯繫與互動。

對丸山真男而言,智識(intelligence)的作用就在於「在他者的他者性之中理解他者」(understanding others in their otherness)。[12]

「在他者的他者性之中理解他者」出自曼海姆(Karl Mannheim,1893- 1947),丸山真男從施密特(Carl Schmitt,1888- 1985)的著作《從囹圄之中獲救》(Ex Captivitate Salus,1950)引述了曼海姆的這句話。[13]

丸山真男對「歷史」的重視以及處理「思想史」的丸山方法論,也與他強調「在他者的他者性之中理解他者」息息相關。

丸山認為,閱讀與研究過去的經典著作的其中一種意義是,讓讀者能夠暫時地從其所處的當代世界抽離。這種「抽離」不是讓讀者逃避自己所處的現實世界,而是為讀帶來一種與現存世界的「距離感」。這種由「抽離」而帶來的「距離感」能夠使讀者培養注視當前現實生活全貌的能力。[14]

當讀者帶著自我意識進行閱讀經典著作時,就是在與經典中的他者進行對話,並且在對話之中思考自己。

經典著作是作家精心鋪敘的「生命」,經由文字凝煉而成的結晶世界,將敘述、論證與讀者融合成一個的世界。經典著作全是作者們在俗世中精心打造的高塔與輝煌的宮殿,也是人們安泊駐足的港灣,邀請潛在的讀者們在享用它們的殷勤中揚起自己的船帆!

或許,藉由閱讀經典著作,人們才可能在烏雲密布的天際,望見些微天光。

丸山真男也是如此理解他對日本思想的歷史研究的意義。丸山認為,他對日本思想史進行的研究將提供一個觀點。在這個觀點之中,人們在自由地探索日本思想史的同時,也指明了未來日本思想的可能性。[15]

就此而言,丸山研究日本思想史的研究目的有二。一來是藉由詮釋過去來理解當代,二來則是豐富了未來的可能性。換言之,丸山真男在進行日本思想史研究時,不僅是在讀日本史上的經典、讀這些經典的作者、讀作者所處的時代,也同時是在閱讀自己,以及自己所處的時代。

這除了要同情地理解作者,反覆思量經典中的意義,掌握書寫的歷史脈絡;也在於培養自己理解、反思與判斷自身存在與處境。

就如同生命中有一些非常重大的事件和相遇,它們的意義很難一下子被理解。

當今人們與某段歷史研究相遇也是如此。這個相遇的意義可能為迫在眼前的問題帶來的新想像、新意識與新可能,也為新的行動搭建起合適的演出台。甚至,今日或未來的人們都可能從遙遠的歷史背景下的某個特定現象中汲取力量,從而在當下恢復行動和生命力。

就如 1978 年傅柯(Michel Foucault,1926-1984)受邀到日本演講,丸山真男與傅柯面談之後,對傅柯及其研究作了以下的評論:

所有他在做的事都是反笛卡兒主義。

換句話說,就是對現代理性主義的控訴。但是,來自歐洲笛卡兒主義傳統的巨大重量與力量卻橫亙於與他的對話之中。即使在激烈地對抗笛卡兒主義的同時,他仍然深深地被它所束縛。所以,對笛卡兒主義進行反叛的同時,也賦予了它新生 [16]。

傅柯的創造力來自於傅柯對法國智識傳統中笛卡兒主義的繼承與創造性地運用。丸山真男對日本思想的歷史研究,就是希望能在研究、再詮釋日本史上的日本思想時,能挖掘出日本歷史與文化中有日本對自由主義與民主永恆追求的可能性。

就如東京大學學者苅部直則總結丸山真男與傅柯會面的意義:

一個遠東的政治理論研究者在現代性的旗幟下邁步前行,以及一個西方的哲學家宣揚現代主體性的消亡。但是,一方面他們兩人都在與他們自己的傳統鬥爭、掙扎,另一方面他們都經由再次詮釋他們自己的傳統來尋找、促進一種立基於歷史論述之中的政治介入形式[17]

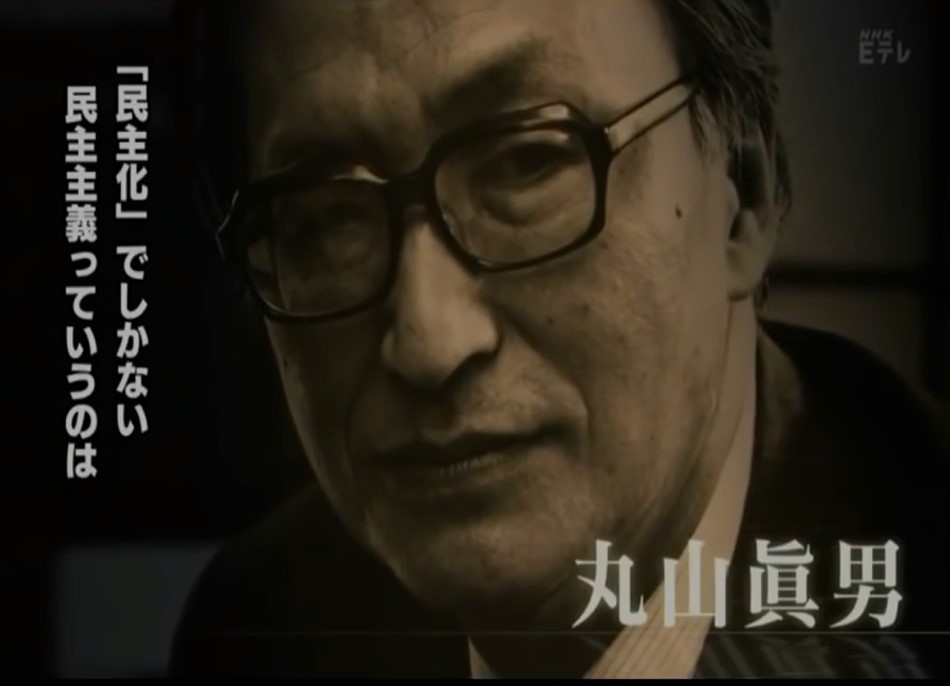

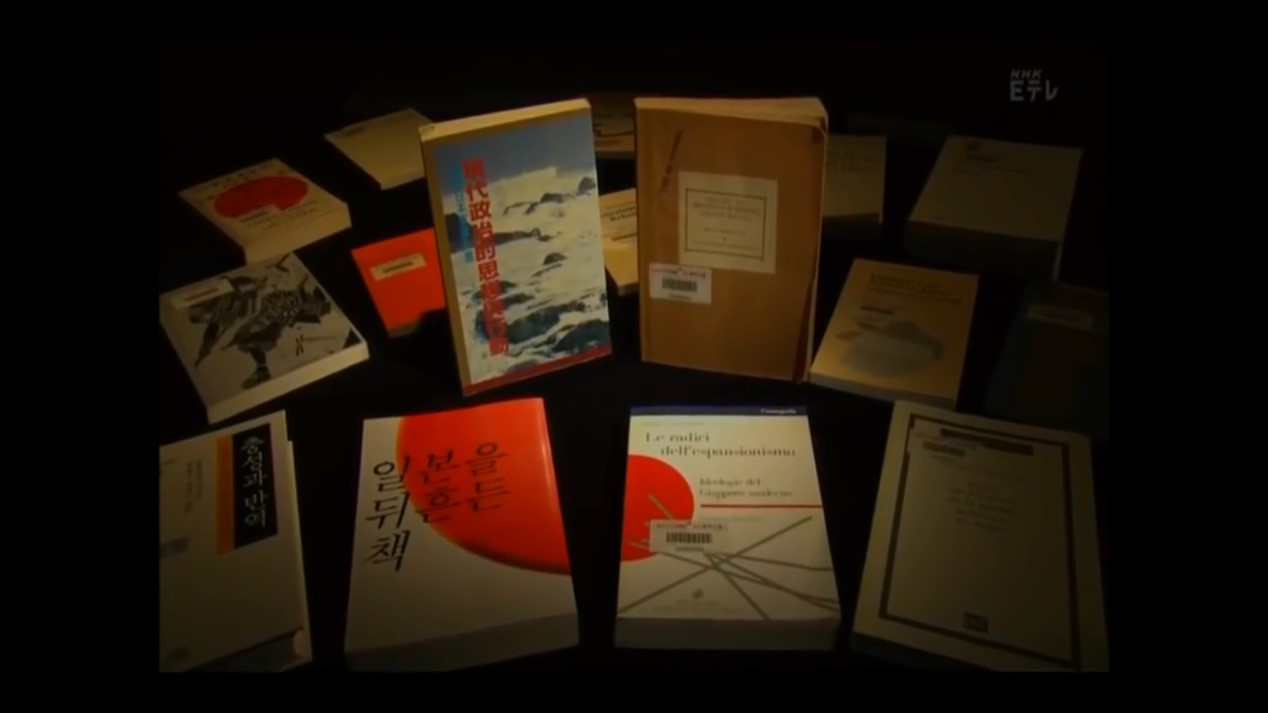

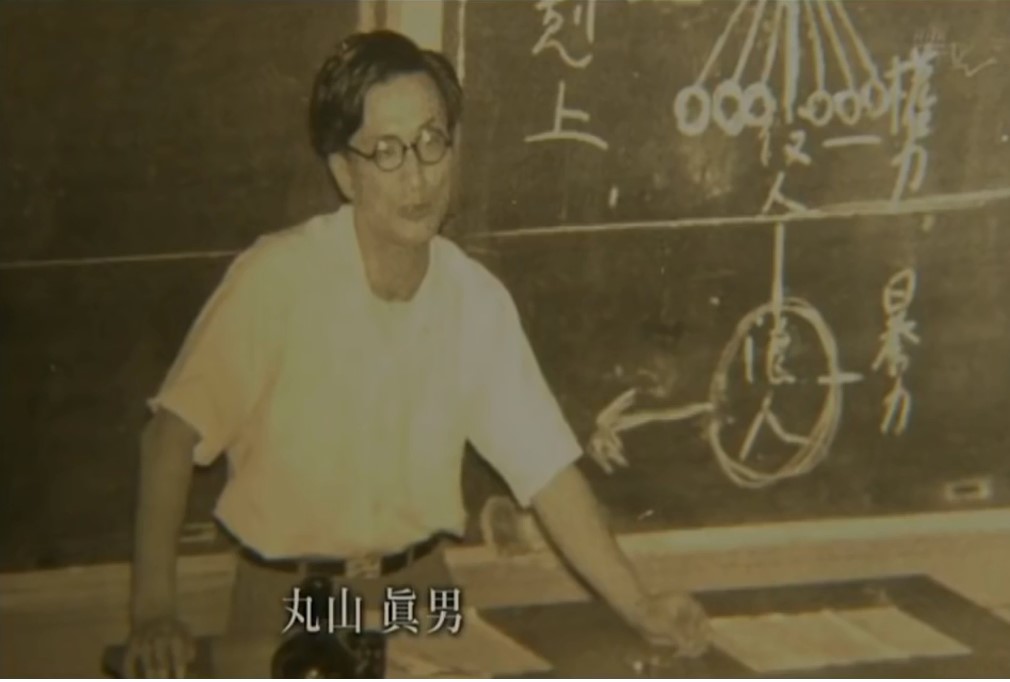

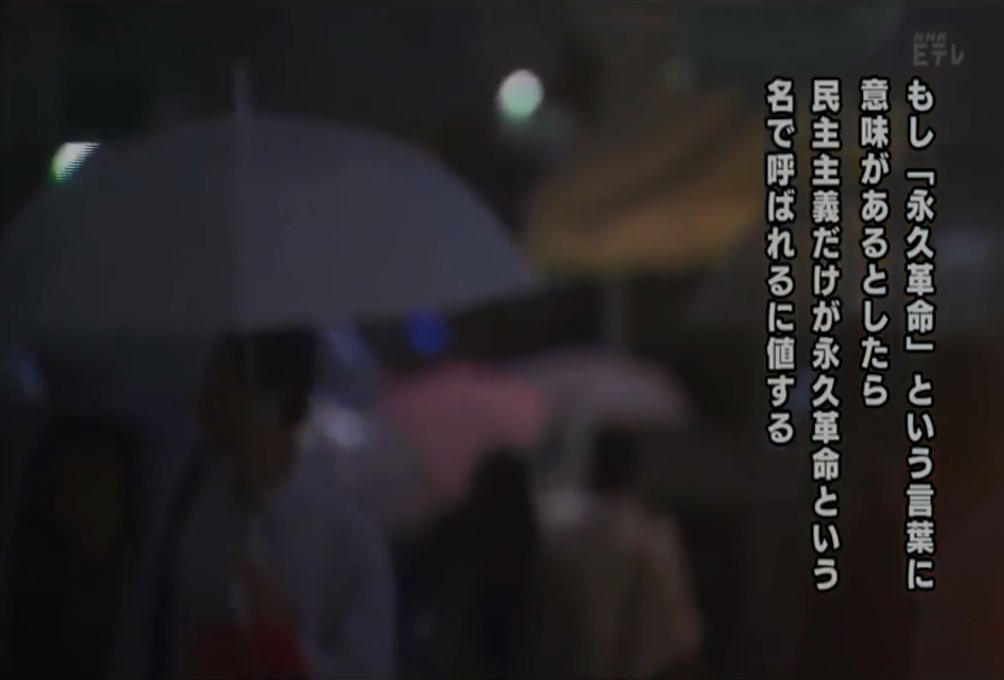

圖片擷取自NHK製作的丸山真男紀錄片「知の巨人たち:政治学者丸山眞男」。紀錄片的youtube連結:https://www.youtube.com/watch?v=oxib7L70ego。

[1] 王前,〈伯林批判啟蒙批錯了?――牛津伯林研討會雜記〉,收錄於思想編輯委員會,《香港:本土與左右,思想26期》,(台北:聯經),2014。〈伯林批判啟蒙批錯了?――牛津伯林研討會雜記〉一文中提到的牛津伯林研討會,會議中的論文後來整理出版為Isaiah Berlin and the Enlightenment一書。見Edited by Laurence Brockliss and Ritchie Robertson, Isaiah Berlin and the Enlightenment, Oxford, Oxford University Press, 2016.

[2] 王前,〈施密特為什麼這麼「熱」? ―― 日本政治思想學會年會紀實〉。文章連結:http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1251127。

[3] 因為明治時期明治政府的掌權者對自由民權運動的反對

[4] 丸山真男著,林明德譯,〈日本法西斯主義的思想與運動〉,收錄於《現代政治的思想與行動》,(台北:聯經),1984。

[5] 丸山真男著,林明德譯,〈給一個自由主義者的信〉,收錄於《現代政治的思想與行動》,(台北:聯經),1984。

[6] 丸山真男著,林明德譯,〈給一個自由主義者的信〉,收錄於《現代政治的思想與行動》,(台北:聯經),1984。

[7] 丸山真男著,林明德譯,〈給一個自由主義者的信〉,收錄於《現代政治的思想與行動》,(台北:聯經),1984。

[8] Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, in edited by Henry Hardy, Liberty, Oxford: Oxford University Press, 2002, p.183.

[9] 丸山真男著,林明德譯,〈「現實」主義的陷阱〉,收錄於《現代政治的思想與行動》,(台北:聯經),1984,131-132頁。

[10] 丸山真男著,林明德譯,〈「現實」主義的陷阱〉,收錄於《現代政治的思想與行動》,(台北:聯經),1984,112頁。

[11] Edward Said著,單德興譯,《知識分子論》,(台北:麥田),2004。

[12] 丸山真男著,林明德譯,〈「政治的產物」及其極限〉,收錄於《現代政治的思想與行動》,(台北:聯經),1984。

[13] Karube Tadashi, translated by David Noble, Maruyama Masao and the Fate of Liberalism in Twentieth- Century Japan, Tokyo: I-House Press, 2008, p.160.

[14] Karube Tadashi, translated by David Noble, Maruyama Masao and the Fate of Liberalism in Twentieth- Century Japan, Tokyo: I-House Press, 2008, p.161.

[15] Karube Tadashi, translated by David Noble, Maruyama Masao and the Fate of Liberalism in Twentieth- Century Japan, Tokyo: I-House Press, 2008, p.160.

[16] Karube Tadashi, translated by David Noble, Maruyama Masao and the Fate of Liberalism in Twentieth- Century Japan, Tokyo: I-House Press, 2008, pp.162-163.

[17] Karube Tadashi, translated by David Noble, Maruyama Masao and the Fate of Liberalism in Twentieth- Century Japan, Tokyo: I-House Press, 2008, p.163.

- 丸山真男著,林明德譯,《現代政治的思想與行動》,台北:聯經,1984。

- 丸山真男著,區建英與劉岳兵譯,《日本的思想》,上海:三聯,2009。

- 丸山真男著,區建英譯,《日本近代思想家福澤諭吉》,北京:世界知識出版社,1997。

- 丸山真男著,王中江譯,《日本政治思想史研究》,上海:三聯,2000。

- 丸山真男,《現代政治の思想と行動》,東京:未來社,第九刷,2015。

- 丸山真男,《丸山真男集 • 第五卷》,東京:岩波書店,1996。

- 丸山真男,《丸山真男集 • 第七卷》,東京:岩波書店,1996。

- 丸山真男,《丸山真男集 • 第八卷》,東京:岩波書店,1996。

- 丸山真男,《丸山真男集 • 第九卷》,東京:岩波書店,1996。

- 王前,〈伯林批判啟蒙批錯了?――牛津伯林研討會雜記〉,收錄於思想編輯委員會,《香港:本土與左右,思想26期》,台北:聯經,2014。

- 王前,〈施密特為什麼這麼「熱」? ―― 日本政治思想學會年會紀實〉。

- 薩依德(Edward Said)著,單德興譯,《知識分子論》,台北:麥田,2011。

- Masao Maruyama, edited by Ivan Morris, Thought and Behavior in Modern Japanese Politics, Oxford: Oxford University Press, 1969.

- Fumiko Sasaki, Nationalism, Political Realism and Democracy in Japan: The Thought of Masao Maruyama, London: Routledge, 2012.

- Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, in edited by Henry Hardy, Liberty, Oxford: Oxford University Press, 2002.

- Karube Tadashi, translated by David Noble, Maruyama Masao and the Fate of Liberalism in Twentieth- Century Japan, Tokyo: I-House Press, 2008.

- Rikki Kersten, Democracy in Postwar Japan: Maruyama Masao and the Search for Autonomy, London: Routledge, 1996.

.jpg)