日治後期,有報社編了本《臺灣人士鑑》,將島內知名人物的簡介、個人資訊彙集成冊,並註明每個人的業餘興趣。其中某位名士的興趣大抵是這樣的:

等等,這看起來還比較像交友軟體上的自我介紹吧?這個人的真實身分,讓我們先賣個關子。關於士紳,並不是只會談死板板的禮義廉恥、儒家教條,他們其實充滿玩心,十分享受在這個時代之中。

體位向上:跟著老師動ㄘ動

除了電影與舞蹈等這些今日可以想像得到的娛樂,有些當時剛從西方傳入臺灣運動,也成了士紳們的心頭好。當然這裡所指的「運動」,不是練拳頭的武術或騎馬打仗,也不是蔡培火、蔣渭水熟悉的社會「運動」──而是葉盛吉與南一中(今南二中)同學前往海水浴場的「臨海教育」,以及小說家呂赫若、記者黃旺成夏天跳入河中清涼消暑的游泳日常。而馬術、撞球、網球、桌球與橄欖球等西式的運動也逐漸得到臺人歡心,成為時人休閒娛樂的選項之一。

這些各式運動習慣的養成與傳入,一方面與赴日的留學生密切相關,另一方面則仰賴來臺從事商貿的日本人。前者如高雄陳家六少爺陳啟川,便在田徑項目表現優異,留學期間曾在「第一屆全國中等學校選手權大會」中一次拿下 100 公尺、200 公尺、擲鐵餅、推鉛球、擲標槍、800 公尺接力等比賽的冠軍獎牌,技驚全場,還差點因此變成(臺灣第一位)奧運代表隊的成員。

後者則如高爾夫球,最早是在 1918 年由臺灣新聞社社長松岡富雄,從美屬菲律賓引進臺灣。打小白球的風氣於是慢慢擴散開來,一開始是在日本官員的小圈圈內流行,隨後也風靡了臺人士紳圈子。像是這篇開頭那位熱愛閱讀的先生,便是高爾夫球的愛好者之一。

沒錯,他就是曾經怒砸幾百萬去環遊世界的霧峰林家少爺獻堂仙。

1931 年 5 月 1 日這天,他起床看了看天氣後,覺得外頭「不寒亦不熱」,正好適合來活絡一下筋骨,便立刻約親朋好友八個人揪團去臺中大肚山打高爾夫球。這是林獻堂的第一次,但絕對不是臺灣人的第一次。

總之,林獻堂好像也沒有什麼新手運,「擊多不中」,從第一個洞打到第五洞總共花了一個多小時。不過他後來也在日記裡偷偷抱怨,覺得自己打不好是因為這座球場以前是墓地,土丘的凹凸起伏「稍微不便」,徒增了他的困擾。雖然這一次經驗看起來不怎麼樣,但林獻堂卻沒有因此洩氣,反而越打越起勁,甚至在家裡的大院子蓋了一座小高爾夫球場,訪客來訪時總少不了PK一番。

但要說真正以高爾夫球打出一片天地的臺灣人,當然很難是這些忙碌的仕紳們,這終究充其量只能算是業餘娛樂──臺灣人第一次在這個項目獲得優異成績,要等到1937年,那是曾當過伊澤多喜男總督桿弟的陳清水,在日本職業級的公開賽奪下了冠軍。

老師……老司機上路囉!

仕紳們的休閒並不只有打小白球,當然是時下最流行的都要來一點。雖然吟詩作對還不算老派,但 19、20 世紀以來迷人的新發明太讓人目眩神迷,日本殖民下的摩登生活與新規範,深深地改變了時人的生活與習慣。

例如在 1935 年的 10 月,日本始政四十周年博覽會開幕的這天引來了報紙大篇幅報導,而在不起眼的角落出現了這張怪異的圖片。那是立在菊元百貨(位於今臺北市衡陽路與博愛路轉角)附近的交通號誌燈,也是臺灣史上的第一支。

跟現在一樣,這座號誌燈有著紅、綠、黃三色光,不一樣的是上頭多了標示著「前進」的日文大字,暗示第一次看到它的臺灣人什麼時候該走、什麼時候該停。而報導也明確寫到,這座號誌燈的出現是為了避免博覽會周邊的路況混亂,並用來教導往來民眾正確的交通知識。

細看這張照片,與今日最大的不同,莫過於行車方向──當時的臺灣延用日本國內的通行規則,一律「左側通行」。為了讓當時的臺灣人好好習慣新的交通規則,1920 年代還出現了「右方是地獄的一丁目,左方是安全極樂之道」的宣導標語,並要警察在路上好好糾正大家的走路方向。

而這支交通號誌的出現,也代表當時臺灣社會的行車數目已達一定數目,會對交通往來與行人安全造成潛在危險。在《臺灣自動車界》的創刊號中,刊載了一則關於「交通安全週間」的側記,在高呼「交通時代出現了!」的同時,也批評交通的問題彷彿「殺人道路」,是現代社會的一大污點。截至1937年,全臺車牌編號來到了上千組,這也意味著日治末期時已經有上千輛轎車在全臺各地的馬路上奔馳。

臺灣第一輛自用車在 1912 年,而這臺汽車據辻利茶鋪的負責人三好三德郎所說,是給臺灣總督的配車,不過誰知道當時的總督佐久間左馬太「討厭汽車,所以他還是繼續使用前此的馬車」。在這段時間,四輪車逐漸在來臺日商與官員間風行起來,但在臺人社群中仍是大戶人家才買得起的奢侈品,大多數人最多還是偶爾搭個計程車或公車。

但還是有一些留下相關資料的臺灣人,例如前述有提過的陳啟川便是一位愛車成癡的代表,當時的汽車雜誌甚至稱擁有 Chrysler 轎車的他為「頂尖車主」。戰後初期重新編寫的《臺灣時人誌──臺籍人士篇》中還解釋他的興趣之一便是:

駕駛汽車。興趣尤濃,逐年各國新式汽車問世,俱均應時置備。

白天工作、晚上讀書、假日……去拍照?

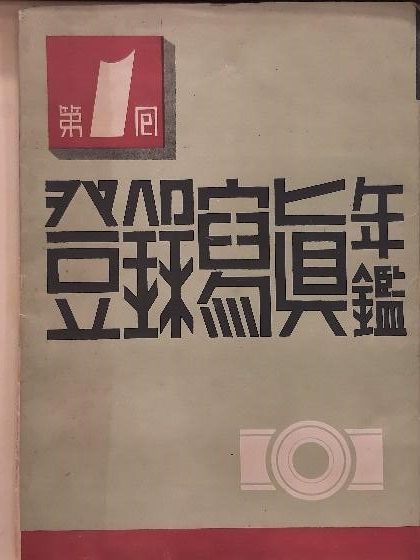

至於當時熱衷於第一手流行娛樂的公子哥們,另一項絕對不會錯過的,當然是極為新潮的「攝影」。

被臺灣人理解為「翕相」(hip-siōng)的「寫真」攝影,當時仍屬十分昂貴的一項「娛樂」。對於一般人而言,一生中少數會留下影像紀錄的時候,大多是逢年過節或人生關鍵時刻,更遑論擁有相機。民間甚至流傳著「一部相機換一甲水田」的說法,那是個拍幾張照的錢可以買好幾斤豬肉回家的年代。

至於業餘攝影興起有許多潛在可能性,諸如彼時 1920 年代都會中產階級的興起,帶動了大眾文化的流行。另一方面,寫真館的出現也迫使部分傳統畫家轉行,不得不轉換謀生之道。至於在彭瑞麟的例子裡,則暗示了攝影作為一種職業,對當時的臺灣人來說,是一件新興的事──他在看到陳澄波搶先他成為第一個入選日本帝國美術展覽會的臺灣人後,在老師石川欽一郎的建議下轉換跑道到攝影,成為第一名也是第一位從日本攝影學校畢業的臺灣人。

近年來重新爆紅的日治時期攝影師鄧南光,就是攝影愛好者之一。擅長街拍、紀實攝影的他,透過攝影機捕捉了 1940、1950 年代臺灣浪漫與迷人的那個片刻,在當時的攝影界引領風騷。出身北埔姜家的他,是在 1930 年代於東京法政大學留學時,才開始逐漸著迷於攝影,並對當時在歐洲正夯、號稱「時代相機」的萊卡相機(Leica)一見傾心。

無奈一部新的萊卡幾乎要花掉他十個月的留學學費,就算是出身大家族的他也難以負荷。想方設法了半天,才終於跟別人「凹來」一部二手的 Leica A,他還因此興奮的好幾年都要有「它」在旁才能安然入眠。

除了留學生之外,當時許多地方士紳或積攢了點小錢的人,常常投入攝影的行列。無論是嘉義的張清言醫師或善化的孫江淮代書都對此樂此不疲(儘管據他們所說,這也都要花掉將近他們一棟房子的錢):

另一方面,攝影的流行也仰賴物質層面的突破。由於日本的攝影術與顯影技術的發展,拍照的成本逐步降低,這不僅反映在價格上,學習門檻亦然。1930年代,相機價格已不再高不可攀:儘管仍有許多超過600圓的進口相機,但也出現一兩百元中等價位的相機,也使時人的娛樂選擇變得更為多樣。

因此當時的臺灣,相對便宜的日本製相機更常成為時人的選擇,也讓攝影不再是仕紳們的專屬娛樂,更讓攝影風潮也吹入了大學生間。像1938年對臺北帝國大學學生所做的興趣調查中,喜愛攝影的便占了其中的14.8%。

1943 年,在戰爭的防諜需求下,臺灣總督府辦理了第一次的「寫真登錄」,允許名單上的攝影師只要配戴許可證,便能在管制狀態下自由攝影、不受干擾。近三百名的應徵者中,只錄取了 86 位,而臺灣人僅占其中約四分之一的名額,鄧南光與李火增當然榜上有名,同時入列的還有前面提到的陳啟川。

閒暇時便揹著相機、帶上足夠的賽璐璐底片,這些日治時期的業餘攝影師們,漫遊、穿梭在城市的大街小巷,試著尋常風景中找到絕佳的角度,然後按下快門,捕捉那永恆的一刻──相片中顯現的影像,不只是當時社會的最佳寫照,也表現了攝影師個人生活的痕跡,以及他們心目中那些珍貴的吉光片羽。

已逝的時代殘影

時至今日,曾經引領風騷的柯達公司倒了,還在用底片拍照的人也被視作「文青」或懷舊復古,但這卻是前面提及的士紳好野人們的頂級娛樂。

這些士紳幾乎可以說是站在時代最前緣、第一群體驗最新穎器械與活動的臺灣人。他們過著什麼樣的生活呢?有著什麼樣的艱難與考量呢?儘管不是人人都能接受時代的摩登,不少人拒絕、甚至是被時代的浪潮所淹沒,但不管願不願意,新舊生活都在他們的身上留下了影子。

在這些被政府冠上「御用士紳」或「民族英雄」稱號的人們背後,有著他們最個人而私密的慾望與期待,往往不是一個刻骨銘心的故事或官方版本的寓言,可以兩三語道盡。

- 《臺灣日日新報》

- 《臺灣民報》

- 《臺灣自動車界》

- 中央研究院臺灣史研究所臺灣日記知識庫

- 臺灣新民報社編,《臺灣人士鑑》,1937。

- 照史,《高雄人物評述 第一輯》,1983。

- 陳柔縉,《臺灣西方文明初體驗》,2005。

- 戴寶村,《陳中和家族史:從糖業貿易到政經世界》,2008。

- 林玉茹、王泰升、曾品滄、吳美慧、吳俊瑩訪問,《代筆書、商人風:百歲人瑞孫江淮訪問紀錄》,2008。

- 章子惠編,《臺灣時人誌-臺籍人士篇》,2009(初版1947)。

- 鄭麗玲,《臺灣攝影家:李火增》,2018。

- 簡永彬等著,《凝視時代──日治時期臺灣的寫真館》,2019。

- 李毓嵐,〈日治時期臺灣傳統詩人的休閒娛樂—以櫟社詩人為例〉,2009。

- 蔡蕙頻,〈身手不凡──臺灣體育好手〉,2013。

- 陳芝蓉,〈左極樂,右地獄:日治時期台灣「左側通行」之推行〉,2015。

蔣渭水、蔡培火、蔡式穀、陳逢源、林呈祿、黃呈聰、黃朝琴、蔡惠如(賴淳彥提供).jpg)