*(Disclaimer:本文所出現「生番」、「熟番」、「番人」、「番社」等詞,皆為特定時代用法,當今已正名為「原住民族(群)」。以示尊重,合先敘明。)

過往學界對於發生在 1874 年 5 月到 12 月間的牡丹社事件始末,乃至原住民族群、清國、明治政府與西方列強之間的軍事或外交上的攻防折衝,已有相當充分的討論與研究。然而,除了從官方的角度來認識這事件外,當時清國民眾又是如何認識這起事件,並藉此形成對臺島的初步印象呢?當時,方興未艾的近代報紙媒體,提供了絕佳的管道與平台。

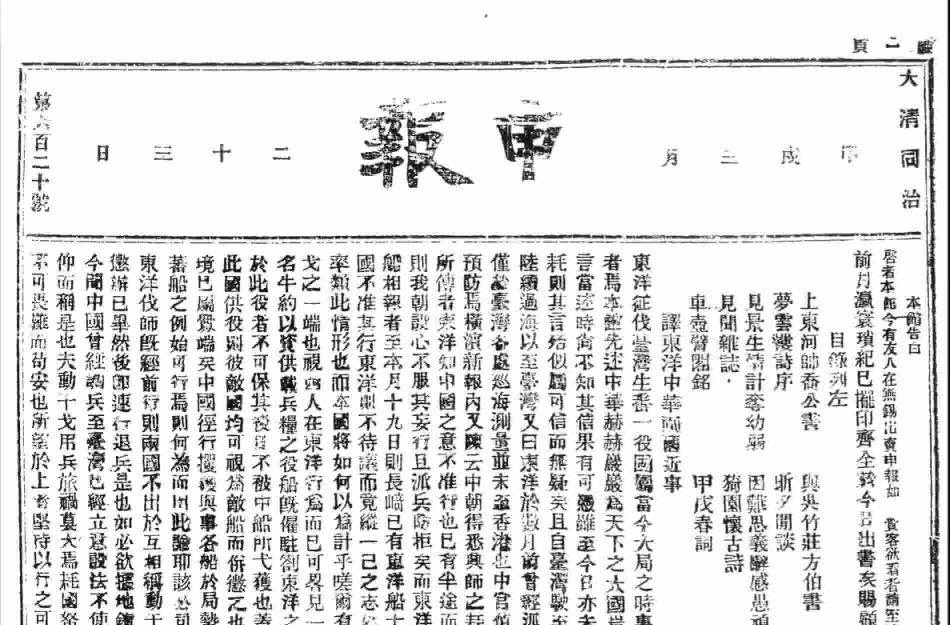

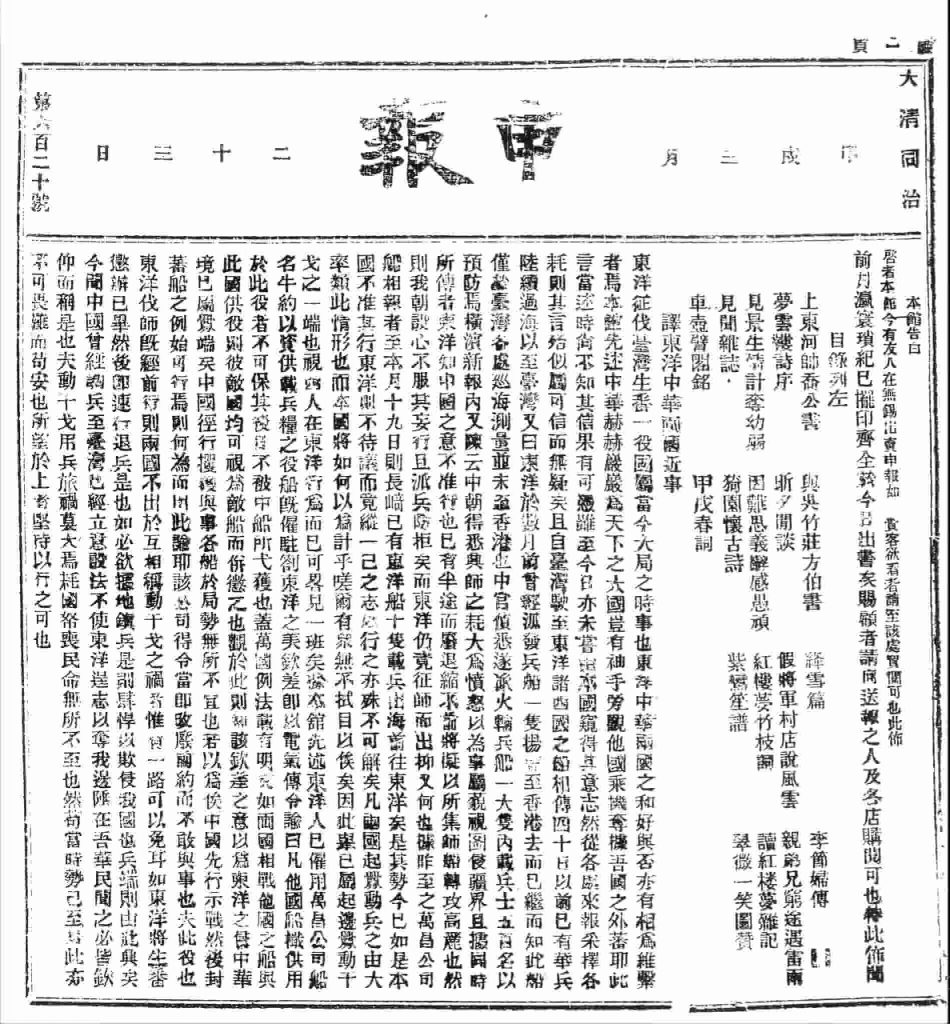

以創刊於 1872 年的《申報》為例,該報在事件發生期間高度關注並投入報導,甚至比清朝官方更加敏銳地預測到日本政府出兵的動態。在牡丹社事件期間,除了創下中國報紙首次進行戰爭報導的紀錄,以及開啟特派記者採訪的開端外,更有至少長達 40 天以此事件為頭條,並且累積超過 150 則相關報導;同時,《申報》的日銷量也從發行初期不到 600 份,到牡丹社事件後已高達近 5000 份之多。

究竟,在這蔥鬱的歷史叢林裡,還有什麼樣的真相至今依然神秘?

重返南國的路上,又將開啟什麼樣的全新想像?回顧這 150 年的歷史,我們又該如何面對當代的歷史問題?接下來,就讓我們一起翻開距今 150 年前的上海《申報》,來看看當時中國的報紙媒體與平民閱眾,究竟如何認識這起事件?又如何看待這起件事的發展?他們所關心的事務是什麼?從中所匯集起來的輿論觀點又是什麼?

對原住民族群的描繪:從八瑤灣說起

如同大多數人所知,日軍出兵攻臺的遠因及藉口,是 1871 年 11 月 6 日琉球宮古島貢船遇風難漂至八瑤灣,船員獲收留後卻因故被在地原住民族群追殺,最後全船 69 人中僅 12 人生還的「八瑤灣事件」。儘管八瑤灣事件發生時,《申報》尚未創刊,但隨著事件告一段落,1872 年 4 月 24 日,《申報》也轉錄了閩浙總督文煜及福建巡撫王凱泰對事件經過及處理的奏摺。

刊載奏摺內容一個月後,《申報》首次針對這起不幸的事件發表評論。除對此事深感遺憾、對相關地方官憲督撫辦事態度表示肯定之外,也首見對「生番」習性的「介紹」,以及往後處理類似問題的建議:「生番所居地方,多築於林樹之巔,莫可得其蹤;其行動敏捷如鳥,來往林澗穿梭自如。由於久居王化之外,無法用情理相喻」,加上本身擁有荷蘭人所遺留威力強大的火器,「各時常滋事擾民。」即便「熟番」也對他們相當畏懼,是故「失風之船,未有不為其食肉寢皮者。」文章強烈批評此種作為簡直是「無禮義、無知識,去禽器不遠也」,並由此建議當朝者若要有效治本,可「縱火焚林,並以千百尊大砲環攻盡殺,庶乎其甚害可除也。」

從以上內容我們可以見到,當中國民眾對臺灣原住民幾無所知,認為其行止殊為駭人的同時,其所提出的對策也同樣相當駭人。

島嶼特派員:追尋事件第一手消息的《申報》

時間快轉到 1874 年日本出兵前夕。以通商口岸上海為根據地的《申報》,創刊以來即大量編譯、刊登由往來各國船隻所攜至的英、日文報紙新聞;相比之下,終其牡丹社事件期間,清朝官文書仍採用傳統驛遞制度。因此,《申報》所獲悉、刊登的新聞,甚至經常比清廷官方更為快速。舉例而言,出兵消息最初見於《申報》是 1874 年 4 月 14 日,該報導中提及日本政府於 4 月 1 日正式發出檄文下令出兵征討,與臺灣島上之土人「誓戰報仇」。[1]

4 月 4 日,日本征臺機構正式成立,西鄉從道率領艦隊啟航離開東京,先往長崎集結。此時的清朝官方呢?總理各國事務衙門的恭親王直到 4 月 18 日才第一次獲悉日本已然出兵,還是由英國公使威妥瑪(Thomas Francis Wade)致函告知的;而當恭親王緊急行文有關地方官憲,試圖確認消息實情,閩浙總督李鶴年竟然尚未獲悉。等到各大臣督撫核實函覆、恭親王正式上奏朝廷讓同治皇帝聞知此事時,已是 5 月 14 日。這段期間,日軍艦隊不但已由長崎出發、中間停泊廈門整補,先遣隊更早於 5 月 7 日即在射寮登陸了。

等到確定日軍登陸臺灣南境,且已有日軍與原住民族群雙方衝突發生,沿海口岸的各家報社皆相當重視事態發展,《申報》更首創調遣特派員赴臺進行實地採訪,以期傳回更加詳實的資訊:

當朝廷與民間眾人的目光總算開始聚焦南臺灣,我們從報導中又看到了什麼?

首先,從事件爆發之初《申報》的報導點評中,我們可以發現報紙行文收斂節制,並不煽動主戰──雖然要求朝廷不該「畏難苟安」,但也僅呼籲日本如為生番而來,那麼「懲辦已畢,然後速行退兵是也」。否則若據地挑起兩國兵端,則「耗帑傷民,禍莫大焉」。[3]

至於報紙又是怎樣描寫臺灣地方居民對事變發生的態度呢?一開始,典型的報導大抵是一些富有的紳商倉皇內渡廈門,接下來卻驚訝地發現:日軍登陸時竟然有當地百姓給予協助!怎麼會這樣呢?報導想出了一個合理的解釋──他們對原住民的殺掠不滿,因此想利用日本人驅逐之。

不止如此,「東兵抵瑯嶠時,土人(按:指當地居民)甚為和睦,甘將地約萬畝售與東兵以為屯營。」[4] 至於看似被各方認為是事件始作俑者的「生番」各社呢?如今則成為日、清雙方所極力攏絡的對象。[5]

從以上《申報》刊載的文章中,我們所看到的似乎並非什麼國仇家恨、大義凜然的在地民眾,而更像是內部充滿種種矛盾與利益、或許也更貼近真實的紛雜景況。一幅豐富立體的島嶼戰事群像,由此躍然讀者案前。

從食肉寢皮到亦有人心:對「生番」的認識變遷

當時中國人民多認定這起事件乃由「生番」所引發,所以當民眾開始對這座孤懸海外的神祕島嶼感到好奇時,報紙因應讀者的需求,理所當然便從番人的介紹出發。從 1874 年 5 月 9 日起,《申報》開始轉載王韜於香港創辦的《循環日報》刊登之〈臺灣土番考〉上、中、下三篇文章;同年 5 月 27 日起更開始連載〈臺灣番社風俗考〉一到十四則。雖然這些內容大多只取材自傳統方志,但刊載於大眾媒體上使眾人遍覽,至少也算是從「毫無認識」到「某種認識」的普及過程。

說到《申報》關於臺灣印象最早的報導,其實是由一則對玉山的美麗傳說開始的:「萬山中,獨高遠;望如積雪。遍山皆美玉。」可惜只因生番兇悍所以無人敢近。[6] 順著這樣的印象,《申報》認為臺島「田壤沃厚、水土溫和;且地藏五金,已稱於世。厥後實為中國轄下之要省」[7],而且「地輿雖屬孤懸海外,而沃野千里,戶多蓋藏,財用豐盈逾於內地。」[8] 稍嫌誇大的說法則變成:「臺灣地土膏腴,田水由大山出,雖旱不涸;故一歲三熟,一年耕可有三年之食,為內地十八省所無:宜倭寇之垂涎也。」[9]

從上述報導文字中,我們可以看到,這個時期比起所謂東南屏障的戰略地位,民間更為重視臺灣的開發價值。報導認為,生番地方的生產力不但與平地不相上下,加上他們又沒有漢人的風水之說,因此既不會出現自強運動期間各地阻撓伐木、開礦等行為,又不會跟當時回亂正殷的西北地區一樣,面臨難以駕馭而需常駐大軍的負擔。[10]

有趣的是,如此強調番人特色與有待開發的豐饒資源的論述,反倒更加深了一種「他者化」或「非內地化」的色彩,以致於臺灣在這樣的觀點下,似乎成了一處可供進行政策實驗的理想「特區」。舉例來說,中日兩國簽約撤兵不久後,隔年(1875)春天隨即爆發獅頭社事件,清軍將領王開俊中伏身亡。消息傳出後,《申報》主筆於報導中附議贊同一位御史所奏,認為不如乾脆將臺灣租予洋人開礦,而臺灣地位則可比照上海租界一般。[11]

在由一系列零星衝突引發首次較大規模戰役之後,《申報》認為日軍雖然「甲兵犀利、槍砲精良,而於萬山之中,實亦無所施其長技。以故勝負之數,誠未易知也。」相較之下,倒是很擔心原住民族居住地所蘊藏的那些寶藏,會因日軍入侵而破壞殆盡:「聞生番內地多產堅金美玉,只以生番蠢然如鹿豕,不知開掘;所以寶藏雖多,猶未宣洩。使日人處此,其必大有作為矣。」[12]

另一則報導,看似雖只是一件詼諧調侃的趣聞軼事,卻也隱然呈現出傳統中國對日本人的族群印象及天下觀點。內容講述日人因不耐南臺灣夏季溼熱氣候,常在此區裸身遊走,不僅令混居此處的華民跟熟番住民婦女頗為尷尬難堪,希望西鄉從道能約束屬下行為,就連「生番中人,聞亦有所礙目」。記者對此謂:「東人既欲率師出境,僅往臺灣番地,是亦宜先行改此積習也;何必去父母之邦,徒為上國所竊笑哉!」[13]

隨著瑯嶠下十八社之中的十六社表示友好,而牡丹社及高士佛社戰士被擊潰遁入深山、部落社屋被焚毀後,亦派代表出面表示投降,日本的軍事行動於 7 月前已大致告一段落。從此,直到清、日雙方簽訂《中日北京專約》並在 12 月初完成撤兵移交之前,長達半年期間局勢趨於停滯,未再發生戰事。對於善後事宜,除了各方報紙仍爭論不休、條約中清國應給付日本「撫恤金」所衍生的琉球所屬問題,以及期望朝廷重視內政改革與國力提升,我們也可以看到部分對於臺灣番人地方開發與生活改善的倡議。

在日軍全數撤離後,清廷當局首要進行的任務之一,無疑便是對生番的安撫問題。對此,《申報》在 1875 年 3 月 20 日發表了一篇評論,指責清軍於獅頭社事件的剿撫過程中,對比先前侵臺日軍相對嚴明的紀律與友善的態度獲得番人敬重,清軍不但未盡基本的人道義務與對待,反倒恣意遂行報復嗜殺:

…憶當時東兵與番接戰,亦不過僅殺執器之敵;至若刃殺老小及女,未聞其事。…若昨日所陳中兵出懲,番人已捨其堡,惟留下老小及女數名,而官兵隨皆付之一刃。試問殺老小,猶得謂之撫鎮乎?試刃於軟弱老小,猶有何光於官兵乎?今承辦臺灣善後之人於鎮服人之道,有罪者既已嚴懲,更施威於無辜柔弱之老小,是不過報恨而已。

…番人雖為野人,究亦有人心。吾聞之西人,曾已偏走番境之內,而皆不懼罹害;又聞我華民與之相好者亦有。…今中兵如是辦事,恐善後事宜實難成功。[14]

鄰近卻陌生的南國印象

牡丹社事件的發生,使得許多中國民眾透過方興未艾的報紙媒體開始認識臺灣。

透過這些報導,一些刻板印象因循如故,而另一些謠言傳說則得以破除;人們看到了野蠻「凶番」的異質形象鮮明,但也看到內部存在種種紛爭矛盾的漢人各族群;人們看到了一處蠻荒與瘴癘之地,但也看到了一座充滿豐富資源與改革實驗契機的島嶼。

至於牡丹社事件對於媒體的影響,我們也能發現,牡丹社事件標誌著清朝政府對新興報紙媒體的認識與態度變遷。在事件期間,由於《申報》「獨家披露」了清朝官員的相關奏摺等公文書刊出,引發清朝政府極大不滿,不僅下令內部徹查,亟欲追究此事,沈葆楨更因此事自請處分;甚至直到條約簽訂、日軍撤臺後,都還在企圖追捕洩密者。然而,等到後來中法戰爭時,登載公文書成為各方報紙的普遍做法,卻已不見朝廷追究。

從此直到清末,我們開始見到民間輿論對朝廷所形成的壓力逐漸增加。儘管影響此一現象的因素甚多,但若僅就技術層面而言,在資訊傳遞和輿論凝聚的速度與廣度上,《申報》等一干中文商業大眾媒體在中國主要城市地區的草創與流行,確實與之不無關係,或許部分也正因此才得以可能。而無論報紙形式與內容變遷,報紙和官方關係的轉變,乃至民間和/戰態度與族群印象的建構,箇中的交互關係及對日後政治社會之影響,也相當值得今日的我們重新思考。

誠然,當我們談論媒體對原住民族群印象的再現時,難以只憑一家發行量僅數千份的報紙便驟下斷定,聲稱廣大中國群眾對於臺灣的族群印象,皆受其影響並與之一致。但無庸置疑的是,《申報》對於島嶼南國的介紹及報導,不論在數量上影響有多龐大,至少在晚清中國民眾對臺灣印象的建構過程中,提供了一種不同以往的認識與理解。

- 朱憶湘,2002,《從華文報紙論1874年日軍滋擾臺地事件──以國家安全與新聞自由為中心》。臺北縣:淡江大學歷史學系碩士學位論文。徐中約,2001,《中國近代史(上)》。香港:香港中文大學出版社。

- 黃修文,2003,〈從中國看臺灣:牡丹社事件與中法戰爭中的臺灣印象〉。《臺灣歷史學會會訊》16:頁80-93。

- 彭偉皓,2015,《清朝驛遞文書的創新與運作》。臺中市:國立中興大學歷史學系博士學位論文。

- 臺灣銀行經濟研究室,1995,《清季申報臺灣紀事輯錄》。南投市:臺灣省文獻委員會。

- 臺灣銀行經濟研究室,1997,《同治甲戌日兵侵臺始末》。南投市:臺灣省文獻委員會。

- 蔣師轍,1997,《臺游日記》。南投市:臺灣省文獻委員會。

- 《申報數據庫》。北京市:愛如生數字化研究中心。

[1]〈東洋來報〉,《申報》, 1874 年 4 月 14 日。

[2]〈臺灣近勢〉,《申報》,1874年7月3日。

[3]〈譯東洋中華兩國近事〉,《申報》,1874 年 5 月 8 日。

[4]〈臺灣友人郵傳〉,《申報》,1874 年 6 月 30 日。

[5]〈西人自打狗來函〉,《申報》,1874 年 7 月 18 日。

[6]〈記玉山奇石〉,《申報》,1872 年 11 月 22 日。

[7]〈再論東洋進征臺灣摺〉,《申報》,1874 年 4 月 23 日。

[8]〈聞沈欽使將往臺灣論〉,《申報》,1874 年 5 月 28 日。

[9]〈臺灣風景〉,《申報》,1874 年 10 月 13 日。

[10]〈與友人論臺灣善後事宜〉,《申報》,1874 年 11 月 12 日。

[11]〈論臺灣事〉,《申報》,1875 年 3 月 20 日。

[12]〈臺灣近信〉,《申報》,1874 年 6 月16 日。

[13]〈東人笑談〉,《申報》,1874 年 8 月 15 日。

[14]〈論臺灣事〉,《申報》,1875 年 3 月 20 日。