「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝,那我就帶你們看見野蠻的驕傲!」

魏德聖導演執導的電影《賽德克巴萊:太陽旗》中,莫那魯道訓斥花岡一郎(達奇斯諾賓)的那一幕達到整齣戲的高潮,令人熱血沸騰,觀眾宛若成為一個真正的「賽德克」。

回過頭想想:誰是真正的野蠻?誰又是真正的文明?在「霧社事件」發生的二十多年前,也有一件文化衝突的案件,案情卻不如我們所見的簡單。

案起

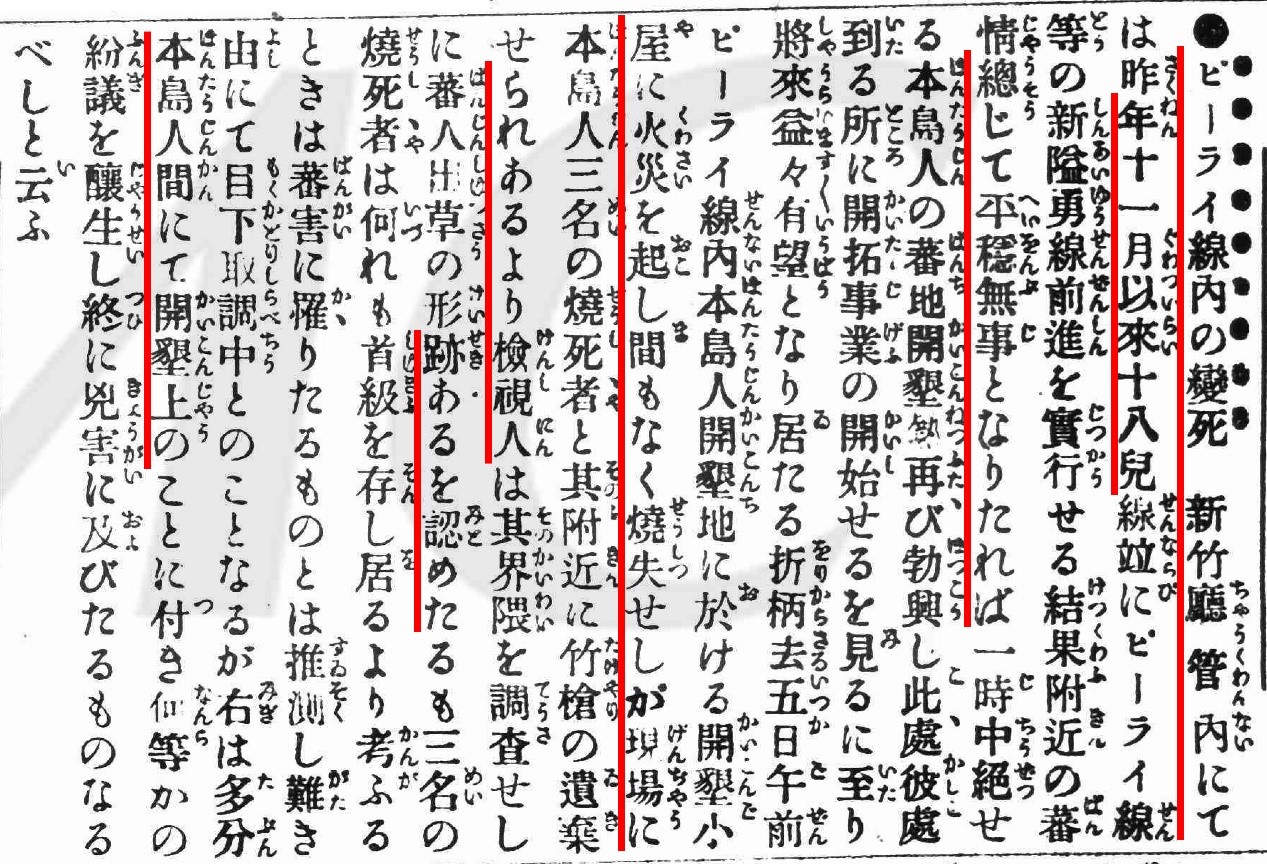

明治 40 年(1907)4 月 5 日,一場大火引起《臺灣日日新報》記者的注意,於 9 日報紙中〈ビーライ線内の変死〉(比來線內的非自然死亡)報導整起案件的經過:

4 月 5 日上午,蕃地開墾小屋因突發性大火付之一炬,也帶走三名本島人的性命。由於去年(1906)11 月才完成新竹地區隘勇線的推進,擴大了開墾區域,因此鑑識人員透過附近遺棄的竹槍與痕跡,斷定這是一次原住民的出草行動。然而,死者頭顱並未被砍下,死狀不符合舊慣調查對原住民「出草」的描述。本案目前仍未有結果,警方朝向本島人之間的利益糾紛進行調查。

本案調查雖未有具體結果,但就目前情況與調查方向有諸多疑點亟需解決:

- 本案位於隘勇線內的新開墾區,偵辦方向偏向原住民出草,有何原因?

- 現場唯一遺留的凶器是「竹槍」,如何推斷本案可能是原住民「出草」?

- 警方在另一個調查脈絡中,朝向利益糾葛出發。在這次的土地開墾中,漢民如何得利?原住民又有何不滿?誰才是真正的得利者?

報導中不願提起的隻字片語,背後勢必隱藏著不為人知的祕密,需要被逐一破解。

推案一:犯案動機

由此報導來看,本案明顯涉及者有本島人三名、原住民數名,而從案發時間 1907 年與地點在新竹來看,立刻讓人聯想到前年明治 39 年(1906)於新竹地區的隘勇線推進。因此,這起命案的犯案動機可以說是與總督府隘勇線的推進政策不無關係。

清代臺灣,朝廷為防漢民與原住民合作反抗,以及免於雙方接觸產生衝突,初以立石,後有土堆或挖溝為界,將兩者的生活區域分開,民間稱為土牛或土牛溝,並設置隘寮、招募隘丁防止原住民越界,這種隔絕原住民的防衛線就被稱為「隘勇線」。然而,這條線卻未能阻擋漢人對原住民土地的入侵與開墾。在漢人的文化觀中,「生番」會經過化育的過程成為「熟番」,這背後有著許多社會、國家與族群關係的角力。(以下依當時使用詞彙「生、熟番」或「生、熟蕃」行文,未有任何價值判斷與歧視之意,敬請見諒)

乾隆 55 年(1791),清廷再次向內山劃出新邊界,以此到土牛界是保留予熟番的生存空間,要求熟番屯墾新邊界,並防禦生番的「入侵」,劃分出「漢民、熟番、生番」的三層區域。

清廷沒想到的是,漢人的土地入侵比生番更積極。有勢的漢人向原住民買取土地,或藉防番之便強佔土地來開墾,又或者趁原住民專心防務時,占去田產。隨著漢人侵入的熟番區域越來越大,為了保護深山的開墾事業,漢人大多自行招募隘勇來防禦事業,打破原本緩衝地帶的作用,形成漢番共同拓墾區。

到了日治初期,總督府延續清廷的隘勇線防堵政策,將隘勇們收歸警備系統管理,漢人為維持隘勇線內的事業,十分樂意配合政府。總督府還架起高壓電鐵絲網,誘騙原住民遷居線內服從警察派駐所管理,形成區別「接受/不接受」總督府統治的界線。

對總督府來說,為求加速對臺灣島資源的利用,總督府很早就開始開發山林資源推進隘勇線,更於明治 42 年(1910)由總督佐久間左馬太推動五年理蕃計劃,改以大規模的征戰,將原住民蕃社完全收歸總督府的掌控。

本次命案所發之地,正好在去年(明治 39 年(1906))完成兩次隘勇線推進,分別是年初的比來線與年底的北埔十八兒線推進。在這新取得、不穩定、充滿衝突的邊界中,原住民不滿,或是漢人逐利的糾紛,都非常有可能發生,但辦案人員卻首先聯想到可能是線外原住民的復仇。

案情真相如何,必須配合其他證據進一步推理。

推案二:嫌犯在場證明

根據鑑識人員報告指出,現場只留下數支遭遺棄的「竹槍」,以及疑似原住民「出草」的痕跡。究竟是誰使用竹槍?又何為「出草」的痕跡?若能探明這一點,將有助於我們對於嫌犯的判斷。

日治時期,新竹北埔到南庄一帶屬於賽夏族社的分布地區。賽夏族可分為北群與南群,北群以上坪溪流域為主,接近泰雅族的領域,兼融泰雅文化的特色;南群分布於南庄中港溪上游,與客家人村庄較接近。但賽夏族並非一種血緣族群,而是多個氏族同盟結合,在有共同的目標時,會組成流域同盟而逐漸形成認同意識。

賽夏族雖然是氏族同盟而成,在各自的氏族中依然有自己的長老,不干預其他氏族的事務,且異己界線非常清楚。以祭祀為例,唯有親人才能夠參加祖靈祭團,並不歡迎外人,甚至出嫁的女兒也被視為非「自己人」而無法參與祭典。

至於「出草」的行為,相對於過去許多人認為原住民以「出草」的方式發洩對漢人的仇恨,並藉此彰顯勇猛,事實上,原住民的「出草」行為具有儀式性、懲罰性以及裁判性。根據日本當局的調查,綜合歸納出十一項出草的原因:

(1)破除詛咒;

(2)祈禱社內豐收;

(3)勇氣的展現;

(4)懲罰與妻子通姦者;

(5)對殺父母兄弟的仇人復仇;

(6)對搶走妻子者的復仇;

(7)受人侮辱;

(8)對密謀反叛的嫌疑犯,若遭受出草則代表有罪;

(9)對竊盜的嫌疑犯,若遭受出草則代表有罪;

(10)相互出草確認爭執的是非對錯;

(11)用以展現愛意,討取女生的歡心。

不論何種原因,出草就是一種狩獵行為。男人在出草前生會將獵刀磨利,整理好銃,女人則會搗好米粟做餅。出草團的團長會於前一夜祈禱占卜,隔日一早等團員集合後再次祈禱。出草過程中,必然會「馘首」(割取首級),並帶回家中供奉;事成之後,會有歡迎歸來的儀式,並祭祀首級,或代養對方家屬;出草的時間,往往選擇在祭典、女人臨產或喪中前後。可見得,出草行動就是一種儀式的舉行,並非是粗暴的情緒發洩。

相較於「出草」的隆重,在原住民社會中,也有一種反抗外族暴行的「戰鬪」。戰鬪的可能原因有很多,像是互相仇恨的蕃社、領地或獵場受到他族侵犯、被攻擊的自衛或是應援他族的戰鬪等。此時,並不需要遵守隆重的儀式,更不一定會割取對方的頭顱,而是一種保衛族社利益的戰爭。

而原住民所使用的武器,原本以蕃刀為主,在接觸漢人後,各地陸續開始使用銃器。但整體來說,竹槍、木弓、蕃刀仍是常見武器。那麼,本案現場所遺留的「竹槍」,極有可能是附近賽夏族人與漢人進行戰鬪時所投擲的。

本案中,漢人未被馘首,案發時間於比來線與十八兒線的推進之後,案發地點於漢人小屋,遺留原住民投擲的武器「竹槍」數支,也並未割取頭顱,種種跡象指出這次攻擊為原住民具反抗意義的「戰鬪」,但究竟是為了反抗獵場被侵占還是反抗族人遭到殺害?尚不得而知。只是,他們的敵人就是死於祝融的漢人嗎?似乎並不單純。

推案三:贓證物品

本案另一費解之處在於警方的調查方向,為何朝向漢人的利益爭執?當現場遺留諸多原住民反抗跡象時,刻意將風頭導向拓墾漢人的內部爭執,目的何在?要瞭解以上疑點,須先探討這些問題的核心──「利益」。

臺灣山區的資源豐富,有林產、煤礦、金礦等,其中最為人重視的就是綠色金礦──「樟腦」。清代劉銘傳推動開山撫番政策時,霧峰林家林朝棟出力最多,目的在於擴大樟木林的佔有範圍,增加製腦利益。

這些樟腦透過洋行外銷世界各地,用於無煙火藥、賽璐珞(celluloid)、顯影片的製作原料。如此龐大的市場,使漢人往往因經手製腦而致富,例如林朝棟便承辦腦務局的製腦,與德商公泰洋行合作將樟腦經由香港外銷世界,因而成為臺灣重要家族。

【圖片來源】臺灣總督府警務局著,徐國章譯注,《臺灣總督府警察沿革誌》第一篇II南投:國史館臺灣文獻館,2011,頁49。

日治初期,臺灣總督府的調查,發現樟腦與樟腦油合計的外銷價值往往位居前茅,甚至還曾超越糖、米,僅次於茶葉。然而利潤時常被外商支持的製腦寮瓜分,更別說收取腦稅後,反而引起更多走私。

因此,明治 33 年(1900)施行樟腦專賣制度,改由總督府主導製腦會社製腦,讓外商競標決定樟腦的獨家販賣權,總督府以市價賣樟腦給外商,外商再以高價向國外銷售,當時由英商三美路商會(Samuel & Co)取得合作資格,直到明治 41 年(1908)總督府才收回樟腦銷售權,委託三井物產株式會社代為販賣。

在此脈絡下,推進隘勇線與樟腦利益有莫大關聯。以案發前一年的十八兒線為例,將隘勇線從五指山前推到山後,整座山頭所增加的樟腦產量估計一年可達 28800 斤、樟腦油 10800 斤,價值分別達 25920 圓與 4340 圓,這在明治40年(1907)的樟腦與樟腦油出口價值中就佔了 1.15%,更別說山頭後那片廣大的樟木資源所蘊藏的利益。[1]

在樟腦產銷的過程中,漢人扮演的角色大致有兩種:一種屬於出資者,他們投注資金,得到總督府特許成為製腦家,掌握臺灣的樟腦製造,例如霧峰林家的林烈堂;另一種屬於付出勞力的製腦工人,稱為「腦丁」,受雇於臺、日企業賺取微薄工資。然而隨著明治 36 年(1903)施行專賣制度,大量日本企業向原料充足的臺灣移入,製腦產業逐漸被日本會社掌握,漢人也漸漸地僅成為日本會社的雇工。

回到本案來看,燒毀的是座「開墾小屋」,以規模來說,可能是供給受雇佃農、雇工居住的工寮,並非有力者的華屋,他們領著微薄的收入,又如何涉及利益糾紛呢?

因此,警方特意將風向導往漢人的利益糾紛,從各種資訊來看完全不合理,警方的行為,不禁讓人猜想背後是否有特別目的,背後的利益者是否另有其人?

結案:兇手推斷

俗話說:「誰取得最大的利益,最有可能是兇手。」在本案中,所有證據都指向周圍賽夏族人的反抗行為。然而,警方轉移調查方向,明顯有意包庇幕後躲藏者。回過頭來問,漢人遭到原住民殺害的報導引起軒然大波,影響最大者是誰?當初,率軍推進隘勇線的又是誰?

當日本殖民者來到臺灣開墾山區資源時,無法避免與線外原住民接觸,也因此造成激烈的文化衝撞。身處線內的漢民在帝國主義結構下,成為殖民的幫兇,也成為第一線的墊腳石。造成漢民死亡的主兇絕非反抗的原住民,背後的推手則呼之欲出。

只是日本軍隊推進隘勇線的行動,宛若死神的鐮刀指向原住民時,又有什麼資格指責原住民的自衛行動?野蠻與文明,並不是以「那條線」而區隔,僅僅是線內、線外的人站在不同位置的說法罷了。

現場還原

明治 40 年(1907)9 月 5 日,經過總督府幾次的隘勇線推進行動後,許多蕃社的獵場都被佔據,不少蕃社被粗暴的佔領,現場殘破不堪,原住民們卻也無力抵抗,只能服從日本統治者的命令。那條恐怖地令人顫抖的線,已經奪走許多條人命,線外原住民的不滿情緒已沸騰,勢必再次集結力量,與這些粗暴的衣冠禽獸一戰。

最近,漢人不斷湧入過去比來社(ビーライ)的獵場,比來社的原住民有些就跟隨漢人成為腦丁,否則失去獵場的他們又如何能養家糊口呢?賺取微薄的薪資的他們不會知道,指揮他們的漢人之上的日本人,才是那個賺得最多的得利者,但日本人絲毫不滿足。

樟腦,那罪惡之源,上天賜予雄偉挺拔的樟樹,卻被他們刨削得不成型,更在奇怪的設備下榨取剩油。一切都是為了樟腦,為此他們的獵場不再。

就是這一天的上午,從那座落單的小屋開始,他們要將漢人趕出去,ㄧ要讓日本人的幻想毀滅,要奪回曾經的家園。不滿的原住民拿起竹槍,投擲出他們的憤怒。正在工作的漢人驚慌失措,第二批的竹槍又至,生與死的抉擇幫助他們拔腿想跑,卻發現已經被團團圍住。原住民拔起蕃刀刺入漢人的心臟,他們不屑割下漢人的首級,對於這些日本帝國的奴隸,砍下首級是污辱他們的刀。

原住民來到山頭,遠望戰果,那熊熊的烈火宛若心中的怒火,黑煙是一種訊號,慰藉死去的族人,警告平地的日本人:這片土地是我們的家園,你們都只是外來的過客。

「隘勇線殺人縱火命案」 本案終結

[1]根據明治 39 年(1906)的《臺灣樟腦局事業第二年報》,樟腦在三十三年度(1900)的售價甲種每百斤 95 圓、乙種每百斤 85 圓、樟腦油每百斤 40.15 圓。甲乙種以平均 90 圓計算,一個五指山頭的樟腦與樟腦油產值達 25920 圓與 4340 圓。又根據《臺灣外國貿易二十年對照表》的紀錄,明治 40 年(1907)樟腦外銷額為 2619143 圓,五指山年產樟腦產品估計市值 30260 圓,約佔 1.15%。

- 施添福,〈清代臺灣竹塹地區的土牛溝和區域發展一個歷史地理學的研究〉,《臺灣風物》第四十卷第4期(1990.12),頁1-66。

- 施聖文,〈土牛、番界、隘勇線:劃界與劃線〉,《國家與社會》第5期(2008.12),頁37-97。

- 陳慈玉,〈日據時期出口品的流通機制〉,《新亞學報》第三十一卷(2013.06),頁395-444。

- 黃富三,〈林朝棟與清季臺灣樟腦業之復興〉,《臺灣史研究》,第23卷第2期(2016.06),頁1-64。

- 楊騏駿,〈臺灣樟腦銷售專賣與三美路商會的承包(1899-1908)〉,《新北大史學》第11期(2012.05),頁19-45。

- 楊騏駿,《日治前期臺灣樟腦業的發展─以產銷為中心的觀察(1895-1918)》,臺北大學歷史學系碩士論文,2012。

- 鄭安睎,《日治時期蕃地隘勇線的推進與變遷(1895-1920)》,政治大學民族所博士論文,2011。

- 潘美玲,〈北埔與峨眉茶產體制之比較〉,《客家研究》第六卷第1期(2013.06),頁69-108。

- 賴盈秀,《誰是「賽夏族」?──賽夏族族群識別與認同界線之研究》,慈濟大學人類學研究所碩士論文,2003。

- 成田武司編,《臺灣生蕃種族寫真帖》,臺北:成田寫真製版所,1911。

- 佐藤政藏,《第一、第二臺灣霧社事件誌》,臺中:實業時代社中部支社,1931。

- 林進發,《臺灣產業大觀》,臺北:民眾公論社,1936。

- 鈴木作太郎,《臺灣乃蕃族研究》,臺北:臺灣史籍刊行會,1932。

- 臺灣總督府民政局財務局稅務課,《臺灣外國貿易二十年對照表》,臺北:小塚商店印刷部,1916。

- 臺灣總督府史料編纂委員會,《臺灣樟腦專賣志》,臺北:臺灣日日新報社,1924。

- 臺灣總督府專賣局,《臺灣樟腦局事業第二年報》,臺北:臺灣日日新報社,1906。

- 《第九回臺灣美術展覽會圖錄》,臺北:臺灣日本畫協會,出版年不詳。

- 《臺灣日日新報》