「我倒在床上,把頭埋在自己的枕頭和羽絨被裡。自從站在母親墳前的那一天以來,我都沒有哭過。現在除了哭,別的我都不會。」

1917 年末,一位年輕的二等兵在鄉間的病院轉醒,他無法認出身處的世界。他的軍隊繳出了武器,他的皇帝流亡國外,他的祖國更不復存在。面對戰敗的屈辱,他崩潰了。

他的名字是阿道夫.希特勒。

一般史書將 1918 年視為第一次世界大戰的終點,但取代戰爭的不一定是和平。第一次世界大戰停火後的七年間,內戰、革命、政變等還再動盪歷史。在俄、土、德、奧四大帝國的廢墟中,新生的民族爭奪領土,絕望的民眾轉向極端,無法消解的仇恨為下次戰爭埋下伏筆。都柏林大學學院近代史教授兼戰爭研究中心主任羅伯.葛沃斯所作之《不曾結束的一戰:帝國滅亡與中東歐民族國家興起》,便是描繪此段歷史。

未曾有敵人擊敗你們

1918 年初,德國情勢正好。

兩次革命後,俄國由布爾什維克共產黨人掌權,領導者列寧「先攘內再攘外」,委屈求和。德國在合約中不只割去俄國三分之一的人口,更因此舒緩東線的壓力,得以增援西線。同時,過往的拖油瓶奧匈帝國也大敗義大利,將戰線推進至威尼斯北方。

眼見勝利在前,德國參謀總部於春天發動了「皇帝攻勢」,準備從法國北部的英軍防線進攻,一舉拿下巴黎,結束戰爭。

初春的拂曉時刻,進攻開始。德軍在五小時內發射了一百萬枚砲彈,步兵隨即推進。恐怖的火網滾過戰場,英國人陷入恐慌,棄守了僵持數年的壕溝,德國一路進逼。到了五月下旬,巴黎已在射程內,長程砲火打死了近九百名市民。

一位商人向德軍統帥興登堡將軍發出賀電:「對俄羅斯的停戰,以及近日對英國人的大勝,彷彿兩記呼嘯的重拳,打在每一個德國人心中。那些膽怯懷疑,從未相信德國能戰勝的人,如今也非得對勝利低頭不可。」樂觀的氣息席捲全國,然而情勢急轉直下。

8 月,法國發動反攻,奪回「皇帝攻勢」推進的領土。一個月後,德皇威廉二世改用主和派,展開民主改革。再一個月,德國北方的海軍官兵拒絕自殺性的攻擊命令,譁變擴散到全國,德國各邦的君主在暴動中遭到廢黜。到了 11 月,德皇流亡荷蘭,新成立的共和政府簽署停戰協議,繳出武器。11 月 10 日,停火協議生效,戰爭結束。

其實「皇帝攻勢」只是垂死掙扎。當德國推進時,士兵在英軍的戰壕中發現大量的白麵包、鹹牛肉與葡萄酒,德軍卻因戰線過度延展得不到補給與增援。近乎瘋狂地強攻令德國傷亡超過九十萬,西班牙流感更感染了上百萬的士兵。壕溝的另一頭卻有跨海而來的美國大兵源源不絕地填上缺口。

大後方的厭戰情緒更已升至頂點。英國長期海上封鎖使城市瀕臨飢饉,大量的徵兵更令經濟近乎停擺。到了十一月,德國的盟友保加利亞、鄂圖曼帝國、奧匈帝國也相繼承認戰敗。氣力放盡,孤軍奮戰的德國沒有機會獲勝。德國人不想要,也不需要事實。

停戰後,謠言開始傳出:軍人在前線奮戰時,後方的猶太人囤積糧食,哄抬物價;社會黨人同情敵人,鼓動罷工。德國「不戰而降」不是因為敵軍的砲火,卻是因為內鬼的背叛。無形無影又無所不能的「內部敵人」,成為解釋一切的代罪羔羊。

當德國軍隊返抵布蘭登堡門,新任總理歡迎他們道:「未曾有敵人擊敗你們。」

共產主義的幽靈

戰敗後,德國天下大亂。柏林日報形容皇帝遜位「就像一場突如其來的猛烈風暴,一場革命中的革命將帝國政權從頭到腳、從裡到外完全推翻。」工業重鎮魯爾河畔罷工四起,共產黨人在巴伐利亞奪權,柏林也山頭各立。出生貧寒的溫和社會黨人艾伯特組成政府,但他的權力並不穩固。

1918 年的平安夜,駐紮柏林的激進左派「人民海軍支部」拒絕縮編的命令,還抓了軍隊指揮官作人質,隨後與政府在舊皇宮前血戰。數日後,激進社會黨人召集反政府的大罷工,一群武裝示威者佔領了報社與火車站。革命在即,自稱「獵犬」的德國的國防部長古斯塔夫·諾斯克(Gustav Noske)接掌軍隊,準備鎮壓。

諾斯克召集退伍軍人與右翼學生成立非正規的「自由兵團」。這些軍人仍因遭大後方的背叛怒火中燒,更將起義視為報「背後一刀」之仇的機會。沒上過戰場的青年對戰爭充滿浪漫幻想,為了證明自己的戰士氣質,他們往往更加狂熱,也更加殘暴。慘烈的戰爭徹底改變了這些人,一位自由兵團的成員日後在回憶錄寫到「他們一告訴我們戰爭結束,我們便笑了開來,因為我們就是戰爭。」

1919 年 1 月 11 日,自由軍團橫掃混亂的柏林。兩百人在巷戰中喪身,四百人遭逮捕,共產黨領袖遭私刑槍殺。三月初,柏林的罷工與混亂仍未平息,諾斯克下令射殺全部有武器的人,自由軍團趁機四處殺戮,飛機還丟了幾顆炸彈,造成上千人死亡。最後,諾斯克率領自由軍團在柏林遊行,慶祝擊敗共產勢力。

儘管血腥,德國的政局穩定了下來,東方的俄國卻在同時成了人間煉獄。與德國停戰後,列寧率領紅軍與效忠沙皇的白軍展開慘烈的內戰。他用秘密警察肅清異己,空襲不肯交出糧食的農莊,還用毒氣對付不服從的農民。戰火蹂躪田野,也徹底摧毀了俄國年輕的工業。數百萬人在飢荒中死去,知識分子在莫斯科活活餓死;七百萬名孤兒無家可歸,以乞討賣淫求生。

俄國難民逃到歐洲各地,內戰的故事先是口耳相傳,後又印成報章。布爾什維克被畫成咬著染血匕首的骷髏,在歐洲散播道德淪喪的病毒。上流社會陷入恐慌,日後的英國首相邱吉爾對選民說到「文明在一大片地帶消失殆盡,布爾什維克有如兇猛的狒狒,在城市的殘骸與受害者的屍體間跳上跳下。」

共產主義的幽靈無形,恐懼卻需要實體投射。猶太人不僅有貪婪吝嗇的渾名,更被指為「殺死耶穌的兇手」。到了二十世紀,沒有國族的猶太人成了民族國家中的異類,更貼合共產主義的無國界主張。更不幸的是,馬克思是猶太裔,布爾什維克黨高層也有許多猶太人。既有仇恨與新興恐懼一拍即合,人們開始相信猶太人是紅色恐怖的幕後黑手。

1920 年,白軍大勢已去。在遙遠的西伯利亞,軍隊在村莊中凌虐猶太平民。一位士兵在日記裡寫道:「我看到軍官拿著剃刀走進房子,建議一位女孩在他的部下強暴她前自殺。女孩含著眼淚感謝他,抹開了自己的喉嚨。」

給我們帶份好合約

混亂結束後,德國從專制帝國一夕間轉型成民主共和。由於柏林過於混亂,制憲大會在鄰近的城市威瑪舉行。德國史上第一次普選後,溫和的社會黨人組成內閣,不主張階級革命,而以勞資談判提升工人福祉。在人民的大力支持下,德國初生的民主看來生氣十足。

德國政治的迅速轉型,其實部分是為了換紙好和約。戰時,美國威爾遜總統曾表示,只要德奧等帝國擺脫專制帝王統治,「人民的代表」就能談判平等的合約,不須遭到報復,因此新生的共和國期待不須為過去的帝國負責。奧地利總理赴巴黎時,群眾在維也納火車站前歡呼「給我們帶份好合約。」

沒想到,沒有任何一個敗戰國代表被允許參與巴黎和會的談判,一切都由英、美、法「三巨頭」決定。或許滿懷理想的威爾遜真的想達成公正的和平,但他的盟友們可不這麼想。法國想要回敬普法戰爭的恥辱,最好能讓德國永無翻身之日。英國雖不樂見毫無制衡的法國,輿論卻不允許八十萬條人命白白戰死。最後,極度不滿的德國被迫接受了條款。

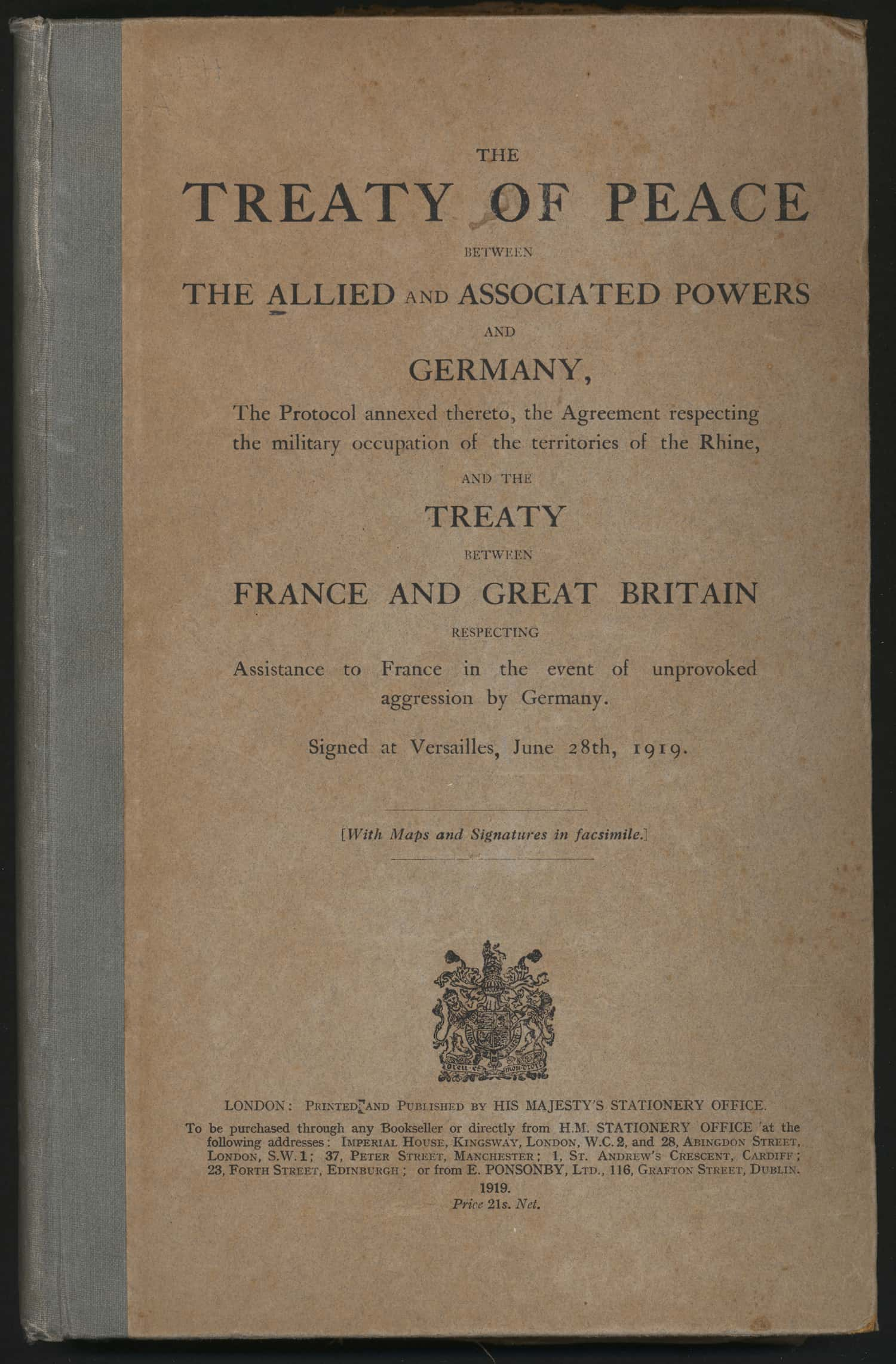

凡爾賽宮中,德國使節走過一長列殘廢的退伍軍人,在威廉一世成立德意志帝國的同個房間簽下《凡爾賽和約》。條款要求德國裁撤海陸軍,失去百分之十三的國土,賠償戰爭中所有的損失與破壞,更將戰爭爆發的責任全歸咎於德國。

持平而論,與德國過去強割法國及俄國的土地相比,《凡爾賽和約》並不過分。相比日後希特勒花於戰備的支出,更早已足夠支付始終未還清的賠款。話雖如此,合約仍帶來巨大的情感衝擊。德國、奧地利、獲得「殘缺的勝利」的義大利期待公理的和平,卻得到強者的正義。

《凡爾賽條約》英文版封面

《凡爾賽條約》英文版封面致力改革的政治家感到威爾遜的背叛,德國人對民主的熱情化為憤怒。從市井小民到高官貴族,對合約不滿之人成為德國的絕大多數。一位議員在國會中說道「有哪一隻和我們一同綁在這些鎖鍊中的手,能夠不枯槁呢?」贏得數分鐘的掌聲。弱肉強食的和約,成了力量至上的鐵證。

民主的時代已經結束

法西斯主義可以被定義為一種政治行為的形式,有著顯著的社會衰退、羞辱、和受害心理,並以對於統一、力量、和純正的崇拜加以補償之,在這種社會裡以群眾為根基的基進民族主義政黨與傳統的精英份子連結──雖然並不穩定但仍有效的互相合作,拋棄民主自由並追求暴力,以及沒有道德或法律限制的內部清洗和外部擴張的目標。—羅伯特.帕克斯頓

1923 年後,總理史特勞斯曼改革貨幣,恢復德國的外交地位,政經局勢逐漸穩定,開啟了威瑪共和的黃金年代。可惜好景不常,1929 年 10 月初,史特勞斯曼過世,同月底大蕭條爆發,依賴外援的脆弱經濟瞬間陷入衰退。眼見民主政府無能為力,人民尋找強而有力的答案。

在自我催眠的受害者心態下,一戰的敘事成了極端崛起的養分,他們認為:德國軍人一定是遭到齷齪的猶太人與社會黨人背叛,才不戰而降。在「猶太-布爾什維克」的共產陰謀再次威脅下,只有強而有力的行動才能防止德國落入俄國的慘境。一戰的戰勝國們強迫德國套上的和約與民主枷鎖,只能用更大的拳頭還以顏色。

墨索里尼說出「民主的時代已經結束」,進軍羅馬的七年後,暴力重新回到德國。自由兵團的老兵再次拿起手槍與小刀,成了打擊異己的衝鋒隊。中產階級不屑這些底層暴民,卻更害怕布爾什維克的災難。權貴看不起幾年前還是落魄畫家的民粹政客,卻懷念帝國時代的力量與光榮。在屈辱、恐懼與憤怒驅使下,德國團結在狂熱的民族崇拜中,與魔鬼簽下了契約。

後來的事人盡皆知。