2015年春天來臨前,香港屯門出現了名為「光復屯門」抵制中國水貨客的示威行動,抗議大量穿越邊境的中國水貨客影響地方交通民生與物價水平,因為地處邊陲而與外來者產生生活上的衝突,或許只是新界西問題的冰山一角。

香港地圖中俗稱的「新界西」泛指新界西邊緊鄰深圳的區域,最早這裡有許多濕地沼澤,還聚集了許多傳統聚落和漁村,但是自從40年代大量中國人湧入香港之後,香港政府開始籌備一系列的衛星都市興建計畫,開發新界包括屯門、天水圍與元朗的許多高密度新市鎮,並配合經濟發展增設工業區,興建高密度公屋,以期疏散市區急速增加的人口,增加就業機會,促使新界西的天際線產生劇變。

香港回歸後,出現新一波的中國新移民,為了安置新移民,政府持續在天水圍等地增設公屋,與香港其他地區相較之下,新界西因為地緣和高密度公屋之便,勞工與新移民的比例也特別高。2000年代初期,天水圍的倫常慘劇與社會新聞頻仍,在媒體渲染下有「悲情城市」之名,許鞍華的噴血紀實電影《天水圍的夜與霧》(2009)便是描述天水圍刻板印象中集合中港聯姻等不幸的作品。

然而,真正的新界西到底是怎麼樣的呢?許鞍華更早拍攝的另一部姐妹作《天水圍的日與夜》(2008),卻引導我們去看見這個香港的尋常角落,以及穿越元朗、天水圍、屯門一帶輕鐵[1]上為生活奔波的芸芸眾生。這部電影其實沒什麼劇情,如果主角不是演員,其實看起來更像貴姐、她兒子還有鄰居梁老太的生活紀錄片,但是這部淡如水的港片卻異軍突起獲得普遍好評,恐怕也正是因為它如此貼近觀眾自己。

輕鐵曲曲折折兜起的這幾個新市鎮有個共通特質:非常庶民。以生活型態來說,甚至有些老派,雖然那些匆匆堆建而成的新市鎮並不太老。這裡離港島太遠又離中國太近,所有香港的煩惱,無論是食衣住行或與中國相關的問題,那些觀光客在尖沙咀或太平山頂無緣體驗的生活現實,在這個區域都會相對有感地集體浮現,直接和生活產生摩擦。應該列入世界奇景的高密度香港式摩天大廈,此處大片叢生,像玉米田裡櫛次鱗比的玉米棒,每顆玉米粒裡還住著人。

就社會結構與權力地景來說,新界西的打工階級、中國新移民和高聳屋村比任何區域都更濃密,散發自成一格的邊疆草根性,尚未被刻板印象中東方之珠的那種繁華霓虹徹底收編,或許不夠時髦也不夠國際化,甚至沒有具體的地方「形象」,對香港的政治社會核心來說,幾乎可說位屬神經末端,但要討論香港錯綜複雜的「邊緣」議題,由輕鐵貫穿的新界西談起是不錯的起點。

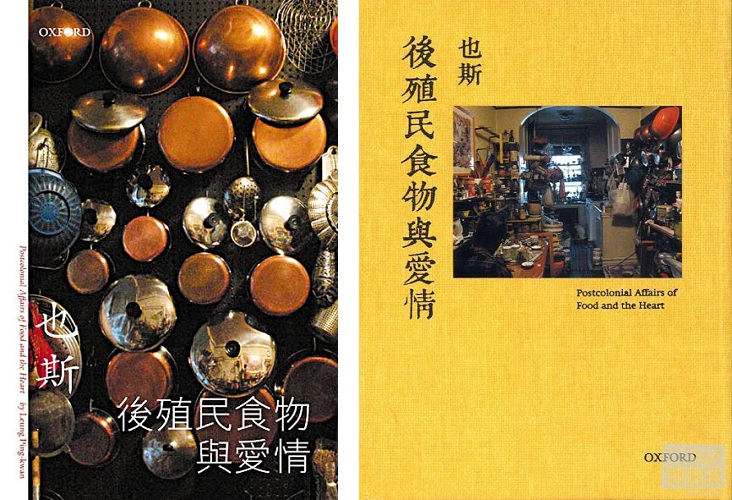

也斯的《後殖民食物與愛情》裡有篇小說〈愛美麗在屯門〉[2],一如小人物的城市牧歌,主旋律輕快明亮,但字裡行間卻緊抓住香港新社區的「邊緣」與認同問題不放,使得幸福也有那麼一點苦中作樂的慨歎;許鞍華拍攝的《天水圍的日與夜》也有類似的情調,恬淡的日常剪影,呈現出狹縫中生存的親切平實。

也斯的故事賦予了愛美麗「在黑暗中對光影作種種豐富想像」的求生魔法,《天水圍的日與夜》亦賦予戲中女人類似的正向力量,使得〈愛美麗在屯門〉與《天水圍的日與夜》溫馨討喜,但是這兩個故事都有不太痛快的地方,或許表面上看起來只是女人們的蕪雜心事,但那樣的「不痛快」有很大一部分是社會性的。

市井掩映之中,社會邊陲與都市發展帶來的副作用,大時代環境的縮影,透過個人際遇發揮出來,許鞍華和也斯的野心與社會關懷就表現在這上面。

也斯在〈愛美麗在屯門〉裡藉由911事件,很不客氣地批評政府的都市計畫:

「從政府大量遷徙廉租屋貧民到這些新開發的衛星市鎮開始,建築商也就匆忙地進行他們的流水作業,偷工減料快速完成了許多玩具的積木房子。面對螢幕上巨廈倒塌的悲劇,愛美麗她們若有機會望出窗外,看見的倒是一幢幢愈來愈殘破而永不消失的大廈的悲劇。」

「愛美麗在天水圍兜兜轉轉,好不容易才去到姨媽家裏,她不明白這幾座屋邨的街道上為甚麼這麼多紅綠燈。坐輕鐵都是兜兜轉轉……好似有一雙手在愚弄大家。」

那雙無形的手歷史背景是:從70年代開始,香港政府花了二、三十年在新界分批建設新市鎮,並在新市鎮附近設置工業邨以及大量公共住宅,意圖疏解人口壓力,使居民就近工作,期待新市鎮能「自給自足」,但事與願違,90年代開始,香港的製造業轉型,工業區沒落,新市鎮大部分居民還是必須和貴姐一樣,仰賴公共交通千里迢迢趕到「外面」跨區返工,如今這些新市鎮儼然變成香港最浩瀚的睡袋,有超過一半的人口住在這些衛星小城裡。

新界西對香港人本身來說也莫名顯得的遙遠,那種遠也許不只是地理上的遠,還包括心理與社會階級上的遠。也斯在〈愛美麗在屯門〉裡面用了很多好笑的形容來強調這個事實,他形容愛美麗從中環回到新界西是「西出陽關」,反覆說屯門是「荒漠/邊塞地帶」,至於愛美麗那位「堅決否定元朗出身,拒絕回到新界西」的朋友愛時髦,不但「愛隨潮流說新社區和邊緣」〔以顯示自己「不屬於邊緣」〕,有一次從港島坐960巴士到屯門,也斯形容「已像是歷經滄桑,不知道的人還以為她剛從紐約坐完灰狗去到墨西哥邊境」。有一次愛美麗從天水圍姨媽家望出去,歡呼道:「原來從這裏可以看見中環的燈光!」結果被潑冷水:「那是深圳的燈光呀!」

因為和深圳近,廉租屋又多,新移民和勞動階級比例便高,少不了像貴姐和梁老太這樣的住戶[3],像張家安還有愛美麗這樣無人照顧的下一代,還有像《天水圍的夜與霧》裡的家庭組合,這些後來都變成了天水圍這類新市鎮甩不掉的標籤與包袱。

也斯形容愛美麗:「就像元朗僅餘的少數自然植物,在毫無規劃的發展與地產商不擇手段謀利的播弄下,於滿天灰塵底下貨櫃車殘骸之間粗生粗養。」但是也斯與許鞍華不願在人的社會標籤上大作文章;先看見人的價值,再來才是社會賦予的價值,這是這兩部作品可愛之處。

《天水圍的日與夜》海報有幾個款式,前景一律是看起來剛買完菜邊走邊聊的貴姐和梁老太,背景則是一整排看起來像產品條碼或海市蜃樓的參天住宅聚落,沒辦法,天水圍的地方特色就是這個樣子,簡直像韋伯(Max Weber)「鐵的牢籠」(iron cage)比喻的具體顯現。

後面那排高樓,讓人想到不久前駐港德國攝影師Michael Wolf拍攝的香港高密度建築,這一系列的攝影引起了廣大的迴響,那些密密麻麻的單位〔可能他也在天水圍一帶拍了許多〕,整齊巨量,但沒有人的影子。

然而,在我的想像中,能夠「看見」並追蹤這些幾乎讓人產生密集恐懼症的香港主題,反而更應該是特別關注人的境況的人文主義者──能夠意識到失去了人的氣味的制式化社會現象,背後通常有顆特別關注「人」的心吧。

果不其然,今年年初,《明報》副刊便刊登了李寶瑜對麥可‧沃夫(Michael Wolf)做的訪問[4],有趣的是,被訪問的人還沒受訪,便先以一連串問題當作開場白:「你幾歲?你住在哪裏?你和父母同住嗎?你覺得和父母同住很好嗎?能夠獨立嗎?外面租金怎麼樣?既然不好,這就是香港的房屋問題,那你為什麼不反抗呢?……」,報導寫道,「幾乎每個他遇見的香港人,不管樓下的看更,還是對面公司的搬運工人,或者後巷的清潔大嬸,他都會問一遍同樣的問題。」

拍攝看起來「似乎什麼也沒有」的建築群像,或許和拍攝看起來「似乎什麼也沒有」的電影的用意是類似的。

實際上,《天水圍的日與夜》之中,曾經出現過幾次短短的、麥可‧沃夫式[5]的畫面,攝影機放在屋內向外拍,焦距拉到鐵窗外那片密密麻麻的建築一隅,我認為那是非常動人的細節。我想,Wolf的社會關懷或許和《天水圍的日與夜》並沒有不同;只是許鞍華採取了完全逆向的視角,她把那些看不見的小人物拉了出來,把視野和焦點還給他們,使他們變成了有血有肉的前景,讓水泥叢林變成後面小小的背景。

於是乎,就像愛美麗被迫學會在「沒有人性的〔都市與交通〕規劃中發展她個人活潑的行程」,貴姐和鄰居也學會在無奈的社會現實中,學會了「吃虧」的美學,不去計較吃虧,然後把那些吃虧的、生命中缺損的事,透過另外一種方式平衡回來。貴姐她媽哀怨「做人難」,貴姐反而要問:「做人有多難」?

在香港近代史劇烈變遷的環境中做人,確實不是太簡單的一件事,所以許鞍華在電影中置入60、70年代女工等歷史舊照不是偶然──不動聲色描繪個人受制於大環境之處,以及超越大環境之處。貴姐放棄學業打工供養兩個弟弟接受高等教育,而受到完整教育的弟弟們從此獲得階級翻轉,住在西貢的匡湖居,並有能力支援下一代離開香港等等。這樣的故事,不是貴姐一個人的,而是香港一整個世代的普遍現象。

愛美麗和貴姐的故事還有一個有趣的共通點,那就是它們都不厭其煩地去描述「吃」,連她們的工作都一律和食物有關,愛美麗在街頭巷尾到處吃,《天水圍的日與夜》幾乎用完三百六十五度拍攝餐桌以方便看主角在吃什麼,出門做的任何活動都和吃有關係〔參加團契也吃,探望病人和親戚也吃,如果沒有在吃就是在逛市場〕,中秋節更要大吃特吃,簡直是庶民版的紅樓夢──還有什麼比吃更能表現出勞動者「搵食」[6]的不遺餘力呢?養家餬口,求的不過是好好吃頓飯而已。

電影中維多利亞公園集體煲蠟[7]的盛景已不復在,但還有許多事還繼續著。

麥可‧沃夫攝影作品中那些宛如蟻窩般的居所,讓我們看了不禁要問,如果每日每日我們都只是周而復始,出門勞動,回家吃飯睡覺,那麼,人和螞蟻有什麼不同?

漢娜‧鄂蘭(Hannah Arendt)聽到了或許會回答你,勞動只是為了維持生命,工作只能顯示人的社會性,但唯有創造力才能顯示人真正的價值[8];如果許鞍華聽到了,她會拍一部像《天水圍的日與夜》這樣的電影。

註釋

[1] 新界西擁有香港唯一的地面輕型鐵路系統,行走於新界西的幾個新市鎮,是當地重要交通工具。輕鐵1988年開始通車,路線彎曲,廻圈與支線多。

[2]〈愛美麗在屯門〉是也斯嘗試改編電影《艾蜜莉的異想世界》(Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain),描寫香港在地風情的作品。2002年短篇登於《香港文學》,此文根據的是2012年加長修訂版,見《後殖民食物與愛情》,香港:牛津大學出版社。

[3]〈金馬五○大師講堂:《天水圍的日與夜》,許鞍華與聞天祥對談〉講出了許多有趣的電影幕後故事,包括他們直接在天水圍找拍攝地點,由當地社工協助找到和劇中人物背景一模一樣的家庭,直接使用真實生活的空間講這些人的故事。

[4]〈香港魅影/高密度情意結〉,《明報》 副刊,2015年1月25日。

[5]見攝影師網頁http://photomichaelwolf.com的architecture of density等香港系列

[6]粵語「工作餬口」之意。

[7]電影的時序以中秋節作尾,許鞍華在電影中安插舊照回顧港人中秋節的傳統煲蠟活動:在戶外點玩蠟燭。因為安全顧慮,90年代末期開始,港府已全面勸止煲蠟。

[8]漢娜‧鄂蘭,《人的境況》(The Human Condition,又譯《人的條件》)。延伸閱讀:〈行動生活與為何行動──讀漢娜‧鄂蘭〉