人們會稱呼呂赫若是「才子」,是因為他跨足多種文藝領域且都表現不俗,造詣甚高,才華過人(怎麼似乎有點像現代的斜槓青年)。《台北歌手》自然第一時間是把注意力放在了他的歌手身份上,但是就算如此,也依舊無法忽略呂赫若在其他領域的活躍,特別是文學。

筆者認為,要說呂赫若最有貢獻的部分,也是文學,因為他可說是臺灣人文學路之夢的領頭羊之一。但是,文學,這看起來不起眼又彷彿不怎麼實用的東西,在當代也並不是主流,那麼,在日治時代,文學為什麼重要,又為什麼能居於各種文藝的中心?

這件事情要交代清楚,得要從頭說起。

文學是最後的堡壘

1895 年乙未割臺以後,武裝抗日的行動不斷在臺灣各地上演,一直到一〇年代中期才漸漸休止,在那之後則是轉為非武裝的文化抗日活動,到了二〇年代中後期,更有諸多民族運動、政治運動、社會運動。

然而,古今的政府都是一樣的,為了維護統治的基礎,當然不可能放任這些可能引起動亂的抗爭持續下去。於是,進入三〇年代初期,總督府的取締手段越來越高壓,許多抗爭者因而入獄,各種爭取臺灣人權利的運動都因而無以為繼,陷入了沈寂的局面。

在此時,唯一延續下來、未因總督府取締而中止的,就只剩下臺灣新文學運動。

這個臺灣新文學運動大致起於二〇年代初期,最初是作為抗日民族運動的一環而展開的——更精確一點,這個「民族」,最早指的是作為中國人的臺灣人,這個運動本身也受到中國的新文學運動與(最近好像有點紅的)五四運動影響甚深,提倡的則是北京白話文;只是,臺灣畢竟有自己的情境,一開始知識份子想要在臺灣提倡北京白話文、提倡我手寫我口,可是當時絕大多數臺灣人嘴裡所說的,並非北京話而是臺灣話,所以到了後來二〇年代後期,臺灣的新文學運動內部也開啟了論戰,爭論該繼續使用北京白話文,還是要努力讓臺灣話能夠有文字書寫體系、創造一種「臺灣話文」。

總而言之呢,二〇年代開始的臺灣新文學運動內部也經歷了一些路線、方向之爭,就這樣進入了三〇年代。很巧合地,碰上了其他所有爭取權利運動停擺的情況,原先參與其他運動、卻被迫中止活動的知識份子們無處可去,最終,不知道該說是不幸還是幸運,就漸漸都加入了臺灣新文學運動。

文學,這個看起來既不實用又人畜無害的東西,最後竟然變成有志之士們匯聚的領域,成為臺灣人抵抗精神最後的堡壘。

文壇是個什麼東西?

上一段提到臺灣新文學運動的路線之爭,那麼,到底是北京白話文勝出,還是臺灣話文取得優勢呢?答案是兩者皆非。最後,實際上成為主流的,是日文。

或許會有讀者疑惑:前面不是說新文學運動是抗日民族運動的一環嗎?怎麼最後竟然大家使用的是日文呢?這實際上和當時的社會條件,以及匯聚到新文學運動裡的知識份子們脫不了關係。

首先,不管是北京白話文或是臺灣話文,但凡文字的書寫與閱讀,都是需要接受教育、經過學習,才能具備的能力;可是日治時代的臺灣,學校裡教的,則都是日文,而且,這些匯聚到臺灣新文學運動裡的知識份子們,大多都是一〇年代左右出生,並曾赴日本留學的臺灣第一代日語世代。對他們而言,即便平素和家人相處、生活中遇見臺灣人時,說的都是臺灣話,可是在他們早已在不知不覺中接受了日語作為官方語言的概念,相對地,漢字、漢文等舊時代的教養正逐漸萎縮。

再考慮幾個其他的外圍因素。這些知識份子們到東京留學,一方面,在彼方的帝國首都接觸到了日本在明治維新以後大量翻譯西方著作的成果。這強化了日語在臺灣青年知識份子心目中的地位,用一個比較好理解的比喻,就很像我們現在學習英文,即便生活中不太常用到,但是必要時,特別是要獲取最新的知識、資訊時,就會需要憑靠英文。現在的我們透過英文這扇窗來和世界連結,而對那個時代的臺灣知識份子來說,靠的就是日文。

另一方面,這些臺灣青年知識份子留學的二〇年代,也正值日本近代文學的社會化。這個意思是說,文學不再只是侷限於一小群特權階級或貴族們的遊戲了。

在古代,文學只有受教育的人玩得起,偏偏也只有王宮貴族們有餘裕受教育;到了近代,知識份子所寫的文學作品,開始有出版社願意印刷、販賣,換言之,文學有市場,這件事情更深刻的意義是,隨著教育普及、識字率上升,一個名為「讀者」的不特定巨大群體出現了。作者,出版社,讀者,甚至更專業的讀者可能成為評論家,是要等到這幾種角色都出現之後,才能夠共同構築所謂的「文壇」。

呂赫若與嶄露頭角的先行者們

試想:大約十幾二十歲出頭的熱血臺灣青年,到了東京留學,正好躬逢其盛,看到「文壇」上熱鬧的風景。會不會有幾個人躍躍欲試,覺得自己也想要參與其中、登上那個有名文化圈人士冠蓋雲集的舞臺呢?又,會不會有人把這樣一點憧憬帶回臺灣,影響臺灣的新文學運動呢?

是的,這些實際上都發生了。鏡頭回到臺灣,當所有知識份子、文化界人士都把精力投注在文學上,不可能什麼結果都沒有。一方面,在臺灣,全島的文學創作者除了寫作之外,也漸漸集結、出版雜誌、互相交流,雖然規模與成果都還比不上當時的日本中央文壇,但是也開創了一片小小的天地,讓文學逐漸成熟、逐漸發展。而另一方面,也有野心更大的人,試圖直接在中央文壇揚名立萬——而我們的主角,呂赫若,當然就是其中之一。

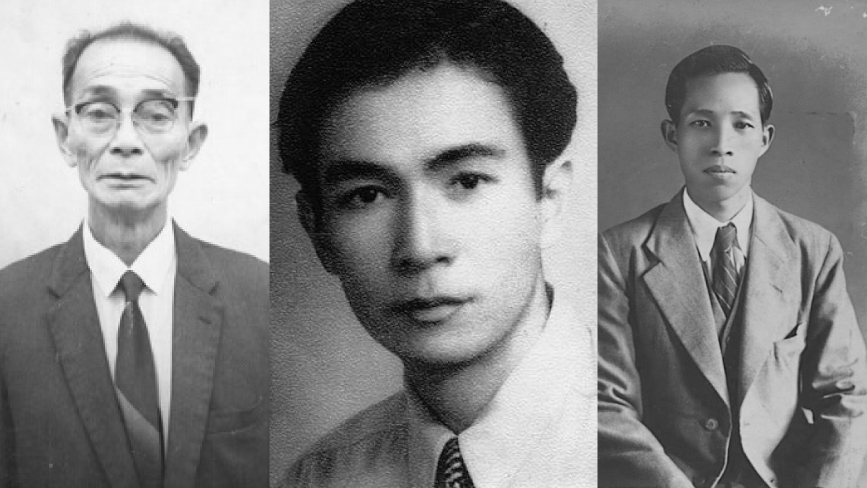

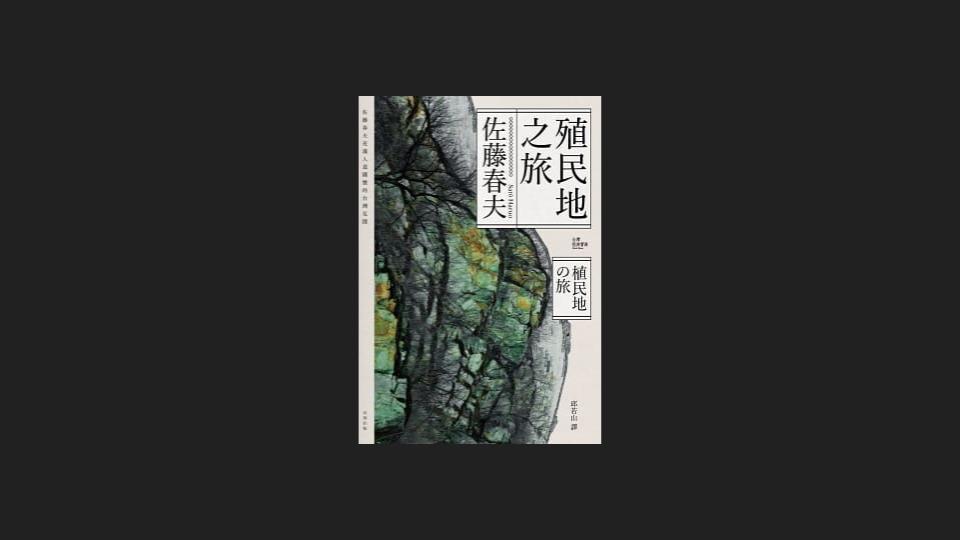

更正確地說,從一九三四年開始,先後有「三劍客」不懼自己出身殖民地,也有能力幾乎能夠媲美「內地」的文學家、在中央文壇的刊物上發表了作品。他們分別是楊逵、呂赫若、龍瑛宗;這三篇作品則分別是〈送報伕〉、〈牛車〉、〈植有木瓜樹的小鎮〉。雖然底下這個說法或許稍嫌粗糙了一些,但是當時臺灣可能有上百位有志於文學創作的知識份子,但最終,只有三位成功得到了「中央」的認可,各位讀者不妨藉此想像一下他們三人的成就有多麼突出,而且,這種無形的加冕,肯定也讓這三位人物在同行眼中有著崇高的地位。

更何況,楊逵與呂赫若的作品,在中央文壇發表後,也被中國的文藝家胡風注意到並翻譯成中文出版,收錄於《山靈・朝鮮台灣短篇集》這本書中;這也印證了先前提到的,雖然是透過日文寫作,臺灣的作家卻可以因此和更廣闊的世界連結。

所以說,稱呂赫若是臺灣人文學路之夢的領頭羊之一,絕不過份;他們三人的這份成就,也絕對值得被記得。這堪稱在三〇年代、在所謂「臺灣文壇」還只是個雛形的時候,最耀眼的幾份戰果。