前言:吉野村之前世今生

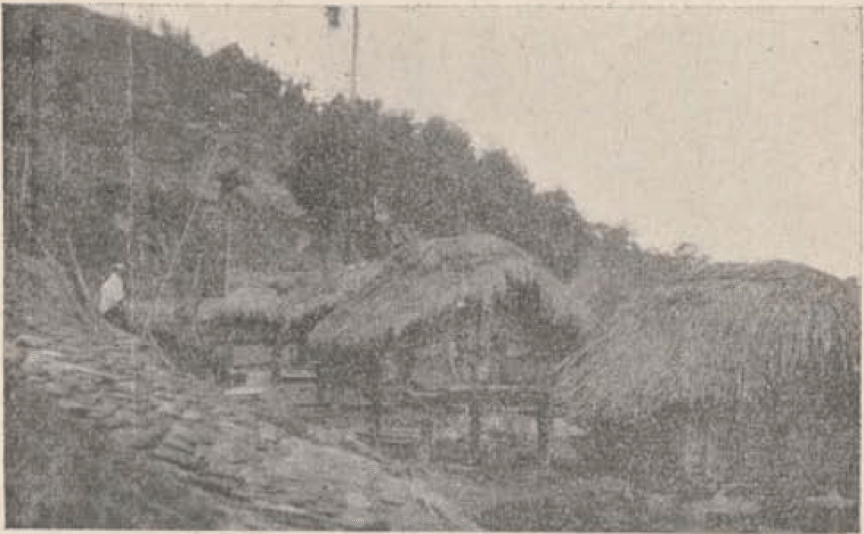

花蓮吉野村於1910年成為臺灣第一個官營移民村,代價是1909年的七腳川事件,長居此地的阿美族人在日軍進擊下,面臨滅族危機,被迫遷徙流離,原部落領地成為官營移民的腹地,此後四國德島吉野川沿岸移民湧入,這裡從此有了「吉野村」這個新名字。

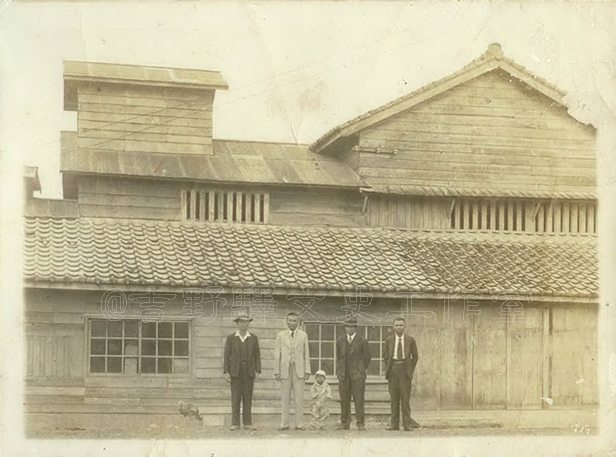

1920年代,日人鼓勵本島西部人移墾東部,一個苗栗客家家族,在這波風潮下遷至吉野村務農,住在吉野驛周邊。1945年日本投降,二戰結束,日人離去,國民政府接收,吉野村成了吉安鄉,吉野驛成為吉安車站(此為已拆除的舊站,現在的吉安車站為新站)。這個從務農轉經營各種事業的客家家族,以便宜的價格買下對面日人開設的雜貨店,改作鐵路貨運,屋主立起「吉安鐵路貨運代辦站」的木製門牌,直至舊吉安站拆除前才歇業。

訪談開始

我出生於民國37年10月,家住在稻香村舊吉安站(吉野驛)前廣場周邊,是當時吉安鄉經濟活動最活躍的地方,我們大家族經營吉興碾米廠與貨運行。我在花蓮唸完初中後,因考花蓮高中落榜,開始至外地求學,這段時間偶爾會回家。大學畢業後,曾回花蓮縣教書一段時間,最後在臺北結婚生子定居。因此我對家裡情況的記憶最連貫的是小學至初中這段時期,高中之後則較為片段(約民國53年之後)。

◎吉野驛概況

舊吉安站(吉野驛)前廣場周邊在以前是很重要的地方,這裡有交通的功能、到碾米廠交稻米、甘蔗交給臺糖、領肥料……等,都要來這裡,是農業經濟交換活動場所。吉安鄉的稻香、永興、福興這三個村子的人生活跟這個地方很密切,有一部分是因為這些相關事業。

◎ 學校

以前永興、稻香村人都唸宜昌國小,福興的人唸吉安國小,稻香國小設校後,永興、稻香村就改唸稻香。稻香國小本來是宜昌國小分校,我是第一屆學生,當時還要先去宜昌國小報到。稻香國小裡都是客家人,我也是,學校裡全講客家話,有一個阿美族的同學都被大家欺負,但他是全校跑最快的。稻香村的人比較溫和,永興村的人最喜歡欺負他,因為他勢單力薄。

宜昌國小的阿美族就會跟人對打,因為阿美族佔一半,不過他們一般都比較溫和。宜昌國小大部分還是客家人,吉安國小比較多閩南人,到花蓮市,閩南人比例就很高了。我們到花蓮唸初中的時候,同學都講閩南語,我一句都聽不懂!花中大概是閩南人最多,外省、客家第二多,阿美族最少。後來我的朋友都是外省人,因為不會講閩南語的人會湊在一起。

◎ 生活概況

以前大部分人都只有耕田的收入,只有我們這一區的人有其他業務,因為受過教育(識字)、較有資產的人才有辦法做別的業務。村子裡大部分人只有耕田,沒有田地的人就得出去打零工,經濟情況比較好的,就做業務兼作農。附近鄰居像是火燒掉的那一排:雜貨店一家人沒有田;產婆家沒有田,但後來有在山上種香茅;過去兩家姓彭和另一戶,是公務人員沒有田;徐家原來是賣豬肉,後來才買了田。

我們的經濟狀況算還可以,上小學之前,家族分家了,我們分到貨運行,叔公家經營碾米廠,印象中貨運行至少營運到民國六十二、三年。我高中以後,家裡比較苦,因為貨運代辦業務沒落了,叔公家的碾米廠撐比較久。我爸爸經營過不少生意,至少有撞球、雜貨店、乳牛牧場、養豬、貨運。雜貨店只做了很短的時間,因為隔壁的雜貨店規模比較大,以前農人又都賒帳。

我們家還有榨油廠以及養乳牛的牧場。工人每天早上去擠牛奶,我的祖母就要將牛奶煮熟,上面會浮一層奶油,奶油泡飯很好吃,我到現在都還很想念這道食物。這一層奶油剝下來後,再將牛奶一罐罐裝到玻璃瓶子裡,用塞子塞起來,大哥和小叔就要騎腳踏車一家家去送。送牛奶最快的捷徑就是沿著鐵路旁邊的平臺那條路,不過遇到火車來時,要趕快躲在旁邊,他們最倒楣的就是有好幾次,火車上的人對著外面小便,結果尿到他們身上!

◎吉興碾米廠

吉安鄉的稻香村、永興村、福興村90%人都種稻,整個吉安鄉只有我們的碾米廠承包糧食局的業務,負責代收稻穀、秤重。要繳公糧時(就像現在的繳稅),農人們都要把收成的穀子用牛車拉來我們家的碾米廠,每年夏、秋各一次。秤重後我們會開一張單子給農人,農人就可以憑單據去領錢或換肥料,而我們會將稻穀碾成稻米。我不清楚這些稻米要運到哪裡,可能是糧食局,這應該是農會與糧食局之間的交易。碾米廠的原料(帶殼的稻穀)是農人自己用牛車運來,成品(白米或糙米)農糧局則會用卡車載走,有時也會直接載走稻穀。

碾米廠碾出來的稻殼也可以賣,當時每戶人家都要買稻殼回去,燒飯用。這些稻穀得用棍子把它壓緊實,而且晒穀場的穀子若曬得不夠乾就不能收,會發霉、發芽,所以要用一種工具把穀子抽出來看,叔公他們很有經驗,用咬的就可就判斷穀子夠不夠乾。

我印象很深刻的是,稻穀上的芒灰會讓人皮膚很癢,每天傍晚,我們家的工人都在旁邊水溝裡洗掉全身的芒灰。工人裡大概有一半是阿美族,但都會講客家話,以前水溝旁的房子就是工人宿舍,我們小時候很喜歡在那邊混,他們很愛唱歌,整天沒事都在唱,不過很奇怪,都是日本歌。這些工人也會教我們偷抽菸(不好意思地說)。

◎ 貨運行

貨運行就像現在的快遞公司一樣,人家來托運,我們要開收據、提貨單,在貨物上貼標籤,把貨搬到火車上面。大宗貨物都是直接拉到臺鐵秤重,臺鐵把登記單子交給我爸爸,爸爸只要處理文件就好;但零星貨物就會到我們家來登記,我們再送去臺鐵。

早期有運甘蔗、木材、肥料,都是大宗貨物,很少運小件的貨物,收入不錯,後來木材慢慢沒有了,肥料也變成用卡車運,生意就越來越萎縮。卡車貨運的優勢是可以直接從肥料工廠運到農會,不需再轉運。不過甘蔗是來自四面八方的農田,叫貨車不划算,還是在火車站收集好,再送到糖廠方便。後來我們的大宗貨物只剩甘蔗,一直做到舊吉安站撤站前。

<木材>

木材是從林田山火車站來的。我們家旁邊就是木材廠,廠商會去林田山選木頭,跟林務局登記好要買的,林務局再將木頭送上火車,運到我們這裡。我們要負責從火車上搬下來,搬下來後就是木材廠的事。運木材的工人是我們請的,但好像也有木材廠的工人來做,以前分工不會分得那麼清楚,可能木材行的人就在隔壁,所以也會來幫忙。

那些木頭好大好大,不知道是不是記錯,有些木頭的切面比我站著還高,不過小孩子看什麼東西都覺得很大就是了。撬木頭是很精采的事,但也很常發生意外。因為只有林場有索道等大型集材機具,車站前只能靠人工搬運,木頭從火車上移下來和地面搬上車時最危險,需要非常多人力,這時每家每戶工人不分你我,全都會一起幫忙。最慘的是,有一次鋸木頭的機器,不知怎麼把木材廠老闆的兒子捲進去,出來血肉模糊,但居然救活了。

<甘蔗>

當時種稻的農家幾乎都有兼作甘蔗。因為是臺糖契作,種出來的甘蔗都是屬於臺糖的。照規定,農人在種的時候不准偷吃。收成時,也是由臺糖的包商去田裡把甘蔗砍下來,捆成一把一把,叫牛車拉來火車站。吉安的甘蔗田很多很多,牛車要拉好幾趟,如果地很大,一塊田就要拉幾天幾夜才運得完。印象中,冬天會有整整兩、三個月,我們家前面都是拉甘蔗去車站的牛車。甘蔗送到吉安車站後,再以鐵路運至光復糖廠製糖。這個鐵路運輸是臺糖發包給臺鐵的,由於我們家是鐵路貨運代辦站,所以也承接這個業務,但我們的業主是臺鐵,不是臺糖。

甘蔗送到我們家的貨運行時,運送的人把甘蔗一捆一捆丟進車廂,車上會有個人拿把刀將甘蔗砍短,登記完數量之後,把單子交給我們統計有幾個車廂即可。當時每個農人地有幾甲、載了幾個牛車出來、運了幾個火車車廂、光復糖廠過磅時重量……等等,都會登記核對。但從牛車上火車後,每個農人的甘蔗就混在一起了,不曉得是怎麼核對的。

載甘蔗的車有兩種,一種是前面說有砍短的,砍短之後,甘蔗就會一節節沉下去,另一種沒有砍短,這種的車廂都沒有外皮,只用欄杆擋住。載甘蔗去光復糖廠的火車,一路都開得很慢,因為很重,而且是上坡,火車上的甘蔗很容易被小孩子偷吃,尤其沒有砍短的那種,就會被拉出來。這些甘蔗會從一條岔出去的鐵路支線進入糖廠,最後糖廠成品以鐵路直接北運到花蓮港外銷。

<肥料>

肥料也許是從花蓮港的臺肥廠來的?我也不清楚。我們家負責把所有火車上的肥料搬到鐵路局的倉庫裡,農人就用繳公糧的額度來換肥料。我記得肥料倉庫裡面有很多牛車,火車運到時,工人要把肥料搬到倉庫一包包排好,有些肥料可能會搬到農會。肥料是化學肥料,味道鹹鹹的,弄到皮膚會很不舒服,搬肥料的人都要帶著像喪服的布,墊在頭肩上。肥料的業務後來好像比較早就沒有了。

<零星貨物>

在我初中左右,貨運行的大宗業務萎縮,開始運比較零星的貨物。原本家裡都請三、四個長工,到最後只了請一個,他負責搬白天的貨,晚上的貨物就要由我跟大哥來搬。那時也要送貨,只要有人從南部寄麵條來,我跟大哥就要負責騎腳踏車一家家雜貨店去送麵條,我最討厭送麵條,因為用紙包的麵條沒有用盒子裝,只是一束一束用袋子裝起來,軟軟的,騎車時都會重心不穩整袋歪到一邊,還會掉在地上。我最喜歡搬運番茄和黃瓜,可以挖兩個出來偷吃!

有一次晚上好可怕,我和大哥搬貨時,看到貨物堆中有一隻人腿,塑膠袋包著看不清楚,有血。是車長指給我們看的,他說:「那裏有一隻人腿!」還用手電筒照給我們看!

後記

2009年,老屋主逝世約10年後的某天,其後代收到徵收說明會通知,原本門前13公尺寬的稻香路,因都市計畫,將拓寬為15公尺。所謂的「都市計畫」其實制訂於1981年,因稻香路底是吉安車站,而將之作為蘇花高的聯絡道。

如今,蘇花高不蓋了、車站也已拆除,稻香路的盡頭卻還是要拓寬——200公分。

為了這200公分,車站前最具代表性的老屋群將遭拆除。眼看著老聚落即將覆滅,這個客家家族的後代發起保存運動,希望能夠留下聚落最後的身影:吉野驛站前廣場、圳溝橋、地界碑,及1930年代珍貴的日式木造房「吉安鐵路貨運代辦站」。他們也召集人手,著手進行聚落的口述訪談,挽救這段就快要被遺忘的記憶。

這是吉安鐵路貨運代辦站老闆的兒子,回憶自己童年時光的一段訪談。

.jpg)