這天早晨,葉石濤起了個大早。洗臉、刷牙,紮上綁腿再佩上刺刀,全副武裝的他匆匆前往廚房,趕著領部隊長的早飯。

除了覺得有些涼快之外,這一天,與他其餘擔任帝國陸軍一等兵的日子,並無任何不同。

從臺北的文藝臺灣社辭職回到府城後,葉石濤費了一番工夫,在小學裡覓得一份助教的職位聊以糊口。沒想到,1944 年秋天,一道徵兵令從天而降,扛不住吃緊戰線的日本當局送給臺灣人民一份大禮:凡年滿 20 歲的臺籍男子,都和日本人一樣享有當兵的榮譽。飯碗還沒捧熱的葉石濤,只得在全校小學生的歡送之下,朝離臺南府城 10 多公里遠的大目降(今臺南新化)駐紮部隊報到。

進了汽車運輸部隊卻會把軍車開進大水溝裡去的葉石濤,新兵訓練一結束,就被看出他毫無駕駛才能的部隊長調到身邊擔任勤務兵。看似得了個軍中肥差,葉石濤卻壓根高興不起來。

身為日夜盼望臺灣擺脫殖民地的知識份子,每當他從溪水邊氣喘吁吁地提著兩個大木桶為部隊長和小隊長準備洗澡水,總感覺淚水盈滿了眼眶,恨不得打壞風呂桶一走了之。

他當然沒有這麼做,他忍了下來。這一忍,就是漫長的 180 多天。

這天,他照舊捧著御膳到部隊長室報到。通常都會睜眼瞪著葉石濤,說一聲「好!」就放他離去的部隊長,今天不知怎的,居然有些躊躇。緩緩將日本軍刀收進刀鞘中,部隊長想了好一陣子,才威嚴地下令:「今日不用去軍醫院了。」

接近中午時分,一陣急促的集合號中斷營區不尋常的寧靜;困惑了一早上的葉石濤,一把抓起手邊的 38 步槍,迅速跑到廣場集合。鴉雀無聲的廣場中央,有樣東西吸引了他的注意:一張鋪著潔白桌布的長桌上,突兀地擺著一個黑色盒子。

仔細一瞧,葉石濤才發現,那是當時性能最好的收音機。正午 12 點,一個低沉的嗓音,從那個黑盒子中傳了出來:

朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現狀トニ鑑ミ、非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ、茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク。⋯⋯

⋯⋯爾臣民、其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ。

官兵們耳裡聽的雖是日文,但文言文的語句讓眾人只能呆若木雞地看著隊伍最前端的部隊長,只見他淚流滿面,徐徐開口:「剛才你們聽到的是天皇陛下的玉音放送,陛下宣布大日本帝國向盟軍無條件投降。」

正午刺目的陽光照亮官兵宛如面具的死灰面孔,映出士兵臉上閃閃發亮的淚珠,也劃破了葉石濤的眼。他握緊拳頭,終於領悟──

神風的神話從此遠颺,大日本帝國正式崩潰。

那天,是 1945 年 8 月 15 日,日本戰敗,天皇向子民宣布投降。

迎接「祖國」的第一件事

驚天動地的巨變過去,兩週後,葉石濤順利接到退伍令。與臨別之際,期許他做一個「愛國家、愛民族,並為『日華親善』努力之中國人」的寬厚部隊長辭別後,葉石濤扛著一個裝滿軍衣物、米糧、罐頭與毛巾的大麻袋,神采飛揚地踏上回家之路。

坐在日本兵駕駛的大軍車中,一路上,葉石濤暢想著光明的未來:流滿血與淚的臺灣終於推翻了日本殖民帝國的統治,重回「祖國」的懷抱;而他自己,也終於可以重操舊業,進行熱愛的文學寫作。

不過,想要繼續創作之路,有件當務之急是他不得不面對、也熱切渴望面對的──那就是,學中文。

日本帝國統治時期,日本政府深諳「語言」對於同化與自我認同的重要性,積極在臺建立近代學校,推廣國語教育;這時候的「國語」,指的自然是日文。對於那些不在學校裡的臺灣人,政府也有法子:他們在各市街開辦國語講習所,以 12 歲以上、25 歲以下的青年為目標,實施日文初等教育,並深入各村落廣設簡易的國語講習所,利用農閒時間,教導尚未入學的幼童和 70 歲以下的成人日文。

如此縝密的語言政策,獲得了豐碩的成果。根據時人紀錄,直到 1945 年日本投降時,臺灣人的語言層已可被劃分為老年、中年和少年三個層級:老年部分,除了從未有機會接受日語教育的人以外,日常生活還是以臺灣話為主,但語彙中已經滲入不少日文詞彙和文法。

中年部分,則有不少口能說日文、眼能讀日文書、筆能書寫日文,甚至連腦袋中的所思所想都是以日語運轉;他們之中有些雖仍能操一口流利的母語,但臺灣話已非主力。而到了少年部分,不但已學會日文,有的甚至受純粹的日文教育長大,連臺灣話都不會說了。

語言政策固然有其成效,但搞定臺灣人的口,不代表也抓住了臺灣人的心,擔任過臺灣總督的小林躋造就曾表示:

無論如何,臺灣人是涵育於有四、五千年歷史的支那文化中,一般民眾有人從內心深處就有牢固中國祖國意識,也就是嚮往所謂的中華民國。

很顯然,包括葉石濤在內的知識份子,即便學會了日文,仍不曾忘卻自己身處於殖民統治的陰雲之下。戰後不久,作家楊雲萍就曾在由臺灣人創立的《民報》上投書〈奪還我們的語言〉,言之切切地控訴日本政府:

只想消滅臺灣人們的語言,隨之消滅一切歷史和文化,使其成為大日本帝國的順民、奴隷而已。⋯⋯事實上,日本統治臺灣的最大成績就是造成許多的兒童和青年,忘記了他們的母語,⋯⋯臺灣光復後,河山雖依舊,但事物有全非,而全非的事物中,「語言問題」最為嚴重,最厲害。何況此問題,不僅是語言的問題而已,實關於「民族精神」之問題

沒錯,想要洗滌日本加諸在臺灣人身上的影響,成為一個「道地的中國人」,重新拾回終於讓臺灣人心服口服的「國語」──中文,絕對是必要的。

這麼想的人可不只葉石濤,不只這群知識份子;戰後初期,一場浩浩蕩蕩的國語熱潮,席捲了全臺街頭。各地都興起學國語的狂潮,熱烈程度直逼商場大拍賣,人們如飢似渴地閱讀所有可以弄到手的中文書報,並舉行各式各樣介紹祖國及對岸情勢的集會。

上至霧峰林家的大家長林獻堂,日本時代堅決拒絕說日文的他,現在自動自發天天捧讀國語;下至商店店員、工廠工人以及僕役下女,每天晚上都勤奮不懈地唸國語。毫無疑問,這是一場不分年齡、不分階級的全民運動。

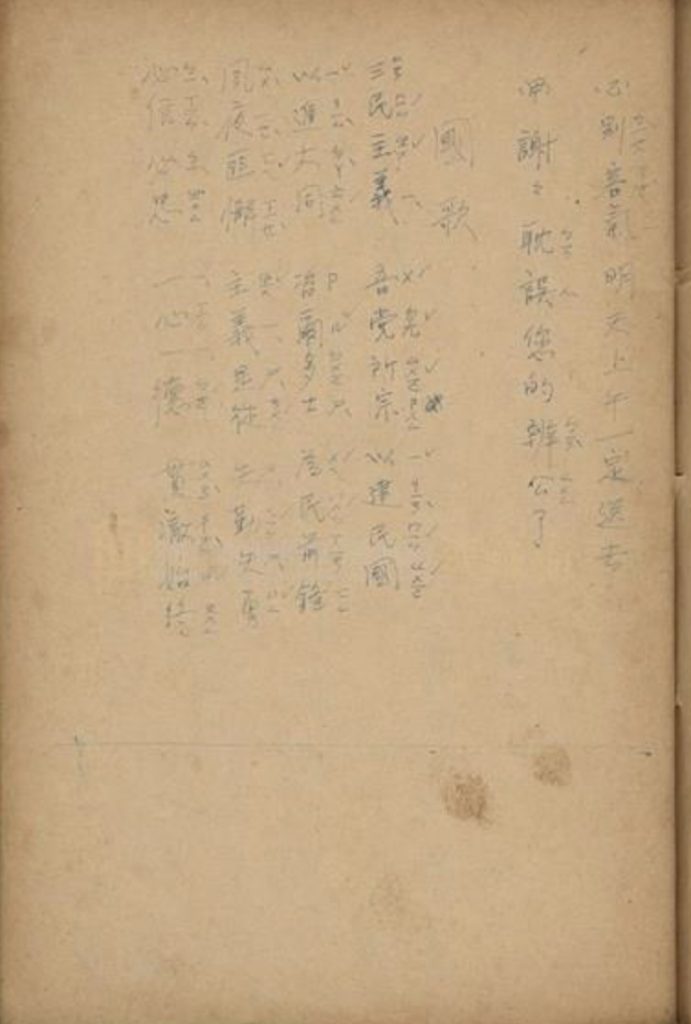

(圖片來源:國立臺灣歷史博物館)

關於這場國語熱潮,既是醫生、也是作家的吳新榮有一段非常鮮活的描述:

光復當初我們時常走到學校裡,看看學童上課的情形,那時候最使我們感激而興奮的不外是:用我們的語言,寫我們的文字,教我們的子弟,這個事實。因為在這神聖的教壇上,好久未曾見過公然地自由地使用我們的臺灣話,因為祖國光榮的勝利,臺灣話竟驅逐了日本話。

滿地張嘴用中文念誦「大家一起來學國語吧!」的男女老幼,或許未必擁有和吳新榮一樣盈滿胸腔的感慨和熱情。他們當中,學習國語的原因五花八門:有的是出於「純潔得可敬可愛」的「祖國熱」,有的是出於「理智得可欽可佩」想要為「祖國」服務的願望,也有的是出於「投機得可驚可懼」想做新官僚的野心。甚至那些尚未被遣返回國的日本人,也偷偷在家中讀〈華語急就篇〉。

無論是出於什麼緣故,學習國語的大火,確實由下而上在臺灣各地燃起燎原之勢。而在大軍車中顛頗著回鄉的葉石濤呢?

他正夢想著學習中文,做一個道道地地的中國作家。這溫熱的夢想竟如同陳年好酒,使葉石濤喝醉了一般,飄飄然地快樂。

學國語,真容易,機會千萬莫放棄!

戰後的每一天,對葉石濤而言,都是奇異的日子,充滿新鮮的體驗。他重返國小教書,儘管學校一連好幾個月都發不出薪水,行政工作也百廢待舉,但人人鬥志昂揚,摩拳擦掌想建設「屬於自己的時代」。

白天在學校教課的葉石濤,晚上一樣會到補習班報到,只不過從老師搖身一變,成了學生。學什麼呢?自然是學他心心念念的國語了。當時坊間到處都掛上「北京話補習班」的招牌,日本時代丟了工作的私塾老師重新活躍於書房,從「天地玄黃」開始教起;中日戰爭時被日本人從淪陷區請來訓練特務和通譯的人,也趁機開班授課。

跟臺灣文化協會成員學過中文的醫生,做起國語講習所的副業,天天開班,分男女兩班,每次教 90 分鐘,一次收 15 到 20 元;甚至有人在市場的屋簷或牆角,隨手掛上一面小黑板就開始教中文,學員臨時湊、學費臨時收,大家也學得不亦樂乎。

從前那些學日語的研究會,現在都改成讀中文的研究會,私立商工學校也取下原本「支那大陸進出者北京語講習會」的招牌,改開近兩千學員的國語班。除了雨後春筍般冒出的私人單位外,公家機關也不遑多讓,各地的憲兵隊、指導員室和政訓室都奉上級命令提供免費講習,義務性質的教學令繳不出學費的民眾趨之若鶩。

那真是一個只怕你無心向學,不怕你找不到地方學國語的年代。

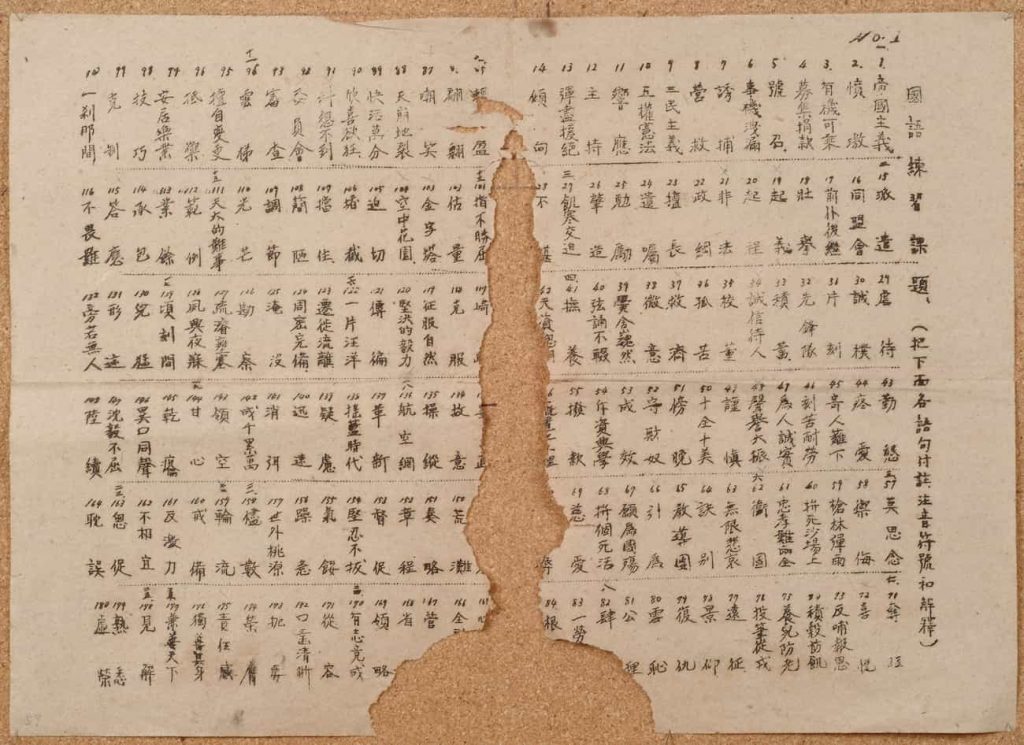

那麼,作為一個連ㄅㄆㄇ都未能掌握的國語初學者,會選擇哪本書當成國語教材呢?葉石濤選的是字典。

早在退伍之前,葉石濤便從舊書攤中翻出一本破破爛爛的《康熙字典》,在軍營的昏黃燈光下,背下一個個陌生的字型與字義;他也曾經從頭到尾抄完一本 120 回的《紅樓夢》,一筆一劃,土法煉鋼地把這些方塊字印刻在腦海中。

還有其他選項也很熱門。漢文舊籍《三字經》和《千字文》,過去是被拋諸在腦後的兒童啟蒙讀物,如今重獲新生;日治時期出版的漢文學習讀本,戰後更是換了個包裝,成為國語教科書。

在這些被送進學校應急的讀本中,有的來自嘉義蘭記書局,蘭記書局的創辦人,是僅有國小學歷卻愛書成癡的黃茂盛。蘭記書局創立的 1910 年代,漢文書籍的出版重鎮在上海。

有感於自身經歷,希望提供家境困苦、無法升學的學子在家自學識字的讀本,也期盼給不願意接受日本教育的自修者一些援助,黃茂盛屢次向日本當局申請從中國進口漢文書籍。在經過多次失敗後,當局終於鬆口,允許書商大量進口漢文書。

歡天喜地的黃茂盛,哪料得到首批進口的商務印書館《最新國文讀本》才剛抵臺,就被當局一聲令下,全數沒收。理由是──第一,明明不是日本國語文,書名卻寫「國文」;第二,內容全都是有關中國的歷史、文化、教育、思想等,違反日本國策。

冷水當頭澆下,但並未澆熄黃茂盛的決心。既然從外頭進口書籍的路斷了,他乾脆挽起袖子,自己著手編定符合臺灣本地需求及日本當局規定的《初學必需漢文讀本》。

這本圖文並茂的讀本不只在日本時代大受歡迎,在戰後臺灣行政長官公署「行政不中斷、工廠不停工、學校不停課」的「三不」政策下,更是成為許多學校的權宜課本。蘭記書局為了應付數十萬冊課本的大量需求,日以繼夜地趕工印刷,不少書商也趁機盜印他們家的讀本銷售。

讀本封面的書名,從「漢文」改成「國語」,迎來又一次的黃金時代。這些標榜「運用生活必需的文字、使讀者能生起需要和興趣」的國語讀本,被送入課堂、進入家庭,或許也曾來到葉石濤伏案書寫的桌几上;同樣躺在他書桌上的,也許還有這則簡報──

學國語,真容易;講演會,國語班,收音機,機會千萬莫放棄!說國語,也容易;只要常常講,笨伯也可說流利。看書籍,也容易;國語書報到處有,一有時間你便去!國語文,也容易;只要勤練習,白紙黑字你也可以寫一氣!⋯⋯學國語,要努力,即學即傳,國語能真普及!只要有機會,千萬莫放棄。

學國語真的有這麼容易嗎?箇中滋味,恐怕只有葉石濤本人才會知曉。倘若真的不容易,「援兵」也很快就會來到──

1946 年 4 月 2 日,臺灣省國語推行委員會正式成立。

在「我要說國語不說方言」的時代來臨之前

1946 年 1 月,魏建功抵達臺北,這是他第一次踏上久聞其名的臺灣土地。1 月的臺灣,溫度多維持在10度以上,這是過去數年人在四川的他,享受不到的舒適天氣。

然而,就算天氣再怎麼宜人,橫亙在魏建功眼前的,仍是棘手的難題。「該如何有系統性地讓臺灣人學會國語?該用什麼方式推行國語呢?」無數個問題在他腦海中打轉。而這一切疑問,在他來到臺灣的那一刻,終於有了眉目。

以官方之力在臺灣推行國語運動,並不是一朝一夕的計畫。早在戰爭結束前夕,為了讓中國得以順利接收臺灣,蔣介石設立了「臺灣調查委員會」,派陳儀擔任主任委員,負責擬定「臺灣接管計畫綱要」。

在這份「如何接管臺灣」的章程中,文化重建乃重中之重;頗具政治手腕的陳儀非常清楚,想要去除日本人的影響、使臺灣人再次「中國化」,「語言、文字與歷史,是民族精神的要素」,必須讓臺灣同胞「通中華民國的語言文字,懂中華民國的歷史」。

在這樣的背景下,曾任「教育部國語推行委員會」委員、對語言和文字頗有研究的魏建功,自然而然被延攬進臺灣調查委員會中;研究臺灣語言問題的同時,也開班授課,向預備前往臺灣的接收人員講述語言教育的課題。而在戰爭結束後,他更順勢被邀請到臺灣擔任「臺灣省國語推行委員會」的主任,扛起擔負臺灣國語運動的重責大任。

應允這個邀約當然不是問題,問題是,運動該怎麼執行呢?

對於推行國語運動,編過《中國大辭典》和《中華新韻》的魏建功當然經驗豐富,不過臺灣畢竟已脫離中國半個世紀,兩地海岸相隔,在日本的統治之下,其社會實際情況根本無從掌握,這也使得擬定詳細計畫幾乎成了空中樓閣。

他與夥伴只得半猜半推斷地,做出幾個假設:即使日本的語言教育很成功,但臺灣人生活上應該還是會使用母語吧?光復之後,臺灣人在還不會講國語時,應該會自動自發地恢復使用母語──閩南語和客家話吧?

若果真如此,那推行國語絕不會和日本一樣,需要用上幾十年功夫,只不過需要訂定一套新的語言傳習方式;而去臺灣的工作人員呢,也多少應該會些閩南語,才能入境隨俗。

懷抱著忐忑不安的心情,直到來到臺灣,這些疑慮終於落地,看見出路。來臺第二週,魏建功便上電臺宣揚「國語運動在臺灣的意義」,而後帶領團隊中的何容、齊鐵恨等人,三不五時透過廣播和報刊發表相關論述。當時的臺灣平均每 10 戶人家就有 1 臺收音機,廣播成了官方重點宣傳利器,對那些沒有時間和金錢上補習班學國語的臺灣人來說,更是重要的好夥伴。

一天兩個時段的空中教學,早上 7 點 25 分到 7 點 55 分,晚上 6 點到 6 點 30 分,搭配《國語廣播教本》服用,事半功倍。當遇到國語廣播時間,就連林獻堂都會要對方稍待片刻,等他先聽完廣播再繼續接待;而街邊的人力車伕在等待客人時,也會拿出教本,側耳傾聽沿街商店放出的國語廣播。

1946 年 5 月,初步摸清臺灣社會的現況後,魏建功進一步在隸屬於臺灣省行政長官公署宣傳委員會的《臺灣新生報》上,揭示國語運動綱領,為臺灣的國語運動打下基礎:

- 實行臺語復原,從方言比較學習國語。

- 注重國字讀音,由「孔子白」引渡到「國音」。

- 刷清日語句法,以國音直接讀文達成文章還原。

- 研究詞類對照,充實語文內容建設新生國語。

- 利用注音符號,溝通各族意志融貫中華文化。

- 鼓勵學習心理,增進教學效能。

值得注意的是,作為官方代表的魏建功,在擬定這套「新的語言傳習方式」時,可是把「用方言(臺語)來學習國語」列為國語運動的第一準則。

為什麼要從方言入手,來學習國語?

還記得他在中國時所做的種種假設嗎?來到臺灣後,魏建功發現,事實與他們的設想有些許出入──部分臺灣人不但寫文章受日本語法影響,從日文裡的漢字觀念來認漢字,就連學國語也是模仿日本人學中文的方式⋯⋯他們已習慣使用日語,對於母語的運用是「回不去了」!這讓他湧起莫大危機感:

我對於臺灣人學習國語的問題,認為不是一個單純語文訓練,卻已牽涉到文章和思路的問題。⋯⋯受日本語五十年的浸染,教育文化上如何使得精神復原,這才是今日臺灣國語推行的主要問題。

用哪種語言,一定程度上關係著人們怎麼思考,因此魏建功主張先從重拾臺灣話開始,恢復臺灣人的文化和思路。更何況,在他看來,臺灣話是「中國的方言」,國語是「中國的標準語」,兩者一脈相承,有著對照關係,用方言來學習國語,不啻是一條捷徑。

我們寧願本省同胞像內地各省同胞一樣,能用不很標準的國語自由自在的達意表情,不願他們懂學得幾句頂漂亮的北平話,而不能自由運用「漢語」,以致非用「日語」不可

他的副手何容則講得更直白:

本省國語教育的目標不是「恢復祖國語文」嗎?我們要幫助本省同胞重拾起「從方言學國語」這把金鑰匙,走上恢復祖國語文的大路。假如本省的國語教育就只是教人會說「您貴姓?這本兒書賣多兒錢?」一類的話,那我要說句狂妄的話,這事很容易啊,用不著我們這些書呆子來浪費臺灣的米。

於是,在這樣的理念之下,國語推行委員會陸續出版加註臺音符號的國語讀本、舉辦教師國語講習、編修國音標準參考書、推廣注音符號的應用⋯⋯

官方的國語運動推行,正式在臺灣展開了。

學不會國語,我就不能⋯⋯?

在這個日語和國語青黃不接的時代,為了不荒廢手感,葉石濤在勤勤懇懇練習國語的同時,還是會用日文撰寫隨筆及短篇小說。這,都是多虧了《中華日報》上的日文欄,以及主編龍瑛宗的存在,讓他──及一眾日本時代作家──有個揮灑的園地。

龍瑛宗,是葉石濤還在臺北的文藝臺灣社時交上的作家朋友,大他約莫 15 歲。這位葉石濤的忘年之交,思想敏銳、情感豐富,有著柔順的個性,一生起氣來就像患了口吃一樣,支支吾吾地說不出話來,筆下小說則一如他的為人,纖細敏感。在噩夢般的戰事終於遠去後,兩人重逢於臺南,彼此悲喜交集。

正在由中國國民黨所創辦的臺南地方報《中華日報》主編日文欄的龍瑛宗告訴葉石濤,日文欄是為了戰後不久、尚不熟悉國語的臺灣民眾所設立的文藝性副刊。聽到這個消息,葉石濤大為振奮,甚至還曾經一時心血來潮,日以繼夜地寫了一篇十多萬字的長篇小說投稿。

孰料,這個桃花源般的所在,卻在 1946 年 10 月 25 日戛然而止;那天,當局以「臺灣光復已滿一年,為了執行國策,我們要推行本國語言」為由,禁止雜誌和報紙繼續使用日文。

一個月後,《民報》上刊出一篇壓抑著怒氣的社論,題為〈國語國文和自治能力〉:

既然是中國人,當然要學習中國的國語國文。陳長官在外勤記者招待會席上所說的意見,我們是可以贊同的。但是若以國語國文的力量為自治的前提,則有若干討論的餘地了。⋯⋯推行自治最重要事項,並不只在語言文字,而是在於熱意跟能力。有沒有為國家為民族著想的熱情,是最根本的問題。

⋯⋯我們相信,有政治眼光的人,斷不以語言文字為自治的條件。

這一年間,究竟發生了什麼事?

時間回到 1945 年的 12 月。一則《臺灣新生報》上〈肅清思想毒素〉的社論,在臺灣知識份子間引起軒然大波:

日本對於臺灣的統治手段,在政治上是採取「民可使由之、不可使知之」的愚民政策⋯⋯在文化思想上更散播了無數的毒素,使臺灣同胞日日受其麻醉與薰陶,對祖國觀念模糊,逐漸離心,以遂其「日本化」和「皇民化」的目的。

因此,不僅在語言文字上,竭力強迫其模仿日本、學習日本,即在一切圖書雜誌小說電影戲劇之中,亦廣泛的灌注誇張大和民族和頌揚軍國主義的謬論,使臺灣同胞在不知不覺之中,自然而然的產生一種崇拜日本的自卑心理。

將臺灣人在皇民化政策下被迫學習和使用日文,與「崇拜日本的自卑心理」及「接受日本文化思想上的毒素」連結在一塊,著實令許多臺灣人無法接受。但這樣的想法,其實早在陳儀還在中國擬定「臺灣接管計畫綱要」就已經萌芽。這份綱領的第一通則,寫的便是──「接管後之文化設施,應增強民族意識,廓清奴化思想」。

陳儀更認為,臺灣已被「敵人」佔據多年,在這 50 年中,日本人禁止臺灣人使用國文、國語,普遍實施日語、日文教育,讓臺灣 50 歲以下的人沒有了解中國文化跟三民主義的機會,懷抱著奴化的舊心理。

「奴化」兩個字,如緊箍咒般套在臺灣人頭上,咀嚼再三,還是難以下嚥。只因為不能操一口漂亮的國語,不能寫一手流利的國文,就是被奴化嗎?人們諷刺:哎呀,好像不說臺胞奴化,就當不成臺灣的領導者,會損失身為為政者的資格一樣。

是的,當局不僅聲稱臺灣人奴化,還公開表示:「想要建設中國的臺灣,臺灣人就需要先學習國語國文;現在要實施縣市長民選,恐怕危險得很。」因為不會國語,所以不能參與政治,這個因果關係將語言問題升級成徹底的政治問題,成為限制臺灣人權利,一道冠冕堂皇的護身符。

這種說法不但令臺灣人感到憤懣,無疑也是不負責任的。學國語哪有那麼容易呢?想要提起筆來寫字,就像阿 Q 畫圓圈,總是畫不圓;就連魏建功本人都表明,基層要徹底轉換語言、文字,恐怕需要至少 10 年光陰。

不過,再多抗議都扭轉不來陳儀的看法,以及他對語言政策的強硬手段:日本人在統治臺島 40 多年後才禁止臺灣人使用中文,但臺灣回歸「祖國」才剛滿 1 年,報紙和雜誌就已不許出現日文了。

於是,再也沒有發表園地的葉石濤,被迫封上耳目,仍是默默回去讀他的《紅樓夢》;而長久以來,以日文思考及寫作的龍瑛宗,則被斷了臂膀、失去語言的出口,從零開始適應新的創作規則。那時,他已經 40 歲了。

1946 年 2 月,《民報》刊載了一篇身在重慶的臺籍人士謝南光的〈光復後的新臺灣〉,他如此說道:

我們要統治收復後的臺灣,最要緊的是不使臺胞失望,不要讓臺胞嘆息樣樣不如敵人⋯⋯一旦使臺胞失望就是政治的破局,我們要防止破局的來臨。⋯⋯我們知道,接收臺灣復興臺灣,前途困難甚多,克服困難的要訣在於愛護臺胞,信賴臺胞,事事與臺胞合作,一切困難都可以迎刃而解。

「不要讓臺胞失望」、「一旦使臺胞失望就是政治的破局」⋯⋯這則社論,宛如一則苦澀的警鐘,遙遠地、清晰地,敲響在臺灣島上空。

後來我們無法歌唱

不只知識份子對時局感到失望,尋常老百姓學習國語的熱情,也逐漸消失。

風風火火推行的國語運動,其實藏著不少隱憂。一個是教材短缺,國語讀本間彼此抄襲,教育部就曾查出光華報社出版的《國語會話讀本》裡,注音符號的錯誤高達 300 字之多。

第二個是師資短缺、水平不一,教國語的人確實不少,但臺灣本來就不是說國語的環境,正式國語老師多從中國聘來,有的說「廣東國語」、有的說「浙江國語」,甚至還有用上海話來教國語的;一位國小生在作業簿上寫著,國語怎麼有 6 種?學生十分苦惱,不知道哪位老師教的才是「真正的」國語?

國語運動的亂象、日漸混亂的社會氛圍、貪污舞弊的外省人、一日比一日壞的經濟景況⋯⋯臺灣人對祖國的嚮往一點一滴被澆熄,胸中的怒火和不滿日漸熾烈。

後來的故事,我們都知道了。

1947 年 2 月 27 日,一名婦人倒在天馬茶房前。隔天,行政長官公署前的廣場響起無數槍聲。

數個月後,魏建功辭去國語運動委員會主任委員一職,不久後離開臺灣,永居中國。

4 年之後,當局規定各級學校只能以國語教學,嚴禁方言出現在校園中。同年,持續學習國語的葉石濤,因向共產黨員黃添才買了幾本漢文版的左派書籍而受牽連,在獄中一待就是3年。

10 多年前,當葉石濤帶著日軍部隊長給的滿滿一袋物資跳下大軍車、滿懷欣喜地回到家鄉,往天上一瞧──夜晚的府城一片漆黑,如同鬼域,只有麥粒似的幾點星辰閃爍,透著虛無而徬徨的微光。

他不知道,那虛無又徬徨的微光,就是日後臺灣人艱難追求著的光。

海涅喲 在世界盡頭的小島 有一位想念你的 可憐的詩人 那位詩人 是無名的詩人 吃著稀飯的 不歌唱的詩人 海涅喲 在臺灣的舊街鎮裏 有一位想念你的 可憐的詩人 那位詩人 是無名的詩人 在光復的陰翳下哭泣的 不歌唱的詩人

──龍瑛宗〈海涅喲〉

.png)

指導單位:內政部

- 吳守禮,〈臺灣人語言意識側面觀〉,《臺灣新生報》,1945.5.21。

- 楊雲萍,〈奪還我們的語言〉,《民報》,1945.10.23。

- 何容,〈肅清思想毒素〉,《臺灣新生報》,1945.12.17。

- 魏建功,〈何以要提倡從臺灣話學習國語〉,《新生報》,1946.5.28。

- 王白淵,〈所謂「奴化」問題〉,《臺灣新生報》,1946.1.8。

- 魏建功,〈臺語即是國語的一種〉,《臺灣新生報》,1946.6.25。

- 魏建功,〈臺胞熱心學國語〉,《民報》,1946.11.6。

- 何容,〈國語國文和自治能力〉,《民報》,1946.11.28。

- 王白淵,〈國語國文和自治能力〉,《民報》,1946.11.28。

- 王白淵,〈吿外省人諸公〉,《政經報》第2卷2期(1946),頁1-2。

- 楊雲萍,〈學國語〉,《臺灣新生報》,1947.2.26。

- 何容,〈方言為國語之本──順便談談我們的任務〉,《臺灣新生報》,1947.6.1。

- 吳新榮,〈文化在農村〉,《臺灣文化》,第1卷第1期(臺北:1946.9)。

- 方師鐸,《五十年來中國國語運動史》,臺北:國語日報社,1965。

- 葉石濤,《文學回憶錄》,臺北:遠景出版,1983。

- 周夢江、王思翔,《臺灣舊事》,臺北:時報出版,1995。

- 陳明柔,《我的勞動是寫作:葉石濤傳》,臺北:時報出版,2004。

- 黃英哲,〈魏建功與戰後臺灣「國語」運動(1946-1968)〉,《臺灣文學研究學報》第1期(臺南:2005.10)。

- 曾健民,《臺灣一九四六,動盪的曙光:二二八前的臺灣》,臺北:人間出版社,2007。

- 梅家玲,〈戰後初期臺灣的國語運動與語文教育──以魏建功與臺灣大學的國語文教育為中心〉,《臺灣文學研究集刊》,第7期(臺北:2010.2)。

- 蔡盛琦,〈戰後初期學國語熱潮與國語讀本〉,《國家圖書館館刊》,100年第2期(臺北:2011.12),頁 60-98。

- 黃英哲,《「去日本化」「再中國化」:戰後臺灣文化重建(1945-1947)》,臺北:麥田,2017。 文訊雜誌社,《記憶裡的幽香:嘉義蘭記書局史料文集百年紀念版》,臺北:文訊雜誌社,2019。