1970 年,劉武雄帶著妻子與子女離開城市回到了他的出生地苗栗通霄。這可能是他在十五年前離家前往臺北就讀臺北師範學校藝術科,乃至畢業後至瑞芳執教,從未設想過的人生道路。

尤其是在從 1962 年發表第一篇小說〈失業、撲克、炸魷魚〉獲得《聯合報》副刊主編林海音賞識而刊登之後,他積極地創作,作品刊登在副刊、當時知名的《現代文學》、《臺灣文藝》雜誌上,還連續獲得兩屆「臺灣文學獎」,一個通霄鄉下來的小伙子眼見要在臺北的文壇站穩腳步。

懷抱著對文學的純真熱情,他在 1965 年辭去教職,專心寫作。兩年後,機緣巧合下遇見尉天驄、陳映真、施叔青、黃春明等未來將在臺灣文學史上發光發熱的作家們,意氣相投下決定創辦雜誌《文學季刊》,卻沒想到,這份未來被視為臺灣文學「從現代主義轉向現實主義」前兆的刊物,竟成為他離開臺北文壇的契機。

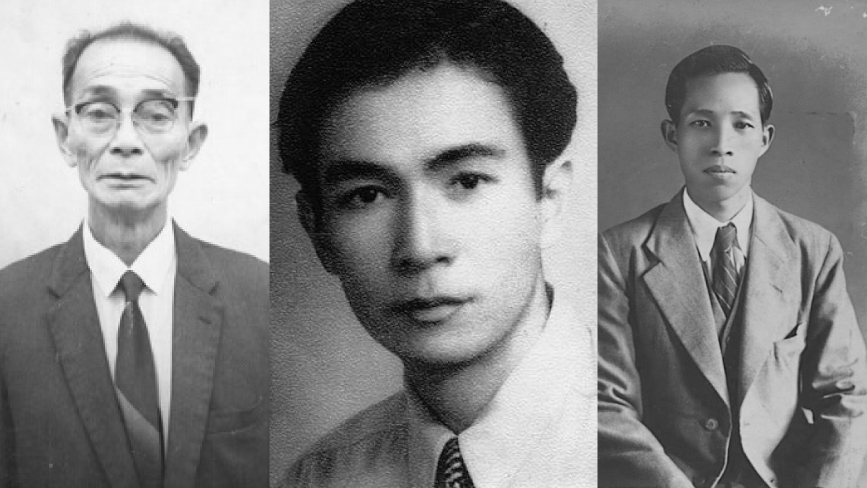

或許你會納悶,劉武雄是誰?事實上,他有個更為人所知的名字──七等生。

背離文壇主流,遺世而獨立

1960 到 1970 年之際,正值臺灣的文學風氣從現代主義轉向鄉土文學的時刻,從無法發聲的白色恐怖氣息中,轉向知識份子大力疾呼關注臺灣土地與現實的時代。

身為先驅者的《文學季刊》,培育無數優秀的臺灣文學作家,但除了七等生之外,曾在刊物發表作品甚至參與編務的陳映真、尉天驄、黃春明、王禎和等人,全是以鄉土文學聞名的作家。對此,七等生表示:

當我發表〈精神病患〉、〈放生鼠〉時,他們都表稱讚;我隨後發表〈我愛黑眼珠〉、〈灰色鳥〉等作品,他們就搖頭,以為我走的路線不對,以為我沒有理想和使命感,而且不寫實。

這篇在當時被多數作家認可的〈精神病患〉,故事描寫主角賴哲森至海邊的學校教書,卻捲入學校的權力鬥爭,又與女教師丘時梅有了曖昧情感,最後倉皇逃離小鎮。而後他與兒時玩伴阿蓮相遇後,感受到彼此對現有人生的抗拒而逃離,原本想要生下小孩的兩人,卻發現賴哲森因遺傳梅毒導致阿蓮必定會流產,悲憤之餘扼死了阿蓮。

無論是教育體制及小鎮政治人物的權謀,或是賴哲森及阿蓮無法適應現代資本主義對人類的異化,甚至是傳統父權結構給予主角的餘毒,〈精神病患〉對社會的批判深刻見骨;而不被《文學季刊》同仁理解,也為七等生招來巨大的批評及聲名的〈我愛黑眼珠〉,則因不符道德標準的拋棄妻子擁抱妓女的情節、怪異西化的語言文字,更重要的是沒有顯示出對社會的責任感,反而清晰展現出七等生遺世獨立的特質。

然而,七等生作品的核心與價值觀其實從未改變,反而可以說是臺灣的社會及文學圈對其展現了不同的詮釋,而有了評價的高低,他的核心也許可從〈我愛黑眼珠〉的一句話形容:

七等生只是一個徹頭徹尾的個人主義者而已,他不想被貼標籤、不想幫人抬轎、不想為誰拋頭顱灑熱血、不想攻訐別人也不希望被攻訐,他只想追求屬於他自己的文學與美,他的黑眼珠。

不敢談政治的臺灣文壇

要理解七等生落入的艱難處境,也許可從文學史與政治的關聯觀之。自 1949年國民政府來臺,為鞏固自身統治勢力,加上臺灣被納入冷戰體系,反共成為政府的最高指導原則,反共懷鄉文學成為 1950 年代的基調,而 1960 年代的文學家不敢涉及政治,只好轉而追求文學的美學化,形成現代主義的風潮,《現代文學》即是這時期的代表刊物。

但在六○年代末期,「寫實」成為《文學季刊》重視的文學價值,他們要求文學貼近土地,也希望知識份子抱持著批判受現代性異化的都市的責任,這股意識更促發 1970 年代的現代詩論戰及鄉土文學論戰。

但七等生兩面不是人,他不像是《現代文學》裡那些優等生,背後有夏濟安等大學者撐腰,現代派的作家們與官方的關係也是剪不清理還亂,連在素描教室選位置,也會因好位置都被搶走最後坐在背光處畫出一張黑色的瓷瓶的七等生,是不可能與之為伍;但看似與他意氣相投的陳映真、尉天驄等人,實際上也因理念不同而只能分道揚鑣。

七等生在意的,是如何堅守自己擁有的希望貫徹的原則,即使不想侵犯人與人的界線,在注重各種規範與默契的人群中,整個社會系統就會注意到不合群的個人,進而快速地、主動積極地轉過身來壓迫堅持個人主義的生活中的七等生。如同要反映及印證此事,七等生的作品中也時刻存在著「個人」及「集體」之間極大的張力。

自我與現實的對立、離城與回鄉的拉扯

這段在臺北居住的時期,也可視為七等生創作的高峰期。他表現了對現實社會的不滿與批判,呈現為「自我世界」與「現實世界」的對立,他以生活經歷為底本,寫出童年、求學經歷、小學教師、廣告公司、會議速寫、咖啡店店員等經驗。

其中最清楚說出七等生對於「環境」抑或是「社會」看法的,大概是〈跳遠選手退休了〉。故事敘述一個初到城市的青年,無法適應城市人群中的生活,卻意外的窺見住處外一口亮窗的景色:

青年為了抵達那口亮窗,跨越抵達前的巷弄缺口,開始練起跳遠。他努力練習的成果引起城市居民的注意,居民要求他參加運動會為城市做出貢獻,他以緘默來拒絕的舉動最後竟激怒城市的執政官,他被趕出住處,驅逐出城市,甚至如果他遲遲不走,連離開的車票都買不到。青年喟嘆:

為何糟糕到如此程度,

至此為止,文明的象徵就是總體制啊!

將之視為譬喻,七等生很明顯地將文學上的追求比喻成跳遠,他僅僅是想追求他曾經見過的美,但眾人仍會介入他的追求,利用他去成就集體的榮耀,這一點同時針對了現代派,也批評了鄉土文學派要以文學作為某種實踐工具的理念。

最後青年還是被逮到了,他妥協地為了城市出賽,但也做出至此為止的決裂:

故事的結尾是「直到有一人,這個城市裡的人突然感覺他不知在何時失蹤;他的行李依舊留在旅店。」自此之後很長一段時間,「離城」、「回鄉」成為七等生作品裡的關鍵詞。

以距離數十年的後見之明來看,七等生在 1960 年代打開了在戒嚴體制的政治高壓氣息中,知識份子必須要「感時憂國」背景中所發展的寫作傳統,「言必載道」之外的另一條道路,讀者/評論者其實也因為七等生作品的晦澀、難懂,得以在閱讀與評論的過程中,放下使命感的承擔,擁有容納想像與自我探索的幻想空間。

過了三年,七等生仍然在處理他既愛戀又感到憎恨的城市情結,他出版了《離城記》顯示他反覆訴說的決心:「我意想去做的正是要與這個城市斷絕往來,與自己往日的行跡再沒有任何的關聯,擦掉我自生以來的一切俱存的思想。」

但接下來七等生開始反省與批判過去居城時期的理念,在作品如〈無葉之樹〉集、〈在山谷〉、〈削廋的靈魂〉、〈沙河悲歌〉、〈大榕樹〉、〈隱遁者〉中,七等生重新肯定自由平等的價值可以透過努力達致,不再認為人與人之間只有疏離與冷酷,而是互相學習彼此的優點,肯定對方、和睦相處。

同時這時期的作品表現了他的回歸意識,如〈睡衣〉、〈年輕博士的劍法〉、〈蘇君夢鳳〉,在苦難的現實中生存的人們,反而更接近於自然的崇高狀態,如〈聖月芬〉中看似瘋癲的女子月芬;在〈沙河悲歌〉裡的亡兄的化身李文龍,其形象早已出現在過往多部作品當中,然至〈沙河悲歌〉七等生對自身過往與亡兄的看法才終於達致完熟。以及〈老婦人〉中對於母親的看法,透過自然與回憶的中介,由質疑而達致諒解與思念。

回到原鄉「沙河」,成為一切的開始與結束,在〈城之謎〉、〈小林阿達〉〈散步去黑橋〉中,七等生對過往自身的遭遇,已能用客觀與感性的方式看待,其中尤以〈我年輕的時候〉與〈致愛書簡〉等作,清晰的表現了七等生回望與反省的身影。認知自身生命真正的命題,認識自然,不再徬徨,成為七等生對自己「過去騷亂的靈魂所作的寧靜回顧」,脫離了被框定的形式生活,讓自己化身為另一個如新生嬰兒般的靈魂。

七等生晚期的重要作品,包括《譚郎的書信》、《思慕微微》等,以「獨白體」與「書信體」的混合,表達對愛與和平的追求,並將這求道的心得獻給他心目中的女神,上下以求索,奉獻他更為謙卑的、如同聖徒般的熱情。

七等生後期以多種不同於小說的文體作為其創作的途徑,包括詩、散文、書信、獨白,甚至如《耶穌的藝術》以《聖經》的閱讀加上自身的經歷……雖然這些文體過去都可以在他的小說中發現,但以不同於小說的情節敘述方式,越可透露七等生以自我的思索與為書寫的目標,甚至是停筆後的繪畫與攝影,都可視之為「我」這個永遠不會完整的作品的不斷書寫,而七等生對於「愛」與「自由」等人生最終極價值的追求,也永遠不會停止。

創作,未完待續

也許〈離城記〉的副標題:「不完整就是我的本質。」可以作為七等生作品的註腳。他將自我的探索與對個人主義的堅持實踐在寫作中,因此,他的書寫永遠都是未完成的,因為自我的形塑永無止盡,他不斷將現實生活粗礪的經驗未經消化就放進作品裡,使得現實與虛構界線不明,小說看似未完的結構,指向的是,我們應當把他的每部著作,都當成他不斷發展的作品的其中一部份。

張恆豪認為:

作家楊牧則認為:

顯示出七等生作品中,「藝術」與「現實」交融的特性。以另一位現代主義著稱的作家王文興做比較,王文興的作品注重結構,以慢讀與慢寫著稱,作者的意志壟罩整部小說。然而七等生的小說雖也有結構,但他更常將生命中粗礪的現實經驗也夾雜進書寫裡,使得其作品瀰漫一股創作中的衝動,揭示作家的不羈,以及常人生命遭遇的變動不居。這樣的創作,呈現生命突破各種特定形式的樣貌,讓讀者在閱讀過程中感到生命的躁動與現實處境間的張力。

這樣的特質有何意義?這有別於學院派的現代主義書寫,非學院出身的七等生對自由的探索使他有叛逆的氣息,也使他抗拒被批評體制收編與規訓分類。這是一條孤獨而獨特的道路,七等生所執拗的選擇的耕耘的「為人忽略的小花圃」,實際上代表著他的時代裡,從崇尚群體的社會中正在覺醒的個人力量,這因此更是某種群像的投射,要到非常久以後才被人所理解,即使到今日,也無人能說社會裡的個人曾經得到真正的自由,群體與社會仍然以各種方式制約與管訓著個人。

直到二十一世紀的今日,即使七等生的作品已被臺灣的文學界所認可,也獲得諸多獎項的肯定,但他對我們的啟發,仍然比我們所知還要多出更多。

而除了「幻想」與「現實」,「個人」與「集體」的哲學意涵,實際上決定了七等生價值觀的,也包括了他內在對於城市以及現代社會之間某種既抗拒又貼近的張力,從七等生對於出生地與居住地的感情與描繪就可看出。

作為一個苗栗通霄的知識份子,他同時心醉於城市,又憎恨其講究金錢、權勢與弱肉強食的價值觀;然而他也抗拒著原生小鎮的迷信與髒亂,直到他回到通宵任教,才慢慢開始與自己的過去和解。

七等生在城與鎮之間所感受的現代性想像與矛盾,夾雜著自卑、自傲的情緒,使得他所描繪的城市與鄉村風景亦不同於其他作家筆下的地景,他的作品對現實的描寫,總是帶著自我的特色。也因此,隨著其作品不斷的演進,總賦予作品一種指向未來的希望,伴隨其修辭與意念表達出的抒情性,暗示作者永不止息的活力,貫徹他作品中不變的主題──追尋。

《削瘦的靈魂 𝑨 𝑳𝒆𝒂𝒏 𝑺𝒐𝒖𝒍》

七等生,臺灣最受爭議的小說家。

1967年,七等生 在《文學季刊》發表了臺灣文學史上著名短篇小說〈我愛黑眼珠〉,主角李龍第在末日洪水中,拯救妓女而無視妻子的作為,引起文壇極大的爭議,七等生從此被批評為艱澀的個人主義或虛無主義。然而在時代推移下,七等生成為影響後世文壇最重要作家之一,並被稱為「內向世代」作家的開端。

《削瘦的靈魂》紀錄片以導演口述旁白和小說文本字幕,描摹出這位臺灣當代最受爭議小說家的家庭、童年、愛情。導演朱賢哲 突破拍攝困難與作家心防,多次採訪已不公開露面的七等生,與其談論文學、哲理、生命體察,並得以一窺作家隱世的生活面貌。 藉由作家身邊不同身份、面向的重要他人訪談,建構出作家的生命脈絡與創作形象。

七等生自嘲自貶的筆名「七等生」,就是對時代的叛逆與反諷。《削瘦的靈魂》一片難得紀錄了這樣一位讓文壇與社會都往前跨步深思的小說家。