拉瑪丹(Ramadaan,伊斯蘭曆 9 月)是穆斯林一年一度封齋的月份,伊斯蘭曆 1438 年的齋月開始於今(2017)年 5 月底,直到 6 月底結束,相當於中國農民曆的 5 月,在這尊貴的齋月中,穆斯林謹守齋功,虔誠向善,不慍不怒,不作惡事,每天天一亮,穆斯林尚不飲不食直到日落,因為阿拉首次將《古蘭經》經文降示人間便是在拉瑪丹的第二十七個夜晚,而後將齋戒作為規範全體穆斯林的定制。(《古蘭經》2:183-185)

齋月起迄與伊斯蘭曆法

伊斯蘭齋月的起迄要經過「望月」、「報月」、「領月」過程,即由專人負責觀測月相,確認無誤後再通知大家一起入齋,齋月的結束亦同。所謂「見月封齋」是指穆斯林在 8 月 29 日傍晚若望見西天的新月,翌日即為 9 月 1 日,進入齋期,8 月(Sha’baan)在這種情況下會被建制為「小建」(小月)二十九天;若是未能望見新月,再次一日才算是 9 月 1 日,開始封齋,8月就是「大建」(大月)有三十天。若是 9 月 1 日的新月未得望見,還會再於次日望月,確定拉瑪丹的新月升起,穆斯林再一起於初二封齋。若是再望不到新月,便於初三就直接入齋。

伊斯蘭曆依循月亮的朔望計算,是純粹的月亮曆,大月三十天,小月二十九天,沒有像中國農曆每三年閏一月的規範,而是以三十年為一個週期,週期中有十九個「平年」,一年 354 天;十一 個「閏年」,一年 355 天。單數月份為「大建」;雙數月份為「小建」,每逢閏年,12 月要多算一天。相對於西曆,伊斯蘭曆每年少了十到十一天,每三十二年半就少了一年,西曆的四季之分在伊斯蘭曆上無甚意義,「齋月」也會落在不同的季節。

進入齋月後,每天黎明天際泛起魚肚白,成年且身心健康的穆斯林便禁止飲食與男女之事,抽煙、嘔吐、流血甚至強吞口水都將破壞齋戒,直到黃昏日落之後方能解禁。當齋月碰上夏季,日出早日落晚,「齋功」的實踐非常辛苦。伊斯蘭已傳布到世界各個角落,依循伊斯蘭封齋和禮拜時間必須因地制宜的原則,身處高緯度國家的穆斯林,要是齋月遇到夏天,那就更辛苦了。敘利亞內戰時,部分難民逃到瑞典尋求政治闢護,約有七百人被安置在北極圈內基魯納區(Kiruna),2014 年齋月正當夏季的 6 月底到 7 月底,在這太陽幾乎不打烊的時節,他們找出了解決方案,有些人選擇與麥加同步進行,有些人追隨離歐洲最接近的土耳其時間,還有一部分認為既然人在瑞典,就以瑞典最南部的時間點為基準,當然也有部分虔誠的穆斯林結結實實照著當地的日出日落時間作息,全美了齋月。

齋月的日常

齋月的定制是在穆罕默德從麥加遷徙到麥地那的第二年開始,一直到今天,所有穆斯林年年遵行。但是嚴格的封齋不是人人都能負擔,仁慈的阿拉免除了身心疾病者、老人、嬰幼兒、哺乳中的婦女、產婦、行經期的婦女,以及旅行者與作戰中的士兵封齋的功課,也允許齋月中因犯病等不得已的原因而暫時停止齋戒,只要在未來一定的時間內將所缺日期補足,完成「補齋」即可,難以補齊者當納罰贖,即以一餐飯食施給一位貧民。齋戒提醒著穆斯林體念窮人的疾苦,還要發揮同情與慈善心,並且訓練自我控制,淨化身心,達到修身養性的境界。

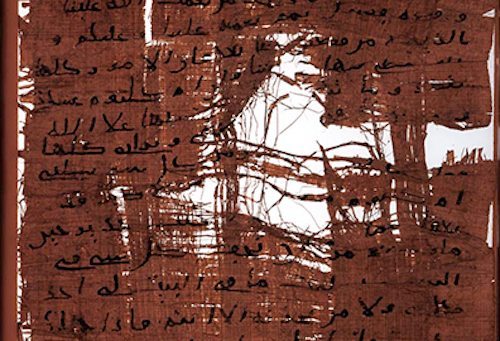

免齋的條件之中,我們看到「旅行者」也名列其中,不免納悶,實則,在七世紀初阿拉定制齋功之際,車輛等移動工具尚未出現,離家遠行必須靠著駱駝或雙腿在漫漫黃沙中緩步前行,若是在海上行船,則掌舵、運轉風帆的工作一刻不能停,確實非常辛苦,旅行者需要隨時補充能量才能克服暴風肆虐、野獸攻擊等旅途中可能遭遇的挑戰,《古蘭經》由第三任哈里發伍斯曼(Khalifah Uthmaan bin ‘Afaan,於 644 至 656 年執政)修訂完成定本之後,迄今原封不動,對於齋功的啟示也不會更動。在交通方便的現代,齋月行旅到異地,封齋與否,穆斯林各自有自己的見解,若未能封齋便以「補齋」或「罰贖」替代。

齋月中,穆斯林在日出之前用過早膳,之後便不再進食,但是上班、上學等日常作息依舊,虔誠的穆斯林更利用時間誦讀《古蘭經》,《古蘭經》依照篇幅等分為三十卷(juz’)以及七個單元(manzil),就是為了讓信徒在齋月中分三十天將全部經典誦讀一次,或是在齋月中每個星期都能誦讀一次全本經典。過了中午穆斯林會小睡一會兒,到了傍晚,家家戶戶的廚房開始忙碌,為晚間的「開齋」飯做準備,日落之後,一家人團圓圍坐一起開齋,先喝一口潔淨之水或是吃一顆椰棗再吃主食。穆斯林常在齋月的晚餐招待親友,或是到所屬清真寺,和教親們一起開齋。

雖然白天禁止飲食,但每天五次禮拜仍照常完成,有謂齋月裡的禮拜要比平常的月份更為尊貴。夜間,穆斯林在清真寺聚會,一同誦讀《古蘭經》,一同在教長的帶領下禮「泰拉威海」(Tarawihah,休息拜),一日五次禮拜是「主命拜」,「泰拉威海」則是「副功拜」,須禮二十個拜(編按:指跪拜二十次),中間稍做休息時,教長便利用時間為教親講道。齋月越是接近末尾,信眾越是熱情參與宗教活動,到了第二十七個夜晚「蓋德爾夜」(Laila al-Qadar,或稱大能之夜、尊貴之夜),因《古蘭經》指示「這高貴的夜間,勝過一千個月」(《古蘭經》97:1),穆斯林更是聚集在清真寺禮拜、誦經,徹夜不眠,直到拂曉。「蓋德爾夜」之後,齋月即將結束,「望月」確認「沙瓦魯月」(Shawal,10 月)開始,穆斯林便要歡天喜地熱烈慶祝開齋節了。

歡慶開齋節

對穆斯林而言,齋月結束是迎接新一年的開始,開齋節便是伊斯蘭的新年了。這一天不用摸黑起床,天亮之後再享用早餐,這可是一個月以來頭一回,餐桌上的食物特別豐盛。餐畢做好大凈(編按:相較於小淨只清洗頭臉手腳並嗆鼻,大淨須清洗全身),換上新衣,一家人扶老攜幼往清真寺參加開齋會禮,教親見面熱情問安,會禮結束還會走訪親友,就像我們過年時到親友家拜年一樣。在這個歡樂團圓的日子,穆斯林要向清真寺繳納俗稱「麥子錢」的開齋捐,家庭中每個成員都要繳納一份,家有新生兒便增一口,若有長者歸真便減一份。開齋節的慶祝活動可以延續三天,過完節,生活再度回到正軌。

筆者長時間在中國大陸西北穆斯林聚居地區進行田野調查,第一次踏進田野便是在開齋節前夕進入臨夏市的八坊,濃濃的穆斯林齋月風情,牢牢地吸引著我,自此投入中國西北穆斯林研究,和中國伊斯蘭以及穆斯林朋友結了不解之緣。甘肅省臨夏回族自治州因穆斯林人口眾多且集中,又是引領中國伊斯蘭思潮的重鎮而享有「中國的小麥加」之美名,臨夏市的八坊更是小麥加的核心,在此進行開齋節觀察,遇到最大的文化震撼是「一個開齋節各自表述」,也就是從開齋節觀察到臨夏穆斯林不同宗派之間的差異性。

經過蹲點、調查,筆者將臨夏的宗派分為「格底木」(Qadiim,老教)、「伊赫瓦尼」(Ikhwaani,新教)、「賽萊菲耶」(Salafiyyah,新興教)和四個「門宦」系統(中國的蘇非道統),各派入齋與開齋節的日期並不相同,分別訂在 10 月初一、初二或初三,開齋會禮的形式也不盡相同。宗派的區分有其歷史因素,在宗教功課的實踐上沿著宗派分際線而有不同作為,影響所及,穆斯林的宗派認同以及宗教生活都呈現鮮活的區分樣貌,這是中國西北穆斯林社會中的特有現象,在臺灣,1949 年隨國民政府來臺的穆斯林及其後代,早期也隱約有類似新、老教之間的差異現象,現已不復存在。筆者將研究中國西北宗派多元特色的歷史縱深與當代實踐撰寫成《臨夏宗派──中國穆斯林的宗教民族學》一書(臺北:政大出版社,2012 年),其中田野實證的諸多案例,尤其是齋月與開齋節的記錄、分析與照片,值得與讀者們分享,一起品味。

臨夏回族的開齋節

臨夏回族自治州的人口佔全州人口的半數以上,根據 1987 年通過的《臨夏回族自治州自治條例》,該地穆斯林得以在開齋節與宰牲節這兩個伊斯蘭最重視的節日放假,伊斯蘭的氛圍比中國任何一個地方都濃厚。中國西北地區尤其重視開齋節,稱開齋節為「大節」,宰牲節為「小節」,和新疆正好相反。

開齋節又稱為「爾德節」( ‘Idu),中國穆斯林要「百里趕爾德」,即散聚各處的遊子紛紛在開齋節前趕回家鄉,和家人團聚,並在所屬「教坊」(清真寺)禮爾德會禮。以筆者參與的八坊「清真老華寺」(格底木派)為例,老教通常在初二開齋,舉行會禮的場面熱鬧極了,教親擠滿大殿的空間,寺前的空地都鋪上拜毯,滿院子萬人攢動,穆斯林婦女被安排在二樓專用的禮拜殿,也十分擁擠、熱鬧。大殿旁空地上鋪起桌椅,有專人在那兒收取教親的「麥子錢」,清真寺外街道旁,窮苦的穆斯林則等著前來禮拜的教親隨手施捨。時間一到,入拜的「阿贊」(Azaan,喚拜)聲揚起,全體穆斯林立即整齊有序地跟著教長肅然禮拜。禮拜結束,熱鬧的氣氛再度瀰漫,教親趨前向教長問候,邀請教長到家中唸「亥聽」(Khatim,誦經),陸續離開老華寺的教親們,有的「串親友」(拜訪親友),有的「走墳」(到已故長輩家人的墳前探視問安),人人臉上都帶著微笑,平安祥和。

如前所述,臨夏不同宗派間存在著差異,「伊赫瓦尼派」的開齋會禮是集結所有臨夏市的教親一起在郊外大廣場上進行,稱為「出荒郊」,會禮的所有相關工作,包括「望月」都由當年輪值的寺坊負責統籌,開齋節當天早晨,教親在所屬清真寺集合,跟著教長、擎著經幡一起往廣場行去,路上見到任何人都招呼著「色蘭」(as-Salam ‘alaikum,穆斯林的問安),出荒郊的場合只有男性參加,女性可在外圍觀看,但是大多數婦女在家忙著煮食和永遠做不完的家事。「賽萊非耶派」的開齋日期完全跟隨沙烏地,開齋會禮舉行的時間較早,簡單而莊嚴,教親們晨起做好大凈,先到清真寺禮拜再返家用餐。至於四個門宦道統,又各自不同,開齋的日期從初一到初三都有,大抵而言,他們一年中最重視的節日不是開齋節,而是創始者的忌日。

齋月中雖然白天不能飲食,但是每一家戶的廚房都忙碌異常,除了準備齋月晚間的開齋飯,還要忙著製作待客與自用的齋月點心──油香、果果、饊子等等,家庭主婦的工作量龐大,卻忙得不亦樂乎。齋月限制飲食,反倒牽引出穆斯林惜食且熱愛美食的另一面。

伊斯蘭因為穆斯林商旅行商以及阿拉伯帝國的擴張而傳布世界各地,所到之處經歷著文化融合(acculturation)與宗教縱攝(syncretism)而展現出若干不同的風貌,但是伊斯蘭的教義是永恆不變的,伊斯蘭的宗教功課也直接規範著全體穆斯林,齋月到了,全世界的穆斯林全體一致實踐著齋功,也一起企盼開齋節的到來。

再談《臨夏宗派》

筆者所著的《臨夏宗派──中國穆斯林的宗教民族學》以臨夏為研究場域,除了嚴肅的進行民族學與宗教學的討論,也經由參與觀察,生動記錄了各宗派的宗教與生活實踐,從中再分析彼此間的分歧、互動甚至宗派移轉現象。用靜態的書寫佈局,描繪複雜且持續運作的情狀,開啟觀察中國穆斯林的新視野,也建構了一種西北穆斯林的研究模式。

在田野中採集資料是人類學(民族學)從事者永遠難以忘情的工作,走筆至此,一幕幕在中國西北的經歷畫面,苦樂交織的現場,又活靈活現地來到眼前。臨夏市的清真寺、拱北(門宦主持者過世後的陵墓)櫛比鱗次,禮拜時間到臨,喚拜聲四處響起,只見每個人從容不迫的進入所屬寺坊禮拜,而後街坊瞬間安靜下來。拜訪各寺坊時,常常受到他們熱情的招待,有時跑得勤,一天下來和阿訇(教長)、老人家(門宦當家人)邊吃邊聊,吃上了五、六頓飯,為了不辜負他們的熱情,可不能敷衍了事,而是結結實實的從果果、手抓(羊肉)、大盤雞、饃饃(包子饅頭)到拉麵的全套套餐,切實實踐著「同吃同住同勞動」的田野精髓。中國穆斯林講經論教,發展出一套「經堂用語」,將阿拉伯語或是波斯語的字彙「漢語化」,筆者在訪談問答之間跟著朗朗上口,這時受訪者便順勢說道「妳這樣瞭解啊,妳入教唄!」此刻只能回覆 In sha’ Allah(如果阿拉意欲),因為我是一個天主教徒啊。

從 2006 年開始進入臨夏做研究,一晃眼已十一年了,曾經幫助筆者完成訪談的朋友,至今仍熱切地聯絡,當年看著長大的孩子們已成長茁壯,甚至結婚成家了。他們從不把我這個「卡菲爾」(Kafir,異教徒)當成外人,每次到訪都展開雙臂攬我入懷,讓我感受到田野中也有溫情。除了臺北,我在臨夏也有個家,開齋節要到了,拿起電話,開啟 WeChat,且讓我一一問候家人,開齋節平安吉祥!

本文作者為政大民族系兼任助理教授