刺痛我們的,比撫觸我們的,讓我們感受得更深,也令我們更警醒。

──法國散文家 蒙田(Michel de Montaigne, 1533-1592)

一個需要進行轉型正義的社會,其實是個滿載創傷的社會。

1967 年西德心理分析師米雪莉西(Alexander & Margarete Mitscherlich)夫婦在他們出版的《無力哀悼》(Die Unfähigkeit zu trauern)一書裡指出,一個對過往創傷(此書尤指第二次世界大戰在德國留下來的創傷)無力哀悼的社會,會影響到的,不僅是當事者自己的世代,而且還會繼續往下影響到後世子孫。因為當大家對發生過的重大歷史悲劇噤聲,別過頭去不想(或不敢)釐清真相,後代子孫在這樣的環境裡成長,不知不覺中學到的,就是不要相信自己真實的感受。畢竟當一切都被遮掩得四平八穩時,追問真相可能只會惹來麻煩。

然而,粉飾太平果真可以給社會帶來和諧嗎?麻煩就在,一個不相信自己真實感受的人,也不會相信別人真實的感受。而一個從小在自己生活環境裡無法領略坦白地「就事論事」是可貴價值的人,長大以後很難相信棘手的事可以透過「就事論事」逐步找到解決之道。

因此,當社會有進行轉型正義的必要,但大部份的人卻裝做沒事,沒有探尋真相的勇氣,最後大家得到的,不是社會真的在「時間療癒一切」的默然之中自行走向和解;而是得到了一個互信基礎薄弱的社會。世代抗爭、族群對立、教科書衝突……等等,是創傷社會經常連番輪流上演的戲碼。從這個角度來看就可理解,過去的不公不義之所以需要處理,不只是為了逝去的那段歲月,同時也是為了飽受悲劇後果糾纏的現在、以及只能懷著忐忑恐懼心情望向的未來。

是的,過去不會因為被刻意掩埋而消失。反之,沒有被好好處理的過往只會潛入土裡,日後長出更加怪異扭曲的結果繼續糾纏後人。同樣的,沒有被好好釐清的「歷史記憶」只會成為負面的記憶與社會集體心靈的陰影,最後淪為不斷循環的以惡制惡。

如何從負面的歷史記憶轉化為正面的歷史記憶,「正義/公義」(justice)的介入是最關鍵的──不管在憲法制定、司法裁決、社會價值觀的重建、教育文化的論述、以及透過以上各方面努力而獲致的和解修好上。在這方面,世界上沒有國家像聯邦德國這樣,從二戰結束後,短短五十年內必須經歷兩次性質大不相同的轉型正義,並以此成功地將自己轉化為國際社會值得信賴的夥伴。

聯邦德國進行的第一次轉型正義,肇始於二戰之後西方盟軍對納粹戰犯的審判、以及推動德國公部門與企業高層「去納粹化」的工作。但因不久後冷戰爆發,這波轉型正義只持續到1948 年。之後要等到一九六○年代,隨著耶路撒冷大審判、法蘭克福大審判、六八學運、以及一九七○年代美國拍攝的《納粹大屠殺》(Holocaust)電視影集在西德獲得極高收視率,西德社會才又重新踏上轉型正義之路。為了回應過去各國受難群體施加的壓力,西德對納粹戰犯的追訴也改為不受效期限制;對納粹時代所犯過錯的反省,也透過聯合國對教科書的規範與「國際大屠殺紀念日」的制定,有明確而恆久的遵循理路。

第二次轉型正義是在兩德民主統一後,為了處理前東德共產政權的黨產與政治迫害問題而推動。在某個層次上,這次的轉型正義正面回應了一九八○年代東德民運對「正義/公義」價值的追求。然而,正因轉型正義必須架構在民主法治的基礎上進行,也受到法治國家在司法審判上必須要有明確事證的框限,無法無限上綱地追討,因此有不少前東德民運人士對無法獲得想要的公道感到悵然有所失,如同著名的前東德民運人士 Bärbel Bohley 曾失望地說過一句有名的話:「我們要的是正義,得到的卻是法治國家。」(Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat.)

Bohley 的失望並不意謂著,德國第二次轉型正義是草草應付了事,但卻清楚點出一個事實:轉型正義最後落實的,不是過往的個人冤屈全部得到平反,而是讓過去被威權宰治的政治進入「民主法治國家」應有的正常運作。東德時期人權牧師、現任德國總統高克(Joachim Gauck)雖然很能理解前東德民運人士的失落感,但也指出轉型正義在法治上應該謹守的分寸:

生活在毫無自由與公義社會的人,對「正義」(Gerechtigkeit)會產生特別的渴求:他們雖然不知「正義」究竟如何運作,卻極為嚮往。許多在極權專政社會生活過的人,非常憧憬能生活在比較具有正義精神的社會。但他們卻不知,要讓社會具體落實像正義這樣的理念,究竟該走過哪些過程。

雖然德國在轉型正義上所做的努力與在實質上所獲致的成果,為人類歷史留下許多寶貴的經驗;但本書並不是一本要講德國轉型正義做得有多成功的書。

反之,透過這本書我們將看到,當轉型正義工程開始上路,就像打開潘朵拉的盒子那般,過去會以大家雖然有些熟悉、但卻不知究竟盤根錯節與晦澀扭曲到何等地步的身形不斷、不斷地冒出,來到我們身處的現在。

然而,德國轉型正義的經驗可貴之處也在於,為了深化民主,他們勇敢地踏上「改變傳統思維」(umdenken)與「從傳統路徑轉向」(umkehr)的歷程。透過勇敢地正視那深不可見的黑暗過往,將民主與人權價值不斷深植在戰後重新立國的基礎上。在這個轉型過程中,他們當然也犯了不少錯誤,但是,透過不斷指出問題之所在,務實地面對,他們也藉此將自己的民主體制錘鍊得更精實。

因此,本書主要探討的重點,在於德國在兩次轉型正義過程中,產生過哪些問題?有過哪些爭議?他們如何面對?如何反省缺失在何處?後續又如何尋求解決之道?

誠如歷史學者 Peter Graf von Kielmansegg 所說:「因為這場災難,德國才真正學會如何落實民主;因為這場災難,德國才學會如何融入歐洲國際社會;因為這場災難,德國人被迫重新定義自己。」

整體而言,轉型正義主要牽涉到兩個領域,一是司法,一是歷史。換言之,除了在民主法治體制上必須處理「司法平復」及「不當黨產」的問題外,「歷史記憶」與「檔案開放」是另外兩個重點。相較起司法問題必須交由專責機構從法律專業上裁決,歷史方面的問題則牽涉到,如何透過公共參與促使公民社會展開為期更長遠的價值重建工程。

如果說,轉型正義是一個邁向多元的社會透過民主方式為長久的和平共存所進行的自我啟蒙,那麼,如何避免在轉型過程中製造二度傷害、甚至留下社會內部未來難以彌補的裂痕,是需要透過好好處理過往,建構富有普世價值精神的歷史記憶框架來達成。

※※※※※※※※※※

轉型正義的落實深刻連結到解開歷史迷思、撥開歷史迷霧,好好重新梳理過往。因為過去的悲劇究竟是如何發生,不是我們將檔案開放就自然而然可以「認識」得到;而是需要我們有著現代公民社會的價值覺知,才能照見轉型正義需要處理的陰鬱幽微。畢竟歷史不是被特定的人依其詮釋脈絡定義後,別人或後人就無法再擅自闖入,否則「危險自負」的禁地。越是被各種思想警察嚴嚴把關的歷史,越是在告訴我們,那個「過去」還沒有真正過去;那個「過去」所連結到的歷史迷思依舊盤旋縈繞,而且正深深地影響著我們。

從台灣的角度來看,我們也應覺知,公民社會需要的普世價值對台灣社會而言,不全是我們的傳統主流文化高度看重的理念。誠如德國現任總統高克在 2016 年 3 月 23 日訪問中國時,在上海同濟大學發表演講,在其中他談到,德國在啟蒙時代的思想發展上雖有像康德(Immanuel Kant)這樣的大哲學家出現,但是德國社會在過去傳統上卻有另一股強烈的思潮抵制對普世人權的重視:

取而代之的是,德國長期以來在文化上認為自己有另一種特殊的處境──一種例外主義(筆者註:即「德意志特殊道路」,deutescher Sonderweg)──因此認為,符合普世價值的看法並不一定符合德國的需求。但是到頭來,這種態度反而讓納粹主義引發了大災難以及第二次世界大戰帶來的悲劇。這些教訓最後才讓聯邦德國真正認清,必須向最根本的普世價值敞開:不可踐踏的人權、法治、權力分立、代議民主制、主權在民。

高克總統這段話清楚顯示出,德國在轉型正義過程中深切體認到:如何清除社會裡根深蒂固存在的威權思想遺緒,不應將之視為理所當然應該繼續存在的「傳統」,而應將之視為阻擋社會良善價值茁壯成長的負面壓抑力量。

換言之,德國歷史文化裡,不是沒有重視公民自由與普世價值的根苗(甚至有不少大哲學家遺留下來十分有啟發性的思想精粹),但不幸的是,這些可貴的思想卻曾長期被威權/極權保守勢力嚴嚴地壓抑住,不讓它們在德國社會有茁壯成長、可以被具體落實的機會。

威權勢力如何能夠長期得勢盤據呢?曾親身體會納粹迫害之苦的猶太裔歷史學者 Fritz Stern 回溯納粹德國歷史時,意味深長地指出:「我逐漸了解到,世界上沒有一個國家可以免於被『喬裝成具有宗教意味的鎮壓運動』(pseudo-religious movements of repression)所誘惑,就像曾經讓德國沉淪的力量那樣。民主自由的脆弱是我的生命與學術研究想要揭露的最簡單、但也最深沉的課題。」

是的,最簡單,但也最深沉。最簡單,因為它讓我們看到在威權/極權體制下,人性可以何等軟弱、文明竟如此容易失守;最深沉,因為如果大家真的願意在自己視為鄉土的土地上世代安居,歷史記憶的建構也必須要懂得好好修築道路,讓大家都可以走上有燈火照亮、能夠平安踏實回家的路。

德國二十世紀的歷史以及轉型正義的經驗讓我們看到,一個國家在短短七十年內如何經歷人類史上從未有過的大災難與大復原。這個經歷既提醒世人,民主需要恆常小心守護;同時也鼓勵我們去看見,只要願意真誠反省認錯,修好與和解不僅可能,而且以反省與寬容為基調的民主社會,更容易得到國際的支持與肯認。

隨著兩德民主統一超過二十五年,德國為了第二次轉型正義設立的聯邦秘密警察檔案館也將開始慢慢被整併到其他聯邦檔案館中。雖然有需要的人仍可隨時調閱資料,然而,調閱人數大幅減少的現象正清楚說明,德國第二次轉型正義所需處理的歷史創傷已經清理得差不多了。剩下來的工作,主要是更深入地透析極權體制的運作,以便思考如何更穩固地捍衛民主自由。

面對台灣,我們也該透過轉型正義連結到的歷史記憶好好探問:威權政治以及黨國體制為什麼可以如此長期地踐踏台灣人民的生命尊嚴?共犯結構究竟如何形成?侵犯人權的惡事又如何做到?這一切真的是過去歷史情境與傳統文化影響下必然要有的結果嗎?難道沒有其他力量或多或少可以加以抗衡,讓惡的勢力不至於蔓延如此?還是,為什麼抗衡的心力一直敵不過惡勢力的運作?

在轉型正義的工作上,台灣雖然起步較晚,但有幸的是,我們的公民社會終究在邁向成熟的過程中,民主多元價值越來越鞏固。從二十世紀全球轉型正義的歷史經驗來看,台灣民主化所走的路,並不像德國、南非或中東歐那樣,是透過轉型正義來引領民主轉型;反而是先透過公民社會逐漸成熟,來催化民主轉型,最後再回過頭來處理轉型正義的問題。這種「慢熟」也許是一條比較崎嶇的路,也錯失了不少讓受害者的冤屈及時獲得平反、公義得以伸張的機會。

但相較起一些已經歷過轉型正義、但民主價值仍有待深化的社會目前所累積出的經驗來看,如果台灣接下來可以好好處理轉型正義的各種問題,對人類的民主化歷程而言,也許我們未來回顧這幾十年來走過的這條崎嶇民主之路,是可以提供國際社會另一種新可能的參考。無論如何,最重要的還是,政府與公民社會要真能體認到,徒有和好的意願,但沒有深入檢視過去的錯誤行為、也沒有從這些錯誤中省思如何汲取教訓好好深化民主,很難讓當前獲致的和好可以成為永續留給後人的祝福。

未來會長什麼樣沒有人知道。我們唯一可以做的,是在此刻當下,為未來栽下美好的種子,並用良善的價值耐心守護。

政治與司法上的轉型正義工程通常有一定的時程,會有寫結案報告的一天;但歷史記憶的書寫與建構,只會在時間長河裡不斷地面對新時代的挑戰。因此,審慎思考如何賦予歷史記憶真正有尊嚴的框架,不僅攸關公民社會是否可以擁有足夠寬闊的視野與認知高度,來了解轉型正義工程想要追求的普世價值;更攸關當我們一起走向未來時,不同社群的人都願意從自己的立場真誠地肯認:跟我背景或想法不太一樣的人,也有權利說出攪擾他們內心深處的歷史傷痛;他們也同樣有權利,要求國家提供讓他們感到安心的政治、社會環境,好放下負面的歷史記憶,追求自己嚮往的美好未來。

只有當我們願意互相支持,正視違反人性的威權體制給社會不同群體帶來了不同的傷痕與陰影,我們才有機會一起打造正向的歷史記憶,那是幫助明天的我們可以活得更有尊嚴的記憶。

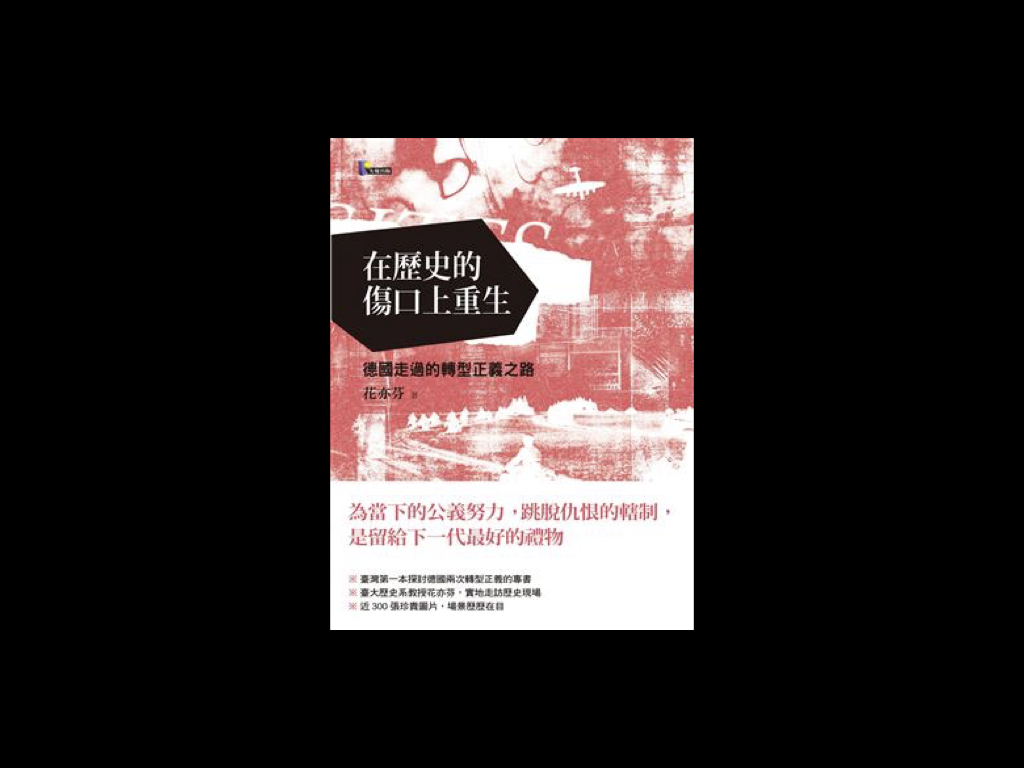

◎ 臺大歷史系教授花亦芬,實地走訪歷史現場

◎ 近300張珍貴圖片,場景歷歷在目

驚人的德國真實案例!「壓迫者」看似冷靜或抗拒,但實際上他們的傷痛卻很深遠,竟也遺傳到下一代的歷史記憶。

面對轉型正義的真相,受壓迫者遭受的身心摧殘無庸置疑,也是轉型正義多年賣力努力的方向。但社會大眾和媒體鮮少知道的是,這巨大的不幸悲劇,壓迫者的傷痛竟也反映在下一代、甚至下下一代!也就是,雙方面對的痛、影響比想像還深遠!