奧斯曼時代

巴黎的轉變,或許不如男爵奧斯曼(Eugène Haussmann, 1809-1891)所預期,但他在拿破崙三世重用下,整頓法國首都長達十七年,巴黎因而有了全新面貌。當時,世界最大城市倫敦,吸引著這位法國新皇帝,於是他意圖整治巴黎,開腸破肚,興建大道,藉此消弭「鼠窩」,引進「燦爛的陽光」,照亮每一個角落。後人常說,此舉是為了便於軍隊行動,讓暴民難以施展,不過,在法蘭西第二帝國期間開始蛻變的巴黎,鎮壓情形並未減少。

1853 年 6 月 22 日,奧斯曼被冠上塞納省省長的頭銜,接下「整合、暢通並美化城市」的重任。不到一年,巴黎老式街道與住宅化為瓦礫。城市歷經長久的任意發展之後,自此,都市規劃成為嚴正的建設方法與專業學科。近郊併入巴黎市,原本的十二區擴大為二十區。重建的道路,大大小小總長超過三百公里,並整頓了所有公園與古蹟。

奇怪的是,巴黎有史以來最激烈的大改造,卻似乎沒有任何勾勒未來的憧憬,看不到任何相關的圖稿。還沒讓人見到願景之前,改造計畫就實施了,直接依照總覽圖進行徵收與拆除,接著是大規模的開工動土。

奧斯曼開始動作的最初幾年,蠻橫的行徑激起巴黎人的怒火,譏稱他是首都的「開膛手」,而他則自許為「拆毀藝術家」(artiste démolisseur)。

波特萊爾在著名詩集《惡之華》裡如此抱怨:「城市的型態,唉唉,變化得比人心還快。」這段時期,左拉也透過小說《犒賞狗的獵物》(La Curée),揭露巴黎建設工程的唯利是圖與醜態。

奧斯曼的執念,便是整齊劃一。所有道路,包括渠道運河,從此井然有序。至於新建築,全都必須符合規範,登記申建。位於大道兩旁的建築,強制採用石材,住屋高度不得超過二十公尺。第二帝國時期的巴黎建築體制嚴苛:樓層數、屋頂造型、陽台位置等,一概有精確規章,因此形成極端鮮明的建築語彙系統。奧斯曼晚年坦承:「我犯了雙重錯誤,那時太過擾民,令巴黎市民惶恐無措,而市內各區幾乎全部『大道化』(boulevardisant),使得長期以來,各區市容侷限於同一種框架,全都只有一個面貌。」[1]

日後,人們逐漸發現奧斯曼都市規劃的優點,尤其在 1980 年代之後,評價更是大幅升高。奧斯曼過世後,改造計劃仍持續了數十年,由後續負責人結案,功成圓滿。當時改造的遠景之長,面向之廣,後人至今仍可依循,無需大作變更,儘管生活條件與交通狀況瀕臨混亂。

與世界交會

自 1855 年至 1900 年舉行的五屆世界博覽會,與巴黎的蛻變密不可分。因工業革命而興起、聚焦工業技術的博覽會,加速了巴黎現代化,卻也為法國首都塑造出新奇古怪而戲劇化的面貌。

1851 年,首屆世界博覽會於倫敦舉行,喬瑟夫・帕克斯頓(Joseph Paxton)為此設計了水晶宮。這座以玻璃和鋼鐵打造的現代殿堂,主體高達 1851 英呎,約 564 公尺,令人嘆為觀止。法國不甘落後,倫敦的博覽會才正要落幕,法國各界立即「要求舉辦旗鼓相當的博覽會,榮耀巴黎」。

博覽會地點選在香榭麗舍大道、皇后林蔭大道與蒙田大道交會的三角地帶,於 1855 年 5 月 15 日開幕,展覽類別有農業、工業和藝術等,參訪人數超過五百萬。

巴黎於 1867 年二度舉辦世界博覽會,正值第二帝國巔峰期。主要場地位於戰神廣場,巨型的橢圓建築約 490 公尺長、380 公尺寬,並趁辦展機會整頓了塞納河對岸山丘上的投卡德侯(Trocadéro)區。接下來的三屆世界博覽會(1878、1889 與 1900)皆於戰神廣場舉行,展場面積不斷擴張,為都市結構留下難以磨滅的痕跡。

世界博覽會引來全球各地的展品、技術與人潮,巴黎藉機粉墨登場,每一屆的遊行排場總是蔚為奇觀。如同華特・班雅明首次巴黎之旅所做的註腳:「整個景象使得街道看來彷彿不斷延伸,貫穿全市,路旁的房子不像是給人住的,倒像是石塊砌成的後台,任人進出。」

如果艾菲爾鐵塔令人想到 1889 年的世界博覽會,那麼參訪人數高達五千一百萬、1900 年舉辦的那一屆博覽會所留下的遺痕更深。巴黎興建了大、小皇宮(le Grand et le Petit Palais),亞歷山大三世橋(Pont Alexandre III),里昂車站(Gares de Lyon),奧塞車站(Gares d’Orsay),巴黎傷兵院(Invalides),儘管傷病院廣場與戰神廣場的外貌已經定型。該屆博覽會成為「世紀回顧」(bilan d’un siècle)的盛大慶典,促使首都更加現代化,自 1900 年起,巴黎有了光之城的封號。

新交通工具

市區規模不大,幾乎處處皆步行可達的巴黎,向來適合漫步、逛街,與人相遇或與陌生人交會。室內型態的拱廊街,獲得班雅明的大加讚美,他在《巴黎,十九世紀之都》一書中,認為拱廊街以出人意表的方式連通兩地,擴充了城市空間。

而各大商家趁勢改裝,整排步道出現了一個比一個光鮮亮麗的櫥窗,廣告招牌的燈火照亮了黑夜。另外,埃克多・歐侯(Hector Horeau)曾提議在大道上加蓋「不妨礙空氣流通的玻璃罩」,1866 年起,還出現了地下道,從此穿越馬路可安全無虞。

十九世紀也是鐵路的時代。火車站有助於街區的新生,卻也使鐵道長驅直入巴黎市中心。鐵道用地往往形成無邊無際的空寂地帶,陰森淒涼。雖然火車把大量的人潮與貨物帶進都市,但更多市民卻能趁此四處移動。毫不意外地,世界上第一條地下鐵出現在幅員廣闊的倫敦,建於 1863 年。

十年後,巴黎也決定舖設地下鐵,但建案因長期論戰而一再延宕,直到 1900 年的世界博覽會將至,才臨門一腳,展開工程。時值新藝術(Art nouveau)浪潮風行,由埃克多・吉瑪(Hecto Guimard)設計的新藝術風格地鐵站入口,亮麗耀眼,成為巴黎代表性景致之一。地鐵網絡迅速成長,到了 1914 年已增至十條。

城市規劃師艾納(Eugène Hénard)認定「地鐵效能無可限量」,因而拒絕看清交通流量問題和配套措施。二十世紀最初的那幾年,眼見路上混行著馬車、街車和稀奇的汽車,車流急速增加,這位頂尖城市規劃師終於體認到重整交通,勢在必行。「當公共馬車(Omnibus)轉型為公共汽車的那一天,巴黎各街道將充塞車輛,交通發展到如此密集的程度,沒有任何一個大都會可以消化得了。」[2]

垂直城市

1920 年代開始發展的航空技術,對都市規劃思維的改變之大,不下於一個世紀之前的鐵路。安德烈・呂薩(André Lurçat)夢想把飛機場引入巴黎市中心,讓天鵝島(Ile aux Cygnes)化身航空母艦,而柯比意(Le Corbusier)則以當代精神的都市學為基礎,提出高空視角的觀點。他在 1935 年出版的《飛行器》(Aircraft)一書中表明:「透過空中鳥瞰,我們望見了這城市以及周邊的景觀,這景觀實在不妙……。飛機在控訴!控訴這個城市!飛機控訴了這城市被掌控的一切!」[3]

飛航視野下所製作的都市設計模型,展現的審美觀必然是恢宏、筆直而對稱,而把巴黎老舊的城市紋理視為「支離破碎而個體的,毫無章法且地方性的」。繼玻璃與鋼鐵之後,出現了新建材:鋼筋混擬土。此一建材在建築發展與都市規劃中,扮演決定性角色。鋼筋混擬土時代的來臨,首要優勢便是具有易於興建高樓的可能。不過,這可能性在當時仍是理論階段,因為明文規定,市區禁蓋高樓。

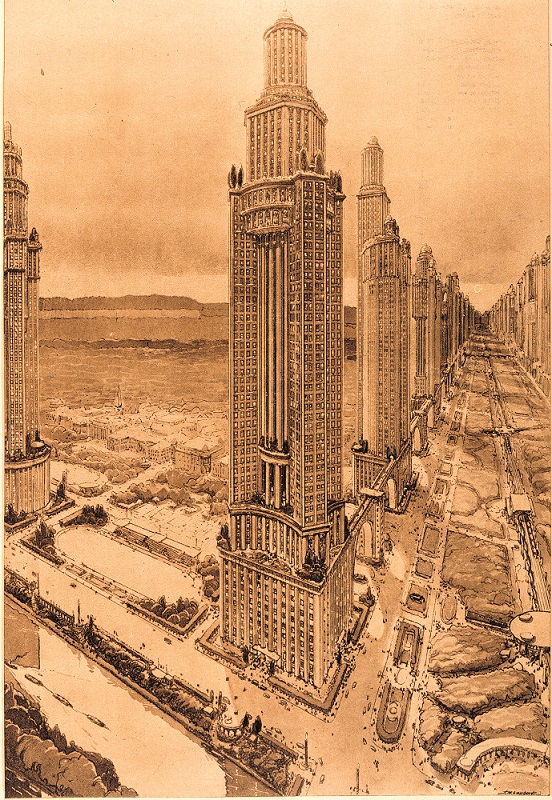

佩雷兄弟(Les frères Perret)、柯比意和索瓦吉(Henri Sauvage)有志一同,試圖把高樓引進首都核心,只待時機到來。1928 年通過的《魯雪法案》(La loi Loucheur),預計落實兩萬戶平價住宅的興建計畫。奧古斯特・佩雷趁機提出方案,希望把香榭麗舍大道向外延伸二十公里,直到聖日耳曼翁雷森林(Forêt de Saint-Germain-en-Laye)。其概念為大道寬 250 公尺,兩側建造高度 250 公尺的摩天大樓,行車道建於地面以下 10 至 12 公尺,地面則規劃為綠地公園。

「到時就能在採光良好的環境裡工作,14 層樓以上還能遠離塵囂。」[4]

至於柯比意,改造版本更猛。在他眼中,老巴黎幾乎無藥可救,他所提出的方案是整個砍掉重練,包括所有道路,這就是名聲響亮的「瓦贊方案」(Plan Voisin),於 1925 年裝飾藝術展覽會(Exposition internationale des Arts décoratifs)的新精神展館(Pavillon de l’Esprit nouveau)首度亮相。方案中,僅保留巴黎河右岸的幾座古蹟,如皇家宮殿(Palais-Royal)、芳登廣場(Place Vendôme)、瑪德蓮廣場,以及聖德尼城門、聖馬丹城門,其餘全部拆除,取而代之的是十字型大廈,而穿梭大廈之間的汽車道,可直通巴黎鄰近大城。

誠如柯比意在《都市學》(Urbanisme)一書最後所言,瓦贊方案「並非意圖為巴黎市中心提出確切解決之道,而是藉此引發與時精進的討論層次,在健全範疇內提出問題癥結。」[5]

城牆之外

經常受到圍攻或入侵的巴黎,透過新城牆的建造而擴大範圍,但舊防線並未全然屏除。有別於歐洲大部分首都,巴黎採同心圓交通系統,以西堤島(Ile de la Cité)和夏特雷廣場(Place du Châtelet)為圓心,逐步向外繞出。從瑪德蓮至巴士底為內大道,從星形廣場(Place de l’Étoile)至民族廣場(Place la Nation)為外大道,之後是元帥大道(Boulevards des Maréchaux)。1844 年完成的提耶圍牆(Enceinte de Thiers)遺址,相當於今天交通繁忙的環城大道。越過此一環帶,便進入另一世界:講究都市計畫、結構嚴密的巴黎,長期以來,把市區一旁的近郊地帶視為一個整體,幾乎毫無規劃可言。

然而,巴黎並非不曾嘗試解決這種脫節現象。巴黎擴大委員會(Commission d'extension de Paris)於 1911 年成立,根據負責單位的想法,共分二十區的巴黎,嚴重缺乏綠地,而巴黎市向外延伸,正是增加綠地的好機會,但還無法建立郊區與巴黎市中心的實質連結。總之,「更大的巴黎」已經是當時的話題了……

二戰結束,使得 1920 至 1930 年間提出的建案有了實現的可能。住屋危機,成了沸沸揚揚的叫囂,興建高樓顯然是唯一解決途徑。面對巴黎市中心嚴拒高樓的堅決態度,建築師們於是把注意力轉向環城地帶。

第一批計劃以拉德芳斯(La Défense)商業區為首,於 1950 年代開始重整。催生者大力宣揚「道路長度堪比香榭麗舍大道,廣場面積比照協和廣場(Place de la Concorde),廣場周圍的方形綠地上,錯落有致地矗立著指標性建築群,主體建築高過凱旋門。」[6]建築師們從 1920 年代開始提出以鋼筋混擬土為基礎的都市規劃,至此有了一展身手的場域。戴高樂將軍(Général de Gaulle)委託保羅・德魯維耶(Paul Delouvrier)著手大巴黎郊區的五個「新城」(villes nouvelles)規畫案。自第二帝國以來,從未有過掌權的政治人物如此留意首都的未來發展。

烏托邦精神

2000 年,沒錯,凡爾納與羅比達所處的時代即對這一年有所想像,卻要到了 1950 年代,大家才認為他們的想像離現實不遠。新發明的材質、新式的交通工具、新概念的城市觀。人們想像出塑膠屋、飛行車,還有可分解或移動的空中城市。

根據《2000年之城》(La Cité de l’an 2000)作者米榭・哈鞏(Michel Ragon)的評論,比起藝術、科技等其他領域,建築發展幾乎慢了一個世紀。在他眼中,才華洋溢的建築師如柯比意、密斯・凡德羅(Mies van der Rohe)或萊特(Frank Lloyd Wright),儼然是過去的人物,該是展開建築大躍進的時候了。

哈鞏努力不懈地捍衛「建築師所預見的未來」,堅信大巴黎地區將光芒燦爛,例如尤納・弗萊德曼(Yona Friedman)構想中的巴黎,城市建築物被架高,因此能釋放出大量面積用於農作,農田遼闊,收成足以養活居住這城市裡的七百萬市民。即使人口持續成長多年之後,此一方案依然可行。幸好有周邊城市得以發揮,不久便能實現理想,讓「歷史古城的周圍沒有十字路口,不需紅綠燈。火車鐵道上方加蓋一層人工道路,任由汽車行駛。」[7]

敞開心房

1967 年 7 月 1 日,《巴黎競賽》(Paris Match)週刊製作了封面故事專題〈二十年後的巴黎〉,大篇幅的報導以兩期刊載完畢。專題中,預測巴黎未來建設的圖片看來超級寫實,語氣接近政令宣導。該專題所呈現的巴黎,拆除了數千戶住家,改建為貫穿巴黎的公路。不多久,總統喬治・龐畢度(Georges Pompidou)聲明:「不得不捨棄某些美感問題。……汽車確實存在,必須找出因應的折衷辦法,讓巴黎既能承載流量,又可滿足巴黎人的生活。」[8]

專題裡,已可預見巴黎市內將出現為數不少的高樓大廈,第一座位在蒙帕那斯區。塞納河岸區則有範圍更大的高樓區,報導宣稱該區所興建的大廈,外型設計並非各自獨立,而是具有「建築群整體思維」,同時還公布了預計在浦雷耶(Pleye)興建四棟梯型大廈的計畫,並指出健康監獄(Prison de la Santé)由一棟 180 公尺高的大樓所取代,教育部將遷入這座大樓。記者還擔保「這些巨塔,終會是城市煥然一新後的地標性建築」。

這次專題也搶得先機,更具體地報導了巴黎大堂改建計畫。原本的中央批發市場遷至位於郊區的蘭吉(Rungis),而建於第二帝國時期,由巴爾達所設計的大堂,出眾非凡,卻終將夷為平地,作為郊區快線 RER(Réseau Express Régional)在此匯集的車站預定地。官方的建築競圖與反對者的保留案競圖,此起彼落,交相進行,最終沒有共識,但建案已定。於是,巴黎大堂完全拆除,畫下了時代改變的轉捩點,也從此在巴黎人的記憶裡劃出一道傷口。

「我熱切期盼巴黎擁有一個文化中心,兼具美術館與創意中心之功能,造型藝術與音樂、電影、圖書、視聽資料館都能櫛比相鄰。」喬治・龐畢度總統在 1969 年如此表明,於是,他病逝後才落成的文化中心,以他為名,藉此紀念。建築競圖於 1971 年舉辦,吸引來自世界各地、681 個建築團隊參加。

評審團最後把桂冠頒給了由兩位青年建築師組成的團隊,一位是義大利人倫佐・皮亞諾(Renzo Piano),另一位是英國人理查・羅傑斯(Richard Rogers)。1977 年開幕時,各大媒體少不了撻伐字眼,諸如「藝術棚屋」「煉油廠」「前衛之瘤」等,但參訪者大量湧入,很快地,龐畢度中心晉身巴黎建築遺產之列,甚至賦予了整個波布(Beaubourg)區嶄新的生命力。

大巴黎與外圍

儘管巴黎市中心的狀況不少,但長期以來,大巴黎區的問題一直集中在郊區。一旦越過環城大道,「巴黎感」便開始消融,外環區的城市紋理往往缺乏組織,少了整體性。然而,巴黎人口有百分之八十是居住在日益擴大的外環區。

1983 年 7 月,總統密特朗(François Mitterrand)在建築師羅蘭・卡斯托(Roland Castro)的引導下,探訪巴黎近郊的新庭(Courneuve)市,意識到當地「4000 城區」(Cité des 4000)的住屋環境每況愈下,波及治安。於是總統通過「郊區 89」(Banlieue 89)一案,聘請多位專家針對這最棘手的一區進行整頓,重新打造門面,但此舉並不足以終結「都會族群隔離問題」(l'apartheid urbain)。

2007 年 9 月 17 日,尼古拉・薩科齊(Nicolas Sarkozy)宣布大改造計畫,請來國際建築團隊共同商議,他表示:「大巴黎改造在於提出高瞻遠矚的、都市計畫的、景觀設計的整治方案。」2008 年 6 月 4 日,十組團隊名單確定,各自在九個月後提案。只是,野心驟降,大巴黎改造流於虛名,主要計畫只剩交通網絡,預計建造長達兩百公里的超級地鐵(supermétro),設立七十二個停靠站,可大幅縮短交通時間。此一方案固然必要,但治標不治本,無法真正滿足期待與需要。

全球持續城市化的腳步愈來愈快,現今的都會問題其實更加尖銳棘手,然而,網際網路與遠距連線工作,勢必把城市型態導入新模式……人口稠密引發社會與經濟的嚴重問題,並無法抑制城市人口的快速成長。既然大城市的誘惑力持續不墜,那麼新科技就應該有助於各種「去城市化」(désurbanisation)型態的形成,做法如同人們討論的經濟去成長。

即使前人提出崇高的烏托邦理想,已經顯露了本身的危險性,當我們思索未來時,依舊不該屏除理想性。人們在尋找嶄新的全體生活方式時,已不再有足夠的夢想空間。值此之際,難道不是嘗試城市型態迥異,諸如「新-城市」(néo-villes)或「後-城市」(post-villes)的時機?值此之際,不正是更該思索這些根本問題:城市能夠擴張到什麼程度?垂直發展又能到什麼地步?面對城市歷史與記憶的做法為何?如何在城市裡重建人類與自然的和解關係?都市群居在當今的意義又是如何?

二十一世紀的巴黎,有待創造。

[1] Baron Haussmann, Mémoires, cité par Walter Benjamin dans Paris, capitale du XIXe siècle, éditions du Cerf, Paris, 1989.

[2] Eugène Hénard, Études sur l’architecture et les transformations de Paris, et autres écrits sur l’architecture et l’urbanisme, introduction de Jean-Louis Cohen, Paris, Éditions de la Villette, 2012.

[3] Le Corbusier, Aircraft, Londres, The Studio, 1935.

[4] Lettre d’Auguste Perret à Henry Malherbe, directeur de La Revue des vivants, 23 juillet 1928.

[5] Le 1924. Corbusier, Urbanisme, Paris, G. Crès, coll. « L’Esprit nouveau », 1924.

[6] EPAD, «Album de présentation de La Défense», 1960. Cité par Simon Texier dans Paris contemporain, Paris, Parisgramme, 2010.

[7] Michel Ragon, La Cité de l’an 2000, Tournai, Casterman, 1968.

[8] Georges Pompidou, discours prononcé au district de la région parisienne, 18 novembre 1971.

歐洲漫畫大師叩問城市未來的預言書

走訪巴黎,是為了讓旅人重新面對過去

本書不單是一本充滿未來想像的迷人漫畫,

更是一部城市的預言書。

以歷史人文搭佐瑰麗科幻的圖景,

透過將來對往昔的懷想,

反思一座城市的未來該何去何從。