一、前言

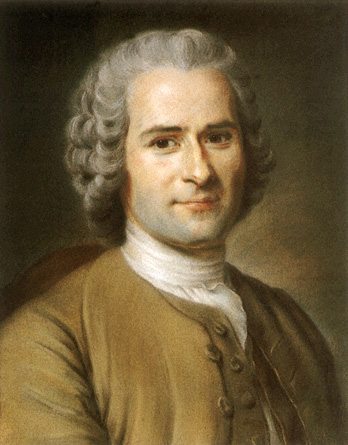

盧梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)是一位具有多重面貌的創作者。從他作品的多樣性中,可以發現他是一位音樂家、文學家、語言學家、憲法學家、政治哲學家、教育家、植物學家,甚至「夢想家」。雖然盧梭在他的作品中展現了這麼多樣的風貌,但讀者往往在閱讀的過程中發現,盧梭令人感受最深的地方,還不是他所論述的主題,而是文字本身。

的確,就連以提倡理性著稱的康德(I. Kant)都曾說:「當我閱讀盧梭時,必須等到那優美的表達不再煽動我時,我才能理性地檢視他。」托爾斯泰(L. Tolstoy)對於盧梭亦極為肯定,不但表示每次閱讀盧梭都讓他感覺到精神的提升,並且宣稱:「盧梭與《福音》是影響我一生中,最重要的兩股力量。」

從他們的評語中,我們可以看到,盧梭的文字不單展現出一種極為強烈的情感,也讓人感覺出他所代表的永恆意義。這令我們不禁好奇,是什麼因素使得盧梭能夠獲得這些偉大人物毫不保留的推崇呢?

二、苦命天才的文字啟蒙

這麼多種作品中,「真情流露」是一個比較具有代表意義的答案。在這一段長達近三十年的創作生涯中,盧梭以他豐富的文字,不斷地向讀者傾訴,直言道出一般人平常不敢說出來的真心話。希臘字「敢言」(parrhesia)最能表現出盧梭作品的精神;它意謂:擁有道德特質的人,敢言真理,無懼於強權威脅,也無視於所言內容與當代主流意見背道而馳。

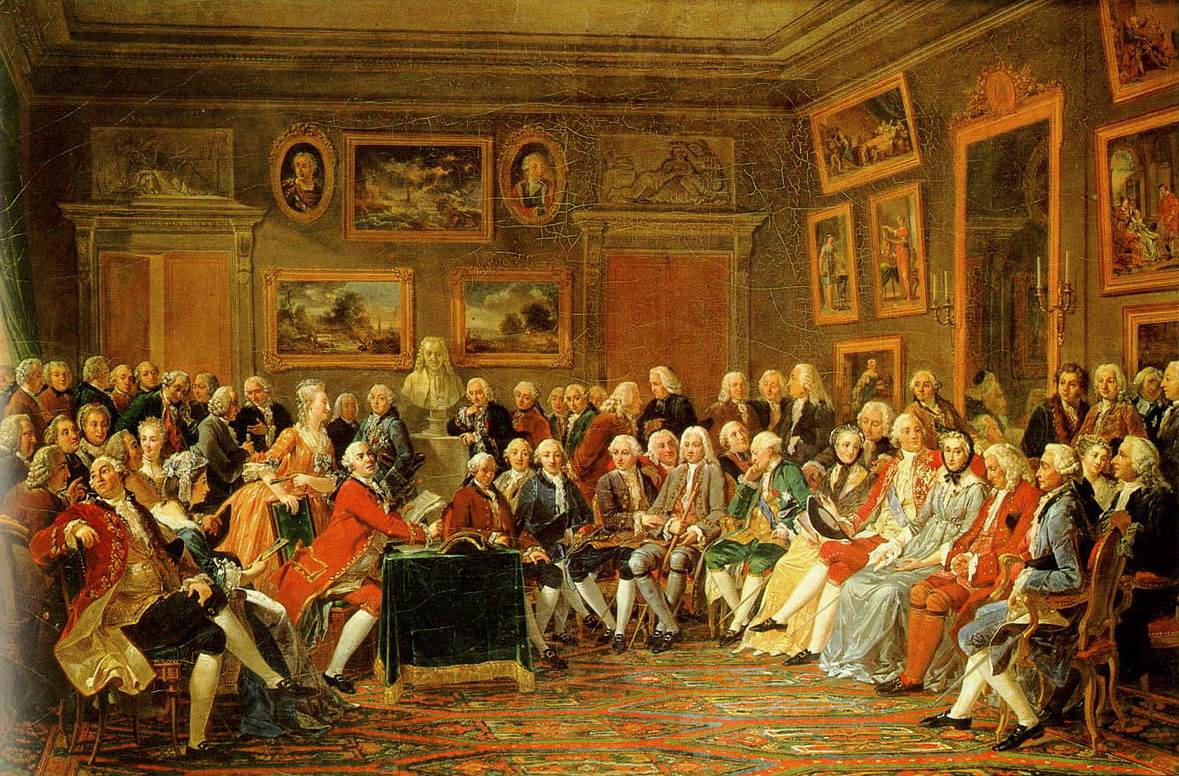

盧梭這一種表達個人特質的寫作風格,很自然地流露出他對於道德以及政治的看法。這不僅僅在他有關道德與政治著作中一覽無遺,就連在音樂與園藝方面的著作,也能夠顯示出他對於自然、真實的愛好與執著。從閱讀盧梭的政治作品中,處處可見他不趨炎附勢,不與富人學者一同故作風雅,不盲目地追隨「啟蒙運動」(le siècle des lumières),不跟著別人詆毀傳統的價值。

在盧梭所處的十八世紀法國,這是極其難能可貴的,因為單單為社會的底層發聲,批判上流社會是不足夠的。最重要的是,這些批判要能夠引發被批判者的重視。

然而,原則上,這是很難發生的事情,因為上流社會都是講求精緻與風雅的特權人士,是當時社會中唯一有機會受教育的人。他們自命風雅的結果,使他們唯一攻擊他人與防禦自我的「戰場」,都是文字上的攻防。因為,只有打「筆戰」才是讓「上流人士」感覺必須做出回應的批判方式。

遺憾的是,在民主教育不發達的十八世紀,受教育是貴族、教士與中產階級的特權,與一般普羅大眾無緣。處於社會底層的普羅階級,除了自嘆自怨之外,對於生活中的困頓與不滿,完全沒有任何抒發內心痛苦的機會。盧梭是這個情況中,最特殊的例子,原因正在於他是少有的寫作天才。

盧梭是一個畢生以抄寫樂章為生,並且沒有受過正式教育的「落魄人」。他憑什麼能與貴族富人在文字上辯論,能夠受到那些王公貴侯的重視,遭到教授、院士的圍剿,受到社會菁英的青睞呢?

答案就是他的寫作能力與風格。

盧梭能夠將他在駕馭文字上的才華,與他個人處處遭逢打擊與欺凌的親身經歷結為一體,創造出政治思想歷史中最重要的成就之一。沒有優美的文辭表達能力,盧梭的文章將不值得上流社會一瞥,自然也無影響力可言。

同時,若不是親身經歷過生活的困頓,若不是必須作他人的僕役,若不曾趨附在貴族婦人之下,若不曾受過尊貴人士之羞辱,盧梭又怎能感受社會不平等所導致的不公不義。這使得盧梭在批判社會中形形色色的欺凌時,卻又展現出他能寫出精彩的文章,創作出令人激賞的歌劇,擁有豐沛的知識,展現外交的長才等等這些屬於「上流社會」的才能。

這種矛盾,不但發生在盧梭身上,而他所處的啟蒙時代,也正是那種企圖運用科學知識,追求開明與解放的時代,正好也突顯了這些矛盾。盧梭在這些矛盾中,透過與最足以代表「啟蒙運動」的「百科全書派」(les Encyclopédistes)的交情,充分掌握布爾喬亞階級(les bourgeoisies)與普羅大眾階級(les proletariats)之間的對立,為「真正」的社會大眾發聲,以情感向所有人訴求他文字中充斥的不滿,詆毀富人的虛偽與矯情,讚美自然人的天真與勇猛。

我們可以說,因為個人的處境、精湛的文辭表達,以及對人的關懷這三點,使得盧梭文字所創造的成就永垂不朽。面對這麼一位思想家,我們不禁要問,盧梭創作的言論與觀點,是怎麼出現的?它們的起源為何?為什麼會對後人締造出這麼大的影響呢?為求更圓融地理解盧梭的政治關懷,我們將他在出版「兩篇論文」之前的經歷,提出三段相關的生活實例作說明。

三、三段人生遭遇

盧梭是出生於日內瓦的公民。他雖然對日內瓦的教育制度頗為讚揚,但他並未曾受過正式的教育。在父親以撒(Isaac Rousseau)的引導下,盧梭閱讀大量書籍。盧梭不但不因為未曾受過正式教育而感到慚愧,反而對於父親以撒的教育頗為自豪。

以撒對於盧梭的教導非常特殊,往往多以一些極為崇高的理想為主。盧梭自幼即受到父親深遠的影響,尤其是在政治理想方面。以撒經常以古羅馬共和來比喻他們的祖國―日內瓦共和國,所以盧梭還將他父親視為一位古羅馬時期的有德公民(事實上,以撒曾拋棄過盧梭,後來還為了爭奪遺產一事,造假資料,為盧梭發覺)。盧梭這種對父親的讚美,應當是盧梭對祖國肯定的結果,因為盧梭終其一生,一直想讓所有人相信,他出生以及成長的日內瓦,不但保存了所有善良的事物,也必然是孕育有德之人的地方。

在《懺悔錄》中,盧梭甜美地回憶,這位「充滿德行」的父親,在辦公桌旁,如何溫柔地教導他閱讀,講解名人傳記,傳授天文知識,並啟發他對於古羅馬的情緒:熱愛祖國以及對於自由的熱情。最重要的,是以撒將日內瓦以一種幾乎是完美的方式,呈現在他的小兒子面前。盧梭日後在法國出版兩篇論文,處處以「日內瓦公民」題名,或是公開讚美日內瓦的政治制度。從這些對家鄉祖國的認同裡,足以說明盧梭一直以日內瓦的「小國寡民」與「共和民主」為榮,並排斥法國這種大型的專制帝國。

其次,在盧梭生命中另外一段重要的經歷,卻諷刺地與他先前的美好回憶正好相反。這都肇因於父親以撒與人發生爭執,必須逃離日內瓦。頓成孤兒的盧梭,被送往郎貝西牧師(Pasteur Lambercier)家裡寄養。兩年之後,他回到日內瓦,先作書記學徒,次年,又作雕刻學徒。命運的坎坷,使得盧梭不但寄人籬下,還要面對各種嚴厲的要求。

1728 年 3 月 14 日,盧梭散步回家,發現日內瓦城門已關,他索性離開他所熱戀的祖國,展開流浪的生涯。幸或是不幸,鄰日內瓦的法國境內,滿佈勸導新教徒改奉的舊教機構(日內瓦境內卻都是勸導舊教徒改奉新教的機構),使得盧梭沒有餓死的危險,但卻讓他必須為麵包放棄祖國及自由,這兩樣在父親懷中所習得的理想。

盧梭於 1728 年遇見影響他一生至鉅的華倫夫人(Madame de Warens),一位負責新教徒青年改宗的貴夫人。她將盧梭安排至位於杜林(Turin)的教會收容所,進行改宗的準備與儀式。儘管盧梭自述在收容所時,他如何與神父進行辯論,但他僅到達收容所九天之後,就同意改宗,兩日後受洗,還獲得二十法郎的「改宗金」。盧梭坦承,在改宗的過程裡,他並沒有意願。但是,因為許多現實的因素,以及在生活中的困頓,迫使他放棄自由意志,也放棄他熱愛的祖國日內瓦。

然而,物質上的缺乏,不但沒有讓盧梭為貧窮感到難過,反而為追逐金錢的人感到悲哀。盧梭一生譴責金錢的虛假價值,因為它代表慾望的展現,假設一種存在於人與欲求事物之間的行動。

真正的價值在於人本身,人所生產的事物,人所做的事情,人意念的純粹性,人的道德、德行,還有,最重要的,就是人對於祖國所展現的愛國心。金錢來自於一個錯誤的經濟系統,它發展出工商業、科學、藝術、豪華之外,還帶來導致人類陷入悲慘世界的根本問題,也就是不平等的問題。

盧梭甚至認為,一個好的經濟系統,應該建立在農業及人口數量之上,生活於其中的人,只需要最少的開銷,並會蔑視過度的金錢。若不摧毀累積金錢的制度,我們的慾望就一直會將我們帶向奴役之路。盧梭在〈論科學與藝術〉中即表明這一點,認為財富的累積,必然導致德行的敗壞。他說:「當可以無論用什麼代價來變富的時候,德行將會變成什麼呢?」

盧梭在此即表明他一貫對於人類自然本性的期待,認為所有的惡行並非單純來自於人,而是被壞制度所治理的人。因此,若求人類德行之改善,那就必須從政治制度著手,也就是必須實際參與政治,以求能夠理解因為政治制度所導致的問題。

盧梭在 1743-1744 年,確實實際從事政治工作,也為他日後寫作有關政治方面的書籍,奠下實際的經驗基礎。這就是他擔任法國駐威尼斯共和國大使,蒙泰巨先生(M. de Montaigu)秘書的一段經歷。

1742 年,盧梭帶著他的〈樂符簡記法〉來到巴黎,未獲重視,卻結識杜潘夫人(Madame Dupin)。根據Gourevitch的說法,盧梭在這段期間,大量閱讀重要的經典,也包含當代重要的政治著作。盧梭曾經針對柏拉圖、布丹(J. Bodin)、霍布斯、洛克的經典做過摘要。孟德斯鳩的《法意》出版不久,盧梭即加以閱讀,並提出心得。普芬道夫(Pufendorf)的《自然法與人為法》的法文翻譯(Du droit de la nature et des gens),曾是盧梭在有關政治哲學最重要的引證泉源。

這些自學的成果,足以證明,當盧梭在談論政治思想與制度時,他對於歷史所累積的智慧與當代的趨勢,均能有深入的認知。

「音樂家」盧梭,歷經千辛萬苦,終於憑藉自己的才華與能力,依附在杜潘夫人門下,住在夏農瑟(Chenonceaux)。從 1743 年到 1748 年間,依附在杜潘夫人門下的這段日子裡,提供了展現盧梭日後文字才華的「醞釀期」。盧梭作貴人門下食客的日子,雖然不是太好,但還算安逸,使得他有機會一展他在文字與音樂上的才華。尤其是藉著貴族門第,盧梭不但與「上流」人士往來,還認識了當代「百科全書派」的主要編輯:狄德羅(Denis Diderot)。

盧梭的文字能力,在上流人士的賞識下,使得他在 1743 年,蒙推薦為法國駐威尼斯共和國大使蒙泰巨子爵的秘書,使得「音樂家盧梭」,變成為「外交官盧梭」。這一段非常實際的政治經驗,是盧梭對於政治哲學發生興趣的原因。

1743 年上任之後,盧梭馬上展現出他作為一位大使秘書的天才。他學會義大利文,能夠處理許多往返於法國與威尼斯之間的信件,蒐集大量有關奧地利、西班牙以及其他國家的資訊,考察威尼斯的政治制度,享受義大利優美的音樂等等。

他的能幹,突顯出大使的無能,但是他們之間的不平等關係,使得能幹的一方,受到攻擊、屈辱與不幸,而無能卻居上位者,永遠保持傲慢、殘忍與易怒。盧梭曾經埋怨,這就是所謂的「社會秩序」,於其中無論用什麼方法,都不會得到正義。

這十八個月在威尼斯擔任大使秘書的經驗,讓盧梭理解許多與政治有關的事物。在《懺悔錄》中,盧梭表示,威尼斯政府的腐敗,讓他想要寫一本有關政治制度的書,一本他思考最久,卻又最有味道的書。他願意終生著此書,並因而成名。

他說:「從那時起,我觀點呈現出對道德的歷史研究。我看到,所有一切基本上均與政治相關,以及無論以哪種方法來看,沒有人民不是由他們政府本質所塑造出來的。所以,這一個有關最好政府的主題,可以簡化成為如下問題:什麼政府的本質,能夠使得人民有德性、有知識、有智慧,或者成為最好的人民(如果以最廣泛的意義來定義『好』這個字)。」

「稱職的」外交官盧梭,因為受不了蒙泰巨子爵的無禮對待,憤而於一年半後辭職,回到杜潘夫人門下。1745 年,盧梭展現音樂長才,創作以及改編歌劇,獲得狄德羅的重視,後來邀請他寫《百科全書》中的〈音樂篇〉。

盧梭在 1749 年 3 月出版該文。政治與音樂兩種截然不同的經驗,在盧梭的心靈中卻烙下不平等社會的傷痕,使他強烈質疑「上流社會」存在的起源與理由。盧梭痛恨社會對於精緻文化的普遍仰慕之情,卻更因為自己本身就是代表這個精緻文化的一個音樂家感到無奈。這種矛盾的情緒,其實正是這位苦命人與思想家生平的最佳寫照,卻也在「啟蒙時代」的法國社會裡,顯得更為弔詭,甚至荒謬。

最荒謬的,莫過於音樂家盧梭在錦衣玉食下,卻必須在 1746 年與 1748 年,分別將「女侍情婦」瑪麗.德雷莎.拉瓦瑟(Marie-Thérèse Le Vasseur)所生的兩個孩子,送往孤兒院。盧梭反社會的情緒,到了要爆開的時候了。

盧梭對於生活經歷的體認,展現在他對於社會德行敗壞的認定。

無怪乎,當看到「第一篇論文」題目時,盧梭自稱有了「天啟」的感覺,在極度激動的情況下,立即寫下在〈論科學與藝術〉中,提到法布里修斯的那段話。在當下,盧梭直覺上認為,科學與藝術的興起,對於德行的維持,完全是負面的;至於原有題目中的「重建」與「風俗的淨化」則被他拋在九霄雲外。從此四、五年時間,盧梭文思泉湧,著作「兩篇論文」,先是批判社會,然後是社會敗壞原因的分析。

(作者為臺灣大學哲學系教授)