The Colledge will the whole world measure, 學院將把世界度量,

Which most impossible conclude, 論斷難解之真相,

And Navigators make a pleasure, 使航海家滿心歡暢,

By finding out the longitude. 經度之秘不再藏。

Every Tarpalling shall then with ease 每個水手都可易如反掌,

Sayle any ships to th'Antipodes. 直把船兒向對蹠地航。

Anonymous, circa 1661 佚名,約作於西元 1661 年

引言的這首詩不是什麼謎語,你也不是正在閱讀《達文西密碼》。但這首詩的確生動地反映了一道 300、400 年前難解的科學謎題,以及當時的有識之士相信解答終將水落石出的樂觀遠景。

今日當人們把玩地球儀時,很容易將球上那縱橫交錯的格線視為理所當然的事物──經緯度,中學地理課本裡就有教的東西,不是天經地義的嗎?或者,當使用 GPS 導航系統輔助開車時,諸如「東經 121 度 13 分 26 秒、北緯 24 度 57 分 23 秒」等標定得如此細的座標數字也常被視而不見了。

以前聽廣播時,常會聽到「中原標準時間」的報時,你一定也知道「格林威治標準時間」(Greenwich Mean Time, GMT);但不知你有沒有想過,這些時間、空間的「標準」究竟是源自哪裡?

意想不到的是,這一切度量大地的偉業,竟跟海洋與天文息息相關。就讓我們話說從頭,帶讀者走訪一趟時光隧道,看看故事舞臺的滄桑──格林威治皇家天文台(Royal Observatory, Greenwich)的興衰及重生。

立足穹蒼望大海

天文學看似一門虛無縹緲的學問,實際上與日常生活息息相關。人們藉由日月星辰規律的昇落來制定曆法,得以度量時間、明季節更替,並因此有了依據發展農業及其他生產活動。綜觀古往今來的文明史,除了宗教及占卜等心靈層面的效益之外,天文學的興盛常基於曆法及農業等實用目的。

格林威治天文台的建立也是源於同樣實用的理由——為了支持英國航海事業的發展。

在茫茫大海中要弄清楚船隻的位置及方向可不是一件容易的事。在沒有 GPS 定位的古早年代,水手們能依靠的除了羅盤外,便是頭頂上熟悉的日月星辰了。藉由測量日月星辰位置的變化,航海者可以計算並推估船隻航行的資訊,不至於迷失在汪洋中。若缺乏對天文知識的掌握,船隻在大海中根本就寸步難行,更別奢談遠渡重洋從事貿易及殖民。因此,自十五世紀以降欲發展海權的西歐各國,無不重視與天文觀測相關的基礎建設。

當時航海者關切的課題還有經度的測定。

我們今日熟悉的經緯度是一種人為的地理座標系統。藉由經緯度,人們可定義地球表面的空間,以方便辨識球面上的位置。然而相較於緯度,經度的定義困難許多:它不像緯度有自然的起點 (即赤道)、也不易藉由天體在天空中的角度差異看出明顯的變化。「如何準確地測定經度?」這個難題無論對製圖或導航都十分重要,卻困惑了好幾代的人們;各國亦競相投入資源在天文觀測上,希望能捷足先登搶到解答。讀者若想知道人類追尋經度的詳細故事,可參考科普作家戴瓦.梭貝爾(Dava Sobel, 1947~)《尋找地球刻度的人》一書。

格林威治天文台便是在這樣的時代背景下誕生。

西元 1675 年,英國國王查理二世以「精進航海技術」之名義,下旨在格林威治建立觀測設施,同時設立皇家天文學家(Astronomer Royal)一職,專責長駐於此進行天文觀測、記錄及繪製星圖,並思索經度問題的解決之道。當時的格林威治還是離倫敦市區有段距離的寧靜鄉村,所以適合夜間觀測;另一個選址在此的理由,則是因為英國王室在此擁有大片地產,在國王私有的土地上大興土木比較省事。

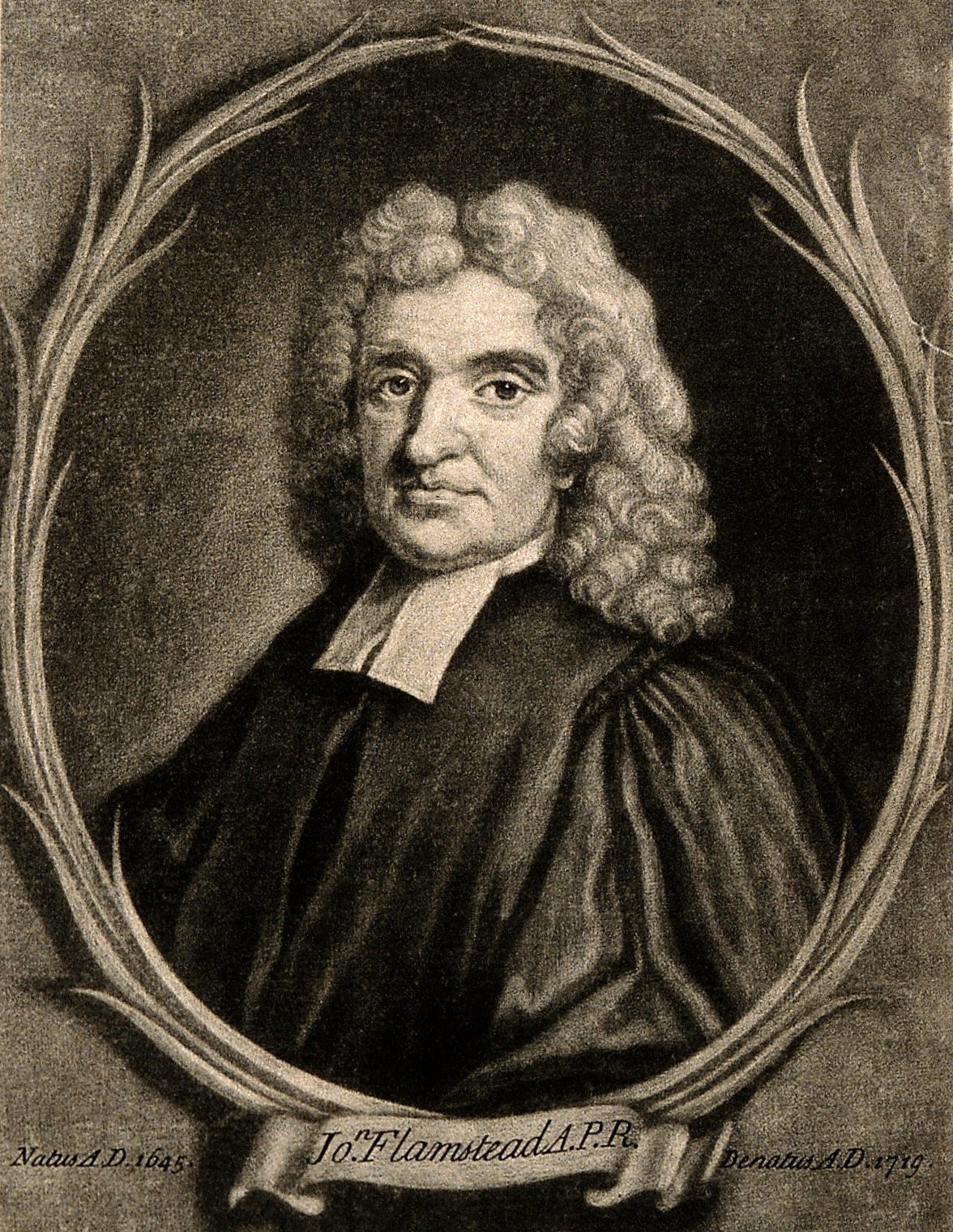

天文台第一棟興建起來的建築物就是給皇家天文學家的住宅,由當時知名的建築師雷恩(Christopher Wren, 1632~1723)設計。翌年住宅落成,首任皇家天文學家佛蘭斯蒂德(John Flamsteed, 1646~1719)立即搬入,此後兩三百年在格林威治的天文觀測大業於是開張。

天文台初建之時篳路藍縷,除了這棟宅邸外別無其他建物,連觀測工作都得在院子裡進行。雖然皇家天文學家有王室每年固定支付的薪餉,但薪資微薄,佛蘭斯蒂德與友人的信函甚至提及他得趁觀測之餘忙著寫稿、講學以貼補家用。天文台在後繼的幾位皇家天文學家手中逐漸擴建,也總算有較正式的場所容納儀器進行觀測。但天文台最初「精進航海技術」的任務,直到 1767 年首本附詳細星表的航海曆(The Nautical Almanac)出版方大功告成;此時在位的已是第五任皇家天文學家馬斯克林(Nevil Maskelyne, 1732~1811),距查理二世創建天文台也已將近百年。

經天緯地震寰宇

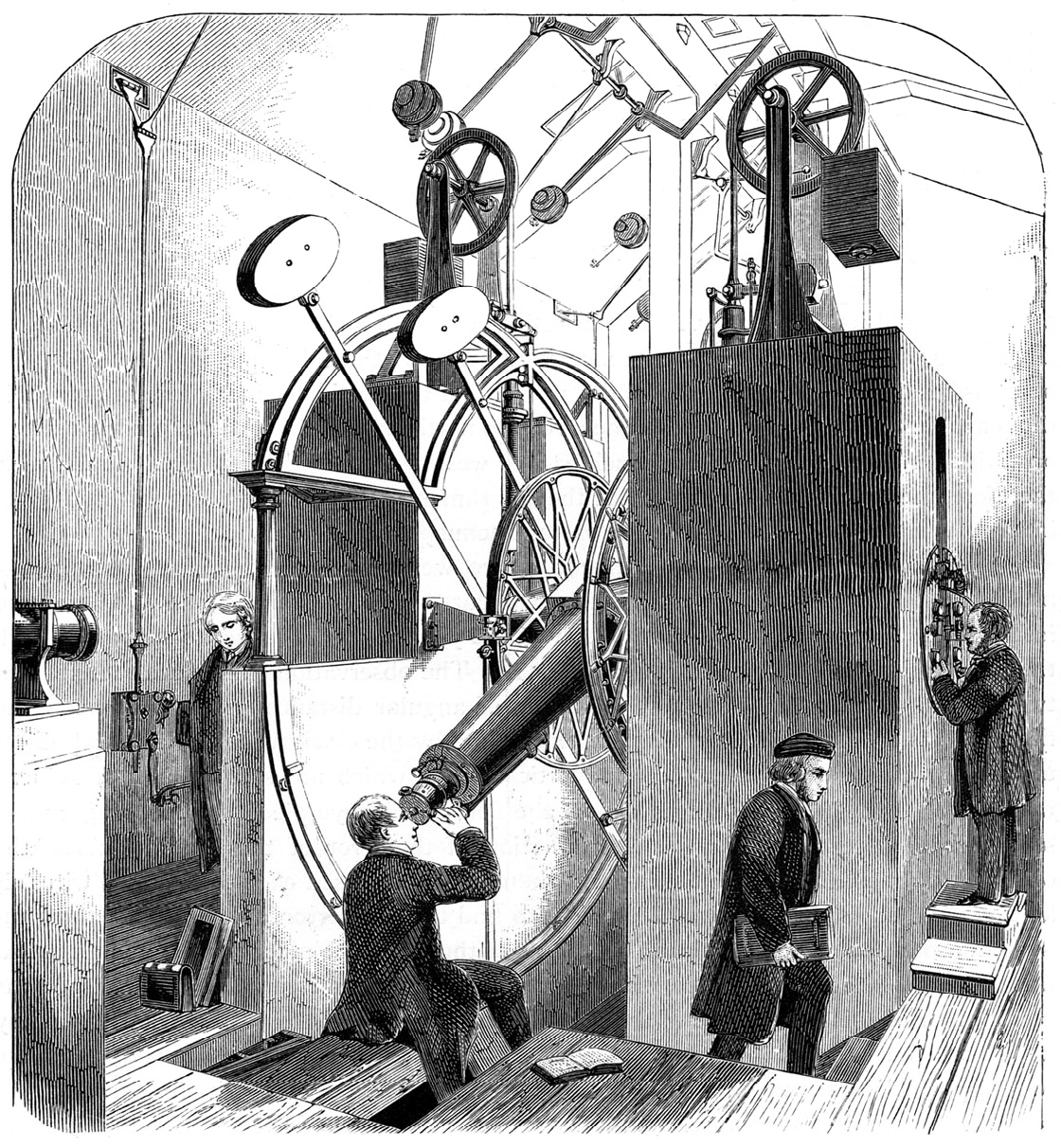

進入十九世紀後,位置天文學(positional astronomy)依然是格林威治天文台的工作重心。天文學家持續量測天體的精確位置以編修星表及航海曆。在此要介紹一種特別的天文儀器「子午儀」(transit circle,或稱 meridian circle)的設置,因為它與格林威治天文台的聲名鵲起息息相關。

想像地球是一顆被渾圓蛋殼包裹的蛋黃──這概念一點都不陌生,就是天文學上所謂的天球。天空中的所有物體,例如日月星辰,都可視作在天球上的投影。在天球上劃一道通過地平面正北方、天球北極、天頂的大圓,這個假想的大圓即是子午圈(astronomical meridian),其意義就等同於地理上的經線(子午線)。天體每日規律地東昇西落,途中都會通過子午圈,即稱為中天(transit);此時是天體在天球中距地平面的「最高點」,即與地平面夾角最大之時。

子午儀就是用來量測天體通過子午圈的時間及當時仰角角度的儀器,其原型在十七世紀末起即開始被使用。藉由得知天體的中天時間、中天仰角兩個數據,天文學家可計算出天體在天球上的詳細座標;另一個方面,若已知天體的座標,從它通過子午圈的時刻,也能夠逆推回觀測者所在位置的當地時間及經度。在原子鐘被廣為應用之前,子午儀對恆星中天的觀測是最準確的對時方法,天文台校正時間總少不了子午儀。

格林威治天文台最有名的子午儀是 1851 年落成啟用的艾瑞子午儀(Airy’s Transit Circle),其名稱源自當時的皇家天文學家艾瑞(George Biddell Airy, 1801~1892)。這座子午儀由艾瑞一手設計、監造,並一直持續使用至一些新設施,試圖在這1938年才退役(圖一)。子午儀的基本結構包括兩組固定的基座,望遠鏡架設在基座之間,好像烤乳豬架一樣可以翻轉。由於望遠鏡的方向是沿所在地的南北軸線配置,正好可對準子午圈觀測。當天文學家使用子午儀時,需先將觀測室的屋頂打開,擇定欲觀測的目標星後,便靜待地球自轉使目標移動至中天,便可記錄數據。這樣的觀測場景就日復一日在天文台上演(圖二),不斷貢獻出詳盡的星表、航海曆,及以此為準標定經緯線的地圖。

當時還沒有全世界統一的經緯度系統,各國處於各自為政的狀態。比方說,法國人也有自己的一套子午線:通過巴黎天文台的巴黎子午線(méridien de Paris),也就是在小說《達文西密碼》中所謂的「玫瑰線」。但這樣各自表述的情況在國際場合常產生混亂。1884 年,二十五國的代表在美國首都華盛頓開會討論制定本初子午線(Prime Meridian),最終表決時以二十二票贊成、一票反對、兩票棄權的結果,由格林威治壓倒性獲勝。

依會議結論,規定本初子午線正通過「艾瑞子午儀的望遠鏡目鏡十字中心」──於是這座儀器成為標定全球經緯線以及時區的依據,格林威治天文台也因此揚名四海。

廉頗老矣圖轉型

以物理及化學方法研究天體本質的天文物理在十九世紀後期興起,很快地蓬勃發展成為天文研究的熱門顯學。歐陸國家,尤其是德國,在這方面突飛猛進;而在大西洋另一端的新大陸,美國也迅速建立起天文物理事業的堅實基礎。一時之間有著光榮科學傳統的英國,在這場競爭上面臨了挑戰,不論是儀器科技或數學理論計算都落後,似乎顯得老態龍鍾。

在艾瑞及後繼的克里斯提(William Christie, 1845~1922)手中,格林威治天文台也增加了一些新設施,試圖在這場「軍備競賽」中力挽狂瀾。包括口徑 12.8 吋(32.5 公分)及 28 吋(71 公分)的折射式赤道儀望遠鏡,以進行天文攝影及光譜學研究。克里斯提並在原本的主建築之外興建物理天文台,作為給天文計算人員的大本營。此外,自艾瑞任內起亦開始進行定期的地磁及氣象測量,以了解這些外在因素對儀器本身及觀測活動的影響。

然而格林威治的觀測條件卻在二十世紀初急遽惡化。由於倫敦市區的擴張,原本在郊區鄉間的格林威治如今卻被都會的光害及煙霧包圍了,天文台的地位也就江河日下。1946年,皇家天文台機構決定遷出格林威治,科學家也陸續離開,格林威治天文台從此自天文學前沿研究的前線上退役。隨後,天文台原本的管轄單位海軍部將原址移交給鄰近的國家海事博物館(National Maritime Museum)。

這個移交的決定同時代表了天文台走上轉型之路──從第一線的科學研究機構轉變成開放給大眾的教育機構。雖然格林威治天文台已失去擔負尖端天文研究的條件,但三百多年來的歷史沉澱卻令她擁有無可比擬的文化價值。

接收天文台原址後,博物館當局立即對老建築展開修繕及復原工作。這項浩大工程的原則是:盡可能將天文台建築恢復到當初天文學家使用的狀態,包括把老儀器盡量照原位陳設,但也非無條件地一味復古。部分較無史蹟價值的房舍例如馬廄就被拆除;為了教育展示的新角色,一些新建築也陸續興建。自 1953 年起,天文台陸續將整修完成的部分開放給大眾參觀。

寓教於樂古今合

今日當遊客走在天文台園區內,很容易就能體驗到穿梭古今的感受。

現在的格林威治天文台以本初子午線為中心,整個園區的動線設計被劃分為兩大部分:「子午線路徑」(Meridian route)及「天文路徑」(Astronomy route);前者是通往過去的時光隧道,後者是通往浩瀚宇宙的橋梁。

子午線路徑通往天文台在二十世紀前所興建的幾座老建築,例如最古老的佛蘭斯蒂德屋(Flamsteed House,圖三)是過去皇家天文學家的官邸,歷任許多皇家天文學家及他們的家眷在此居住過,包括大名鼎鼎的哈雷彗星發現者艾德蒙‧ 哈雷(Edmond Halley, 1656~1742)。屋內的裝潢復原至十七世紀的樣式,也就是這座天文台的草創時期。你可以看到佛蘭斯蒂德的臥房、餐廳、書房及起居室,以及置放在房間各處的手稿和衣物,彷彿闖入了天文學家的生活。在屋內也規劃了以時間為主題的展示廳,陳列許多珍貴的航海鐘及測時儀器,介紹人類如何克服在茫茫大海導航的難題。

在佛蘭斯蒂德屋旁的是子午線樓(Meridian Building,圖四),艾瑞子午儀便原封不動地坐鎮在此,地上的標線提醒遊客這裡是東、西半球的分界及起點。穿越屋子及牆壁,本初子午線一路延伸到牆外的廣場,成為觀光客熱門的拍照地。

若是你在大排長龍等著攝影留念的隊伍中感到不耐煩,別心急!在背後還有好東西。回頭看看佛蘭斯蒂德屋,在屋頂聳立的長柱上,是不是有個顯目的紅色大球?那是報時球(time ball)。在無線電通訊被發明前,它擔負著向港口的船隻報時的任務。每日下午一點,報時球就會從頂端降下,在碼頭瞭望的水手就能依此信號來替船上的航海鐘對時。報時球在今日已是過時的古董,在世界上許多地方已被拆除了,但格林威治天文台仍保存並照常運作。報時球還有個「不務正業」卻滿受歡迎的的古怪後代──紐約時代廣場新年倒數計時的墜球儀式,即源自報時球的概念。

天文路徑則通往克里斯提當初興建的物理天文台,今日她被稱為南館(South Building),雖然外表仍保留二十世紀初剛落成的古典風貌,內部已被改建成嶄新的展示空間,就像世界上其他地方的天文教育館,以各種互動式設計帶觀眾認識宇宙的奧秘。

在南館前方,遊客可以看到一棟奇異的建築──好像是一個拔地而起、歪斜矮胖的圓錐。這是園區內最年輕的小老弟,於 2007 年落成的彼得‧哈理森星象館(Peter Harrison Planetarium),目前是倫敦唯一的星象館設施。

下回若是你漫步在格林威治天文台,請放鬆心情,悠閒地呼吸瀰漫在空氣中的歷史塵埃。一想到人類為了瞭解宇宙和自身居住的世界,在一代代的追尋過程中不停累積知識及經驗,也許更會萌發你的思古幽情。有幸的話,說不定你可以找到藏身在天文台園區內某個角落的天文女神,她深邃的眼眸不知透露了多少歲月的故事!

隱身在幕後的靈魂:專訪天文台首席策展人克利夫頓

葛洛莉亞‧克利夫頓女士(Gloria Clifton)是格林威治皇家天文台的首席策展人(Head Curator)[1]。她帶領的團隊負責監護及研究天文台的館藏,並策畫各種展覽活動,將研究成果與大眾教育結合。策展團隊的研究範圍廣泛,包括科學(天文學)史、航海史、鐘錶學、製圖學等科目,可說與天文台本身的歷史作完善的連結。克利夫頓個人的研究專長是科學儀器史,她的著作《Directory of British Scientific Instrument Makers 1550-1851》在此領域是舉足輕重的參考資料。

在聖誕節假期前夕,筆者抓住上班日的尾巴,幸運地趕在克利夫頓女士離開辦公室前專訪到她。採訪當天天氣嚴寒,倫敦罕見的大雪將整座格林威治公園冰封;遊人稀少,矗立在山丘上的天文台顯出一種異於平日喧囂的孤絕美感。克利夫頓笑說她在倫敦待了十幾年從未見過如此大雪。我剛在椅子上坐定,她便遞來一杯加了鮮奶的熱紅茶,標準的英式待客之道。

能在這種傳奇的地方工作是一種幸運吧!我不禁讚嘆道。歷史是這裡最珍貴且活生生的資產。克利夫頓女士開始跟我侃侃而談天文台的過去,包括天文台是如何一步步轉型為一間博物館。現在這裡已經沒有天文研究進行了,隨之進駐的是歷史學家和天文科普工作者。學術研究仍然繼續,只不過他們的目光不再專注於星空,而是回顧歲月、面對人群。

談到大眾教育,天文台也經常舉辦一些天文推廣活動,例如 28 吋折射望遠鏡的開放。這座老兵自 1890 年代起服役,在二戰期間曾遭到飛彈空襲的破片損傷,並因此撤離格林威治繼續從事觀測,直到 1971 年才退休並被搬回老家展示。克利夫頓表示,天文台定期在冬季夜晚開放 28 吋望遠鏡供民眾實地觀看夜空,多年來此節目已成為最受歡迎的推廣活動之一。

此外,各地的學校團體常參觀天文台作戶外教學,天文台亦會應預約安排如日晷製作等各種互動課程,對象涵蓋小學至中學年齡層的學生。天文台的推廣活動不限於在天文台內,亦與倫敦都會緊密結合。如夏季夜晚在倫敦市區內舉辦的大眾講座,天文台會邀請學有專精的科學家演講。克利夫頓舉例說,如 2009 年全球天文年,就以土星探測的卡西尼計畫為主題進行系列演講。部分演講並非免費進場,以保證活動的品質。

談到歷史與大眾科學教育的結合,克利夫頓同意在科普中加入歷史的調味能更容易吸引民眾去瞭解科學。重要的是能讓大眾認知到,現代科學的成就不是理所當然的;科學也與時俱進不斷演化。

這次筆者有幸能訪問克利夫頓女士,為本篇文章增添光彩,也希望訪談內容能提供讀者來自「幕後」的寶貴經驗。下次當讀者參觀各種博物館或科學教育館時,或許給這些隱身在展覽幕後的策展人無聲的致敬──他們是冷冰冰的館藏與熱情的大眾間一道隱形的橋樑。

- 戴瓦.梭貝爾,范昱峰、劉鐵虎譯,《尋找地球刻度的人》(Longitude),台北,時報出版,2005。

- Clifton, G., The Royal Observatory, Greenwich, London: Presenting a Small Observatory Site to the Public. In Cultural Heritage of Astronomical Observatories (Proceedings of the International ICOMOS Symposium in Hamburg, October 14-17, 2008), edited by Gudrun Wolfschmidt, 2008.

- O'Connor, J. J. and Robertson, E. F., English attack on the Longitude Problem.

- Royal Observatory, Greenwich, official website.

[1] Curator一詞在台灣常被譯為「策展人」,常見於各藝文展覽、表演等範疇。然而在西方的博物館機構中,curator的任務不僅是單純的策展,還包括管理館藏及進行研究工作,意義類似於科研機構中的「研究員」。為行文方便,依約定俗成原則同樣稱為策展人。克利夫頓女士於專訪撰稿時尚為首席策展人。她已於 2011 年卸任並退休。