人們會為了不同的理由走入世上裊無人煙之地。有些人單純是基於對探險的熱愛而受到激勵,有些人是對於科學知識充滿熱切渴盼,還有其他人則是被「渺小聲音的誘惑」吸引,也就是未知事物的神祕魅力,而踏上無人走過之徑。──歐內斯特.薛克頓(Ernest Shackleton),《南極的中心》(The Heart of the Antarctic)

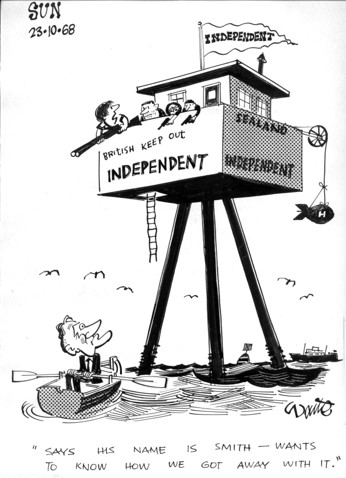

1966 年的聖誕夜,已退休的英國陸軍少校帕迪.羅伊.貝茨(Paddy Roy Bates)開著一艘掛著船外機的小艇離開英國海岸約七浬處,進入北海的範圍。當時他在大半夜悄悄地溜出家,腦中興起一個瘋狂的念頭,要給他的太太喬安(Joan)準備一份絕佳的禮物。利用一組爪鉤與繩索,他爬上一座廢棄的防空要塞,宣稱自己占有了它,並將該要塞命名為西蘭公國(Sealand)。

他的禮物並非什麼浪漫的海洋宮殿。建於 1940 年代早期,這座名為「英王陛下之要塞怒濤堡」(His Majesty’s Fort Roughs)的平臺是為了守護泰晤士河(Thames)的五座堡壘之一。一個終日承受海風吹襲的龐然大物,人們大多稱之為「怒濤堡」,不過是一個大小約兩座網球場大小的平臺,架在兩根中空的水泥塔上,聳立海平面上方約六十呎處。

在戰事最猛烈的時期,曾經有超過一百名英國海軍駐守在怒濤堡,並配有兩座波佛斯四十毫米防空高射炮(Bofors light anti-aircraft gun)以及兩座維克斯九十四毫米重型防空高射炮(Vickers heavy antiaircraft gun),其炮管可延伸至超過十五呎之長,以更精確地瞄準二戰當時的納粹轟炸機。在德軍投降之後,這座堡壘旋即被英國皇家海軍廢棄。由於無人使用也無人維護,怒濤堡陷入年久失修的狀態,在英國的警戒下淒涼地遺留在海上。羅伊擁有一艘大型貨輪,在戰後為了進口肉品、橡膠與漁產而經常航行經過這座平臺,對它很熟悉。

在羅伊占領怒濤堡之後,可想而知,英國當局並不同意他的占領,並且命令他放棄。然而,羅伊既大膽又固執,只是叫英國政府滾開。這位倫敦土生土長的傢伙在十五歲就加入了國際縱隊(International Brigade),在西班牙內戰中為共和國打仗。當他回到英國時,又加入了英國皇家陸軍,很快地就一直晉升上去,成了當時最年輕的少校。在第二次世界大戰期間,他服役於北非、中東與義大利等地。有一次,一顆手榴彈在非常靠近他的臉的距離之內爆炸,導致他嚴重受傷。後來,他也曾經在乘坐的戰機墜毀之後,被希臘的法西斯軍隊囚禁起來,但是後來成功地脫逃了。他就是這麼胼手胝足地存活過來。

起初,羅伊利用怒濤堡做為一個「海盜」無線電台。英國國家廣播公司(BBC)在當時獨占了所有廣播頻道,只有在深夜才會播放諸如披頭四(Beatles)、奇想樂團(Kinks)、滾石樂團(Rolling Stones)以及其他流行樂團的音樂,年輕聽眾多感到十分氣餒。諸如羅伊這般大膽的創業家便響應民意,在稍微離開英國國境之外的船上與其他平臺成立非法電台,二十四小時播放流行音樂。

當羅伊在 1966 年占領怒濤堡時,他搬了許多牛肉罐頭、米布丁、麵粉與蘇格蘭威士忌過去,就住在上頭,幾個月才回到英國本土一次。在此之前,他也曾經在另一個離岸平臺上經營地下電台,但是英國政府很快地就關閉該處,因為那是位在英國的領海範圍內,當時劃界的方式是從海岸向外延伸三浬的距離。反之,怒濤堡則是處在英國領海之外。

在羅伊於這座重炮平臺上設立新的電台,並且正式將這座平臺做為生日禮物送給他太太之後的幾個月,有一天羅伊與他的妻子和朋友出門去酒吧喝酒。「現在妳有了自己的島」,羅斯這麼告訴他的太太。由於羅伊經常說出類似的話,沒人能夠分辨這是一份真心的禮物或者只是甜言蜜語。他妻子回答說:「可惜上頭沒有幾棵棕櫚樹、一點陽光,以及屬於它自己的旗幟。」

其中一位朋友於是將這個玩笑話進一步延伸,說道:「何不在這個平臺成立一個國家?」在場的人都大笑一番,繼續喝著下一輪酒,除了羅伊。幾個星期之後,他向全世界宣告成立一個新的國家,稱作西蘭公國。他所統治的這個國家的格言是

來自海洋,自由

E Mare, Libertas

在海上,創建一個世界最微小的國家

海洋可以是既寒涼又充滿掠奪性的環境,對於人類最糟糕的本能來說,它是一個充滿水的溫床;對於海洋生物來說,它則是牠們面臨嚴酷演化考驗的棲地。海洋也是一個發掘新事物、充滿無盡願望以及再創未來的地方。創建一個世界最微小的國家,如此不太可能發生的故事是海上古怪行為的象徵,也是對於國際法的挑戰。不過,它也代表了其他東西──海上冒險的豐富遺產,頑固的權利主張堅持,以及浮誇的主權宣示。

做為一個公國,西蘭公國有它自己的護照,盾徽以及旗幟──紅色、黑色與一條白色的對角線。它的貨幣是西蘭公國幣,上頭有羅伊的妻子人像。近年來,它還推出了一個臉書粉絲頁、推特帳號,以及 YouTube 頻道。

雖然沒有一個國家正式承認西蘭公國,它的主權還是很難被否認。大約有幾次,英國政府與其他由僱佣兵支持的團體試圖以武力占領該國,但是都沒有成功。每一次遇到這種情況,貝茨家族會以來福槍朝入侵者的方向開火,向他們的船丟擲汽油彈、煤渣磚,或是把他們登上平臺的階梯推下海。英國曾經擁有一個日不落的大帝國,現在面對一個幾乎不比白金漢宮主廳大的流氓小國,卻動不了它一根汗毛。

原因在於主權的首要原則:一個國家執法的能力只能擴及它的國界。英國政府在 1968 年學到這個教訓,當時羅伊的兒子麥可(Michael)從西蘭公國上朝附近維修一個浮標的工人開槍,射了一發點二二口徑的子彈。麥可宣稱他們只是在警告那些工人不要侵犯到西蘭公國的領土主權。在那次事件中沒有人受傷,但是對於英國法治系統的後果──以及西蘭公國的地緣政治地位──影響深遠。

英國政府很快地對麥可提出非法持有軍火與開槍的指控,但是法庭宣判麥可的行為是發生在英國領土與管轄權之外,使得他們在英國法律下不受懲罰。這項判決結果讓羅伊更加大膽,隨後對一名英國官員說,他可以在西蘭公國上指示一場謀殺行動,只要他想要這麼做,因為「我是負責西蘭公國法律的人」。

在恃強凌弱的海洋故事紀錄中,少有如此古怪之事。雖然西蘭公國的故事有時候會令人覺得像是英國超現實幽默團體蒙提.派森(Monty Python)的作品,在我看來它倒也提供了一個機會去探索關於海洋治理的一項嚴重漏洞。令人尤其驚訝的是,羅伊如此囂張的行徑似乎依然屬於合法的運作,或者至少是巧妙地走在合法的空隙之內。

在西蘭公國存在的五十多個年頭以來,只有不到六個人──貝茨家族的客人──曾經住在這個荒涼的邊陲之地。在平臺上,二戰遺留下來的槍炮與直升機不復存在,取而代之的是一架風力發電機,產出時有時無的電力供予西蘭公國十個寒冷房間的暖氣設備。每個月,一艘船會載來補給品如茶葉、威士忌、巧克力與舊報紙。近年來,西蘭公國上的永久居民只剩下一人:一名全職守衛,名為麥可.巴靈頓(Michael Barrington)。

雖然西蘭公國看似既荒誕又虛幻的存在,英國政府倒是嚴肅看待之。最近一些自 1960 年代末期流傳下來的解密文件顯示,西蘭公國激起官員們之間的磨擦,他們擔心另一個古巴會被建立起來,而且這次就在英國的家門口。這些官員相互辯論,最終拒絕了由海軍去轟炸該平臺的計畫。

1970 年代,一名德國商人亞歷山大.哥特弗萊德.阿申巴赫(Alexander Gottfried Achenbach)僱用了一隊荷蘭佣兵去攻擊西蘭公國,導致一場人質危機,以及德國與英國之間緊張的外交情勢。在 1980 年代初期,福克蘭戰爭(Falklands War)期間,一隊阿根廷人試圖買下這個平臺做為訓練基地。更近期,維基解密(WikiLeaks)尋求將它的伺服器移到這裡的可能性,而巴拿馬報紙更是將西蘭公國喚作組織犯罪的天堂。

自從我開始作報導以來,海洋曾以五花八門的方式鼓舞我,但是西蘭公國是在法外之海上一個不同的前線。這個地方十足的大膽無畏令人震驚,正如它的哲理基礎──一種全然的自由意志主義(libertarianism)之實踐,但又尷尬地嵌入海事司法與外交事務的神祕慣俗中。

2016 年十月,我隨著羅伊的六十四歲兒子麥可與二十九歲孫子詹姆斯(James)造訪了西蘭公國。當時我花上好幾個月的時間,打了數通電話才說服了貝茨家族同意我的造訪。我從未完全了解他們的猶豫,或許他們不想要冒險危害到環繞著這個地方而生的民間傳說吧。

當我終於抵達英國時,我很驚訝地得知這兩個人並不是在西蘭公國上管理這個國家,而是在英國的艾塞克斯(Essex),他們在那兒擁有一隊捕海扇的小艇。麥可看起來像是退休的曲棍球員,身形矮胖,剃著一顆光頭,缺了一顆門牙。他的笑聲低沉洪亮,嗓門沙啞。另一方面,詹姆斯則是長得細瘦莊嚴,有著受過高等教育的風度。詹姆斯說話時會仔細選擇用詞,總是校準細微的差異,而他的父親則是偏好發出驚人之語:「你可以該死地隨心所欲描寫關於我們的事!」在我們見面之後不久,麥可便說道:「我們有什麼好在乎的?」我懷疑他其實非常在乎。

2016 年十月一個寒風颼颼的日子裡,這對父子在黎明破曉之前,從哈維奇(Harwich)的港口以一艘小艇做為接駁。貝茨家的男人坐在小艇中間,而我則坐在後部,隨著小艇重擊著水面上上下下。寒風刺骨之中,我們無法進行對話,所以我只是安靜地抓著船身。

當海浪很高時,就像那天的狀況,坐在一艘十呎的小艇上前進讓人感覺像是騎著一匹奔馳的野馬。船身的移動是有節奏的,但不像是在飛馳,那節拍經常變化且難以預期。前往西蘭公國一個小時的曲折航程完全是一場競技表演。我的內臟震盪不已;我的雙腿因為緊扣住座椅而疲憊地顫抖著。

小艇飛快地在水面上移動,海平面那端的黑點隨著我們的接近而逐漸擴大,直到我可以看到兩根斑駁的水泥支柱,上方有一座寬廣的平臺,中間的直升機停機坪下方以粗體字漆上了一個網址。這個著名的微國家看起來更像是粗糙而非華麗的。當我們接近平臺時,這才明顯地意識到這個公國的最佳防禦是它的高度。從下方幾乎堅不可摧,它沒有可以下錨的地方、登塔的廊道或是階梯。我們將船停放在其中一根附著甲殼動物的支柱旁,一架起重機從六層樓高之處降下來。

巴靈頓穿著一身亮藍,放下一條纜繩,上頭繫著一個木製座椅,看似後院樹下垂掛著的盪鞦韆。巴靈頓是一名六十多歲頭髮灰白的男人,頂著一個圓滾滾的肚腩,臉上掛著微笑。我爬上座椅,然後被吊了上去──在咆哮的強風中是一場痛苦的過程。「歡迎!」巴靈頓在上方大喊。旋轉著起重機,他把我從平臺上降下來。這個地方有一種廢棄物置放場的感覺:一堆堆的工業桶、一疊疊的塑膠箱、糾纏在一起的電線、堆成小山的鏽蝕古董,全部都環繞著一個呼呼作響的風力渦輪機,似乎隨時都可能會鬆開。隨著海浪捲起,這整個平臺的結構就會發出吱嘎聲響,彷彿一座古老的吊橋。

巴靈頓一併把詹姆斯和麥可吊上平臺。最後,他把小艇也吊起來,掛在半空中。「以防萬一。」巴靈頓說道,解釋他為何不把小艇留在海上。麥可陪我從混亂的平臺上進入廚房,這裡是西蘭公國的政府總部。他送上了一壺茶,讓我們可以談天。「現在要經過海關程序。」他面無表情檢查我的護照,並蓋上印章。我仔細地看著他的臉,尋找任何允許我在此刻安全大笑的跡象。一點兒也沒有。

在這部步步驚險萬分的紀實報導裡,更著重陳述那些浩如煙海的、未加制止的犯罪行為所造成的損失與傷亡。這些犯罪行為從人口販運到毒品貿易,再到環境污染,全部涉及。雖然現在全球經濟比以往更依賴四百多萬艘漁船、小貨船,以及十萬艘運載大約百分之九十的全球商品的大型商船,然而,法外之海是真實的,就像它過去幾個世紀以來的狀態,而直到我們開始正視這項真實之前,我們可能始終忘了馴服或是保護這片邊境。