1683 年(康熙 22 年),澎湖海上掀起了一場狂風暴雨,對氣候多變的臺灣來說,這不過是眾多暴風雨的其中一場。不過,這場暴雨來的時間點十分關鍵,竟然在短短幾天之內,改變了臺灣往後數百年的命運。

暴風雨來襲時,正值澎湖癸亥海戰期間。「癸亥海戰」這個名稱或許鮮少有人聽過,但只要提起「施琅攻臺」的話,大家大概就能知道後續發生了什麼事情。這場戰役導致了臺灣的鄭氏統治時期結束,臺灣漸入清朝治理。但歷史課本上往往沒有提及,這場改變臺灣至深的海戰勝負關鍵竟然是海上颱風,究竟颱風是如何成為施琅的助力呢?

政權內鬥:鄭氏王朝的衰敗起點

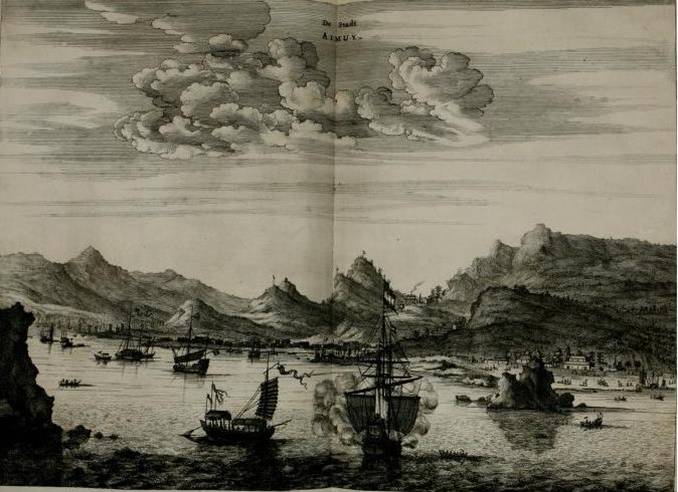

故事要從鄭經掌政期間開始說起。當時佔據臺灣與廈門等地的鄭經一度率軍參與清初的三藩之亂,不料卻以失敗作終。自此,鄭氏軍力潰去大半,後勤補給也出現問題,需要徵調壯丁為兵,導致民心離散、軍隊士氣低落。

軍事能力下降之外,統治中心也出現了其他問題。鄭經原重用的是鄭克臧,鄭克臧在陳永華的輔佐下,據說政治相當清明,鄭克臧的氣質也被描述「有成功之風」,導致幾位弟弟都非常害怕他為了爭奪權力而對他們做出不利的舉動。

然而,自鄭經從三藩之亂撤退回臺後,陳永華便受到馮錫範、劉國軒的排擠,身心俱疲又失去權位的陳永華,沒多久就過世了,鄭克臧的處境突然變得艱難。1681 年,鄭經過世之後,鄭克臧的叔叔們聯合馮錫範,監禁、殘忍殺害了鄭克臧,延平郡王的位置則由年僅 12 歲的鄭經次子鄭克塽繼位。馮錫範等人看準了鄭克塽年紀幼小無法決策,才擁立鄭克塽繼位。

清廷眼見鄭氏在臺灣統治出現各種衰弱的跡象,開始研擬如何剷除隔海一方的心頭之患。清朝的大學士李光地便曾上奏:「鄭成功、鄭經父子相繼過世,孫子鄭克塽還很年輕,部下各種爭權,一定可以攻下。」同年,福建總督姚啟聖也上疏請攻臺灣,推薦施琅出任水師提督領兵出征。

為報殺父之仇的施琅

1681 年(康熙 20 年)7 月,康熙皇帝命令福建總督姚啟聖,開始規劃進攻澎湖和臺灣的具體方針。同年 12 月,姚啟聖和施琅受命進兵卻不那麼順利。隔年年初,姚啟聖集結軍隊準備再攻打鄭氏的水師,又因風向不佳,軍隊轉回廈門等待時機。在姚啟聖躊躇之際,施琅建議出兵的事情完全由他負責,而姚啟聖僅需負責分化鄭氏王朝內部的工作。

施琅為何如此積極參與出兵臺灣呢?大家最為熟知的原因是施琅曾是鄭芝龍和鄭成功的部下,因擅自將鄭成功的部將處死而受處罰,甚至連施琅的父親和弟弟施顯都被鄭成功殺害。施琅只能趁隙逃離臺灣,向清廷靠攏。面對殺害自己親人的政權,眼前就有個報仇的機會,施琅怎麼可能眼睜睜讓這個機會溜走?

除了藉血戰報殺父殺弟之仇外,施琅的海戰經驗豐富也是原因之一?施琅年少時曾隨著鄭芝龍四處征戰,精通航海技術,對於天氣的判斷也頗有卓見。施琅曾向李光地解釋為何南風不利行軍,因為「北風猛烈,到了晚上更是,自此到澎湖魚貫而行,隊伍不散是僥倖,島嶼還是敵方所佔之處,如果不能馬上拿下,就沒有可以停船的地方。風浪那麼大,軍隊要怎麼作戰?」因而深得李光地的信任。面對不利的氣象,施琅也提出應對之策:「如果是在夏至前後二十餘日,風微夜靜,海水像熟絹一樣,可以停船,一定可以觀察到可進攻的空隙。所以用北風的話,是僥倖餘萬一,但用南風就是完美的考量。」施琅可說是進行海上作戰的不二人選。

不僅觀天策海,也還會「帶風向」

在鄭經敗戰退守臺灣之前,消滅鄭氏的任務原本由福建總督、福建巡撫、福建水師提督和福建陸路提督四人共同負責,到了 1682 年 5 月,戰事準備開始之際,進攻的主要責任落到福建總督姚啟聖與水師提督施琅兩人身上。施琅對於攻臺一事相當積極程度超乎大家想像,早在 1682 年 4月,施琅為了獨攬進攻臺灣的大責,在上奏的公文上寫道:「姚啟聖生長於北方,雖然有經緯全才,但面對汪洋巨浪,可能並不擅長」,倘若再把話說得更直接一些,這段話的意思無疑是:姚啟聖海戰沒有我施琅厲害啦。

施琅的建議並沒有得到清廷的正面回應。他並未放棄,反而是無所不用其極,在 1682 年 8 月再次上書,除了擬定詳細的作戰計劃外,還向清廷報稱:「可惜姚啟聖是北部人,海上的事情不是他擅長的,他光是登船的時候就會噁心想吐。」施琅這次還加碼爆料過去兩人的爭執,他表示與姚啟聖討論作戰計劃就花費十餘日,因為姚啟聖始終堅持出兵,最終導致該次戰事失利。這次,施琅大吐苦水的謀略奏效,加上計畫詳實而獲得信任,取得攻臺專責。

臨時轉變的風向成為澎湖海戰的關鍵

1683 年 7 月 8 日,施琅率軍從銅山出發、在八罩嶼集結,偵查澎湖的情勢。鄭氏的軍事最高負責人劉國軒也已在澎湖佈陣。施琅命令大小戰艦在風帆大大寫上將帥姓名,就可以知道誰臨陣脫逃、誰奮勇衝鋒。10 日黎明,兩軍準備展開交戰,施琅下令前鋒七船突擊鄭軍船艦。

當時南潮正興起,前鋒數船遭急流分散。鄭軍整備後,兩翼齊攻,使施琅將領藍理船艦遭夾擊,施琅坐船突圍救援,期間眼睛遭擊傷。清軍只能先撤退停靠於北風澳休息,鄭軍則停泊在南風澳,未有乘夜追擊。

16 日,施琅再次誓師出發。兩軍將戰之時,盛行西北風,清軍先處逆風,鄭軍正處上風,海面上雲群聳立,清軍越來越恐懼,深怕風向不對便會被鄭軍擊潰。劉國軒把握西北風的優勢,趁勢擊沈對方大艦。

中午時,風向突然轉變為南風,據傳是施琅對天祈禱後,風向馬上改變、雷電交加。施琅眼見機會難得,馬上展開攻勢,處在逆風的鄭軍來不及撤退,慘敗潰散。這天的海戰從辰時打到申時(約 7 點至 17 點),鄭軍將領劉國軒見大勢已去,便坐快船自吼門往東寧逃亡,剩下的鄭軍則是紛紛倒戈投降。施琅戰勝後,考慮臺灣水道險惡,沒有馬上進攻臺灣,而是先進行心戰。

鄭氏戰敗消息傳回臺灣,引起人心不安,施琅也開始在鄭軍拉攏各種內應,由劉國軒勸諫鄭克塽向施琅投降。10 月 8 日,施琅抵達承天府接受鄭克塽迎接,東寧王國在臺灣的統治劃下句點。

回過頭來說,其實六月的澎湖八罩嶼天氣相當險惡,正是颱風容易經過的時節。為什麼施琅會選擇在颱風季節冒險攻臺?

原來出發前正值梅雨季,嚴重的豪雨引發土石流,這對遠征艦隊相當折磨。在不知道何時放晴的情況下,施琅只好放手一博,在六月就準備出擊。

劉國軒原本期待颱風挾帶的雷暴雨和北風,可以協助鄭軍擊退施琅,防守澎湖,卻沒有料到,隨著颱風移動到福州近海,赤道鋒面帶剛好通過澎湖,須臾雷發,立轉南颱」,將風向轉為南風的猛烈氣流。劉國軒目睹風向的變化,驚覺颱風走得太快,鄭軍已不能承受,戰事因此潰敗。

歷史上,因風象導致戰役結果匹變的還不少,例如忽必烈準備侵入日本九州博多灣時,兩次碰上颱風襲擊、艦隊潰敗,無法完成他併吞日本的野心。然而,同樣作為進攻的艦隊,施琅的運氣就還算不錯,颱風不僅未直接襲擊艦隊,受到赤道鋒面帶影響的氣流還來助攻,最終使得施琅得以攻下臺灣,而臺灣此後就進入長達數百年的清朝統治時期。

參考資料

- 連雅堂,〈施琅列傳〉,《臺灣通史》

- 連雅堂,〈劉國軒列傳〉,《臺灣通史》

- 施琅,《靖海紀事》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1958)

- 夏琳,《海紀輯要》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1958)

- 沈雲,《臺灣鄭氏始末》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1958)

- 臺灣銀行經濟研究室編,《清代官書記名臺灣鄭氏亡事》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1963)

- 葉振輝,〈1683年鄭清澎湖之役勝敗分析〉,《澎湖研究第一屆學術研討會論文輯》(澎湖:澎湖縣政府文化局,2006),頁333-346。

- 周明德,〈天氣對「澎湖癸亥海戰」之影響〉,《臺灣風物》第37卷第3期(1987年9月),頁63-76。

延伸閱讀:

1.《臺灣通史─原文 +白話文注譯》

連橫著,蔡振豐 、 張崑將等譯,點此購買

2.《臺灣通史》

連橫著,點此購買

.jpg)