於是番人多習羅馬字,能作書。削鵝管,略尖斜,注墨於中,揮寫甚速,凡契券公文均用之。故不數年而前後學生計有六百人。然其所以教之者,敬天也,尊上也,忠愛宗國也。故終荷蘭之世,土番無反亂者,則教化之力也。—連橫《台灣通史》,卷十一

以上這段文字描繪原住民拿著鵝毛筆,像是寫英文草書一樣,刷刷刷地在紙上龍飛鳳舞,是不是兼具異國感,又有種衝突感呢?

其實,連橫在《臺灣通史》這段的描述,正是在說國高中歷史教科書裡,都會提到的「新港文字」。裡面講到臺灣的原住民能夠拿著鵝毛筆管,寫著羅馬字,無論是契約、公文都能夠書寫使用。

連橫還說,荷蘭殖民統治臺灣時期,原住民之所以沒有叛亂,就是這種羅馬字的教化之功。我們很明顯的看到連橫在《臺灣通史》裡的這段敘述,受到中國儒家觀念影響,強調文字的「教化」與「防亂」之效。

今日,我們當然知道西拉雅族與荷蘭之間相對友好的關係,並不是「敬天」、「尊上」的關係。不過,究竟荷蘭人到底為什麼要讓臺灣原住民學習新港文書呢?

荷蘭統治時期地方會議圖,除荷蘭長官外,原住民代表也坐在長桌前面

(Source:wikipedia)

傳教與教育:新港文書的發明

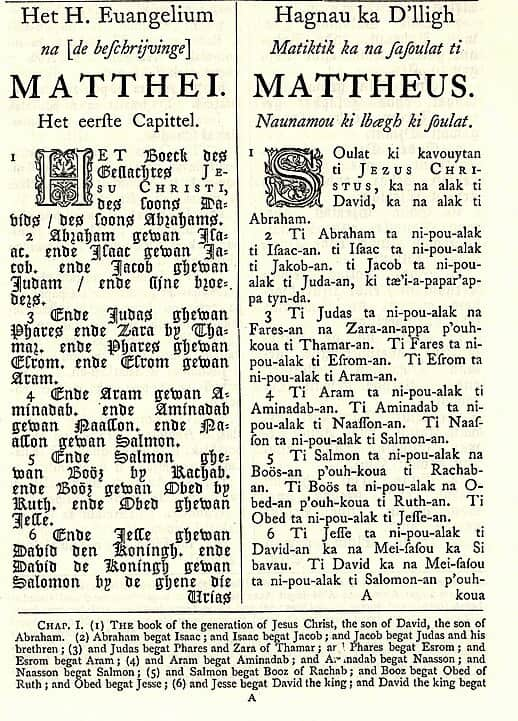

《臺灣通史》所言的羅馬字,一般的年輕臺灣民眾可能不陌生,這就是國高中歷史課都教過的「新港文」。所謂的新港文是荷蘭傳教士甘治士(Georgius Candidiius)為了傳教,以羅馬字拚寫西拉雅族新港社的語言,並且開設學校,教原住民使用這種文字。甘治士利用新港文編寫《聖經》的福音書,目前世上就有保存 1650 年左右,以新港語寫成馬太福音。

其實,在基督宗教的傳教傳統中,學習當地語言,編寫語言類書籍,可說是頗為普遍的現象。像是中美洲的天主教道明會傳教士,也會用羅馬字拚寫當地原住民的語言。例如,目前傳世的馬雅人創世神話《波波烏爾》就是以這樣的方式寫成的文獻。這種傳教過程的語言選擇、語言政策,研究者賀安娟稱為「教會語言學」。綜觀整個荷蘭時代的教會語言學,從一開始以新港語、放索語傳教,到了荷蘭殖民晚期,轉向思考以荷語為主要語言。不過,當轉變正在進行之時,鄭成功的軍隊攻佔了臺灣,荷語教育自此中止。而新港文卻繼續流傳下去,一直到清朝統治臺灣的時代。故新港文的出現與使用,正是荷蘭殖民統治與改革宗傳教下,教會語言學選擇的重要見證。

根據〈尤羅伯致東印度公司阿姆斯特丹商館評議員〉,這是一份新港教會的傳教士尤羅伯在 1636 年繳交給荷蘭東印度公司阿姆斯特丹總部的報告書。裡面提到 1636 年 5 月 1 日「我們也設法為新港人開設一間學校,選擇七十位可塑性大的小孩來教」。最後學校在 5 月 26 日開學,可說是臺灣歷史上第一間教育機構。

我們學校開學了。因為書本尚未準備好,我們給每個小孩一張紙,上頭分別寫有子音和母音。我們相信這種教學將有益於年輕村民,也相信這間學校將能順利運作。

可以看到學校中以羅馬字教學,學生將能具有基本的拚寫能力。在另一篇大員商館長官致巴達維亞總督的書信中也提到「尤羅伯⋯⋯他用新港語講課,以拉丁字母寫他們的語言」。這便是新港文的見證,傳教士以拉丁文字拼寫新港語,並且用新港語講課。小孩自幼學習以拉丁文字拼寫新港語,開啟了原住民使用文字的歷史。

新港文在西拉雅社群中的推廣散播,也包含著傳教的意涵。荷蘭傳教士語大員商館在設立這些學校時,即是在傳教目的下設立,教材內容也僅是基督教教義書、聖經等。隨著新港文的傳播,我們也可以看到傳教事業的進展。到了荷蘭統治的晚期,除了台南平原以外,近山地區的原住民社群也開始使用新港文,諸如玉井的大武壟社,甚至還遠到屏東萬丹的下淡水社、南州的茄藤社。

在荷蘭人離開之後:仍持續流傳的新港文書

荷蘭人離開之後,因為臺灣西南部的原住民書寫新港文的能力依然留存。就算經過鄭氏政權、清朝的統治,臺南、高雄一帶的原住民族群依然有人使用新港文撰寫契約文書。來到臺灣的清朝知識份子,也把這個現象寫進方志中。像是范咸的《臺灣府志》就寫說:「習紅毛字者,曰『教冊』;用鵝毛管削尖,注墨汁於筒,醮而橫書自左而右,登記符檄、錢穀數目。暇則將鵝管插於頭上,或貯腰間。」這裡的紅毛就是指荷蘭人,文中的「教冊」或是「教冊仔」,聽起來很像是臺語的教書。在新港文書中,出現臺語「外來語」的例子並不少見。像是兩就寫成 niou、代書就寫成 Taijsou。根據研究者的研究,可以看見新港文中的臺語外來語,較多漳州腔,這也反應與書寫者接觸較為密切的漢人社群為何?

教冊不但能夠當代書,還可以教學,新港文就這樣傳承下去。目前可見的新港文書,最早來自 1683 年。最晚的一件則是 1818 年。根據學者的推估,西拉雅語可能是在 1830 年代成為死語。因此,新港文就這樣在荷蘭人離開之後,又傳播了百餘年。

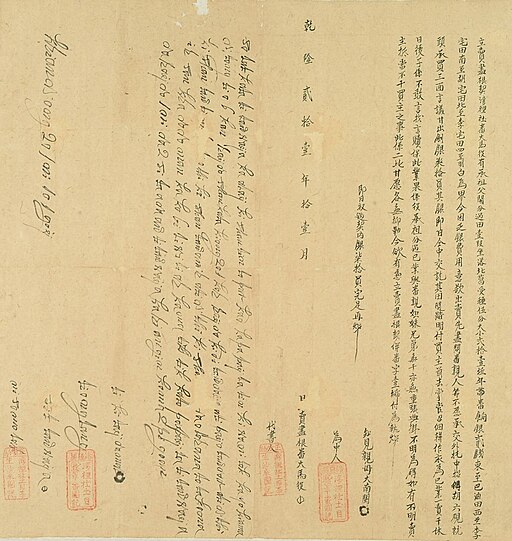

新港社王覽莫將田園販售給漢人楊琳的契約

日治時期時雖然新港文已變成死語,但在買賣地契上仍可能看到新港文的出現

(Source:開放博物館/高雄市立博物館)

新港文的使用,對於西拉雅族人的社會產生深遠的影響。像是教冊仔因為能夠使用文字,而有了不同的社會地位。甚至,西拉雅族人還會在身上紋上這些拉丁字母。像是《臺灣府志》就寫說「身多刺記,或臂或背,好事者竟遍體皆文,其所刺則紅彛字也」,這也反應一種西拉雅族人對於文字的崇拜或重視。同時,新港文的使用,也使得西拉雅族人在日常生活的事務得以記載,遺留下來的文書,讓後世研究者得以一窺西拉雅族的生活,以及土地地權流失的過程。

新港文書的歷史見證

而新港文書的再發現,則可以追溯到 19 世紀歐美研究者在臺灣的蒐集。文書的整理與出版,則要到 1928 年,臺北帝國大學的語言學研究者小川尚義在舊新港社一帶蒐集到一批古文書,並在 1931 年由村上直次郎編注出版,稱為「新港文書」。從日治晚期到戰後,眾多學者持續整理陸續從國外的圖書館,以及高雄大崗山地區的田野調查中,找到部份的新港文書。

清代的新港文書,基本上可以分為兩種類型,分別是雙語和單語的新港文書。雙語新港文書為新港文與漢文並列。這類的新港文書提供研究者如同埃及「羅賽塔石碑」的破譯關鍵鑰匙。研究者可以透過對照,瞭解新港文書部分的書寫方式與規則。至於單語文書則是僅僅書寫新港文的文獻資料。這類文書除了仰賴已經破譯的成果以外,荷蘭時代曾經編纂過的《新港語彙寫本》,以及前面提及的《諸羅縣誌》、《新港語馬太福音》等19世紀文獻資料。都是研究者解讀新港文字彙的珍貴資料。同時,語言學也在解讀新港文書的過程中,扮演重要的角色,像是臺灣中研院院士李壬癸、日本學者土田滋都利用語言學的方法,建立解讀新港文書的方法。

新港文書可說是早期臺灣歷史最珍貴的資料,它不僅僅只是一部原住民的歷史,也是十七世紀殖民、傳教歷史在臺灣留下的最直接的見證。並且在不斷的使用下,又能填補臺灣清代前期歷史中,日常生活、土地典賣、人群交流互動等,過去官文書較少呈現的資料。

參考資料

- 李瑞源(Paparil Tavai),〈從新港文書看16-19世紀的平埔族〉,《原住民族文獻》,2012年06月:第3期,頁8-12。

- 賀安娟,〈荷蘭統治之下的臺灣教會語言學—荷蘭語言政策與原住民識字能力的引進(1624~1662)〉,《臺北文獻》,1998年9月:第125期,頁81 -120。

延伸閱讀:

1.《臺灣通史─原文 +白話文注譯》

連橫著,蔡振豐 、 張崑將等譯,點此購買

2.《臺灣通史》

連橫著,點此購買