地心到底是什麼樣子?在所有古老傳說的想像中,穿過地表進入地球內部,就會來到死者的國度,例如荷馬和維吉爾筆下的冥界、但丁筆下的地獄,與在但丁之前就已存在的對死後世界的諸多描述,像是伊斯蘭教的《夜行登霄》(Libro della scala)和其他描繪穆罕默德遊地獄的阿拉伯文文本等。

進入地殼底下的地心,一直都對人類有莫大的吸引力。

有人認為,人類對洞穴、峽谷、地下隧道的興趣,都是源自於一種想要回到母親子宮的傾向;我們也許都還記得小時候在睡著以前喜歡藏在被窩裡,想像深海航行、遺世獨立的景象;洞穴可以是一個能夠遇見地球深處怪物的地方,也可以是人類躲避敵人或其他地表怪物的避難所;有人則幻想可以在洞穴裡找到被藏匿起來的寶藏,或是想像裡面住著像是地精一樣的地底生物;在許多傳說中,耶穌並不是出生於茅草屋裡的馬廄,而是在洞穴裡出生。

藝術家與小說家的想像,也因為這些帶有黑暗色彩的地方而盡情馳騁,例如皮拉內西(Piranesi)以假想監獄為題創作的版畫,就孕育出未來的基督山伯爵待了十四年的伊夫堡監獄,以及雨果《悲慘世界》小說裡虛構犯罪人物方托瑪斯的著名下水道。

托馬斯・伯內特(Thomas Burnet)在《地球的神聖論》(Telluris theoria sacra,1681)中曾估計,大洪水若要吞沒整個地球,大概得用上六到八個海洋的水量,因此,大洪水之前的地球應是被一層薄薄的地殼覆蓋著,下面充滿了水,中央核心由熾熱的物質構成。此外,當時地軸的傾斜角度不同,也讓地球處於永春狀態。後來地殼破裂,下面的水流了出來,造成大洪水。

在洪水退去以後,地球就成了我們現在熟知的面貌。儘管如此,一般人還是認為,雖然地表下有許多洞穴和地底通道,總的來說,地心應該是固體。但丁甚至將地獄想像成一個巨大的漏斗,不過地獄以外的人間世界,仍然是結實穩固且遍布岩石,就像是在一個球體裡挖出一個圓錐形空間一樣。

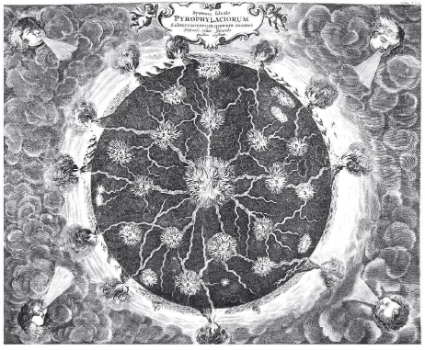

阿塔納斯・珂雪(Athanasius Kircher)嘗試利用最早的火山探險記錄在《地下世界》(Mondo sotterraneo,1665)裡描繪地球的內部。這樣科學與科幻的奇妙結合,可以讓人想像一個由炙熱的岩漿河構成的地心,住著像是龍一樣的生物。

傳說中的阿加莎城與香巴拉

在想像地底世界的時候,地球空洞以及人類生活在地球內部表面的假設,著實並非必要,其實只要想像我們腳底下一直有個巨大的地底城市存在即可。

這個假設的優點,在於地底城市自古至今一直都存在。

早在古希臘時期,瑟諾芬(Senofonte)就曾在《長征記》(Anabasi)提到,安納托利亞(Anatolia,指小亞細亞)一帶的居民往下挖掘,造出供人與牲畜居住的地底城市,也用來存放他們賴以為生的物資。現在前往安納托利亞東南部卡帕多細亞的觀光客,可以參觀代林庫尤(Derinkuyu)這個往地下挖掘建造成的古老聚落,雖然只有一部分開放參觀。

卡帕多細亞另外還有許多深達二至三層的地底城市,不過代林庫尤的深度高達十一層,儘管目前並沒有完全挖掘出來。根據估計,代林庫尤原本的深度應在八十五公尺左右,這個城市利用一哩又一哩的地底通道和其它地底城市相連,大約可以容納三千至五萬人。代林庫尤也是早期基督教徒躲避宗教迫害或伊斯蘭教徒入侵的地點之一。

有了上述類似的實際經驗,到了十九世紀,部分想像力豐富的作者創作出阿加莎城的傳說。

儘管此一傳說的宣傳者以東方傳統或印度聖人啟示為訴求,它本質上仍然受到許多在此之前的神祕主義如許珀耳玻瑞亞、雷姆利亞大陸或亞特蘭提斯等所影響。

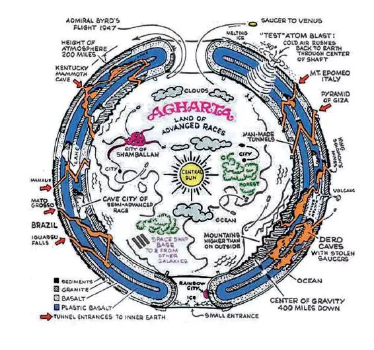

總之,阿加莎城(Agartha,或根據不同文本而有阿加塔、阿加提、阿加迪或阿斯加莎等稱呼)是一個地表下占地廣闊的區域,一個以相互連接的城市構成的真實國家,也是一個非比尋常的知識庫,這裡有一位至高權力的擁有者,又稱世界之王,他運用自己的龐大力量,影響地球上所有事件的運行。

阿加莎城的範圍延伸到亞洲的地底下,有些人認為範圍廣及喜馬拉雅山一帶,不過被提及的祕密入口不在少數,從赤道地區的油鴟洞(Cueva de los Tayos,又作塔由斯洞)、戈壁沙漠、位於現今喬治亞共和國科爾基斯的女巫洞穴、義大利那不勒斯的庫邁女巫洞、美國肯塔基州的許多地方、巴西西部的馬托格羅索州、北極、南極、胡夫金字塔一帶、甚至澳洲艾爾斯岩等都有謠傳。

阿加莎城這個名稱,首見於法國作家路易・賈科留(Louis Jacolliot)的作品。賈科留個性古怪,曾寫過許多類似凡爾納和薩爾加里形式的冒險故事,不過在那個年代則以關於印度文明的大量著作聞名於世。

在《靈性世界》(Lo spiritismo nel mondo, 1875 )一書中,他試圖尋找東方神祕主義在印度地區的根源——他應該沒有花太多力氣,因為與他同年代的大部分神祕學者都大量從真實的或偽造的東方神話中借鑑。

賈科留提到了一個專家們從未聽說過的梵文文本《阿格魯查達-帕里切》(Agrouchada-Parikchai),它看來像是個大雜燴,很有可能是賈科留從《奧義書》(Upanishad)和其他宗教典籍摘取段落,再加上西方共濟會傳統而綜合出來的東西。

賈科留表示,部分梵文典籍(從未清楚說明到底是哪些)曾談到一個叫做盧塔斯(Rutas)的地方,表示這個地區被印度洋吞噬,不過他後來又講到太平洋,將盧塔斯視為本應位於大西洋的亞特蘭提斯——不過我們之前已經談過,亞特蘭提斯的可能位置眾說紛紜。

最後,賈科留在《神之子民》(I figli di Dio, 1873 或 1871 )曾提到「阿斯加莎」,說這是一個位於印度次大陸底下的巨大城市,印度祭司貴族婆羅門之城。

事實上,相信賈科留所言者並不多——只有生性容易相信他人的布拉瓦茨基認真看待賈科留的言論。然而,亞維德列侯爵約瑟夫-亞歷山德・聖伊夫(Joseph- Alexandre Saint-Yves d’Alveydre)在《印度使團在歐洲》(Missione dell’India in Europa,1886)裡的言論則造成了立即且可觀的迴響。1877年,聖伊夫與經常出入各種神祕學圈子的伯爵夫人瑪麗-薇克朵・德・利茲尼屈-凱勒(Marie-Victoire de Riznitch-Keller)結為連理。

伯爵夫人認識聖伊夫的時候已年過五十,當時的聖伊夫三十多歲。為了讓聖伊夫取得貴族頭銜,伯爵夫人向某位亞維德列侯爵買下了他的領地。

在聖伊夫可以靠土地收益生活以後,就全身投入實踐自己的夢想:找到一個能使社會更和諧的政治方案,一個相對於無政府狀態的共同統治方式,一個由代表經濟、司法與精神力量的三個議會所組成的政府所治理的歐洲社會,也就是說,由教會與學者治理的社會,一種受啓蒙、能消弭階級鬥爭的寡頭政治,將左派右派、耶穌會和共濟會、資本和勞工聯合在一起。這個計畫受到極右派團體如法國行動派(Action Française)的關注,導致左派將納粹占領法國後成立的傀儡政權──維琪法國政府──視為「共治主義」的陰謀;不過右派則將共治主義視為猶太-列寧主義分子的陰謀表現;對其他人來說,共治主義是耶穌會人士為了推翻第三共和國而進行的陰謀,還有一部份人則認為共治主義是納粹的陰謀,此外共濟會陰謀或猶太陰謀論的假設也不少。

無論如何,無論左派或右派,常會衍生出祕密社會大規模密謀不軌的說法。

伯爵夫人過世以後,聖伊夫在 1895 年開始撰寫最後一部作品《古代彩色編碼》(L’archéomètre,1911)。這本書的書名指的是一個由同心圓構成的工具,它是可活動的,能夠利用圖表上所涵蓋的標識,形成無窮無盡的組合,這些標誌包括星座、行星、顏色、音符、聖字母、猶太文、敘利亞文、亞蘭文、阿拉伯文、梵文、以及神祕的印歐人原始語言瓦坦語(vattan)等。

然而,我們必須回到阿加莎城的主題。在撰寫《印度使團在歐洲》的時候,聖伊夫表示,有一名叫做哈吉・夏里夫(Hadji Scharipf)的神祕阿富汗人曾去拜訪他,不過這個人不可能是阿富汗人,因為他的姓名顯然就是阿爾巴尼亞人(而且我們手上唯一的一張照片顯示這人身著巴爾幹輕歌劇的戲服),據說這人曾向聖伊夫揭露這個阿加莎城的祕密。

正如啟發了聖伊夫靈感的賈科留所言,這個阿加莎城也深藏地底,是一個由五千名賢士或博學者治理的王國。阿加莎城的中央穹頂由一種位於高處的反射鏡來照亮,這些鏡子「只有範圍和顏色相等的光才能通過,而這就是我們物理學太陽光譜中的全光譜」。

阿加莎城的賢士會研究所有神聖的語言,以理解世界共通的瓦坦語。在面對太過深奧的謎題時,他們會從地面往上騰空升起,如果身旁的弟兄沒拉住,這些賢士可能會一頭撞上穹頂。這些賢士會準備雷電,「控制著極地間與熱帶間的流體循環,以及位於地球不同經緯度上相互干擾的支流」(引述原文),選擇物種並創造出具有非凡通靈能力的小型動物:牠的龜甲背部有一個黃色的十字架,身體的每個端點都有一隻眼睛和一張嘴。

心靈導師的概念則是第一次出現——聖伊夫當然是受到共濟會教義的影響,認為過去與未來的所有歷史事件都是受到一股未知力量所引導。

聖伊夫的部份靈感啟發,可能來自描述香巴拉王國的東方文獻,儘管對許多神祕主義者來說,阿加莎城和香巴拉王國之間的關係是非常讓人困惑的。在許多地球空洞說支持者繪製的想像圖中,香巴拉是一個位於阿加莎地底大陸的城市。

的文字描述所畫出的阿加莎示意圖。

有些版本的傳說將香巴拉和從來沒有被定義成地底大陸的姆大陸畫上等號,不過這裡要特別一提的是,香巴拉在東方傳說裡並不在地底下,而是深藏在人跡罕至的群山中,範圍遼闊,包括肥沃且美麗的平原、丘陵與高山,英國作家詹姆斯・希爾頓(James Hilton)就是借由這樣的香巴拉傳說,創造出小說《消失的地平線》裡的香格里拉傳說,後來導演弗蘭克・卡普拉(Frank Capra)也將這部小說拍成一部大受歡迎的電影。希爾頓在小說中提到一個位於喜馬拉雅山極東地區的地點,一個和平寧靜、時間幾乎停止的地方。

然而在這個例子中,一個小說中的虛構世界,一方面誘惑著神祕主義的世界,另一方面則引發了旅遊炒作,從亞洲到美洲,各地衍生出許多假冒的香格里拉,以滿足觀光客拜訪的欲望; 2001 年,中國雲南省迪慶藏族自治州的中甸縣甚至正式更名為香格里拉縣。

最早有關香巴拉的消息,是由西方的葡萄牙傳教士傳出來的,不過這些人——在聽到這個地方的時候——以為它指的是契丹,也就是中國。

比較確定的來源其實是《時輪經》(Kalachakra Tantra)這部宗教經典(來源可以回溯到印度的吠陀傳統),並由此生出了美麗且神祕的描繪。在藏傳佛教和印度佛教傳統中,香巴拉是個只有少數人才相信世上確有其地的國度,漸漸地,這些人認為香巴拉位於印度西部的旁遮普邦、西伯利亞、阿泰爾共和國等不同地點。不過一般而言,香巴拉卻被視為一種精神性象徵、一塊人間淨土、終能戰勝邪惡的承諾之地。

根據白斯特羅齊(Baistrocchi)在 1995 年的說法,第十四世達賴喇嘛丹增嘉措曾在 1980 年 10 月表示,香巴拉不可能和阿加莎城畫上等號(至少根據佛教傳統)。白氏是這麼說的:

「達賴喇嘛以東方人慣有的親切態度與高度精神層次展現的謙恭,先了解『 阿加莎-阿加提』(Agarttha-Agharti)所代表的意義,並和他的精神顧問簡短交換意見以後,以一種極其圓融的方式坦言自己未曾聽過這個地方,也沒聽過什麼位於地底下的靈性國度。不過他在作結論的時候也補充道,此間可能有些混亂,也許它指的是『香巴拉的偉大奧祕』;不過對達賴喇嘛來說,香巴拉是一個『真實存在的國度,即使它超越了理智可理解之境地,介於神與惡魔的國度之間,非常難以抵達……唯有透過複雜的鍛鍊去達到禁慾』才能抵達。」

到了十九世紀,一名匈牙利學者桑多爾・珂洛希・喬馬(Sándor Kőrösi Csoma)提出了香巴拉的地理座標(介於北緯 45 度至 50 度間)。經常蒐集拼湊各種翻譯品質不良且不準確的二手消息的布拉瓦茨基,在作品《祕密教義》( 1888 )中自然也無法忽略香巴拉這個主題(不過她忽略阿加莎城之舉確實也令人玩味)。

據說她透過心電感應接收到西藏線民傳來的消息,表示亞特蘭提斯的倖存者已經移居到位於戈壁沙漠的聖島香巴拉(這有可能是受到珂洛希・喬馬的啟發,因為戈壁也位於他提出的地理座標範圍內)。

或許由於它有太多可能的所在地的緣故,香巴拉打動了許多試圖利用其象徵意義的政治人物。

例如第三世達賴的政治顧問阿格旺多傑,為了對抗英國和中國對西藏的覬覦,說服達賴向蘇聯求援,並且為了達到此目的而證稱「真正的香巴拉位於俄羅斯,沙皇是香巴拉國王的後裔」——這個說法說服了沙皇,更讓沙皇因此在聖彼得堡設了一座佛寺。

在蒙古,深信所有猶太人都屬於布爾什維克派的俄國男爵馮・恩琴-斯特恩伯格(von Ungern-Sternberg)帶領著白軍對抗紅軍,為了操控手下軍隊,他許下承諾,告訴部下,他們會在香巴拉的軍隊裡重生。

在入侵蒙古以後,日本人試圖說服蒙古人,讓他們相信日本才是原本的香巴拉。

納粹高層裡到底有多少人相信香巴拉的存在?我們並不是很清楚,不過圖勒促進協會的圈子裡有相當多人相信,許珀耳玻瑞亞人曾多次移居亞特蘭提斯與姆大陸,他們最後可能抵達戈壁沙漠,建立了阿加莎城。

由於相似性極高,人們也認為阿加莎城和北歐神話中的諸神國度阿斯加德有關,不過這裡的情況也開始讓人感到困惑,因為似乎有一派人認為,在阿加莎城毀滅以後,一群「正直的」雅利安人南遷,在喜馬拉雅山下面建造了另一座阿加提城,而另一群則回到北方,逐漸腐化,並建立了邪惡國度香巴拉。

我們可以看到,發展至此,神祕主義中提及的地理非常混淆,不過根據 1920 年代的一些消息來源,布爾什維克的祕密警察領袖曾計畫搜尋香巴拉,企圖將人間天堂和蘇聯天堂的概念融合在一起。

另一個一脈相承的謠言,則是海因里希・希姆萊與魯道夫・赫斯曾在 1930 年代派人前往西藏的消息,這顯然是為了要尋找純種人類。

在 1920 與 1930 年代期間,同時身兼神祕主義信徒與畫家的知名俄羅斯探險家尼可拉斯・羅維奇(Nicholas Roerich),曾經前往亞洲各地尋訪香巴拉,並在 1928 年出版了作品《香巴拉》(Shambhala)。羅維奇聲稱自己握有來自天狼星的魔法石如意寶珠。對他來說,香巴拉是一個和阿加莎城有關聯的聖地,兩城以地下通道相連。

不幸的是,羅維奇遺留下來的探險證據,幾乎都是他筆下那些不甚高明的畫作。

讓我們再回到阿加莎城的問題。

在聖伊夫以後相當長的一段時間,出現了一位曾穿越中亞的波蘭探險家費迪南・奧森多斯基(Ferdinand Ossendowski),他出版了一本獲得相當大迴響的著作《野獸、人類與神》(Bestie, uomini e dei, 1923 )。他在書中提到,自己從蒙古人處得知,阿加提位於蒙古下方,不過整個王國透過地下通道延伸到世界各地,該國臣民有數百萬,由一位世界之王統治。

在閱讀奧森多斯基的作品時,會發現有許多部分似乎是取自聖伊夫的著作,稍具批判意識者,可能會以剽竊來看待。然而,傳說的忠實信徒,包括勒內・蓋農(René Guénon)這位當代最著名的文化傳統思想家之一,都相信奧森多斯基表示自己未曾讀過聖伊夫的作品應該是實話,而證據就是《印度使團在歐洲》一書的初版幾乎全數損毀,只有兩本遺留下來。

然而蓋農並沒有考慮到,在聖伊夫死後,這本著作於 1910 年由多爾邦(Dorbon)再版,因此奧森多斯基很有可能讀過這本書。

然而,蓋農因為受到引導,而將奧森多斯基認定為一位不爭的權威(同時也認為賈科留是一位可信度極低的作者——相對於布拉瓦茨基),因為奧氏提到了世界之王,後來蓋農也寫了一本《世界之王》(Il re del mondo,1925),更是大大提升了這位國王的知名度。

無論如何,蓋農對於阿加莎城到底是否存在,或者只是個象徵(就如佛教的香巴拉),並不是太感興趣,因為阿加莎借鑑於一個王權和聖職必須緊密結合的永恆神話(顯然我們現在身處的這個印度教史觀所謂黑暗時代的悲劇打破了這種結合)。

對蓋農來說,世界之王的頭銜:「意味著至高無上……恰歸於摩奴(Manu)這位最原始、最萬能的立法者,摩奴之名曾以不同形式見於許多古老民族。」另外要提的是,王權和聖職的結合,也常見於祭司王約翰的傳說。

如果對基督教傳統來說,耶穌是真正的麥基洗德,那麼耶穌和阿加莎城到底有何關係,其實是很難證明的。然而蓋農的整本書,卻自由地敘述著兩者的關聯性,完全違反所有神話與宗教的邏輯,就好像在倡議一個早於所有神聖宗教的原始傳統一樣。

曾經有人表示,要像蓋農一樣將這些自古以來就和地獄形象緊密結合的地底和洞穴神話,和具有天堂性質的超自然現實聯結在一起,並不是件容易的事。

然而我們也看到了地球空洞之說著實魅力不凡,超越了邏輯的力量,因此,即使到現在,深埋於地殼內的阿加莎城仍然繼續存在,至少對那些相信確有其地的人來說確實如此。

聖杯傳奇、尤利西斯歸國記

安伯托‧艾可透過《異境之書》

引領讀者進入一則又一則的神話傳說、傳奇幻境!

人類對這世界充滿了好奇心和理想性,

總想前往未知的地方一探究竟;

如果是雙腳難以抵達或者根本無法抵達之處,

就交給無拘無束的心智想像去冒險。

義大利中世紀藝術史大師安伯托‧艾可蒐羅數百幅

關於虛構之地與神話世界的圖像,

將它們的傳說與故事娓娓道來,

呈現人類想像力和世界觀的變化歷程,

兼具趣味性、藝術性及知識性。