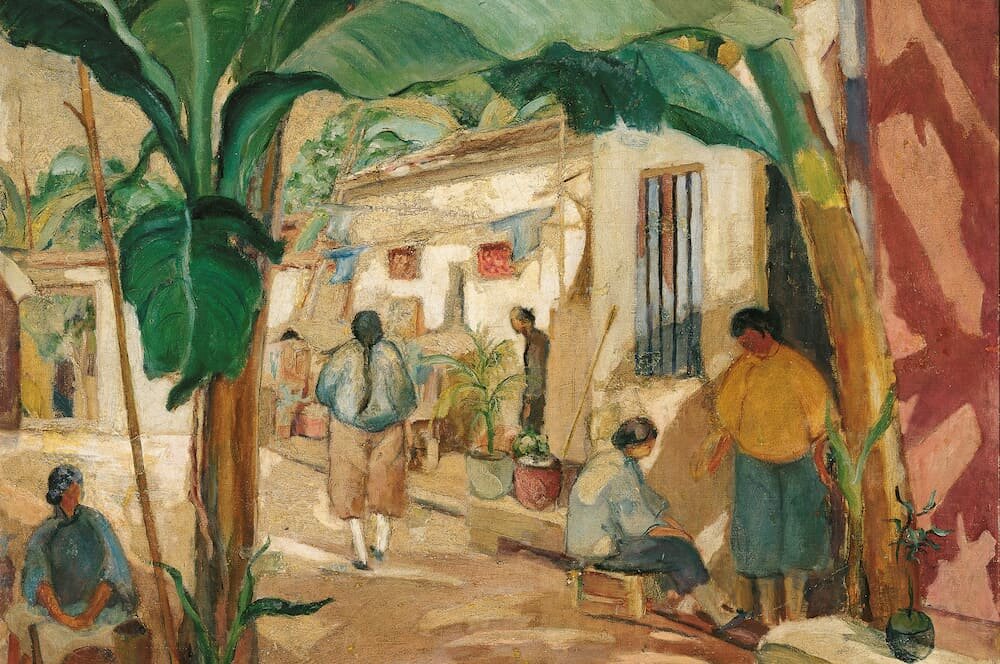

走在今天臺北的金山南路上,你會發現某條巷弄的轉角處佇立著一間小店,紅白相間的招牌上印有三個毛筆大字:「明月堂」。在熟悉門路的老客戶口中,明月堂是一間相當有口碑的傳統和菓子店鋪,許多日式料理店與溫泉旅館都是他們的常客。

但明月堂的特別之處,不全在那令人唇齒留香的滋味──它的故事,始於一個懷抱夢想來到臺灣的日本人。

在日治時期眾多前來殖民地開創新事業的日本人中,一位岡部先生選擇了和菓子這條道路,聘請臺灣人周金塗先生擔任師傅,1935 年開啟了「明月堂菓子舖」。

不過,那個時代的菓子舖不僅專攻和菓子,因為當時最流行的不是精美的日式傳統和菓子,而是巧克力與蛋糕協奏的西式「洋菓子」。許多店鋪為了生意考量都會雙管齊下,同時販賣和、洋兩種菓子,明月堂當然也不例外。直到日本戰敗,周家接手了明月堂,順應市場風向,改專注於製作、銷售和菓子,明月堂才成為一家道道地地的和菓子店,延續和菓子文化在臺灣的命脈,成為自日本時代流傳到今天的稀有種和菓子老舖。

而明月堂代表的,不只是一間稀有和菓子老店,更是一整個甜蜜時代的縮影。那時,最新潮的菓子店是街上一抹靚麗的風景,日治時期洋菓子界的兩大巨頭──森永牛奶糖的「森永製菓」與明治巧克力的「明治製菓」都曾在臺灣開設店舖。另一個例子,是在臺創立「新高製菓」的森平太郎。這位來自佐賀縣的日本平民懷揣著拓殖者的信心來到臺灣,先是在臺北開了喫茶店「十六軒」,隨後又建立了「新高製菓」,靠著獨特的口香糖及帶有熱帶水果風味、濃濃福爾摩沙特色的牛奶糖和巧克力,迅速躍升為「三大製菓會社」之一。

這些製菓公司的產品可不只在臺灣銷售,更會「回送」日本,甚至賣到更遙遠的朝鮮、滿洲等日本殖民地;許多臺籍菁英如林獻堂、黃旺成和呂赫若也都曾光顧過這幾家菓子店,以顯示他們尊絕不凡、與日本人相差不遠的品味。

而這些琳瑯滿目的菓子店,更吸引我們進一步追索藏在甜美滋味中的秘密──為什麼會有這麼多日本人來臺灣開菓子店?