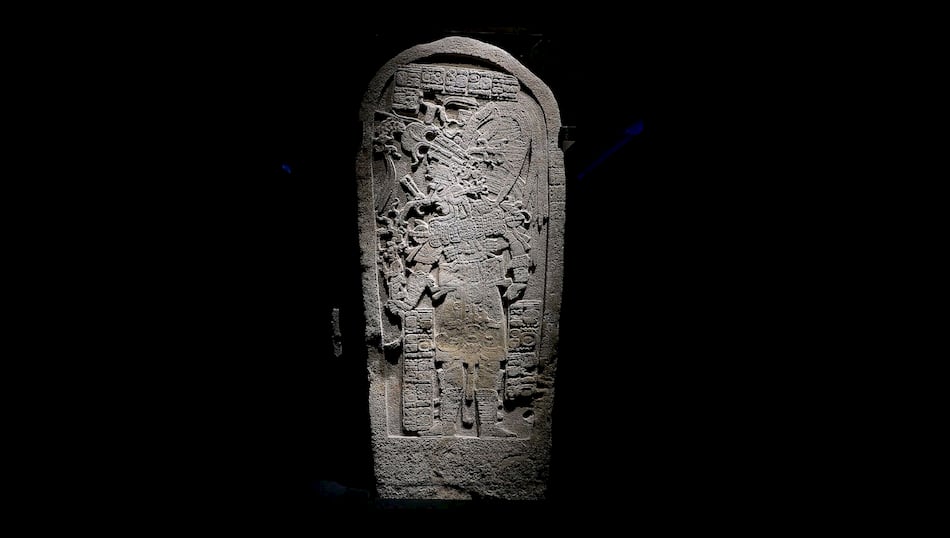

國立故宮博物院裡,藏著一面比人臉還大、黑黝黝的圓形石器,帶有一個穿孔的突柄,表面還有多處刮痕,乍看之下看不出是個什麼物品。但再仔細一瞧,打磨地光滑澄澈的石頭表面似乎能反射出觀者的倒影,莫非⋯⋯這是面鏡子來著?

Bingo !這不但是面鏡子,還曾擁有不只一個名字,背負著大有來頭的身世。

故事的開頭是 17 世紀的遙遠清朝宮廷,當時,順治皇帝看著這面遠方進貢的陌生鏡子,困惑於這深邃的黑鏡到底是用什麼做的,命宮中的歐洲傳教士湯若望鑑定一二。

湯若望研究一番後回答:鏡子是用大西洋的「赫仁」、「亞里嗎」兩國盛產的「巴薩勒得」製成的。

巴薩勒得,其實就是玄武岩 “Basalt” 的音譯。大西洋的「赫仁」與「亞里嗎」兩國,也就是今天的希臘和德國地區。獲得解答的順治滿意了,後來在乾隆和道光時期,兩位皇帝也在欣賞此鏡後,紛紛寫下〈詠黑(烏)玉鏡〉的詩句。

到了民國初年,清宮善後委員會在清點文物時,沿用湯若望的說法及道光皇帝的稱呼,將鏡子編目為「烏玉鏡」。在那動盪的年代,「烏玉鏡」與其他文物一樣展開不斷流浪的命運,先是隨著中日戰爭爆發撤退到「大後方」,又因繼之而來的國共內戰隨故宮一同轉移到臺灣,最後才在外雙溪的展示櫃中落腳。

數十年來,從歐洲來的「烏玉鏡」就是它的名字。然而,2015 年,臺灣研究員卻發現,烏玉鏡的真實身分壓根不是玄武岩──原來湯若望跟善後委員會根本搞錯了?

此烏玉非彼烏玉,揭開烏玉鏡的身世之謎

2015 年,臺北故宮博物院的陳東和、吳曉筠研究員利用科學儀器,發現烏玉鏡並非玄武岩,而是俗稱火山玻璃的「黑曜石」;所謂的烏玉鏡,實則是來自中美洲的「黑曜石鏡」。這項發現可不得了,不久之後,展櫃上的名牌也跟著換成了「阿茲特克帝國黑曜石鏡」。

稍等一下,實際上,中美洲各個古文化都以黑曜石加工聞名,且義大利、冰島和匈牙利等地也都有出產黑曜石。那麼,究竟該如何確定,臺北故宮的黑曜石鏡真的是來自阿茲特克帝國呢?

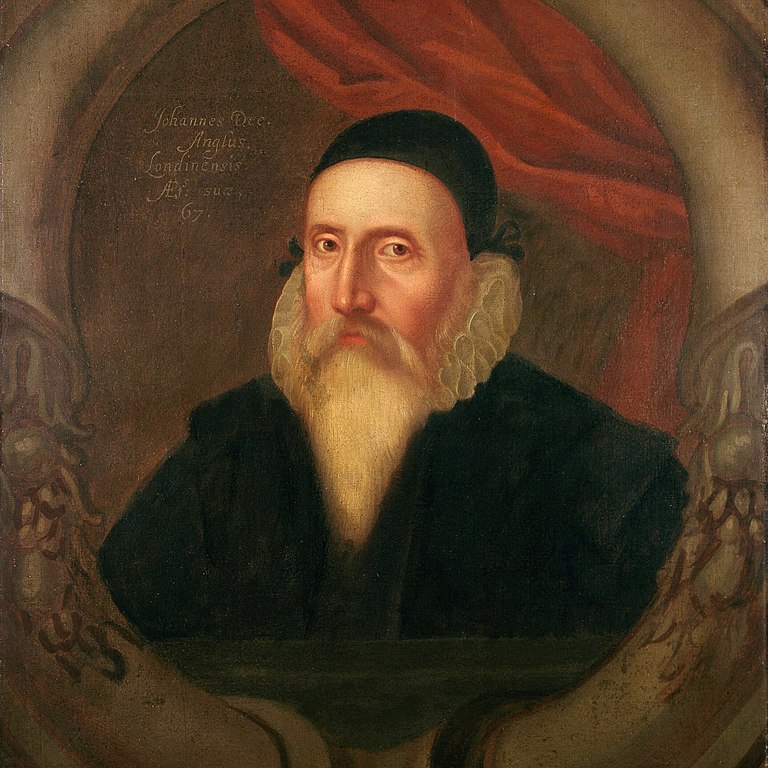

受限於文獻資料,我們無法確定這面鏡子是何時來到中國、由誰帶來又為何帶來,研究者僅能以類型、風格比較的方式,來推論臺北故宮藏品的身世。研究人員比較大英博物館所藏、16 世紀英國神秘學家約翰・迪伊(John Dee)所使用的阿茲特克黑曜石鏡,發現兩者的器型、風格和材質幾乎一模一樣,也和古代阿茲特克帝國遺留下來的器物相似。他們由此推斷:雖然還沒能找到一錘定音的證據,但臺北故宮的黑曜石鏡,很可能就是來自阿茲特克帝國。

到了 2021 年,事情又有了飛躍性的進展。

由曼徹斯特大學斯圖爾特・坎貝爾(Stuart Campbell)領軍的一群學者分析了大英博物館蒐藏的黑曜石鏡,將之與幾個黑曜石產地的樣本進行化學分析,大致上確認約翰・迪伊的黑曜石鏡,來自墨西哥伊達爾戈帕丘卡(Pachuca)地區。而無論是陳東和或坎貝爾的研究都有附上元素含量數據,臺北故宮提供的是重量百分濃度,大英博物館的標本是氧化物的 ppm(百萬分之一)。只要善用高一化學教過的重量百分濃度換算 ppm 算式並去除氧化物所佔的重量,就可以比對臺北故宮的樣本與坎貝爾的樣本,進而推知臺北故宮的黑曜石鏡是從哪兒來。

這是個非常艱難的任務,畢竟大使讀文組,高一化學還差點被當掉⋯⋯總而言之,經過地科老師的驗算,我們總算揭開臺北故宮黑曜石鏡之謎:是的!根據得出來的數據,臺北故宮黑曜石鏡的石材,與大英博物館的黑曜石鏡一樣,都是來自墨西哥帕丘卡地區!

至此,我們終於可以確定,臺北故宮黑曜石鏡的根,正是太平洋彼端中美洲的阿茲特克帝國。

所以說,中美洲的黑曜石鏡到底是何方神聖?

事實上,在中美洲古代文化裡,「鏡子」有著舉足輕重的地位,既是宗教儀式的一部分,同時也是統治者與貴族的身份象徵。

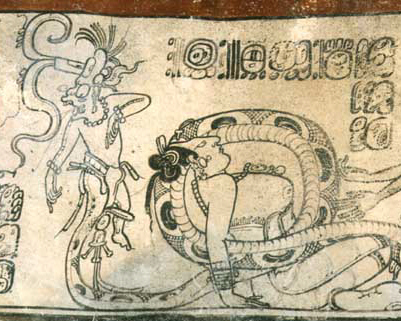

不過,在阿茲特克帝國興起之前,奧梅克、馬雅等中美洲文化其實很少用黑曜石來製作鏡子(我們馬雅人比較喜歡用黃鐵礦)。雖說在許多陶器上描繪的宮殿場景中,統治者或貴族總是使用看似黑曜石的黑鏡,不過考古挖掘出的則大多數都是黃鐵礦製成的馬賽克拼貼鏡。

.jpg)

到了阿茲特克人稱霸中美洲的時代,他們才開始改用黑曜石(Obsidian)作為製造鏡子的原料。不同於馬雅人以黃鐵礦拼貼,阿茲特克人的鏡子是拿整片黑曜石下去打磨,黑洞一般的清亮鏡面,顯得更加神秘。

金斯伯格手抄本(Codex Kingsborough),裡頭紀錄的是 Texcoco 城邦東北的 Tepetlaoztoc 的供品清單,於西班牙人征服後抄寫,不但提及西班牙人凌虐當地人的情形,也有記載黑曜石鏡。Tepetlaoztoc 與前面正文提到的、臺北故宮和大英博物館黑曜石鏡原料來源的 Pachuca 都是位於同一個行政區,此區盛產黑曜石,貢賦主要繳納給三城同盟的 Texcoco,由此推測,或許臺北故宮的黑曜石鏡就是來自 Texcoco 城邦。(Source: wikipedia/public domain)

那麼,黑曜石鏡在阿茲特克文化中,又扮演什麼樣的角色呢?

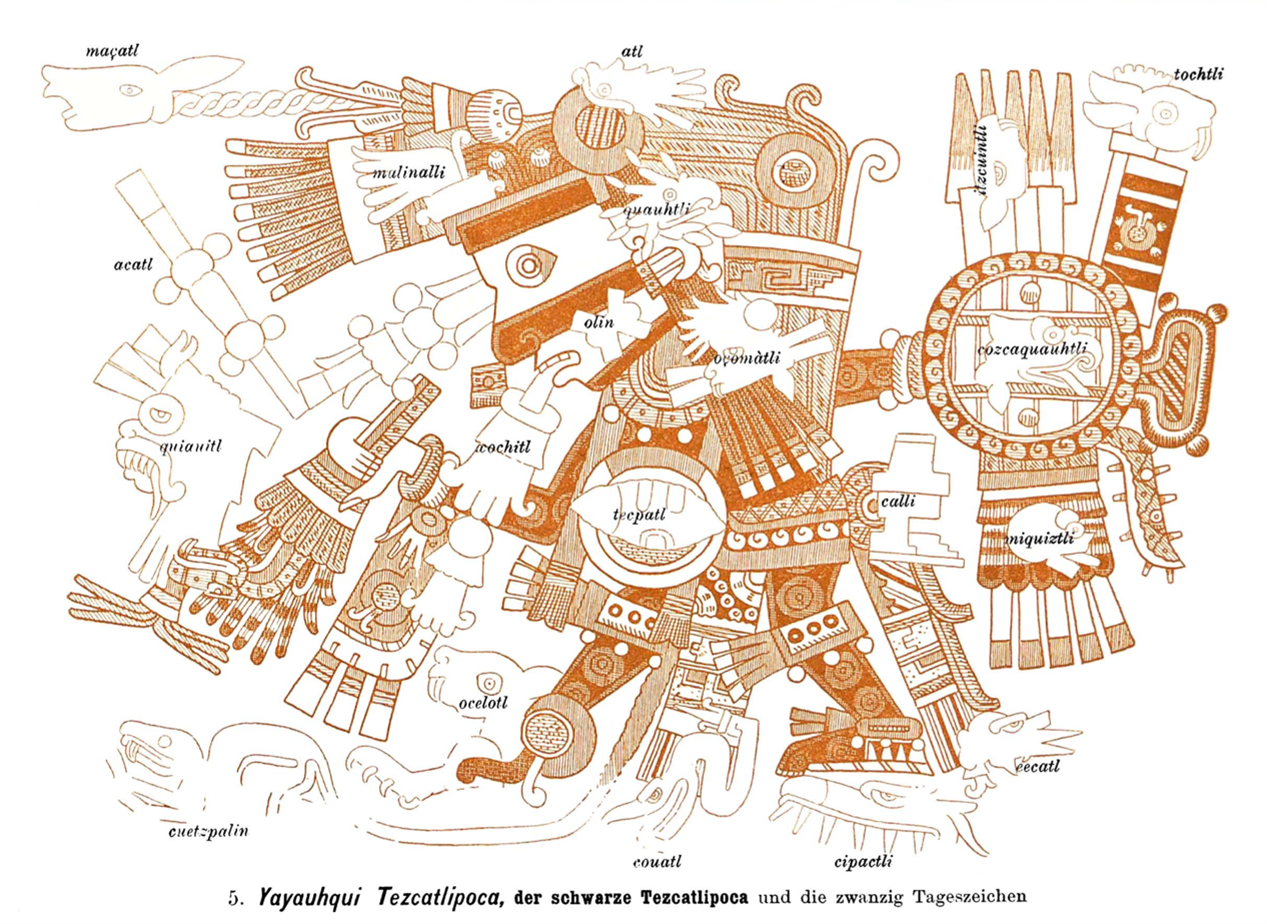

想回答這個問題,勢必要提到墨西哥的主神之一:特斯卡特利波卡(Tezcatlipoca)。“Tezcatlipoca” 一詞的意思其實是「煙霧鏡」,而這「鏡」指的就是黑曜石鏡。

在阿茲特克的宗教信仰中,特斯卡特利波卡是一位無所不能的神祇。他不但參加創世,還與羽蛇神、大地怪獸有過激烈的衝突。在與大地怪獸的衝突中,特斯卡特利波卡斷了右腳,他的腳,從此變成了一條蛇與黑曜石鏡。

仔細觀察特斯卡特利波卡的畫像,我們可以看到他身上綴有許多黑曜石鏡,比如頭上頂著一面裝飾著「水」(Atl)符號的圓形黑曜石鏡,腰間還有個裝飾著石刀(Tecpatl)的黑曜石鏡。

這種「冒煙+黑曜石鏡+下半身有蛇」的組合,不禁讓考古學家聯想到千年前古典馬雅時期廣泛流行的卡維爾神(K’awiil)(順帶一提,提出這個觀察的,正是來臺灣當過 CIA 情報員的柯邁可)──所以說,就算材質不同,馬雅文化與阿茲特克文化的「鏡」,在宗教信仰裡可能有著千絲萬縷的承襲關係。

這樣一面宗教意味濃厚的鏡子,擁有何種魔力?根據殖民文獻的記載,阿茲特克帝國的君王蒙特蘇馬二世曾透過黑曜石鏡預見一場惡夢:他在鏡中看到未曾見過的異邦人騎著鹿(因為阿茲特克人沒有養馬,剛開始他們將歐洲人騎的馬理解為一種鹿),推翻了他的帝國。沒想到,就在蒙特蘇馬二世有生之年,西班牙征服者埃爾南・柯爾蒂斯(Hernán Cortés)真的騎在馬上,征服了阿茲特克帝國。

無論這段傳說是真是假,我們都可以藉此推測:在阿茲特克文化中,黑曜石鏡那深邃的鏡面,擁有的正是能看見未來的「預言」力量。

離開家鄉的鏡子,讓英國魔法師也瘋狂!

隨著白人殖民者的鐵蹄聲響徹中南美洲,原先根植於阿茲特克文化的黑曜石鏡,也就此展開了顛沛流離的旅程。

在墨西哥建立起殖民勢力後,科爾蒂斯掠奪了阿茲特克帝國的豐富財寶,許多阿茲特克的工藝品和寶物,源源不絕地輸送到歐洲王室與貴族手上,當然也包括黑曜石鏡──目前散落世界各地的黑曜石鏡,大致上都是遵循此路徑來的。

與此同時,歐洲人也繼承了黑曜石鏡神秘又具有魔力的想像。還記得文章開頭提到的約翰・迪伊嗎?他不但是數學家、占星學家和神秘學家,還是英國伊莉莎白一世的顧問,以他著名的「魔法包」為女王提供各種建議。

迪伊的「魔法包」裡藏著水晶球、封蠟和帶有神秘符號的大盤子等,而最重要的,則是一面來自阿茲特克帝國的黑曜石鏡。或許迪伊不知道黑曜石鏡在阿茲特克文化中的預言功能,但遠方來的神秘珍寶加上鏡子本身的特殊外表,已經足以讓大洋另一端的迪伊以他的方式,發揮黑曜石鏡的神秘學形象。

約翰・迪伊一生徘徊於科學與魔法之間,一方面他是伊麗莎白女王的科學顧問,並建議英國參與航海探險;另一方面,他卻也深深沈迷在與超自然世界的聯繫上。他曾經和同為神秘學愛好者的愛德華・凱利(Edward Kelley)一起「作法」,據說他們從黑曜石鏡中得到了某些訊息。但是,兩個人卻意見分歧,迪伊認為鏡中藏著天使的訊息,而凱利卻覺得這根本是惡魔的訊息,急著要他結束這場「作法」!(兩人的行為,活脫是亂玩碟仙的中二生⋯⋯。)

有些研究者推測,科爾蒂斯將黑曜石鏡當作禮物送給當時歐洲最顯赫的哈布斯堡家族,因為那時的歐洲貴族流行以「珍奇屋」(Kunstkammer)來誇耀自己的權勢;迪伊可能是在 1580 年代,於外交場合訪問波西米亞時,得到了這面黑曜石鏡。

當然,儘管透過元素含量數據比對,我們知道臺北故宮的黑曜石鏡與迪伊的黑曜石鏡都是來自中美洲大陸,但現在仍沒有任何可靠證據能證明故宮的黑曜石鏡也是來自哈布斯堡的王公貴族,或它是科爾蒂斯當年帶進歐洲的禮品之一。實際上,墨西哥帕丘卡地區直到殖民初期依然持續製作黑曜石鏡,因此故宮的黑曜石鏡也可能是透過西班牙的大帆船,來個「中美洲直送」直接跨越重洋來到亞洲。

這一面黑曜石鏡流浪到中國宮廷裡,雅好物理的順治皇帝十分關心這面鏡子的材質,而喜好賞玩文物的乾隆印章 Boy 則從藝術品的角度欣賞它,最終讓它以「烏玉鏡」之名流傳至今,靜靜蒐藏在臺北故宮的展櫃內,直到 2015 年才終於驗明正身。

無論是英國迪伊的黑曜石鏡,或是臺北故宮的烏玉鏡,其實都反映出物件如何在大航海時代的全球交流網絡中不斷轉移,並在每次轉移的過程中,被重新賦予新的意義──一件中美洲出身的古文物,就這樣在眾多歷史事件的作用力下,從墨西哥到(可能的)歐洲、經由中國最後落腳臺灣,並在臺灣研究者的慧眼下找回真實身份,重新煥發古早古早以前,那神秘的力量。

%203TAA0001%20%E6%AD%A4%E5%9C%B0%E5%8D%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%EF%BC%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%8F%BE%E5%A0%B4_%20%E7%AB%8B%E5%B0%81_300dpi-Photoroom(3).png)

這些文章集結起來,就成了一部臺灣出發的全球史。

這個企劃的初衷,正是故事的核心理念:從生活發現歷史,從臺灣看見世界,從過去想像未來。我們希望將臺灣史與世界史,這兩個看似平行的概念,結合在一起。

在這樣的做法的背後,潛藏著一個信念,那就是:在地的就是國際的,在地的就是世界的,在地的就是全球的。如果我們將世界看做一張巨大的網絡,我們所在的世界,無論是臺灣的哪個角落,都是這張網上的一個節點,而從任何一個節點出發,都有機會看見全世界的模樣。

只要你懂得如何去看。

這本書就是希望和你一起,以這種新鮮眼光,再一次觀看這座島嶼的過往,也重新認識這個世界的歷史。我們精選了二十則故事,從清境農場、嘉義舊監獄、小琉球、鵝鑾鼻燈塔,到臺北的明星咖啡館、永和中興街的小吃攤、九份阿妹茶樓⋯⋯重新整編,按照時序分成四大單元。

每一則案例都反映了臺灣與世界的共鳴與共振。每一個案例都告訴我們:臺灣不是世界之外,而是世界歷史發生的地方。

- The mirror, the magus and more: reflections on John Dee's obsidian mirror

- 陳東和,〈星沈海底雲光黑─清宮舊藏一面黑色石鏡的鑑識〉, 《故宮文物月刊》,391 期(2015.10),頁 124-128。

- 吳曉筠,〈深邃的魔力─黑曜石鏡的探索之旅〉, 《故宮文物月刊》,391 期(2015.10),頁 116-123。