在臺灣影史鉅作、由侯孝賢所執導的《悲情城市》一片中,有個鏡頭僅持續短短幾秒,卻令人印象深刻:向晚的九份巷弄間,坡道兩旁的酒家招牌紛紛亮起,點亮了入夜後熱鬧非凡的小鎮。觀眾的視線除了停留在主角們常聚會議事的「黃金酒家」上頭之外,更會不自覺地被它對面那不斷閃爍、同樣十分引人注目的三個大字招牌給吸引:

「朝鮮樓」。

這幢在電影中被掛牌打扮成朝鮮樓的建築,正是今日九份鼎鼎大名的觀光勝地:阿妹茶樓。而這樣的佈置並非巧合,侯導在電影開拍之前,可是研讀臺灣歷史長達半年之久,即便是短短數秒的鏡頭都有所考據,這不禁讓我們好奇──朝鮮樓,究竟是什麼樣的所在?是住在臺灣的韓國人開的嗎?侯導又為何特意讓它出現在九份街頭呢?

想解答這些謎團,我們得回到大日本帝國瓦解以前的時空,回到那個曾同時掛著太陽旗的朝鮮半島與臺灣。儘管很難想像,但現在的南北韓與臺灣確實曾在名義上是同一個國家,而朝鮮樓的存在便與一批現已被遺忘的女子有關,她們在百年前橫越千里之遙,從朝鮮來到「國內」臺灣討生計⋯⋯。

在臺灣從事風俗業的朝鮮人們

故事或許該從這裡開始講起:1900 年代初期,日本內地將公娼制度引進臺灣,臺灣四處設立起俗稱「遊廓」的紅燈區。其盛況之空前,甚至有日本人在 1930 年出版了《全國遊廓案內》一書,裡頭介紹了包括臺灣、朝鮮在內,日本全境的遊廓。在書中,臺灣最有名的遊廓是連日本內地人都會特地來「朝聖」的艋舺遊廓,次之是臺南新町遊廓、高雄榮町遊廓等,而朝鮮樓,正是位於這些遊廓中一道特別亮眼的風景。

放眼日治 50 年,全臺各處的遊廓幾乎都能看到由朝鮮人營運設立,以主打「北方異地風情」的朝鮮娼妓為主的「朝鮮樓」。而著名遊廓多分布在臺北地區,其中絕大部分朝鮮樓又集中於北部的艋舺、北投和九份等地。比如《悲情城市》中的阿妹茶樓過去並非真的朝鮮樓所在地,但九份確實曾有朝鮮樓的存在──真正的朝鮮樓座落於現在的輕便路 119 號,是當時白天趕淘金熱的礦工們下班後,到九份鎮上尋歡最著名的酒家沒有之一。

根據阿妹茶樓店老闆許立育的父親描述,我們可以在想像中重建這棟朝鮮樓的景色:

這麼看來,就連當地人也少有機會與這批朝鮮小姐互動,她們似乎連出現在街道上的機會都很少。而事實上,這並不奇怪。所謂「公娼制度」,顧名思義便是受國家公權力管控的性交易,而俗稱「遊女」的娼妓也被規定只能在遊廓範圍內稱為「貸座敷」的妓院進行買賣。她們的生活被限制在遊廓之中,大多時間幾乎足不出戶,就連出門在遊廓內散個步都必須向警察登記。這也就難怪這些遠從北方異地而來,語言風俗與臺灣不通、長相穿著又十分特別的在臺朝鮮人會如此神秘,甚至長期以來,人們時常忽略她們曾與當時的臺灣社會共存。[2]

那麼,問題來了:這些朝鮮女子,究竟為什麼要千里迢迢跑來臺灣從事風俗業?

誰賣她們,又是誰消費她們?

最主要的原因,當然還是經濟。

從 1920 年代起,朝鮮娼妓的身影開始出現在臺灣。其近因是帝國朝鮮境內的經濟在一戰後不斷惡化,貧窮家庭只得賣女為娼,這些女子再被朝鮮業者遠賣。而遠因,則是日本政府於一戰結束後仍有對俄出兵的需求,導致日本內地米荒、大米價格飆升,日本於是強化臺灣與朝鮮的農業生產、要求兩地的生產供給內地,這導致朝鮮經濟更加一蹶不振,買賣女性人口的問題加速惡化。無論如何,臺灣,都是朝鮮婦女被販賣的海外目的地之一。

直到 1920 年代末期,整個大日本帝國全境(包括滿洲、中國東北等附屬佔領地)幾乎都能見到從事各類色情行業的朝鮮婦女。而根據朝鮮境內的報導,買賣這些女子、將她們引進異地的主力,通常都是朝鮮人業者,也就是自己人,比如最早在臺灣經營朝鮮樓的李榮祥與李濟萬。比對當時朝鮮與臺灣的報紙也能發現,每年被大量拐騙到海外的朝鮮婦女多是被當地的人口販運組織以「利誘」、「求職」等方法,販賣給海外的貸座敷業者或賣到後來戰後的「慰安所」內。可以確定的是,雖然也有在臺朝鮮娼妓於日本業者經營的妓樓工作,但這些人直至戰爭結束都是極少數,朝鮮人業者才是朝鮮婦女買賣的大宗。

.jpg)

買賣朝鮮婦女的人是朝鮮人,那在朝鮮樓裡消費的人又是誰呢?

1921 年《臺灣日日新報》一篇朝鮮樓在臺開業的報導指出,在臺朝鮮娼妓「服飾概從事鮮裝」、「應接均操國語(日語)」,顯見當時的在臺朝鮮業者營業初衷應是主打「異地風情」。不過,在距離 1910 年日韓合併僅過了 11 年的當下,朝鮮婦女的日語通行率還不到 0.2 %;所以與其說朝鮮娼妓真的能說日語,不如說報導暗示了業者希望接近的消費客群是在臺日本人。

事實上,當時在臺灣的朝鮮男性人數僅有數百,即便全體前往各地朝鮮樓消費也不可能滿足全臺數十間朝鮮樓的營業需求,更何況這些多從事勞動職的朝鮮男性也不見得真能負擔酒樓的消費。日本人作為遊廓的主要消費客群,部分前往消費較日本店家低廉且具異地風情的朝鮮樓,就合情合理多了。

那麼臺灣人常去朝鮮樓嗎?1921 年,著名的文人與記者黃旺成曾在前往名為「鮮花樓」的朝鮮樓消費後,於當天的日記中如此紀錄:「鮮女十余人,皆牛頭馬面獰惡可憎,不得共撰(選)兩人。」

雖然黃旺成實屬毒舌,但可見朝鮮娼妓與本島人除了語言不通外,外表可能也較不符合臺灣人審美觀。此外,臺灣當時尚有大量私自賣淫的臺灣女性私娼存在,除了因為本島女性不願成為被政府管理的公娼外,願意經營合法貸座敷去與私娼氾濫的市場競爭盈利的臺灣人也少之又少。遊廓,因而意外成了「合法與非法性交易」、「內地人與本島人」場域的區隔所在,日本內地人更願意前往受政府管理的遊廓消費,而本島人娼妓則不願接受公權力強制的每週體檢,好似被政府標籤為妓,同時,本島客人即使知道疾病風險較高,依然更傾向與語言共通、同民族的私娼交易。因此,雖也有像黃旺成這種社經地位較高的本島人到遊廓消費,但朝鮮樓的客源主要仍以日本人為主、臺灣人為輔,至於朝鮮男人則幾可忽略不計。

戰爭來襲,成為慰安婦

到了大東亞戰爭開打之後,又加入了其他變數。

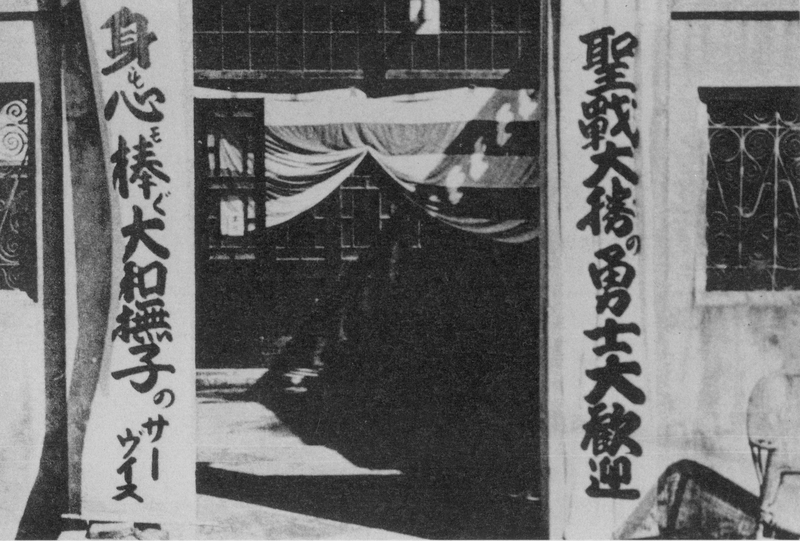

大日本帝國軍方開始以「愛國婦女」為名徵召各地的「日本人」女性到前線從事「慰安工作」,此處的「日本人」,當然也包括了當時的「臺灣人」與「朝鮮人」。[3]

剛開始日本只從內地徵召慰安婦,她們通常是原本就在內地從事風俗業的女子,被稱為「唐行小姐」。直到後期因慰安婦人數不足,才開始徵召臺灣與朝鮮娼妓、甚至是一般平民。從韓國已經出版的慰安婦證言集《強制》以及臺灣婦援會 1992 年出版與臺籍慰安婦的訪談來看,她們多是遭同村的人誘騙或被海外風俗業業者的金錢利誘,而被販賣到海外。在臺朝鮮娼妓也一路從 1920 年代與臺灣本島娼妓數量相當,在 20 年內成長到了臺灣娼妓的 10 倍以上。

確實有許多朝鮮娼妓在來到臺灣後,又在戰爭爆發時跟著其雇主轉型成海外慰安所到中國戰區、南洋戰區淪為「從軍慰安婦」。但從當時臺灣各地朝鮮樓的戶口調查簿來看,朝鮮娼妓在與雇主的契約終了後選擇回到朝鮮並不在少數。如 1926 年李榮祥的朝鮮樓內雇用的 43 名朝鮮娼妓,有 15 名以「回本籍」為由回到朝鮮、27 名「轉寄留」登記到了其他的戶口之下,僅有 1 名在戰後國民黨來臺後依舊居於該地。

我們可以這麼理解:戰爭爆發之時,人口買賣狀況從未改善,而這個問題才是招募從軍慰安婦的來源。說來諷刺,但不論從臺灣或朝鮮的報紙、又或者戰後臺韓慰安婦本身的證言來看,以有「好工作」、「可以去內地賺錢」等謊言實際拐騙當地婦女的,大多都是在地人。當然,這些業者極有可能只是人口販運組織內最底層的人員,那麼實際委託招募慰安婦的上層日本軍方有無授意他們使用騙術?又或者是業者為盈利而擅行拐騙?這點直到目前為止都尚無定論。

尾聲:被遺忘的異鄉人

最終,與臺灣人的語言隔閡體現了朝鮮娼妓和臺灣社會的陌生,多數在臺朝鮮女性因為貧窮而來到臺灣,最後又因戰爭慰安或契約終了返回朝鮮。

這些始終與臺灣隔了一層薄膜的在臺朝鮮人,後來的日子怎麼樣了?

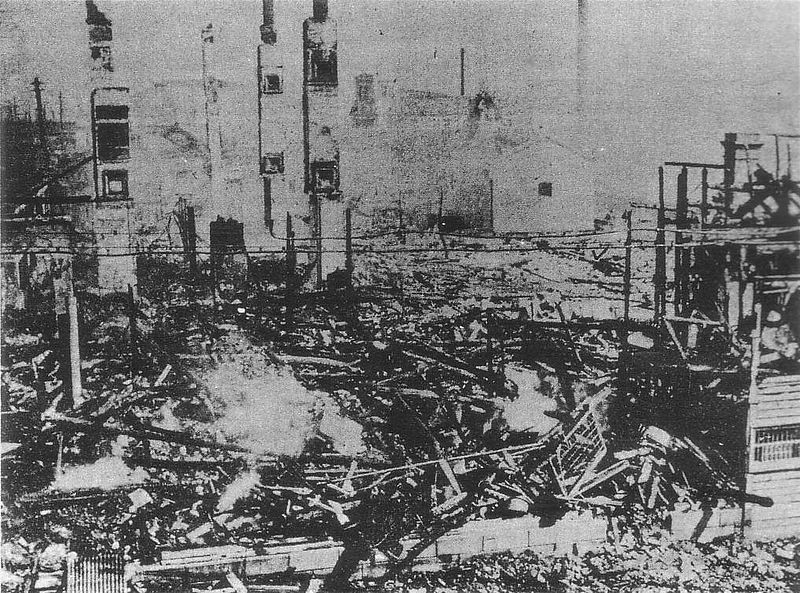

日本戰敗後,國民黨接手臺灣,著手將日本內地人與朝鮮人分別遣送回日本與朝鮮半島。然而,由於戰後申請回朝的韓僑人數實在太多,在當時國民黨政府優先遣送官兵的狀況下,在臺韓僑因坐不上船無法回國的悲劇時有所聞。另外,也有因從事水產業的部分朝鮮人被國民黨強迫留下來繼續輔佐產業,許多無法返回朝鮮的人們甚至在後來的 228 事件中受害身亡。

面臨無法返回祖國朝鮮與戰後臺灣環境的劇變,在臺朝鮮人受時空扭轉的痛苦,並不下於戰後臺灣人與外省人之間的衝突。甚至,就像日本內地的灣生一樣,因為在臺灣生活、成長而在返國後適應不良的朝鮮人也不在少數,再加上朝鮮戰後的經濟狀況又比日本更加悲慘,這些朝鮮人即便返回心心念念的祖國,也不見得能夠維持生計。

在臺灣的朝鮮人,在歷史洪流下儼然成了殖民邊緣一群最不受關注的族群。隨著朝鮮樓一間又一間地被拆光,如今走在九份街頭,當我們再一次從阿妹茶樓上眺望,是否能夠想像──

百年之前,有一群異國女子遠從海的那端渡洋而來,她們被拋擲到可能連名字都不曾聽聞的小島上,從此再也無法掌握命運的方向。

%203TAA0001%20%E6%AD%A4%E5%9C%B0%E5%8D%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%EF%BC%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%8F%BE%E5%A0%B4_%20%E7%AB%8B%E5%B0%81_300dpi-Photoroom(5).png)

這些文章集結起來,就成了一部臺灣出發的全球史。

這個企劃的初衷,正是故事的核心理念:從生活發現歷史,從臺灣看見世界,從過去想像未來。我們希望將臺灣史與世界史,這兩個看似平行的概念,結合在一起。

在這樣的做法的背後,潛藏著一個信念,那就是:在地的就是國際的,在地的就是世界的,在地的就是全球的。如果我們將世界看做一張巨大的網絡,我們所在的世界,無論是臺灣的哪個角落,都是這張網上的一個節點,而從任何一個節點出發,都有機會看見全世界的模樣。

只要你懂得如何去看。

這本書就是希望和你一起,以這種新鮮眼光,再一次觀看這座島嶼的過往,也重新認識這個世界的歷史。我們精選了二十則故事,從清境農場、嘉義舊監獄、小琉球、鵝鑾鼻燈塔,到臺北的明星咖啡館、永和中興街的小吃攤、九份阿妹茶樓⋯⋯重新整編,按照時序分成四大單元。

每一則案例都反映了臺灣與世界的共鳴與共振。每一個案例都告訴我們:臺灣不是世界之外,而是世界歷史發生的地方。

[1] 轉引自陳姃湲〈在殖民地臺灣社會夾縫中的朝鮮人娼妓業〉,原出處為金奈英拜訪許立育父親的訪談。參見金奈英,〈日本統治下に移動した在台湾朝鮮人の研究〉,《現代中国事情》14(2007 年 7 月),頁 47-65。

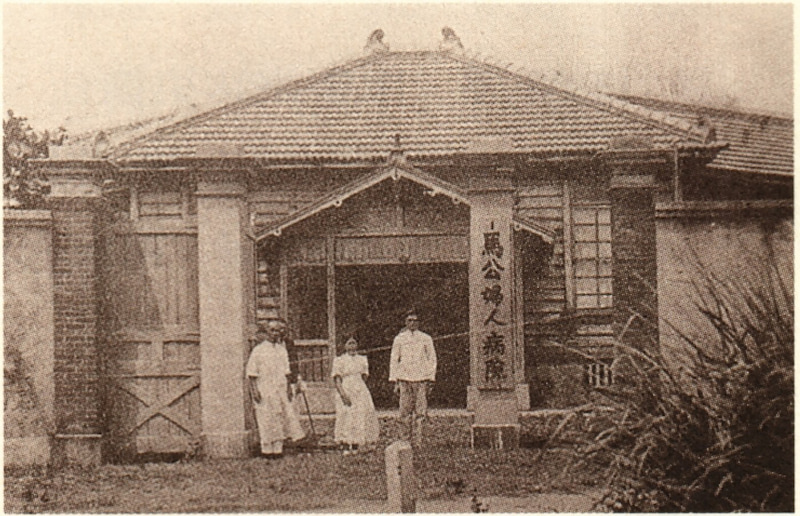

[2] 以臺灣總督府 1930 年的國勢調查結果為例,1930 年在臺的朝鮮男性有 441 名、女性 460 名。 其中男性多從事勞動職、女性多從事「醜業(風俗業)」,女性部分若僅娼妓與女給就已超過六成。而在臺朝鮮女性又以能提供性服務的「娼妓」為職者比例最高,日治時期臺灣的非本島人人口中「唯獨朝鮮人是女性多於男性」,甚至一度達到男性的兩倍之多,戰末在臺朝鮮人人口則約莫為 2,800 人左右。在公娼制度的分類中,不論藝妓、酌婦、女給、娼妓都算是醜業的範圍,唯一的差別是其中僅有娼妓能夠提供性服務,並且被國家強制要求每週到專設的婦人病院進行婦科檢查。

[3] 根據日本軍方的說法,要女性參與慰安工作的主要目的是要確保「前線軍人的身心狀態不會因為隨時可能戰死、要殺人而崩潰,還要預防日軍對敵國婦女暴行導致國際輿論,與性病等的控制來確保軍人的戰鬥能力」。

-

臺灣日日新報

-

陳姃湲,〈在殖民地臺灣社會夾縫中的朝鮮人娼妓業〉,《臺灣史研究》第 17 卷第 3 期,頁 107 - 149。

-

朴裕河,《帝國的慰安婦:殖民統治與記憶政治》(玉山社,2017)。

-

藤永壯,〈植民地台湾における朝鮮人接客業と「慰安婦」の動員:統計值から見た覚え書き〉,收於近代国家と大眾文化研究プロジェクト編,《近代社会と売春問題》。

-

天江喜久,〈朴順宗:二二八事件中朝鮮人、韓僑的受難者〉,《臺灣風物》64:3(2014),頁 55 - 66。

-

高貞煥,〈韓國女性人口買賣的歷史淵源與實際狀況〉, 頁 153 - 221。