從橘線上的頂溪捷運站一號出口一出站後左轉,經過路口的郵局時拐個彎──一抬頭,放眼所見盡是太極旗和象徵韓民族的鮮黃、天藍與桃紅色,於是你便知道,大名鼎鼎的永和中興街到了。

這條在 1970 年代後慢慢蛻變的商圈,儼然是全臺北韓國味最濃厚的所在,因此又以「永和韓國街」為人所熟知。由販賣韓國雜貨的小店、飄香的韓式料理店鋪與掛滿「正韓」女裝的服飾店拼裝而成,走進店舖裡,嚐一碗與維力炸醬麵味道截然不同的韓式炸醬麵,老闆一句道地的「어서오세요!(歡迎光臨!)」,讓人一點都不懷疑,這些店就是由正港韓國人所經營的⋯⋯。

.jpg)

且慢,他們或許不認為自己是韓國人。

若要追溯中興街上多數店舖老闆的來處,你會發現,他們大多數是來自中國山東的「韓國華僑」(以下簡稱韓華)。如果問一位韓華:「您是哪國人?」得到「中國人」、「韓國人」或「臺灣人」,甚至「以上皆是」的回答都不奇怪。

韓華是誰?不是韓國人,如何說得一口流利韓語?中國山東為何會跟韓國扯上關係?而且,為什麼他們最後落腳臺灣?一時之間像漫畫人物的文字泡泡般浮出的各種疑問,其實真實呼應了韓華身份的錯綜迷離。

朝鮮半島曾住著一群「上國之民」

要釐清韓華的身份,我們必須先坐時光機回到 19 世紀初的朝鮮半島。

彼時中原霸主還是大清帝國,自視為「小中華」的朝鮮王朝雖然對滿族自稱為是「中華正統」心有不滿,但終究還是屈服在清國的強大之下,向其稱臣納貢,並稱清國為優於朝鮮的「上國」。

直到 1882 年,迅速變化的時局震盪整個朝鮮。由於不滿於昏庸的朝鮮高宗與其妻閔妃讓朝鮮長期受日本掌控、國祚日衰,太上皇興宣大院君發起政變試圖重握國家大權,史稱「壬午兵變」。藩屬國發生政變,大清身為老大當然不能坐視不管,便應高宗請求派兵協助鎮壓叛亂(一行人中最有名的就是袁世凱);但清國可不打算空手而歸,最後趁亂迫使朝鮮簽下《朝清商民水陸貿易章程》的「不平等條約」,取得在朝鮮的領事裁判權、海關監管權等,又在仁川一帶設立了租界。

這意味著什麼呢?

根據該章程,漢城(今首爾)首次開放讓清國人定居與經商,原本為了協助清軍行軍而隨軍來朝的清商,便乾脆長駐朝鮮,與當地人有了貿易來往,成為今日韓華的濫觴。

作為「上國之民」的清國商人們,在仁川租界內能享有外交、司法與關稅減免種種特權(根本是惡霸啊),這等好康讓山東青島一帶因地利之便移入仁川經商的人數與日俱增。常駐朝鮮的清國商人們久而久之成了韓國華僑,此時的韓華受清國駐朝鮮總理大臣袁世凱的庇蔭,幾乎壟斷了全朝鮮的日用品供給及進口業。同時,作為藩屬國,朝鮮官民口中稱韓華為「大國人」或「清商」,並以最高禮遇對待之。

此時期的韓華在朝鮮混得可謂風生水起、樂不思蜀,可惜好景不常,大清帝國很快便無法再庇護他們了。

在太陽旗的陰影下,韓華該何去何從?

1894 年,日清甲午戰爭中清國大敗,《馬關條約》的簽訂使清國退出朝鮮半島並承認朝鮮獨立,取而代之的,是大日本帝國的太陽旗。

日本勢力大舉進入朝鮮,清國與朝鮮的不平等條約也被實質受日本控制的朝鮮當局廢除,同時制定全新的「清商保護原則」:日本不只廢除韓華商人的種種特權,更追加許多針對韓華商人的限制。轉瞬間,韓華便從「上國之民」跌進「戰敗國」遺民的深淵。

到了 1910 年日本正式殖民韓國後,為了推進朝鮮近代化,統治當局才再次開放大量華商與勞動力來到朝鮮半島。1910 年到 1920 年這短短十年間,定居朝鮮的韓華人口從原本的一萬多人倍增,短暫居留的華人也增加到 20 多萬人,幾乎壟斷了朝鮮半島與清國及後繼者中華民國間的貿易。一時之間,朝鮮全境的納稅大戶幾乎全是韓華商人,勢力之大就連日本政府都不得不提防。

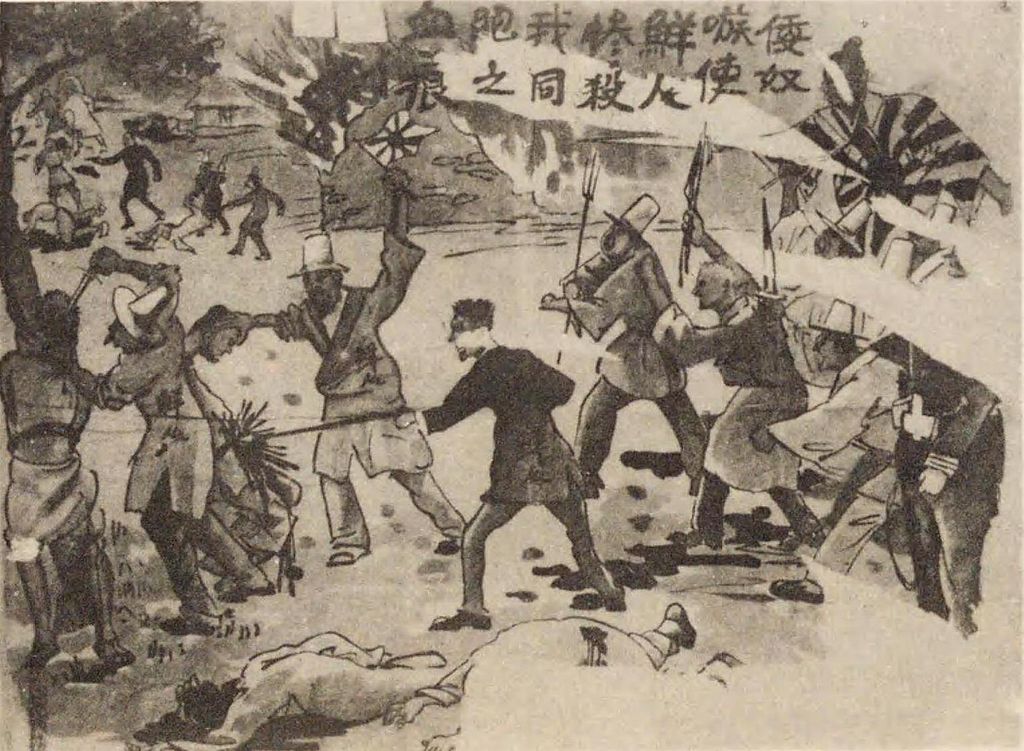

衝突就在 1931 年爆發了。當時,日本刻意介入了一起發生在中國東北萬寶山地區,朝鮮人佃農與中國人地主的土地糾紛,後又指示《朝鮮日報》報導了一則「在中國萬寶山有 800 多名朝鮮人被殺」的假新聞,成功點燃朝鮮人的怒火,引發朝鮮境內排山倒海的排華運動。許多韓華因此被朝鮮人當作洩憤對象遭殺害、搶劫,中華民國在韓領事館甚至一度收容了超過韓華人數三分之一的難民,史稱「萬寶山事件」。從此以後,韓華在朝鮮的地位一落千丈,許多人選擇返國離開傷心地。

同年 9 月,中日戰爭爆發,又掀起一波韓華返國潮,而剩下那些沒來得及第一時間趕回家、留在朝鮮半島的韓華,則因中日戰爭日漸白熱化而無法歸國。儘管已在朝鮮半島生活了超過半世紀,戰爭期間韓華卻淪為「敵國國民」、被朝鮮人仇視,幾乎喪失所有經濟地位。

就連能否不受歧視地生存下去,都成為一大問題。

連一碗炸醬麵都要賣不出去的日子

苦撐至二戰結束,韓華的未來終於看見一絲曙光。

戰後,朝鮮半島以北緯 38 度線為界被社會主義與資本主義一分為二。南方的大韓民國在光復初期物資極為匱乏,韓華憑藉著與中國的連結,再次成為中韓間的貿易橋樑,恢復了經濟上的優勢地位。再加上此時中國國共內戰爆發,許多山東省內未能與蔣介石一同逃到臺灣的中華民國國民,只得倉皇逃到朝鮮半島。受經濟地位恢復與難民潮的影響,韓華人數大幅增加到 1948 年的 8 萬餘人新高。

那些年的日子並不太平,1950 年韓戰爆發,體驗過國共內戰受共產黨追殺或日帝時期在朝鮮不受歡迎的韓華,多有對「中華民國」強烈的認同感與反共意識。許多韓華因此選擇站上前線,憑藉中韓雙語技能擔任韓戰盟軍翻譯官,或甚至自願參軍,以「盟國」國民之姿對抗北韓。

好不容易能在韓戰中以盟友身份協助南韓反共,沒想到還是出了問題。韓戰後期,中國共產黨選擇抗美援朝、加入戰爭,使韓國人對同為中國人的韓華備感不滿。韓華長期在韓國從事商業買賣、開餐廳賣炸醬麵(山東人嘛!)以及經營中醫中藥等,而韓國第一任總統李承晚在執政期間立法壓制外國人勢力,其中包括禁止外國人在韓國從事商業活動、強行制定炸醬麵價格,甚至禁止外國人擁有土地。雖然看似是在保護韓國人的利益,但當時韓國境內 90% 的外國人都是韓華,其針對性之強簡直昭然若揭。

韓國政府對韓華的打壓政策一直持續到 1990 年代,面對在韓生活大不易的強大推力,大量韓華陸續選擇移民美國或者「回到祖國」──這個祖國,也就是中華民國,目的地是臺灣。直到今天,依然居住在韓國的韓華僅剩 2 萬餘人。

1980 到 1990 年代是韓華移居臺灣的全盛期,國民黨政府利用僑務政策特惠韓華子女在臺灣就學,協助成立韓國華僑協會,並以只要居留臺灣短短 1 到 2 個月便能領取身分證等福利吸引華僑來臺。在韓國難以取得公民權的韓華自然更願意移居臺灣,即便臺灣不是他們真正的家鄉,但基於對中華民國與國民黨政府的認同,「自由中國在臺灣」對韓華仍是莫大的誘惑。臺灣,對他們來說是可以考慮安身立命之處。

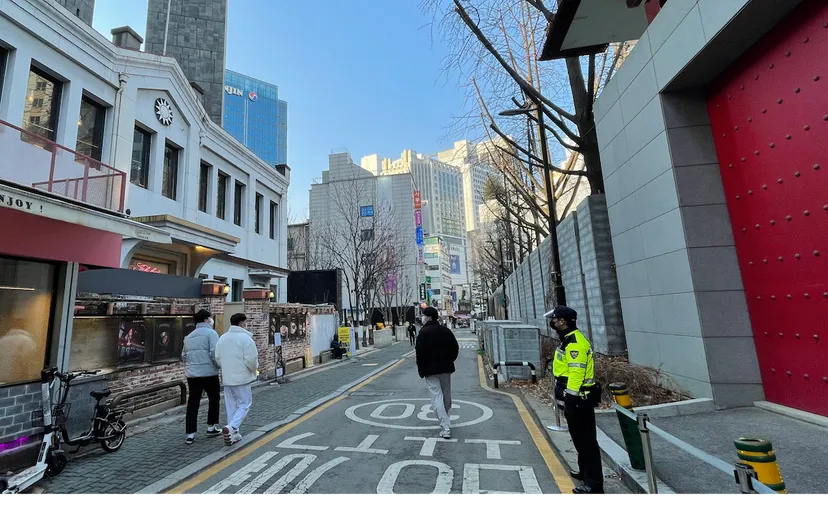

臺灣最早進口韓國商品的地區是位於永和竹林路上的南山商店,這也是韓華聚集來臺的第一個據點。初來乍到臺灣的韓華,憑藉在韓國的人際連結,迅速掌握了幾乎全臺韓國商品的進口。1979 年以後永和中興街拓寬,韓華的店家很多都選擇遷入街道和店面新穎、店租又較低廉的中興街,就這樣一步一步,打造出我們今天所知道的「韓國街」。

尾聲:沒有戶籍的護照

左列各人屬中華民國國籍:一、生時父為中國人者。二、生於父死後,其父死時為中國人者。三、父無可考或無國籍,其母為中國人者。四、生於中國地,父母均無可考或均無國籍者。── 1929 年,中華民國《國籍法》第一條

根據戰前中華民國《國籍法》的規定,即使不在中國出生,只要有辦法證明父系是中國人血統,都能算是華人、華僑的一份子,都能申請成為國民並領取中華民國護照。而根據僑委會 2020 年統計,目前全世界共有高達 4,933 萬名海外華人,而且這個數字還年年上升中。

過去,因韓國是屬人主義、入籍不易,再加上韓華普遍對中華民國抱有強烈認同,許多居住在韓國的韓華至今依然只擁有中華民國護照。但儘管海外華僑申請得到護照,與臺灣本國人護照的功能仍有所差異。這本專門發給海外華僑的護照被稱作「無戶籍護照」,它既不能自由進出臺灣(要申請類似簽證的入國證),也沒有永久居留權。

而在臺灣,韓華是受《出入國移民法》管理,未正式入籍前沒有兵役義務、但也沒有健保,出國沒有免簽優待、甚至在臺違法還可能被驅逐出境。所以說韓國華僑在臺灣幾乎可以說是持有國籍,但待遇卻等同「外國人」的存在。

自清國以來,許多韓華其實終其一生不曾踏上中國、或者中華民國在臺灣的土地,世世代代都在朝鮮半島出生成長,卻對「中國人」的身份更為認同。至今依然居住於韓國的他們,要面對的是民主化後經濟蓬勃發展的韓國,與反抗大中華認同的臺灣本土民族意識興起,韓華究竟是韓國人、中國人還是臺灣人?全新的身份認同問題再次拷問著這個顛沛流離族群的下一代。

而落腳臺灣的韓華又是韓國人、中國人還是臺灣人呢?

答案,飄散在韓式炸醬麵的裊裊香氣中。

%203TAA0001%20%E6%AD%A4%E5%9C%B0%E5%8D%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%EF%BC%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%8F%BE%E5%A0%B4_%20%E7%AB%8B%E5%B0%81_300dpi-Photoroom(2).png)

這些文章集結起來,就成了一部臺灣出發的全球史。

這個企劃的初衷,正是故事的核心理念:從生活發現歷史,從臺灣看見世界,從過去想像未來。我們希望將臺灣史與世界史,這兩個看似平行的概念,結合在一起。

在這樣的做法的背後,潛藏著一個信念,那就是:在地的就是國際的,在地的就是世界的,在地的就是全球的。如果我們將世界看做一張巨大的網絡,我們所在的世界,無論是臺灣的哪個角落,都是這張網上的一個節點,而從任何一個節點出發,都有機會看見全世界的模樣。

只要你懂得如何去看。

這本書就是希望和你一起,以這種新鮮眼光,再一次觀看這座島嶼的過往,也重新認識這個世界的歷史。我們精選了二十則故事,從清境農場、嘉義舊監獄、小琉球、鵝鑾鼻燈塔,到臺北的明星咖啡館、永和中興街的小吃攤、九份阿妹茶樓⋯⋯重新整編,按照時序分成四大單元。

每一則案例都反映了臺灣與世界的共鳴與共振。每一個案例都告訴我們:臺灣不是世界之外,而是世界歷史發生的地方。

- 簡珮韻,〈韓華與永和韓國街:一個經濟面向的國際遷移調適研究〉,國立臺灣師範大學地理研究所碩士論文,2004。

- 蔡千芊,〈韓國華僑在韓社會地位的變遷〉,中國文化大學韓國語文學系碩士論文,2016。

- 王恩美,〈冷戰體制下韓國華僑的「雙重」 反共問題(1950 - 1970 年代)〉,第 54 期國史館館刊,2017。

- 姜冠霖、申在原(SHIN Jaewon),〈韓半島永遠的異鄉人:在韓出生長大,卻被韓國人要求「滾回中國」、「不要假裝臺灣人」的韓國華僑〉,換日線,2022。