又一個三百六十五天過去了,又一個跨年夜即將來臨。每年這個時候,關於跨年夜的節目訊息,便逐一浮現於我們的生活周遭,這包括了蕭敬騰或蔡依林會在哪個場子出現,誰提議要在哪個人的家裡吃披薩打麻將,101 的煙火今年會炸出什麼新的花樣……種種這類的事情。

然後到了 31 日的下班時間,人潮、車潮開始在街頭湧動,大家趕著前往各自計劃好的演唱會、桌遊團、夜店趴或者各種約會,整個城市迅速浸泡在末日前夕的狂歡氣氛裡。然後是十二點前的齊聲讀秒、最後一刻的高潮來臨、幾分鐘安靜的煙火爆炸、此起彼落的賀年訊息鈴響。然後,散場的各自回家,還沒結束的繼續縱放,直到元旦中午,所有人睡死在新年伊始的第一個夢境裡──物理時間上一場送舊迎新的儀式,也就差不多這麼完成了。

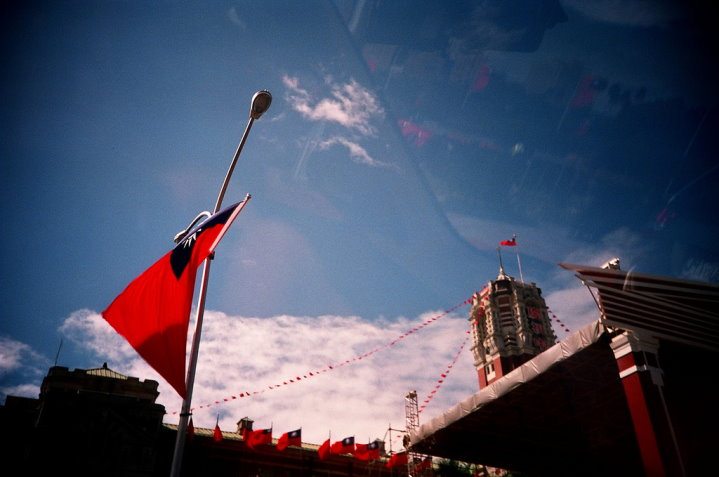

這是現代臺灣的跨年一景。但是,你有沒有想過,這一切都是怎麼開始的?古早時代的人們,又是怎麼度過每年終末的最後一日呢?

一、也是「跨年」:傳統社會的舊曆春節

先隨意抓個數字,就說兩百年前好了──1815 年,清嘉慶時候的「跨年」,肯定跟現在是很不一樣的。

實際上,兩百年前的 12 月 31 日,在臺灣也壓根兒不是什麼特別的節日,因為那時,從西方世界發展起來的公曆(國曆、西曆、格里曆),根本還沒有普及於這座島嶼。臺灣社會奉行的時間標準,仍是傳統的農曆,於是西元 1815 年的最後一天,換算起來也就只是乙亥年 12 月初的一個尋常日子。對當時的臺灣人來說,真正意義的「跨年」,也就是除夕,還得等上好一陣子。

同樣是要送走舊歲、迎來新年,傳統時代的除夕夜,當然也有許多慶祝活動。我們所熟知的圍爐、守歲、放鞭炮、吃長年菜等文化習慣,在十八世紀中葉臺灣的方志當中,已能見到記載。大約成書於日治初期的《安平縣雜記》,更具體地描寫到除夕夜裡的生活情狀,說是「家家燈燭輝煌,香煙不絕,街上行人,燈光照耀,有買物者、有收賬項者,至天亮方息」。看來,舊時臺灣的「跨年」,也是挺忙碌的呢!

不光是生活在臺灣的漢人奉行農曆,在 19 世紀中葉以前,日本、朝鮮、越南、琉球等東亞國家所使用的曆法,亦皆習自中國。這些曆法擁有共同的基本規則,都是用月亮的圓缺來計算日子、並以地球繞太陽公轉的運動周期來劃分二十四個節氣。換句話說,整個東亞世界一直依循著差不多的時間標準,而當臺灣人在除夕夜裡熱鬧團聚的時候,鄰近的許多地方,也正忙著要準備進入新的一年。

現代人傾向在跨年夜和大批群眾擠在一起倒數歡呼,舊曆春節則似乎更重視整個家族的成員團聚。好久不見的同宗親戚聚在飯桌前面,道盡一整年來的世事變化,感情緊密的、興緻熱烈的,就移到茶几、火爐或麻將桌邊,繼續守歲到天明。一樣是「跨年」,聚起的人群不同,意義自也相異。舊時的春節為的是「回家」,而現在的我們,在跨年夜的狂歡裡頭,又打算找尋一些什麼東西呢?

二、新年快樂 x 2:日治臺灣時間觀念的改易

舊曆春節,和我們要談的、以西曆為基礎的「跨年」,當然是兩碼子事。若要討論這種「跨年」,自然也得從現代時間觀念的輸入,開始說起。

歷史課本都有講到:西方人來到臺灣,是幾百年前就有的事。不過,主要目的是來做生意或傳教的這些洋人們,並不曾讓他們所使用的曆法,在這座島上普及開來。一直要等到日治時期,與全球同步的公曆與標準時間,才隨著總督府的大力宣傳,真正開始在臺灣人的社會生活當中扎根。

與此同時,機械鐘錶也才漸漸要成為一種普及的商品。根據學者呂紹理的考察:西元 1896 年到 1933 年的臺灣,至少進口了超過二十七萬件掛鐘,這些時鐘並且不是富有階級的專利,而確實可能成為一般家庭的擺設──換句話說,古早時代的臺灣人,若要不約而同地看著牆上時鐘,在西曆的新年前夕倒數六十秒,那樣的情境,最早最早,大約會發生在日治時代的中期吧。

明治維新的時代,日本為本國引入了西曆,全面代換舊有的曆法。而當他們統治了臺灣以後, 島上的標準時間,自然也應該與宗主國同步,新曆的新年,也因此跟著輸入了臺灣。 不過,在日治初期,總督府並沒有急著要徹底改造這座島嶼。在曆法上,他們也並未仿照自身經驗,一夕之間就要臺灣全面「改曆」。相反的,西曆的使用與西曆新年等等禮俗,都是透過漸進式的推廣,在「本島人」的生活習慣當中慢慢紮根。

於是,從日治初期開始,每逢西曆的一月一日,政府官員便會帶頭舉行各種各樣的祝賀活動,學校則高唱國歌,舉行新年宴會或「名片交換會」。移居到臺灣的日本人,也會仿照家鄉的文化習慣,互相寄送賀卡,在門口懸掛國旗、擺上「門松」與「注連繩」。加上報章雜誌的宣傳介紹,西曆新年作為一種節日,從此逐漸進入臺灣人的感知當中。

隨著時間推移,殖民政府推行新曆、取代舊曆的力道也漸漸增強。1909年,官方正式宣布廢止舊曆的使用。類似「同風會」、「改曆會」這樣的組織,則不斷鼓吹臺灣人「以內地式迎接新年」。透過學校教育的規訓,新一代的臺籍青年,開始將西曆元旦視為理所當然的節日。與此同時,批判農曆春節之為一種「舊俗」的輿論,也日益高漲。

這一切「除舊」與「佈新」的舉措,在日治末期的皇民化運動裡達到高峰。正是透過這一連串的歷史過程,臺灣人逐漸習慣了一年要說兩次「新年快樂」。雖然按照歷史學者林玉茹的考察,新曆新年的慶祝,仍然比較多的發生在城市裡,而不見得是全島普及的現象。但無論如何,有越來越多的臺灣人在這段時間裡面接受西曆一月一日的節慶,大抵是確鑿無疑的事情。

三、臺灣曾經這麼「跨年」:日治時代的神社初詣

新曆新年既然仿自日本,那麼相關的「跨年」活動自也如是──如果你曾看過現代日本人齊聚神社「初詣」的盛況,那樣的景象,其實也能得見於日治時候的臺灣。

我們看 1919 年 1 月 2 日《臺灣日日新報》:在當年元旦來臨的前一刻,「臺灣神社」(原址在今天的圓山飯店)外頭,已經有兩百多人等著要進去參拜了,其中包括了五十名「大龍峒公學校生徒」──這群就讀「公學校」的學生,自然最有可能是臺灣人囉!

神社初詣,雖然是屬於日本人的文化傳統,但隨著殖民統治的深化,臺灣人參與在這個活動裡面的人數,看起來也不斷地向上攀升。1917 年的元旦,在臺灣神社四千多名參詣者當中,「本島人」的比例還不到十分之一,但兩年過後的元旦午前,約莫每六個參拜群眾裡面,就可以見到一個臺灣人的面孔了。

日治中葉以後,臺灣各地參與神社「初詣の善男善女」,數字年年都在成長,以臺北為例,1931 年的元旦,市政府甚至必須調度巴士「終夜運轉」,才能應付前往臺灣神社參拜的人潮──就跟今天的捷運系統會在跨年夜行駛整晚一樣,那些由新年慶祝活動衍生的交通問題,以及相應的政府措施,早在日治時代便已出現過啦。

在臺北,臺灣神社的初詣景況,常常得見於《臺灣日日新報》的報導。每逢跨年夜,臺北的敕使街道(即今日的中山北路)上,往來的人群與車輛總是不斷。儘管是凜冽的寒冬,許多人還是願意為了參與這場新年的參拜,走上遠遠的一段路。越過了明治橋後,神社已近在咫尺。在道旁篝火與石燈籠的映照之下,人們穿過外頭的鳥居,沿著坂道走上了小山丘,聚集在神社的玉垣外,等待新年來臨。

而當除夜之鐘敲響到最後一回,神社的大門開啟,群眾安靜地陸續登上拜殿,扯響鈴噹,拍擊雙掌,完成參拜儀式,然後滿足地踏上歸途。這樣寧靜的「跨年」,是不是與今天的徹夜狂歡或煙花燦爛,很不一樣呢?

不過,神社與神道是日本人的宗教傳統,它不可能輕易地融入全體臺灣人的文化生活。在日治後期,總督府更曾試圖透過強制的參拜與供奉,來涵養殖民地人民對於帝國與天皇的「致誠奉仕」。一些基督教學校也因為拒絕參詣神社,而受到威壓。換句話說,所有這些神社的參拜活動,其實反過來也牽連到殖民地時代,種種有關逼迫的苦難記憶。

「臺灣人」畢竟是一個複雜的群體。在神社裡度過新年的人們,或許只是抱持著某種對異文化的好奇心,也可能是發自內心地接受內地風俗,每個人的想法,都不見得相同。 日治後期,臺灣文學家王昶雄的小說《奔流》,描寫到一名臺籍醫生(同時是小說的主人公)在新年夜裡前往鄰近的神社參拜,並因此而稍稍紓解了日常生活的鬱悶。然而在故事當中,他看著另一個將自己改造成日本人、並且「鄙夷故鄉土氣」的臺籍朋友,心底卻湧現了複雜的情緒。或許,同一時代那些曾在神社進行新年初詣的臺灣人,他們的文化認同,也像這部小說所欲呈現的心理纏結那般,難以輕易道盡吧!

四、新的政權,新的節日及其意義

無論如何,子夜時分聚集在神社門前的那種跨年活動,還是與我們印象中有著唱歌、倒數和煙火的「跨年」很不一樣。類似那樣在大廣場上舉行的一場 party,在日治時代的臺灣,似乎也還不容易想像。但同一時間,遠在海洋另一端的西方國家,倒是已經開風氣之先,辦起了跨年晚會。

每年我們都會在電視機上,看到美國紐約的時代廣場在為新年倒數。而這個地方,早在 1904 年末便已舉辦了第一次的跨年活動。據說當時擠到廣場上觀看新年煙火的人數,已經高達十幾二十萬人。隔年元旦,紐約時報還以「猛瑪象一般巨大的人潮」為報紙標題,來形容當日的盛況。

這之後,歐美許多地方都還有各式各樣的跨年盛會,而由於西方文化在二十世紀的強勢影響力,這種派對形式的狂歡節,也開始向海外擴散,並且逐漸演變成我們現在所熟悉的那種跨年晚會。不過,跨年狂歡要發生在臺灣,還得再等上一些時日。

1945 年,蔣介石政府接掌了臺灣的政權,日治時候跨年夜的神社「初詣」,自然也就此消失在臺灣的歷史當中。而當戒嚴體制與白色恐怖籠罩人們的生活,不要說是半夜三更,就算是光天化日底下,也很難找到一大群人敢以狂歡為名,聚在外頭又叫又跳吧。

我們看 1949 年 5 月頒布的《臺灣省戒嚴令》,第 3 條第 5 款就明白寫著「嚴禁聚眾集會、罷工、罷課及遊行請願等行動」。第四條第二款則說,只要在戒嚴期間「聚眾暴動」,那就是沒得商量的唯一死刑。在那樣一個人人自危的年代裡面,光是參加一場普通朋友的聚會,都可能引來政府耳目的關切,甚至是不可想像的災禍(其中之一,可參考白色恐怖受難者陳新吉的故事),遑論要在市政府前集會喧鬧、敲鑼打鼓放煙火啦。

一件不常為人們注意的事情是:1949 年以後的每一個 1 月 1 日,對於生活在臺灣的人們而言,其意義不僅僅是新年元旦,同時還得是「開國紀念日」──1912 年的 1 月 1 日,孫中山在南京就任臨時大總統,中華民國的歷史正式向下開展。也由於元旦這天象徵著民國的肇建與新年的起始,在國民政府還深陷於各種憂患的年頭,這個對他們而言別具嚴肅意義的日子,便成了凝聚國家認同、激勵民心士氣的重要政治節日。

同樣從報紙來觀察:1950 與 1960 年代的元旦,三大報最重要的新聞,不外是蔣中正要對全國軍民同胞反覆宣示他反攻大陸的決心,或者是政府對所謂「國軍英雄政士」的歡迎與表揚大會。有別於日治時期殖民政府對臺灣人提出和他們同風同俗「過新年」的文化要求,蔣政府的元旦意在呼喚人民對於國家、領袖的擁護愛戴,並提醒社會大眾要和政府攜手同心、同舟共濟。

1970 年代末,中美斷交使得蔣政府的處境更為艱困。為了在風雨飄搖的時局當中,讓老百姓重拾對國家的信心,得創造出新的儀式。於是,從 1978 年的元旦早晨開始,每年的新曆元旦,都有大批群眾因著關於愛國的滿腔熱血或心理動員,被召喚到總統府前參加升旗典禮。試著問問你的父親母親,或許在我們都還能沒出生的那個時代,他們便已經在今天的凱達格蘭大道上,攜手迎接過好幾次新曆新年的旭日了呢。

五、狂歡的理由:1980 年代中期以後的跨年晚會

轉眼又是數個十年過去,元旦的國旗仍然在總統府前冉冉升起,只是廣場上的人群不再因著時局危殆而那樣的激情昂揚。世事不斷變化,人們迎接新曆元旦的心情也有所不同。經濟的快速起飛,使得臺灣人開始擁有追求享樂的餘裕。而隨著政治氣氛的逐漸緩和,夜生活的禁忌色彩逐漸卸除,夜間的大型娛樂活動跟著鬆綁,「跨年」也就成了一場狂歡的正當理由。

1986 年末,在臺北市的中華體育館(今天的小巨蛋附近),流行音樂界的龍頭「滾石唱片」召集了旗下歌手,以他們當年推出的話題歌曲「快樂天堂」為名,舉辦了臺灣歷史上第一場跨年演唱會。而在那場演唱會裡所發生的新年倒數,或許就是後來我們多半參與過的那種跨年讀秒儀式,在臺灣的開端。而,大致也是從這個時間點開始,「跨年」正式被標舉為一個值得慶祝的事件,電視臺開始競相投入跨年現場節目的製播,話題一次比一次熱鬧,臺灣人的新曆跨年夜晚,也因此逐漸變得繽紛燦爛。

1987 年,滾石唱片繼續舉辦了跨年演唱會(搖滾區票價只要七百元,真是回不去的年代)。1988 年,三家電視臺為了如何在跨年節目當中精準讀秒而傷透腦筋。1990 年,中國時報舉辦的跨年舞會請來了當紅港星劉德華,同時還邀請讀者以電話票選他的「開舞女伴」。1994 年,大叔陳昇踏上了他連續二十二個跨年演唱的旅途開端,新科臺北市長陳水扁則開啟了地方政府帶頭舉辦跨年晚會的風氣。1999 年,別具意義的千禧年前夕,空前巨大的人潮聚集在跨年晚會裡齊聲倒數。2004 年,臺北 101 正式落成,臺灣人從此擁有了一支年年燃燒的巨型仙女棒……

然後是 2014 年末,人們似乎厭倦了年年重複、了無新意的演唱會。大家開始在媒體上檢討著各種跨年活動的鋪張浪費,以至於 2015 年的這一刻,各地方縣市舉辦的跨年晚會,已有了顯著的退潮。不過。這並不表示臺灣人已然厭倦了跨年夜的狂歡氣氛──實際上可能正好相反。2014 年末,臺北捷運的流量達到 296 萬人次的空前紀錄。去年的同一個時刻,正在閱讀這篇文章的你,是否也屬於這項統計數字的一部分?那個夜晚,將近三百萬個由列車所載送的靈魂,都到了哪裡去尋求他們各自的安頓呢?

人們為了什麼理由要慶祝新曆新年的終末與起始,回顧過往的臺灣歷史,每個時代的臺灣人,或許都會給你不一樣的答案。不過,對於古往今來的人類而言,有些情緒與感懷仍是相通的:我們總盼望一個嶄新的開始,以及更美好的未來。「新年快樂」,那樣的祝福與期待,或許就是現在的我們仍然「跨年」的理由吧!

新年快樂!新的一年,也請多多指教囉!

- 呂紹理,《水螺響起 : 日據時期台灣社會的生活作息》,臺北:遠流,1998。

- 林玉茹,〈過新年:從傳統到現代臺灣節慶生活的交錯與嫁接(1890-1945)〉,《臺灣史研究》,21 卷 1 期,頁1-43。

- 廖漢騰,〈從開國紀念日到跨年狂歡:以媒體事件觀點分析 1994-2003 臺灣跨年晚會〉,《中華傳播學刊》,3(6),頁37-82。

- 關於日治時期臺灣人與神社的互動,可參見徐正武,〈日治時期臺南州神社之研究〉,臺南市:國立臺南大學臺灣文化研究所碩士班,2004。