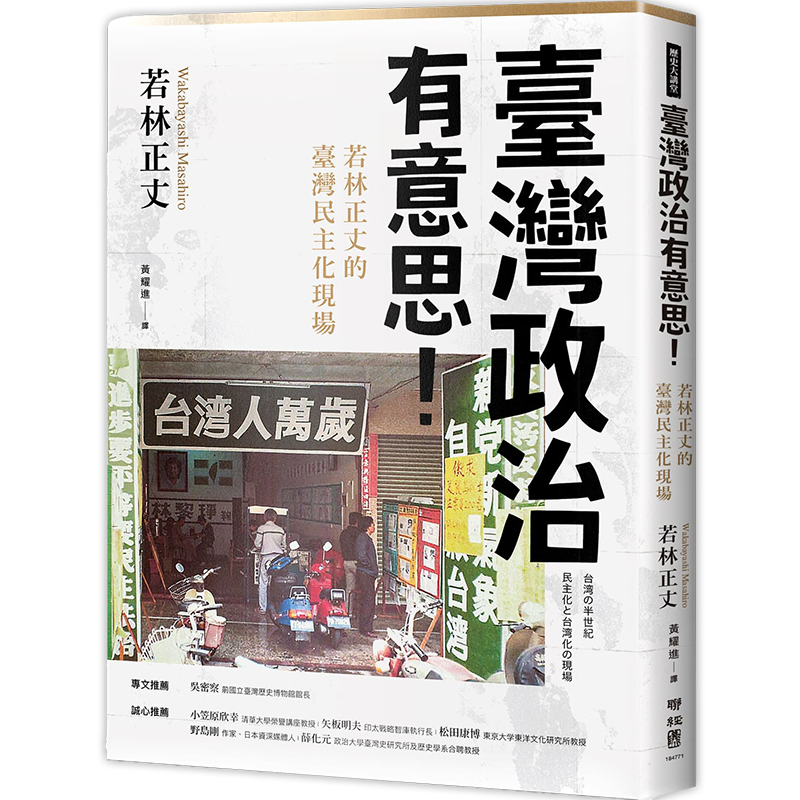

臺灣政治有意思!若林正丈的臺灣民主化現場

日本學界研究臺灣政治的第一人若林正丈,第一本的研究生涯回顧,第一手的臺灣觀察紀實。

「我們都不會忘記那一年」,在學界老友的回憶錄分享會上,前臺灣歷史博物館館長吳密察語氣相當篤定。他記得,老友之所以決心徹底轉型,將研究重心由日治時期抗爭完全轉向當代臺灣政治史,恰是由於老友那一年在臺灣的經歷。

那是 1980 年,吳密察的這位朋友是來自日本、後來成為臺灣當代政治史權威研究者──若林正丈。現今臺灣政治史的許多共享分析框架乃至基本入門常識,都源自於若林正丈的研究。而那一年,他於 2 月底來臺參訪,不久後,林宅滅門血案旋即發生。當時,黨外要角林義雄接受軍事審判,自宅明明遭到政府嚴密監控,職業殺手卻仍能闖入,殺害林義雄的母親和兩名年僅七歲的女兒,並且甚至還能順利脫身。「這件事對他來說衝擊很大」,吳密察回想──尤其,若林正丈當時的住處就在新生南路一段附近,「是距離林義雄家走路不到五分鐘的地方」。

翻飛的想法,遇上尚且不充分的知識──改用學術人的語彙來談論,若林正丈說當時的自己找到了一塊「知識的真空」,必須要加以填補,才能讓這些翻飛的想法更為具體、更為嚴謹,也才能真正知道臺灣的政治究竟發生了什麼,又是怎麼走到這裡。

「稀有動物」提倡臺灣政治有意思

事後看來,當時剛過三十歲的若林正丈不僅為自己找到了一輩子的學術任務,也成為一個領域的權威學者。他所填補的「知識真空」不只回應了自己所受到的劇烈衝擊,也為下一個世代的臺灣政治史研究奠下了基礎。但在 1980 年代,若林正丈走的這條路仍相當特殊,更未必能夠成功。在新書講座上,若林正丈甚至笑說:「這本書能夠寫、能夠出版,好像是有什麼特別的理由。但在 1980 年代,到臺灣親眼看過、自己做過實際調查的學術人士很少,日本人會用一句話,就說是『稀有動物』。」他謙稱,現在之所以會有人找他寫回憶錄,主因無非是因為自己是這樣的稀有動物,可以說是他佔了「時機的幸福」。

而回憶錄的臺灣版書名之所以會是《臺灣政治有意思》,也正是源於這樣「稀有動物」的時機與背景。在講座上,老友吳密察坦言:「之前,若林自己對這個書名也不太有把握。」畢竟,如同吳密察所說:「你說的這五十年,是我們流血流汗拚下來的,甚至冒著被關的風險、冒著生命的危險,你竟然那麼『輕佻』地說『有意思』?」

.jpg)

或者,引用若林正丈自己在書裡的說法:「這個『有意思』,語意上是要表現人們宜更加關心臺灣,臺灣的政治正在發生饒富深意的變化。」

克服同代人的偏見,「終於獲得完全的承認」

而親身經歷 1980 年臺灣政治的若林正丈,正是對這些變化最有感觸的日本學者。否則,在同一時間,日本乃至許多國家的學界都普遍對臺灣缺乏興趣。在書裡,若林正丈提到,當時日本較為親美的右翼將臺灣問題視為中國內戰的殘餘,是美國推動對中關係正常化的最後細節;而左翼知識分子普遍對共產政權仍抱有同情,或者認為蔣介石政權治下的臺灣自然是反動的、倒退的。

而針對人文學科中尤為盛行的後者,吳密察也有親身感觸。在講座上,他說自己初到日本求學時,「我明明是和蔣政權勢不兩立的人,但是一開始日本學術界的人也把我當作蔣政權法西斯底下出來的人,也不是什麼善類」。聽到一些觀眾的笑聲,吳密察快速強調:「是真的呀!他們是這樣認為的,你不覺得我們現在也常有一些死腦筋,覺得中國是獨裁國家、是習近平皇帝在管的地方,所以中國來的人也一定是中毒的。」

但若林正丈與他們不同。畢竟,他 1980 年在臺灣,經歷過林宅滅門血案的衝擊,記得黨外雜誌以一個「慟」字為封面,也記得新生南路上的小學彷彿什麼事都沒發生,小朋友依舊在課堂上大聲唱歌。而在回憶錄裡,他也寫到自己在同一時間,其實就已在和臺灣人的聚會裡感受到美麗島事件後的肅殺氛圍,同時,他也拜訪兩年前才參與鄉土文學論戰的臺灣文學家葉石濤,親耳聽他從本土角度講述臺灣史。這些種種的經歷都讓他感到「愕然」:臺灣政治走到 1980 年,太多關鍵的變局雖然「至今未能公開講述」,竟已是如此「博大精深」。

因此,若林正丈終於能夠克服同代人的偏見。就此而言,吳密察這樣定位若林正丈的努力成果:「用個人的方法,一個人努力在親中左派當道的局面下,走出一條路來。」終於,他證明臺灣政治真的很有意思,而他的研究取徑,也如吳密察所說,「終於獲得完全的承認」。

在轉折的之前與之後

顯然,若林正丈能讓臺灣政治史研究獲得完全的承認,絕對不只是因為他在 1980 年代佔了「時機上的幸運」而已。其實一直到今天,若要理解臺灣民主化與本土化的政治史歷程,都不可能繞開若林正丈的研究。在若林正丈所提出的分析框架中,最經典的概念首推「中華民國臺灣化」的歷程。亦即,中華民國的政治秩序原先完全以「另一個正統中國」為組織原則;但隨著時間演進,在憲政運作、政治菁英組成、民眾認同與意識形態等各方面,這個政治體的運作都愈來愈「臺灣化」,也就是愈來愈能反映出中華民國政府統治的是臺灣,而不及於中國。

又比如,若林正丈也提出另一組框架,認為中國國民黨政府自蔣經國晚期以降所實施的是「分期付款的民主」,雖迫於壓力實施民主改革,但是在當權者能夠負擔的前提下逐步進行──蔣經國其實是在逃跑,但從民主化的角度來看,他為了保存政權,逃跑的方向不是往後、而是往前,因此也可比喻為「朝前方逃走」。

這是至今依然經典、依然經得起檢驗的概念,但這些概念當然也是時代的產物。在新書講座上,若林正丈回答出版社所預先準備的問題時,即可看出 1980 年對於提出這些框架的這位學者而言多麼重要。

比如,被問到臺灣轉型過程中「有沒有哪個關鍵事件讓您覺得『如果這件事沒發生,後來的歷史發展就會完全不同』」,若林正丈的兩個回答恰好分別落在 1980 年代關鍵轉折的之前和之後不久。關於這些轉型將如何啟動,又將如何延續。

一方面,蔣經國之所以必須「朝前方逃走」,最重要的背景因素是中華民國的國際處境崩潰,但若林正丈在講座上指出,美國與中華民國斷交不一定要等到 1979 年、亦即美麗島事件那一年。其實,尼克森早在推動美中正常化,只是在 1974 年連任後旋即面對水門案的醜聞危機,「尼克森第二任快速推動中美建交的構想也告吹了」,最後被迫黯然下臺。若林正丈在座談會上拋出這道問題:「美中有可能 1974 年就建交,最後實際上是 1979 年」,斷交因此並未發生在蔣介石依然在任、黨外實力也更弱的時候,「這五年的差別對臺灣發展有什麼樣的意義?」

另一方面,「中華民國臺灣化」的歷程雖由蔣經國開端,但後來的方向和步調高度受到李登輝的引導。李登輝繼任時的驚滔駭浪,若林正丈在回憶錄中亦動用許多篇幅討論;但在講座上,他拋出的疑問是,「李登輝當時 65 歲,但身體還非常健康,不然,他在繼任之後,其實承受非常大的精神壓力」,倘若 80 年代後半的李登輝身心狀況稍差一些、更接近他幾年之後的狀態,這樣「中華民國臺灣化」的轉型過程,又是否會發生變卦?

對於這兩項問題,若林正丈都說他自己沒有答案。但這樣的好奇,不僅呈現 1980 年代的分水嶺有多麼重要,卻也同時凸顯出這道分水嶺的意義絕非理所當然。不論是在其之前或是之後,一些看似細瑣的先後順序變化,都有可能改寫若林正丈所謂「中華民國臺臺灣化」和「朝前方逃走」的進程。

的確,不論是對臺灣而言,還是對若林正丈個人的學術經歷而言,1980 年代的轉折當然非常重要。然而,這道轉折究竟能發揮出怎麼樣的意義,之後是否能夠走出自己的一條路、終於走向「獲得完全的承認」,終究更有賴於之後的持續努力。

一九七○年代開始,臺灣的國際地位處境有巨大轉變,與日本斷交、中共與國際的關係趨於和緩。以當時的日本主流眼光,臺灣幾乎等同於歷史進程中殘餘。而就在這個年代,若林正丈考進研究所,踏入臺灣研究的開端。

「現在,臺灣的政治很有意思。」

「在我的印象中,臺灣的社會隨著每次的選舉都像蛻下一層皮般變化。」從戒嚴時期的肅殺、黨外的抗爭,一路走到逐步開放選舉、新政黨成立、第一任民選總統的出現……,半世紀以來,若林走踏過臺灣各地,實地考察各種選舉,他見證了臺灣民主的誕生與扎根,對此提出自己的一方見解與「臺灣化」理論,是若林將日本的臺灣研究從邊陲帶進了眾人的目光之中。

書中除了臺灣人對於自身的探索、追尋和努力,也可以看到若林作為一個研究者對臺灣所投注的熱情與溫度。這五十年來的時光,不僅是臺灣民主化與臺灣化的歷程,更是若林研究生涯的縮影。若林正丈的研究人生,也成了研究臺灣的人生。

「現在,臺灣的政治很有意思。」

「在我的印象中,臺灣的社會隨著每次的選舉都像蛻下一層皮般變化。」從戒嚴時期的肅殺、黨外的抗爭,一路走到逐步開放選舉、新政黨成立、第一任民選總統的出現……,半世紀以來,若林走踏過臺灣各地,實地考察各種選舉,他見證了臺灣民主的誕生與扎根,對此提出自己的一方見解與「臺灣化」理論,是若林將日本的臺灣研究從邊陲帶進了眾人的目光之中。

書中除了臺灣人對於自身的探索、追尋和努力,也可以看到若林作為一個研究者對臺灣所投注的熱情與溫度。這五十年來的時光,不僅是臺灣民主化與臺灣化的歷程,更是若林研究生涯的縮影。若林正丈的研究人生,也成了研究臺灣的人生。