時間過得飛快,《臺灣吧》的系列影片已經走向了最後一集。在開始吃雞蛋糕、並且重新走進舊日臺北的同時,不妨讓我們回顧一下這一連串故事的起點──你還記得,第一個在《臺灣吧》隆重登場的歷史人物,究竟是誰呢?

是的!想起後藤桑了嗎?就是日治時代,那位主張以「生物學原則」治理臺灣、並且推行了大規模「舊慣調查」的後藤新平先生。而如果你對《臺灣吧》的第 0 集有點印象,你應該還記得:鴉片的專賣利益,是日治初期在臺灣擔任民政長官的後藤桑,能夠改善總督府財政狀況的關鍵因素。

不過,故事總是相互連結在一起的。鴉片雖然為殖民政府帶來了龐大財富,但作為一種毒品,它持續性的合法販賣,也曾給島嶼上的人們帶來許多危害。當然,政府靠著販毒來開闢利源,不可能不引起有識者的憤怒。於是日治中葉,在總督府又一次地顯露出要利用鴉片來擴大財政收入的跡象時,一群知識分子決定與統治者展開對抗,並且留下了一段挺有意思的故事。

這篇文章打算帶領你走進歷史現場,看看鴉片煙膏如何被後藤新平打進了他的如意算盤,並且如何與課本上那些發生在日治臺灣的社會運動聯繫在一起。你會發現:鴉片不只在 1840 年代成為欽差大臣林則徐的一場硬仗,日治時期的臺灣人,同樣也有屬於他們的「鴉片戰爭」。[1]不寫太長的前言了 ── 開始囉!

一

先來說說鴉片的一些歷史故事。

我們都知道:19 世紀的清政府,曾經為了鴉片問題而跟歪國人鬧得雞飛狗跳。不過在那之前,這種由罌粟加工而成的商品,其實很早就已經被帶進中國了。大家都很熟悉的《本草綱目》成書於明代晚期,在那本書裡面,就找得到鴉片的蹤影。再早一個世紀,有個文人叫徐伯齡,他的文集《蟫精隽》當中,也已經提到了鴉片的名字。

但是,在徐伯齡與李時珍的時代,鴉片其實被看作是一種藥品。《蟫精隽》說它「能治遠年久痢」,效用遠勝一堆有的沒的玩意,「其價與黃金等」。《本草綱目》講得更明白:鴉片「主治瀉痢、脫肛不止」──換句話說就是超強效的征露丸,一顆吞下肚,就能堵住你有如滔滔江水連綿不絕的……咳嗯,真是太厲害啦。[2]

不僅能治拉肚子,鴉片還被同時代的人當成一種壯陽藥。上面談到的兩本書,都曾提到鴉片在床笫間事的應用。在這裡,我們已經看到鴉片作為一種娛樂性毒品的影子。而在明代晚期,隨著產自美洲的菸草輸入中國,吸煙變成了一種普遍的消費行為,鴉片在同一時間也被中國人攪和到菸草裡頭,燃燒為癮君子們吞吐的白色雲霧。

不過,既然是價值與黃金不相上下的東西,一開始的鴉片,自然是富人階級才能吸食的高級貨。一直要到它的進口量增長到一定程度,鴉片煙膏才有可能在民間社會普及開來,而這已差不多是清代以後的事情了。[3]

鴉片傳入臺灣的時間點,現在還不是非常確定,但總之和 17 世紀的海上貿易脫不了干係。我們都知道,臺灣在那時候是東亞海域的貿易中轉站,鴉片會輸入進來,也是很自然的事情。

而同樣的,在早期的臺灣,鴉片也經歷了從藥材轉變為嗜好品的過程。清領時期,從來無法被有效阻斷的走私貿易,讓鴉片的吸食風氣得以延續發展下去。隨著 19 世紀中葉的開港通商,這種消費性商品的進口量,更是節節攀升。[4]

與此同時,民間社會的鴉片癮,也在臺灣衍生出嚴重的問題。白銀外流、生產力下滑、社會問題叢生,「吃煙」的風氣給這座島嶼帶來的麻煩,都與我們在教科書上讀到的晚清中國相近似(儘管鴉片所產生的關稅與釐金,對晚清的臺灣財政而言,也成了一項重要收入)。一直到了日治時代,鴉片問題的治理,也仍然是總督府的棘手難題。[5]

不過,在剛剛要統治臺灣的時候,日本人似乎沒有把這裡的鴉片問題給看得太嚴重。1895 年的日本下關春帆樓,在準備簽訂《馬關條約》的那場會談裡面,清日雙方就談到了臺灣民間的鴉片風氣。那時候,代表日本的伊藤博文,便曾信誓旦旦地告訴清國使節李鴻章:日本政府必定能夠禁絕臺灣的鴉片進口與吸食。

伊藤對嚴禁政策的成效如此樂觀,大致是因為十九世紀後期日本成功阻斷鴉片輸入本國的歷史經驗。可是,在臺灣要落實同樣的政令,究竟要動員多少警力查緝走私、會不會激化民間的反對情緒呢?

在日治初期的臺灣,這些考量都是非常實際的。那時候,總督府已經投注了許多資源,對付全臺各地大大小小的變亂。在財政困窘、民心浮動的情況底下,要是因為禁絕鴉片,而搞出另一批反抗份子,只會讓統治者更加頭痛。顯然,臺灣的鴉片問題,要比伊藤當初的想像,還複雜上很多很多倍。

二

不管怎麼說,臺灣的鴉片問題最終還是要解決的。畢竟,讓殖民地人民沉淪在毒品當中,對於當時候亟欲躋身世界強權、實現「文明開化」的日本而言,總不是一件光彩的事。不過,鴉片該怎麼禁,才能讓人家感受到日本政府的決心,同時又不會在大局初定的臺灣搞出亂子,可真是一門學問。

實際上,臺灣的首任民政長官水野遵先生,就是因為沒有辦法搞定鴉片問題,才掛冠求去的。而他遞辭呈的對象不是別人,正是當年在春帆樓上主張鴉片「斷禁論」的臺灣事務局總裁伊藤博文──伊藤先生現在總該明白,代誌不像憨人想的那麼簡單了吧!

殖民地臺灣的鴉片問題,在當時的日本國內,也掀起了熱烈討論。有些人主張要嚴厲禁絕,有些人卻認為應該放任不管。正反雙方各說各話,可真是讓人頭疼。

不過,很幸運的,日本政府最後還是從紛紜議論當中,找出了解方。不僅看上去能夠穩健地控制住鴉片氾濫,同時還可以在完全禁絕鴉片以前,讓總督府壟斷這種商品的專賣利潤 ── 「一兼兩顧,摸蜆仔兼洗褲」,真是賺翻啦!

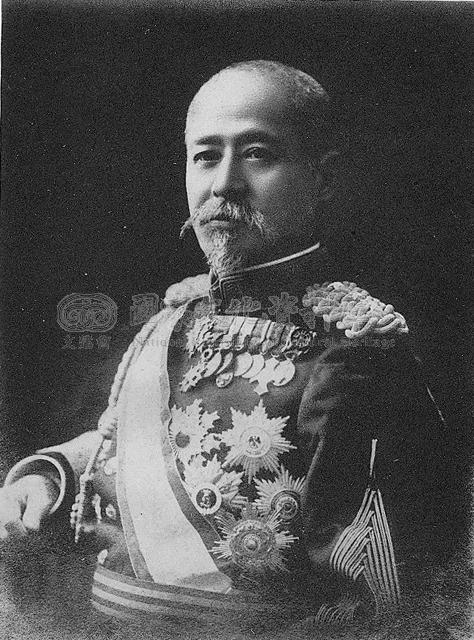

這套辦法,也就是所謂的「漸禁政策」與「專賣制度」了。這兩個點子,雖然都不能說是後藤新平的創意,但在日治初期,總督府處理臺灣鴉片問題的具體對策,仍有一大部分得歸功於他的擘畫。這個時陣的後藤先生,其實是日本政府的衛生局長,在此之前,這位醫科畢業的知識青年,已經給衛生局幹了好幾年的事兒,鴉片這方面的事情,他自然也是略懂略懂的。[6]

但是,後藤桑的識見不凡,並不僅僅體現在他的公衛專長。而是他能夠明白:臺灣的鴉片該如何禁絕,除了是一個醫療衛生議題,同時也關係到這塊殖民地的政治、經濟與社會秩序。換句話說:總督府所要的鴉片政策,是從統治者的視角出發,系統性地考慮所有這些問題,並且謀取最好的利益。

而後藤新平果真也想出了一套面面俱到的辦法。在提供給總督府的《關於臺灣島鴉片制度意見書》裡面,他明白地說道:採用他所設計的漸禁方案,不僅能夠以相對溫和的手段達到最後的理想目標,更重要的是:窮到要命的總督府,每年可以因為與此配套的鴉片專賣制度,獲得兩百四十萬日元的預期收入![7]

能夠有效解決棘手的鴉片問題,同時還能給財政赤字帶來久旱甘霖,後藤的漸禁政策,自然受到日本政府的歡迎。主意既是他想出來的,實際要怎麼幹,自然也是找來本人最清楚不過。很快的,後藤新平被延攬為臺灣總督府的衛生顧問。再隔兩年以後,後藤桑也就跟著被新任的臺灣總督兒玉源太郎拔擢為民政長官,展開了他的殖民地官員生涯。

三

不過,漸禁政策跟專賣制度,怎麼會搞在一起呢?都說要禁鴉片了,怎麼日本人還要來賣鴉片啊?

簡單地說,鴉片的專賣,就是把製造與批發鴉片的權力交由政府壟斷,藉由公權力的控管,來逐年削減鴉片的消費、控制成癮者的數量,從而達到漸漸禁絕鴉片的目的。因此,漸禁政策的推行,同時也意味著總督府得建立自己的鴉片工廠,從進口原料的加工到市面上的流通,控制住島內鴉片煙膏的供應鏈──當然啦,還得從中撈一筆。雖然這種工廠掛的是「製藥所」的招牌,但本質上,總督府做的事情,也根本是利用「漸禁」、「醫療」的名義,在販賣毒品獲利。

我們當然也可以相信後藤的說詞,亦即持守溫和主義的逐步禁絕,才是解決當時臺灣鴉片問題的正道。實際上,這也確實符合後藤桑一貫的「生物學治理」原則。不過,鴉片的專賣為總督府開拓了龐大利源,也是不爭的事實。從鴉片上頭賺來的錢,對日治前期的財政紓困,著實是一劑強心針。這樣看來,在財政與衛生問題的天秤上,究竟哪一端對於日本政府而言,會比較重要呢?[8]

話又說回來:後藤桑提出的鴉片專賣制度,利頭究竟有多大呀?這個問題,只消一個數字,我們就可以看明白了 ── 1898 年,臺灣總督府一年的殖民地收入,大致是七百五十萬日圓,而這七百五十萬當中,就有將近三百五十萬,來自於鴉片專賣的利潤。

另一方面,當年臺灣的財政還未能自立的時候,日本本國撥給臺灣總督府的補助金,也不過在四百萬元左右。易言之,1898 年總督府的全年收入,有將近三分之一,都來自於鴉片的貢獻呢![9]

1898 年,正巧也就是後藤新平接任民政長官的那一年。到臺灣任官,當然不是後藤桑能事先計劃好的事情。但是,當年由他發想的鴉片專賣制度,以及他為總督府所開拓的那兩百四十萬財源,現在可是完完全全地派上用場了──真不愧是後藤新平啊!遊戲一開局,手上的資金就硬是比別的玩家多了快三分之一……裁判,裁判呢?這根本就是作弊啊啊啊![10]

接下來的故事我們都很熟悉了:後藤新平這個行政官僚中的高手高手高高手,在他的民政長官任內推動了許多重要的基礎政策,而在他主政的這段期間,臺灣也從日本財政的累贅,搖身變成了能夠自給自足的帝國殖民地。這就好像是收養一個小孩,高中都還沒畢業就已經不用幫她繳學費。很快在不遠的未來,還能夠發揮生產力,幫忙家裡的事業,真正是歐妹爹多,可喜可賀!

四

當然,日治五十年的歷史對於臺灣人而言,總不都是可喜可賀的事,鴉片問題也是一樣的。前面說過,鴉片的專賣利潤,在相當長一段時間裡面,都是總督府重要的歲入來源。在這樣的情況底下,日本政府究竟有沒有打算根絕臺灣的鴉片問題,免不了要啟人疑竇。

出現在歷史課本上的蔡培火先生就曾懷疑過這件事。在他眼中,總督府的漸禁政策搞了幾十年,除了鴉片沒能在臺灣消失以外,鴉片的銷售額竟也沒有什麼下降,這很難不讓人覺得總督府是在透過專賣搞錢。

和蔡培火同一個時代浮現於歷史舞台的臺籍知識分子,同樣沒有忽略這個問題。1925年的第六次「臺灣議會設置請願運動」,他們所遞交的其中一件請願書,就譴責了總督府沒有厲禁鴉片,只為了圖那每年六百萬圓的專賣收入。[11]

雖然如此,在1920年代臺灣的社會運動裡面,鴉片問題倒也一直不是主軸。某種程度上,這可能與人們對於鴉片的觀感有點關係──今天的我們談到日治時代的鴉片,說的好像都是糟糕的事。但在一百年前的臺灣人來說,鴉片除了仍舊具有前文提到的藥物功能以外,若不是嚴重的成癮、把自己搞成鴉片窩裡的活死人,那麼,吸鴉片充作一種休閒娛樂,其實是相當正常的行為。

著名的作家葉榮鐘就曾說過:

在民國前臺灣的上流社會,鴉片是一種社交上禮貌,請客人抽一下大煙,就像現在請人抽一支長壽香菸或三五牌的洋煙一樣。不過抽大煙必須持有鑑札,不然碰到警察來臨檢就會發生麻煩,原此常在煙盤腳出入的人,為安全計,勿論上癮不上癮都領有執照,出門帶在身上以防萬一。[12]

或也因為這樣的緣故,極力反對鴉片的林獻堂,其實一直領有總督府的特許鑑札。而像他這樣的臺籍知識份子,反鴉片的態度會轉趨激烈,大概都是在參與了 1920 年代的社會運動、對鴉片戕害整個社會的害處有了體認以後。下面的文章,我們還會再談到這點。

另一方面,鴉片問題遲遲沒有成為眾所矚目的焦點,也是由於同一時間還有各種各樣的重要議題。而且,縱然大家對鴉片的漸禁與專賣感到不滿,但長期以來,這兩個政策,總沒捅出什麼大亂子。加上鴉片在總督府的財政收入當中,所佔比例確實不斷在降低(在 1920 年代,大約是 5-10% 左右),吸食者的總數也持續在下滑。運動要從鴉片議題上找到著力點,大概不太容易。

就這樣,儘管有些不滿的聲音,但漸禁與專賣,仍是那樣穩定地運作下去。1920年代有關臺灣鴉片專賣的一些弊案,曾給殖民政府蒙上陰影,但還不致掀起大規模的反抗運動。一直要到 1929 年底,總督府的一項新政策,看起來即將扭轉鴉片吸食風氣在臺灣長期衰退的趨勢,才點燃了抗議的引信。[13]

這怎麼回事呢?簡單的說:20 世紀初的日本人在鴉片問題上頭,頗受國際壓力,偏偏他們是那個時代還存在著鴉片特許制度的少數國家之一,並且還鬧過幾次走私鴉片的糟糕新聞,其中一次甚至上了《紐約時報》,讓整個日本都感到顏面無光。彼個時陣,反鴉片毒害是世界趨勢。就跟現在大家要簽公約減少碳排放一樣,日本也在 1925 年的日內瓦鴉片條約當中簽了名,這代表他們在三年以後必須積極作為,在臺灣修正舊有的鴉片法令。

殖民政府也確實是這麼幹了。1928 年底,他們公布了新的鴉片法令,其中一些條文,例如禁止開設鴉片煙館、為鴉片成癮者進行矯治等等,看起來都對掃除毒害有些幫助。這樣看來,總督府的鴉片政策,確實是往前邁進了一步。

糟糕的是,新的鴉片令頒布了一年以後,總督府竟然又發布消息,說是新法令沒有顧慮到那些「未登記卻秘密吸食鴉片」的人,為了「人道考量」,他們決定要讓那些「有隱情不得不吸食鴉片者」,重新申請鴉片吸食的特許證明──換句話說,想要抽鴉片煙的人,這會兒只要向政府說明自己的「隱情」,就可以光明正大地去哈兩管啦!

五

這件事情一見報,立刻引來了諸多臺籍知識分子的強烈反彈。特別是蔣渭水所領軍、剛剛成立一年有餘的台灣民眾黨立刻採取了行動,向總督府提出鄭重抗議。他們列舉了各種理由,反駁總督府的所謂「人道考量」(其實也就是延續以往不協助勒戒的消極態度)根本是鼓勵更多吸毒者戕害自己的健康,同時批評他們是站在擴大收入的考量,來做成這個決策。

總督府是否為了財政目的而決定重開鴉片特許的申請,現在還沒有一個定論。實際上,若站在漸禁政策的角度來思考,這或許是不得不然的配套措施。[14]不過,蔣渭水等人的憤怒,也是可以想見的。前面提過:即便臺籍知識分子對於鴉片政策感到不滿,同時也質疑總督府靠著專賣生意在賺錢,但長期以來,能夠合法吸食鴉片的人口數目仍是逐年下降的。這樣看來,漸禁政策的推行,確有其一定的成效(殖民地臺灣的「成功經驗」,同時也是日本在國際鴉片會議上為自己辯護的絕佳武器)。[15]

然而,總督府重開鴉片吸食特許申請的這項新政策,就像是給漸禁政策打了一耳光──你這樣搞,鴉片根本不可能在臺灣消失嘛!專賣局繼續供應鴉片,往後就會冒出更多的祕密吸食者,總督府只要隨便挑個黃道吉日說:「呀呼!咱們又開放登記囉~」這樣一來,新的鴉片吸食者只會前仆後繼地出現。如果把殖民政府想得壞心一點,是不是只要他們一缺錢了,就來開放鴉片特許呢?如果是這樣的話,漸禁政策根本是個幌子吧?

撇開對總督府的質疑不說,要理解這些知識份子的憤慨,還應該去看看他們在日治中期所投入的志業。如果你對中學歷史還有點印象的話, 1920 年代,這些臺籍菁英都在忙些什麼?

除了前面提過的議會請願運動與臺灣民眾黨以外,另一個課本上的關鍵字,肯定是臺灣文化協會。知識分子結成這個團體的用意,課本上也講過了,是要啟迪民智,讓生活在臺灣的普羅大眾,能夠經由知識的啟蒙而產生自覺,建立起屬於臺灣人的文化自信心,進而才有追求自治的可能。

文明開化的第一步,是要擺脫固有的陋習,如同蔣渭水在他那篇著名的〈臨床講義〉當中所提到的,要給臺灣治病,帶領這座島嶼上的人們邁向文明世界,首先該做的事,就是把一切「風俗醜態」、「缺乏講衛生」、「墮落怠惰」的病象給祛除。理所當然的,鴉片也是這些拖垮臺灣人的壞習慣之一,是必須消滅的敵人。眼看著這個敵人正在漸漸死去,總督府的一紙命令卻突然讓它重獲生機,大家怎麼會不生氣呢?

也是因為這樣的緣故,曾寫下《臺灣通史》的連橫先生,與他那篇著名的報紙投書,才會被社會輿論砲轟到滿臉豆花。該文被當時《臺灣民報》的一篇文章起了個別名,叫〈新阿片政策謳歌論〉,[16]報上的其餘評論也群起圍剿,讓他陷入了四面楚歌的境地。連橫的文章,被許多人認為是在給總督府的鴉片政策歌功頌德,甚至是「受某方面之利用而作違良心之毒文」。[17]

且不說時人如何批評連橫,從前面提到的那場新文化運動看來,臺灣的新知識份子為了掃除鴉片陋習,已經在各種場合裡面講到「喙角全泡」,而過往的連橫,也被看作這群人的一員。[18]然而,這篇刊登在(被認為是殖民政府傳聲筒的)《臺灣日日新報》上的文章,卻突然跑出來賞了大家一巴掌。文中,連橫也並不正面回應抗議聲浪,反倒是跟著總督府的論調重複跳針漸禁政策的好處,或者列出一堆不著邊際的論點,例如臺灣的吸食鴉片人口比例不高、歐美文明國家也有吸食鴉片的事情、成命不好收回……

也難怪人家要說他的文章是為總督府護航了。從新政策頒布以來,反對陣營已經反覆陳述了他們的意見,例如吸食鴉片的人口當中有相當大部分的矯正並不困難(這點同時得到當時候各地醫師會的背書)、[19]總督府的決策背離了國際正義與信用原則、重開鴉片特許是否為擴大收入手段的控訴等等。然而,這篇文章卻堆砌了許多不相干的理據來說漸禁政策的好話,繞開了反方所提出的種種質疑。無論他本來的用心究竟如何,在一個公共議題的討論當中,連橫選擇了一種去脈絡化的辯論策略,大概也不是挺好的示範。[20]

不過,若擺在當時《臺灣日日新報》上頭支持開放特許申請的種種言論當中來看,連橫的那些論述,倒也還算平和。其他的一些文章或報導,針對帶頭抗議的臺灣民眾黨人,則不僅沒有好話,甚至還發動了猛烈的人身攻擊。「御用報紙」如此,總督府方面對於民眾黨的打壓,更是不遺餘力。隔年,這個活動力頗為旺盛的政黨,便被一紙命令強制解散了。顯然,在這場由鴉片引起的風波當中,殖民政府簡直恨透了民眾黨人,但是,這些傢伙到底幹了什麼好事,值得日本統治者這麼樣的咬牙切齒呢?

六

故事的場景要回到 1925 年初的瑞士日內瓦。前面已經說過:日本在國際鴉片會議上被釘得滿頭包,他們簽下了條約,並且在三年之後頒布了臺灣的「鴉片改正令」。若沒有國際輿論的壓力,恐怕到了日治終末,臺灣的鴉片漸禁政策也不見得會發生後來的這些變化。也因為這樣,當時的日本政府只要跟外國人談到鴉片,總是惶恐得緊,深怕自己再受指責,又給說成是毒害亞洲的麻煩製造者。

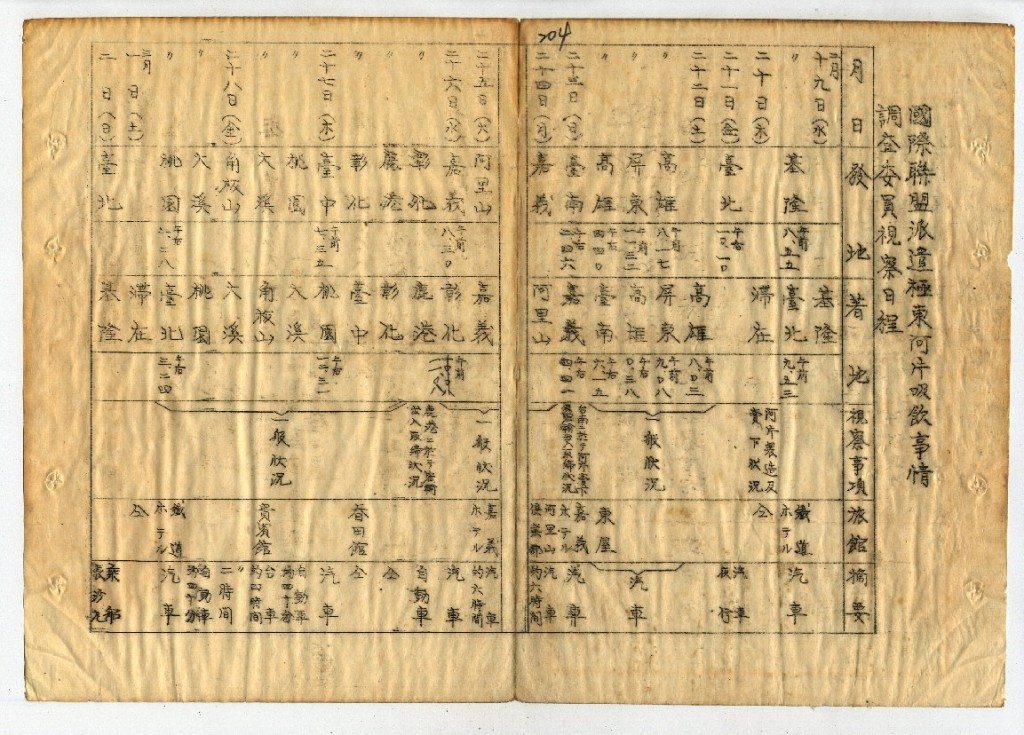

到了 1928 年底,國際聯盟決定要派遣一個鴉片問題調查團,來考察遠東各國是不是按著前述條約的規定在辦事。這個小型的調查團,原本只打算訪問那些涉及鴉片問題的地方,回頭寫個報告,也就交差了事。沒想到在結束了訪視臺灣的行程以後,日本政府卻把他們邀請到了國內大肆款待,還送到京都、奈良去玩了幾天。嚴肅的調查團,瞬間成了一群歡樂的觀光客啦!

當然,日本人總不是沒來由地要伺候這些歪國人。[21]而這些款待或許還真有點效果,在調查團最後送給國際聯盟的報告書裡面,日本政府在臺灣實行的鴉片制度,可不只是被美言了幾句而已,其中還有一些與事實不符的陳述,顯然採信自日本官方的片面說詞。這個調查團……好像不是很認真在辦事啊。[22]

無論如何,日本政府在鴉片問題上頭的弱點已經很明顯了:他們怕的就是自己的國際形象受損。而在 1930 年初的反對增發鴉片特許運動裡面,民眾黨人果真也抓住這點,狠狠地踩到了統治者的痛腳。

事情是這樣的:1929 年底,總督府決定重開鴉片特許的申請以後,蔣渭水等人旋即開始四處奔走,除了給日本首相以下各個不同層級的政府單位,以及各個政黨、報社送上抗議書以外,它們也在全臺各地舉辦了有關的講座,大力宣傳這次的運動。但是,所有這些手段,雖然升高了日本國內對臺灣鴉片問題的關注與討論程度,卻不見得能夠發生實質的影響。為此,蔣渭水與他的同志們想到了一著好棋:日本政府怕丟臉是吧,咱們就把你的臉給丟到國外去!

這個時候是 1930 年 1 月 2 日,總督府正慶賀著新年伊始,渾然不知接下來他們準備倒楣。同一時間,國際聯盟的鴉片調查團,還在東亞世界的某個地方晃悠。距離他們到訪臺灣,約莫還有一個半月。而蔣渭水等人抓住了這個時機,給國際聯盟發出了這封電報:[23]

日本政府這回新特許臺灣人吸食鴉片,乃是人道上的問題,違反國際條約。對右記政策的遂行,請速速阻止之。[24]

兩天後,國際聯盟所在的日內瓦,傳來了收到電文的消息。事情在約莫一周過後見了報、曝了光,這下不只是臺灣的殖民政府頭痛,連帶還驚動了日本內地。總督府的總務長官返回日本述職的時候,便因此事受到了責問,中央政府還因此特地派人來臺調查。這件事情同時在政壇掀起了相當大的波瀾,一些頗有分量的政治人物,也對重開鴉片特許申請的新政策表示了反對意見。看起來,蔣渭水與他的夥伴們丟出的這顆電報炸彈,可真是把總督府給轟得七葷八素啊![25]

不僅如此,民眾黨人還進一步看準機會,在鴉片調查團抵達臺灣以後與之會議,當面向他們表達了抗議訴求。對於這樣的動作,殖民政府更是大為緊張,臺北州的警務部長便曾連番地勸說林獻堂,希望透過他來阻止蔣渭水等人與調查團的會面。

與此同時,總督府也針對民眾黨人發動了前文提到的輿論攻勢,除了製造群眾熱烈擁戴鴉片特許政策的假象以外,御用報紙甚至還把蔣渭水娶小妾的事情,拿來當作抨擊他的口實。從這些急躁的反應看來,殖民政府確實是被這場反對運動弄得相當頭疼。而這個告洋狀的故事,也在臺灣民眾黨並不算長的歷史裡面,留下了挺有意思的一個段落。

七

雖然搞得聲勢浩大,民眾黨人的這些行動,仍舊沒能把重開鴉片特許申請的政令給退回總督府去。而儘管蔣渭水等人在當年的臺灣鐵道飯店(也就是今天臺北車站對門的新光三越)裡頭,與國際聯盟派來的鴉片調查團相談甚歡,但那幾個歪國人回去寫報告的時候,似乎也沒怎麼提這件事情。日本政府仍舊平安地度過了這次關於鴉片問題的國際考試,至於他們到底有沒有買通調查團,就不知道啦。

這倒也不是說臺灣民眾黨為了鴉片鬧了個把月,全是白忙一場。現有的研究多半認為:這場反對運動,仍舊影響了總督府後來的施政方針,特別是加速推展了鴉片成癮者的矯治工作。[26]

我們知道民眾黨人的主張,是積極地矯治鴉片癮者,而非無止盡地放任其吸食毒品。參與這場抗議的各地醫師會,也抱持同樣的看法,他們同時還根據自己的醫療知識,來給總督府提方案、擬建議。雖然很難知道反對運動期間丟出來的這些意見,有多少比例曾被總督府曾納入考慮,但可以肯定的是:在民眾黨人開始帶頭抗議以後,殖民政府對鴉片癮矯治工作的推展,確實轉趨積極了。

其中一件大事是「更生院」,也就是鴉片矯正所的建立。更生院原先是在鴉片調查團抵臺前一個月,由總督府倉促建立起來的矯治機構,顯然是個應付考核的產物。不過,初期的戒癮工作,效果相當不錯。兩個月內,這個僅有三十張床的臨時矯治所,竟成功地讓三十七名成癮患者完全地戒除鴉片。[27]

可能因為成效良好的緣故,讓總督府也對鴉片成癮者的矯治有了信心。更生院後來搬遷到更大的地方,成了專門的醫療院所,臺灣各地的總督府立醫院,也開始設立鴉片癮的矯正專科。以往消極的鴉片漸禁政策,至此終於有了改變。臺北的這所更生院,位在今天的重慶北路與涼州街口。我們原本還有機會見到這幢饒富意義的古蹟,不過由於一再重演的那種戲碼,在臺灣,人們想要在生活裡遇見歷史,總是困難一些。

談到更生院,就必定得說說那位好聰明的杜聰明先生了。《臺灣吧》第 0.5 集最末,曾經介紹他是臺灣第一位醫學博士,並且針對鴉片癮者開發了新的尿液驗毒法。而更生院的工作,一開始也就是由他所主持的。那時的杜聰明,在鴉片問題的研究上已累積起不少成果,同時也有實際的矯治經驗。放眼整個臺灣,大概找不到比他更適合來擔綱這項工作的人才了。

時勢造就英雄,或者英雄造就歷史──這在近年來歷史學者們對於杜聰明的重新考究當中,是個有趣的議論話題。一定程度上,我們過往對於杜聰明的一些既定印象與歷史評價,可能需要一點審視與修正。

以鴉片癮的矯治為例,傳統的看法認為:杜聰明所開發的藥劑,有效地抑制了鴉片成癮者的禁斷症狀(也就是患者在毒癮發作期間所承受的身心痛苦)。不過,新近的研究指出:杜聰明的新藥,原理與前人或許沒有不同。他真正能夠獲致成功的原因,恐怕還是因為總督府指派他主持的這所「更生院」,讓他得以針對成癮者實行「完全隔離,嚴厲監視」的住院治療模式。[28]

無論如何,在 1930 年代臺灣治療鴉片癮的這段歷史當中,杜聰明的活躍是無庸置疑的。與前面提到那些積極發聲的知識分子相比,相對沉默的杜聰明,其實最為成功地影響了總督府之於鴉片問題的種種決策。[29]

在戒癮工作的全面推展之下,臺灣的鴉片成癮者急遽減少,直到日治末期幾乎消失。鴉片專賣與漸禁的這段歷史,也自此走進了尾聲。

八

不太有人注意到的事情是:現在,我們還能在臺北市的某個角落,找到日治時代鴉片故事的歷史陳跡。兩年前,國立臺灣歷史博物館成立了南門園區,這個地方位在今天的中正紀念堂附近,財政部旁的南昌路上。我問過幾個朋友,知道臺史博有個南門園區的人其實不多(更多的是約在那兒吃飯,然後赫然發現它不只是餐廳),相當低調的一處古蹟。該處在日治時代是專賣局的工廠,其中一些建築,就與當時候臺灣的鴉片生產過程有點關係。

今天生活在臺灣的我們,一想到鴉片,腦海裡首先浮現的,總是有關清末中國的種種影像,這是因為我們的中學歷史課,總強調鴉片是深刻影響近代中國的一個重要因素。相對的,鴉片與臺灣的種種聯繫關係,其實是相當晚近才被我們注意到的事情。中學時候的臺灣史課本總告訴我們:鴉片是日治臺灣的「三大陋習」之一,除此之外,則通常沒能說得太詳細。但是,在那短短一行課文的後面,還有很多很多的故事,遠不是一句話、一堂課、一篇如你現在所閱讀的文章,能夠道盡。

這段歷史還不太遠,還有許多的歷史線索等待被我們找尋,也或許,你的爺爺奶奶其實知道其中的一些事情(何不去問問他們呢?)。經驗過歷史的人,能告訴你的故事,總要比課本多上不少。如同我祖母那雙留有纏足痕跡的腳丫子,每每見著,就要把我的思緒踢回她的過去。

在英雄故事(例如蔣渭水與杜聰明)的對立面,與鴉片有關的這段歷史,似乎顯得晦暗而陰鬱,但無論如何,它總是屬於這座島嶼,並且總是關係著你並不遙遠的過去 ── 一種趣味的想像是:如果沒了鴉片,後藤桑的如意算盤,會不會就卡死在了日治初期的財政泥淖當中呢?而如果你還記得「臺灣賣卻論」的話,今天的臺灣,是不是又將因此變成一塊碰啾碰啾的歪國領土呢?

故事永遠與各種各樣的人,相互聯繫在一起。每個故事的意義,因此都變得複雜。《臺灣吧》的影片最末曾經提到:日治時期的鴉片問題,不同時間點上的不同人群,可能都有不同的考慮。例如,「吸毒就是好壞壞,抓起來就是好棒棒」,這可能是我們現在普遍認同的正義原則,但在日治初期的臺灣社會,抽鴉片煙並沒有被普遍看作是好壞壞的行為;而若殖民政府一開始就厲行斷禁政策,他們大概也換不到好棒棒的評價,反而可能會刺激臺灣人的群起抵抗 ── 這裡,《臺灣吧》拋出的問題,值得仔細玩味:如果回到當時的時空背景,你又會怎麼處理這個狀況呢?

另一方面,總督府所推行的漸禁政策,在很長一段時間裡面,看起來都沒有把禁絕鴉片當作首要目標,這是它飽受批評的主要原因。困囿於豐厚的財稅收入,而拋開了政策的初衷,這種迷失,大概可以說是統治階級的通病。同一個時代,清末到民國的大大小小政府,也曾出現過這種倡言禁絕鴉片、卻又沉湎於金錢收益裡的景況。[30]所有這些政府,都可以說是「好壞壞」的代表,然而,為什麼這些壞傢伙都採行了相仿的辦法,來處理眼前的鴉片問題,值得我們回到歷史當中,仔細地審視,仔細地思索。

從後藤新平到蔣渭水、乃至於許許多多沒能被我們提到的名字,每個不同的視角,都能說上一段往昔臺灣的鴉片故事。而唯有仔細審視故事裡的每一個人,我們所能得到的思考與見解,才可能比英雄或壞蛋的單純二分,還來得更多一些。歷史與你所生活的世界一樣至為複雜,但是,每一個好故事,或許也都因為那樣複雜的本質,才顯得真實而深刻。

你覺得呢?

(全文完)

- 劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,臺北:前衛出版社,2008。

- 戴寶村,《樟腦、鴉片與專賣制度產業文化展示資料調查》,臺北市:臺灣博物館,2009。

- 許宏彬,〈在記憶的邊緣遇見阿片吸食者〉,收錄於陳姃湲編著,《看不見的殖民邊緣:日治台灣邊緣史讀本》(臺北:玉山社,2012),頁33-47。

[1] 這同時是致力臺灣醫學史寫作的朱真一先生一系列文章的標題,有興趣的朋友,可參閱《臺北市醫師公會會刊》,56卷各期。

[2] 參見[明]徐伯齡,《蟫精隽》,卷10,〈合甫融〉;[明]李時珍,《本草綱目》,卷23,〈阿芙蓉〉。

[3] 鴉片為什麼在17世紀以後的中國成為一種普遍流行的娛樂性消費,一種比較縝密的解釋,可參見Yangwen Zheng, The Social Life of Opium in China, New York: Cambridge University Press, 2005, ch. 2.

[4] 關於鴉片如何傳入臺灣的各方說法,參見戴寶村,《樟腦、鴉片與專賣制度產業文化展示資料調查》(臺北市:臺灣博物館,2009),頁112。

[5] 參見戴寶村,《樟腦、鴉片與專賣制度產業文化展示資料調查》,頁118-124。

[6] 城戶康成的碩士論文對殖民政府採納漸禁論的過程有更詳細的分析,他並且指出了傳統說法的不確處,亦即後藤提出的意見書可能不具有那樣舉足輕重的影響力,值得參考。參見氏著,〈日據時期臺灣鴉片問題之探討〉(臺中:東海大學歷史研究所碩士論文,1991),頁30-37。

[7] 關於後藤新平如何影響臺灣的鴉片漸禁政策,參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》(臺北:前衛出版社,2008),頁62-72。

[8] 讀者應當注意的是:這個問題很可能沒有單一的答案──日治時代有整整五十年,這五十年之間,總督與民政長官換過了好幾任,而臺灣島上的財政狀況、日本國內的政治情況、世界輿論對鴉片專賣的批評,所有這些因素,都可能影響到殖民政府對臺灣鴉片問題的看法與決策。

[9] 參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,頁124。

[10] 這裡必須說明的是:後藤新平原先的規劃,是將鴉片專賣的收入回饋到臺灣衛生環境的改良上頭,這項收入會被總督府挪為他用,並不是他的主意,據說後藤自己都為此感到遺憾。參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,頁71;戴寶村,《樟腦、鴉片與專賣制度產業文化展示資料調查》,頁163。雖然如此,在日後後藤擔任臺灣民政長官期間,他也並沒有能夠將鴉片的專賣收入,改回自己原先所構想的專款專用。

[11] 參見陳玟錚,〈蔡培火及其政治文化抗日運動〉(新竹:國立清華大學歷史研究所,2007),頁125。

[12] 參見戴寶村,《樟腦、鴉片與專賣制度產業文化展示資料調查》,頁157-158。同一時代的中國,風氣亦是如此,參見謝柏賢,〈晚清同光年間朝野的鴉片觀(1874-1906年)〉(桃園:國立中央大學歷史研究所碩士論文,2009),頁36-37。學者許宏彬對於日治時代人們看待鴉片的觀念有獨到的觀察,可參見氏著,〈在記憶的邊緣遇見阿片吸食者〉,收錄於陳姃湲編著,《看不見的殖民邊緣:日治台灣邊緣史讀本》(臺北:玉山社,2012),頁38-39。

[13] 1925年一起有關臺灣鴉片原料進口的弊案,可參考鍾淑敏,〈殖民地官僚試論──以池田幸甚為例〉,《臺灣學研究》,10(臺北:2000.12),頁34-40;城戶康成,〈日據時期臺灣鴉片問題之探討〉,頁97-98。

[14] 許多既有的研究抱持與民眾黨人同樣的看法,即批判總督府在1929年的這個決定是為了擴大財政收入。值得注意的是,也有另外的一些研究指出:鴉片在總督府的收入佔比,在那個時候已經不及百分之五,「可以說其財政的魅力已失去了」。參見城戶康成,〈日據時期臺灣鴉片問題之探討〉,頁167。另外,學者許宏彬的意見認為:從總督府的立場來看,為了找出潛在的鴉片密吸者,重開特許申請是必要的政策。參見許宏彬,〈臺灣的阿片想像:從舊慣的阿片君子,到更生院的矯正樣本〉(新竹:國立清華大學歷史研究所碩士論文,2002),頁67-69。

[15] 參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,頁164-165。朱真一醫師找到了一些英文文獻,更詳細地談到日本政府在日內瓦國際會議上的宣傳。參見氏著,〈早期臺灣與歐美的交流‧臺灣的鴉片戰爭(十三)──國際鴉片會議(二)〉,《臺北市醫師公會會刊》,56:2(臺北:2012),頁78-83。

[16] 「新阿片政策謳歌論」是當時《臺灣民報》上一篇評論給連橫那篇文章起的名字,這個名字則顯然源自於該文作者對於連橫文章的解讀,但「謳歌論」這樣的講法,也被同一時期的其他文章所引用。參見天南,〈敬告通史先生〉,《臺灣民報》,303,昭和5年3月8日,第7版;地北生,〈連雅堂氏豈學古之韓信歟?〉,《臺灣民報》,305,昭和5年3月22日,第7版。

[17] 參見地北生,〈連雅堂氏豈學古之韓信歟?〉,《臺灣民報》,305,昭和5年3月22日,第7版。

[18] 參見米山生,〈與臺灣通史著者先生書〉,《臺灣民報》,303,昭和5年3月8日,第7版:「近來又於日刊紙上,拜見你的大名之上,戴有反對阿片最徹底的民眾黨幹部的頭銜,使我非常的滿足,極端的歡喜,以為你今後也是犧牲團體的一老志士了」。

[19] 參見戴寶村,《樟腦、鴉片與專賣制度產業文化展示資料調查》,頁188-189。

[20] 由於明顯的現實政治因素,連橫與他的報紙投書,在現代臺灣是一個相對熱鬧的議題。在網路上,你可以看到許多人試圖為連橫翻案,扭轉既有研究給他的負面評價。能夠提出不同觀點,都是好的嘗試,可惜這些論點分散、近於游擊戰形式的文章,還沒有能夠(或足夠)被整理為一篇理路通透、脈絡清晰的論文。而讀者若有興趣去蒐讀這些意見,除了前註曾談到的標題問題以外,另有幾個技術問題,值得在這裡稍作延伸或釐清:

第一,常見的說法是連橫撰寫這一報紙投書,獲得了五百元的優厚稿酬,此說也能得見於《臺灣吧》的第0.5集。不過,早期流行的說法其實是三百元。此說出自臺灣文學家吳濁流,可參見氏著,《臺灣連翹》(臺北:前衛出版社,1988),頁137。而無論五百元或三百元,在當時的臺灣雖然都是一筆大錢,倒也不真的是什麼天文數字。我們看林獻堂的日記,他所提到的各類開銷與小額借貸,常常都在數百元之譜。今人在談連橫的時候,常引用新聞學者林元輝的一篇論文(儘管多半只引到網路版的內容)。該文曾提到連橫的文章見報以後,臺籍知識份子之間有懷疑其撰文動機是「缺錢買鴉片解癮」的傳聞。林文同時舉出口述歷史中的鴉片價格以及夏甸手書為例,指出當時「連橫之買煙錢確不寬裕」。實際上,林元輝所引述的是1901年的專賣局鴉片定價,這個價格到了1919年成長了兩倍有餘,後來只會更貴。如此,在1930年「連橫的買煙錢」只會比林元輝所推測的還要緊繃數倍。而從鴉片價格的這個例子看來,在1930年,連橫若真的收到了三百元或五百元,也都不算是誇張的數字。參見林元輝,〈以連橫為例析論集體記憶的形成、變遷與意義〉,《臺灣社會研究季刊》,31(臺北:1998.9),頁15。日治初期到1919年鴉片價格的歷時性變化,參見戴寶村,《樟腦、鴉片與專賣制度產業文化展示資料調查》,頁160-161。

第二,連橫的文章曾提到當時的特許吸食者「僅有二萬五千人」,後又提到「此次再請特許者二萬五千人」。PTT HatePolitics板一篇獲得不少支持的文章,主張這兩段應該合一而讀,即新政策「是重新給目前還在吸食的兩萬五千人吸食的許可證」──這個解讀完全是錯誤的,只要去翻翻相關研究,我們就可以知道「此次再請特許者二萬五千人」,確實是在原本的二萬五千人以外額外要再開放申請的人數。關於鴉片特許新申請者與舊持有者的數目字,及其如何在1930年中期總督府所確立的矯正方針裡面再有變動,參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,頁225-229

第三,一種為連橫辯護的常見論述是說:連橫的文章看見了鴉片作為一種藥物的益處,但在1930年的這場爭論裡面,這個論點是無效的。如同連文所說:鴉片被用在避瘴等等有益的醫療用途上,主要是在臺灣剛剛開墾的時候,而這段歷史與總督府重開鴉片特許申請的現實議題並沒有什麼關係。另一方面,日治時代的這批鴉片癮者,往往也不是因為醫藥理由而沾染鴉片的。1908年,臺灣醫學史上的重要人物林清月醫師,曾經針對245名鴉片成癮者做過調查。這些人之所以染上鴉片癮的原因,只有四分之一是為了治病,其餘有將近四分之三,抽鴉片都只是為了娛樂目的。

若要站在連橫的立場,比較正面地解釋他的行為,目前寫得最好的文章,當推許宏彬的碩士論文。該文指出連橫的文章在當時遭受批判,乃是因為文明的尺度在1920年代的政治社會運動當中已經產生位移,鴉片等等的「臺灣舊慣」被重新架構為一種「恥辱」,但連橫並未隨著新的界線出現而移動他的立場,仍將鴉片視為「舊慣」而不引以為恥,因而在當時的臺灣知識份子圈被徹底地邊緣化。參見氏著,〈臺灣的阿片想像:從舊慣的阿片君子,到更生院的矯正樣本〉,頁95-100。

[21] 按照朱真一的考察,日本方面很可能在出席1925年的日內瓦鴉片會議時,針對臺灣的情況做了不實的報告。若日本政府對鴉片考察團的收買為真,則規避先前說謊的責任,很可能是他們這麼做的重要動機。參見朱真一,〈早期臺灣與歐美的交流‧臺灣的鴉片戰爭(十四)賀來佐賀太郎與鴉片戰爭〉,《臺北市醫師公會會刊》,56:3(臺北,2012),頁80-81。

[22] 參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,頁177-178。

[23] 這件史事的細節在各種文獻上有各種版本,包括發電報的時間、主事者與參與者等等。近年,致力於台灣醫學史寫作的朱真一醫師,對此事有一系列的考證,他甚至訪問到了事件當事人,所述相當值得參考。參見氏著,〈早期台灣與歐美的交流‧台灣的鴉片戰爭(二十一)──打電報向國聯抗爭的續報〉,56:10(臺北:2012),頁72-76,及該文註釋所提到的一系列文章。

[24] 參見〈民黨反對阿片發給國聯電報有回電已配達了〉,《臺灣民報》,295,昭和5年1月11日,第2版。

[25] 參見蔡培火等著,《台灣民族運動史》(台北:自立晚報社,1983),頁407。據說日本的大藏省與外務省因此事而意見對立,參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,頁194-195。另外,根據林獻堂著,許雪姬等註解,《灌園先生日記》(臺北:中研院臺史所籌備處,2000),頁61:「培火自東京歸來,……述阪谷、伊澤、植村夫人等之反對阿片牌再給之事」。阪谷即阪谷芳郎,時為日本國際聯盟協會主席。伊澤即前臺灣總督伊澤多喜男,植村則指當時日本的著名思想家植村正久。如林獻堂所述,這些人會注意到臺灣的鴉片問題,與蔡培火在東京的奔走有關,較細節的過程,可參見陳玟錚,〈蔡培火及其政治文化抗日運動〉,頁129-131。

[26] 關於增開鴉片特許反對運動究竟給現實局勢起到什麼樣的作用,參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,頁205-206;戴寶村,《樟腦、鴉片與專賣制度產業文化展示資料調查》,頁193-194;蔡培火等著,《台灣民族運動史》,頁414-415;陳進盛,〈日據時期台灣鴉片漸禁政策之研究(1895-1930)〉(臺北:國立臺灣大學政治研究所碩士論文),頁124;城戶康成,〈日據時期臺灣鴉片問題之探討〉,頁112-113。最後兩篇碩士論文雖然都未能出版,但這兩位研究者提出的意見值得注意。陳進盛指出:鴉片調查團本質上只是來到遠東針對各國既有的鴉片體制「做法秩序的確認,而不是新秩序的重建」,故而民眾黨人所謂撤回鴉片特許申請的訴求,本來就難以透過這個管道實現。城戶康成則簡單論證了運動對於總督府加速推展成癮者矯治工作有其影響:「如果總督府本來就有積極改革的意思的話」,他們應該會積極地回應反對運動,而不是針對民眾黨人發動各種或明或暗的攻擊。

[27] 參見劉明修,《台灣統治與鴉片問題》,頁222-223。

[28] 參見許宏彬,〈從阿片君子到矯正樣本:阿片吸食者、更生院與杜聰明〉,《科技、醫療與社會》,3(2005.9),頁137-141。

[29] 參見許宏彬,〈從阿片君子到矯正樣本:阿片吸食者、更生院與杜聰明〉,頁167-169。

[30] 一個相近的例子是1924年以後的國民政府──他們同樣需要錢,「寓禁於徵」的鴉片政策所創造的收益同樣成了他們的重要財源,這樣的情形同樣遭到民間社會的劇烈反對。參見Edward R. Slack, Jr., Opium, State, and Society: China’s Narco-Economy and the Guomindang, 1924-1937. Honolulu: University of Hawaii Press, 2001.