有一種菜系叫「官菜」

上海是鴉片戰爭之後第一批對外開放的港口,發展到 1920 年代,已經是個國際大都會,在飲食文化上非常講究且精緻。

上海菜可以分為「本幫」、「外幫」、以及「海派」三種類型。「本幫」指的是一般市民生活中產生的當地菜餚。「外幫」則是融合中國各省烹飪專長的各地精華。這些菜系相互學習,演變為適合在地人口味的混血新菜餚便稱為「海派」。

民國初年,許多知識份子來到上海就學或是出洋留學,而留洋歸國後,也在此大展身手;因此,民初知識分子多數都有上海經驗。1949 年之後,中華民國政府遷台,在黨國體制下,來台的黨政官員多為江浙籍,並帶來發跡自上海的江浙資本家、知識份子,對台灣的飲食文化產生相當的影響。集結江浙菜系精華的上海菜也就成了富裕和社會地位的象徵,因而有「官菜」之稱。

上海菜最重要的烹飪手法是「燒」,特徵可以用「濃、油、赤、醬」四字來概括,也就是以醬油燒製食材,不斷搖晃鍋具使油水充分結合,色澤濃稠油亮、滷汁肥濃醇美,滋味鹹中有甜、甜中有鮮。這種烹飪手法製成的肉食如:燒黃魚、燒肉在今日已經是家庭餐桌常見的菜式了,但在普遍還不富裕的 1950 年代,可是一般人肖想不到的美味。

浙江人雷震的能量來源就是這些菜式,所謂「飢來吃飯倦來眠,即此修身便是仙」, 他要攢足氣力寫回憶錄,把他如何從協助統治者建設「自由中國」的座上賓變成階下囚的民主追求公諸世人。

黨國體制下的《自由中國》

雷震,浙江長興人,蔣介石的同鄉,國民黨還在「中華革命黨」時期即入黨,畢業自京都大學,專攻行政法、憲法學。回國後在國民政府中任職,且逐步高升,歷任國民參政會的副秘書長、政治協商會議秘書長、制憲國民大會副秘書長,深度參與政府的憲政建立和政府組織。

政府來台之後,他還被蔣介石延聘為國策顧問,後又被派往香港擔任慰問使者,負責聯繫赴港的民主人士組織跨國際、黨派反共陣營來支持中華民國在台灣這個最後的「自由中國」。

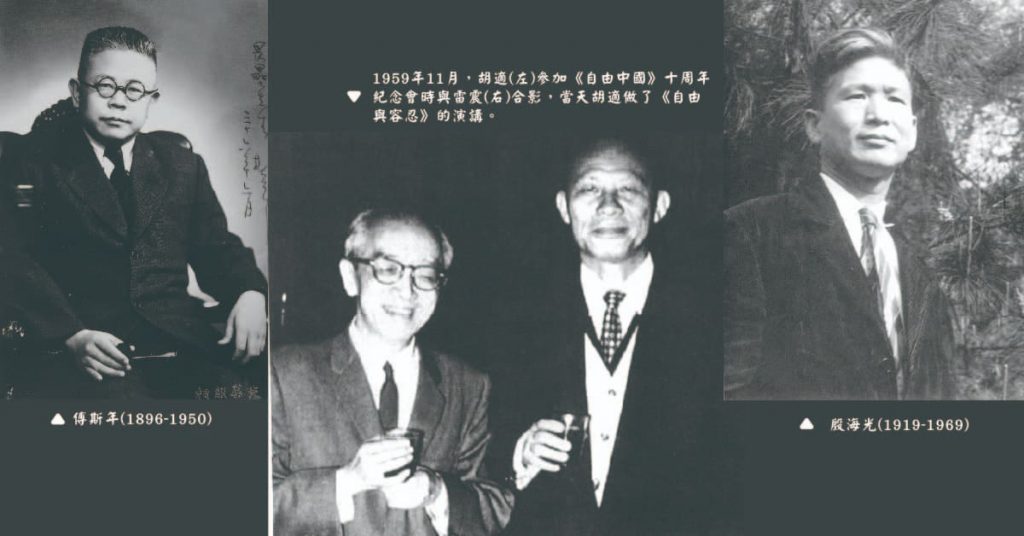

1949 年 3 月,國民黨軍隊於徐蚌會戰大敗後,在臺大校長傅斯年的家中,幾位曾留學西方的知識份子決定共同籌組「自由中國社」,發行刊物和報紙,由胡適撰寫該社宗旨(還擔任最初 3 年的發行人),並由雷震親自送到已經下野,閒居於故鄉溪口的蔣介石家中,得到他的同意以及承諾支援經費。

那是動員戡亂時期,出版刊物需要取得執照,而《自由中國》雜誌在出刊 4 年後才取得內政部的雜誌登記證。簡單說,這份雜誌是受到官方認可、擁有來自高層授予的特權。

創刊號的文章,除了胡適親撰的〈自由中國的宗旨〉,還有雷震的〈獨裁、殘暴、反人性的共產黨〉、殷海光的〈思想自由與自由思想〉。從內容上看,這個刊物的主旨就是要以自由民主抵抗極權政治,與當時反共抗俄的基本國策非常契合。無怪乎這本雜誌的贊助者、訂閱戶不乏當時的黨政高官,公家單位甚至是軍隊也集體訂閱。

社會學者吳乃德說:

這份雜誌是國民黨政權內部的自由派所自動構築的反共思想防線。

《自由中國》原是一份黨國「體制內」的雜誌。

強人體制與唱反調的異議者

遷台以後,國民黨成立「中央改造委員會」,以加強社會控制,使個人獨裁和黨國體制緊密結合。修改黨章後,蔣介石成為永遠的總裁,不需要選舉、也不會有下一任。

為了執行黨意,在全國公家單位,乃至於各種職業團體廣設國民黨的小組,仿照共產黨將黨設在政府之上,所有決策一概由黨組織決定,再交由政府機關執行。為了統一高級公務員的思想、培養對領袖的忠誠,另外設有「革命實踐研究院」。想在黨國體制內官運亨通就必須到這裡接受思想檢視、忠誠度考驗。

許多懷有自由主義、多元民主思想者對這樣的改造當然是不屑的。

雷震曾在籌備會議中發言反對設立軍中的黨組織。1951 年 6 月號出刊的《自由中國》社論,編輯委員夏道平更公開為文批評時任保安司令部司令的彭孟緝「利用權勢」、「誘民入罪」的不當。

這篇文章引起彭孟緝的不滿,造成一陣騷動。雷震動用關係疏通,並在下一期刊出賠罪道歉的文字,但卻引起人在美國的胡適不悅,去信雷震,要求若《自由中國》雜誌無法捍衛言論自由,他就要辭去發行人。雜誌將胡適的信件刊出,讓國民黨顏面無光,國民黨改造委員會還一度討論是否開除雷震的黨籍。

該事件後,雜誌繼續鼓吹言論自由,1951 年 11 月號的社論說:

這主張打到國民黨賴以維持威權的痛腳──總統無限期連任、禁止組織新政黨、限制言論自由、政府不守法…理由都是「非常時期」。

從此,雷震與雜誌跟黨國高層越走越遠,1953 年雷震的國策顧問職務被免除;1954 年美國國務院邀雷震赴美,而他被禁止出國。

1956 年,蔣介石 70 大壽,雜誌社發行專刊提供建言。這個《祝壽專號》一共印行了 9 版,大為暢銷。其內容是勸阻蔣介石尋求 3 連任總統、期待建立民主政治、批評國民黨控制軍隊。這次,蔣經國領導的政工系統與救國團主動發出攻擊文章,施壓國民黨地方黨部、鄉村地區的書店不得銷售該雜誌。

在黨國體制下籌組反對黨

1958 年起,雜誌繼續推出「今日問題」系列,由殷海光執筆痛批國民黨宣傳的教條、檢討反攻大陸的神話;傅正則執筆批評救國團、教育。

國民黨中央宣傳會報上,有人體察上意提案將該雜誌停刊、逮捕編輯和作者,經大老疏通後才暫時停止討論。這時,官營的《中央日報》、民營的《聯合報》、《自立早報》都加入攻擊雜誌的行列,只有《公論報》敢於聲援,也因為這個機緣,雷震與本省籍民意代表所組成的「黨外人士」產生聯繫。

1960 年 5 月 18日,來自全台的民主人士在「本屆地方選舉檢討會」上決議組織新而強大的反對黨,並將會議全文刊登在雜誌上。嗣後,雷震風塵僕僕於全台各地舉辦座談會,參與並倡議籌組這個名為「中國民主黨」的全新在野黨。9 月號雜誌刊出聲明,宣告新政黨將於 9 月底成立。隨即,雷震等人在 9 月 4 日被捕,組黨運動戛然終止。

10 月 8 日宣判,罪名是「明知(雜誌社會計)劉子英為匪諜而不告密檢舉」,以及「以文字為有利叛徒之宣傳」兩罪合併刑期為 10 年。

事發前數天雷震已經有了警覺,他較往常更早一些到城中區和長女雷美琳一同外出午餐,

雷美琳記得那一天的午餐,父女二人正吃著家鄉味的煨麵。

精心設計的黑牢

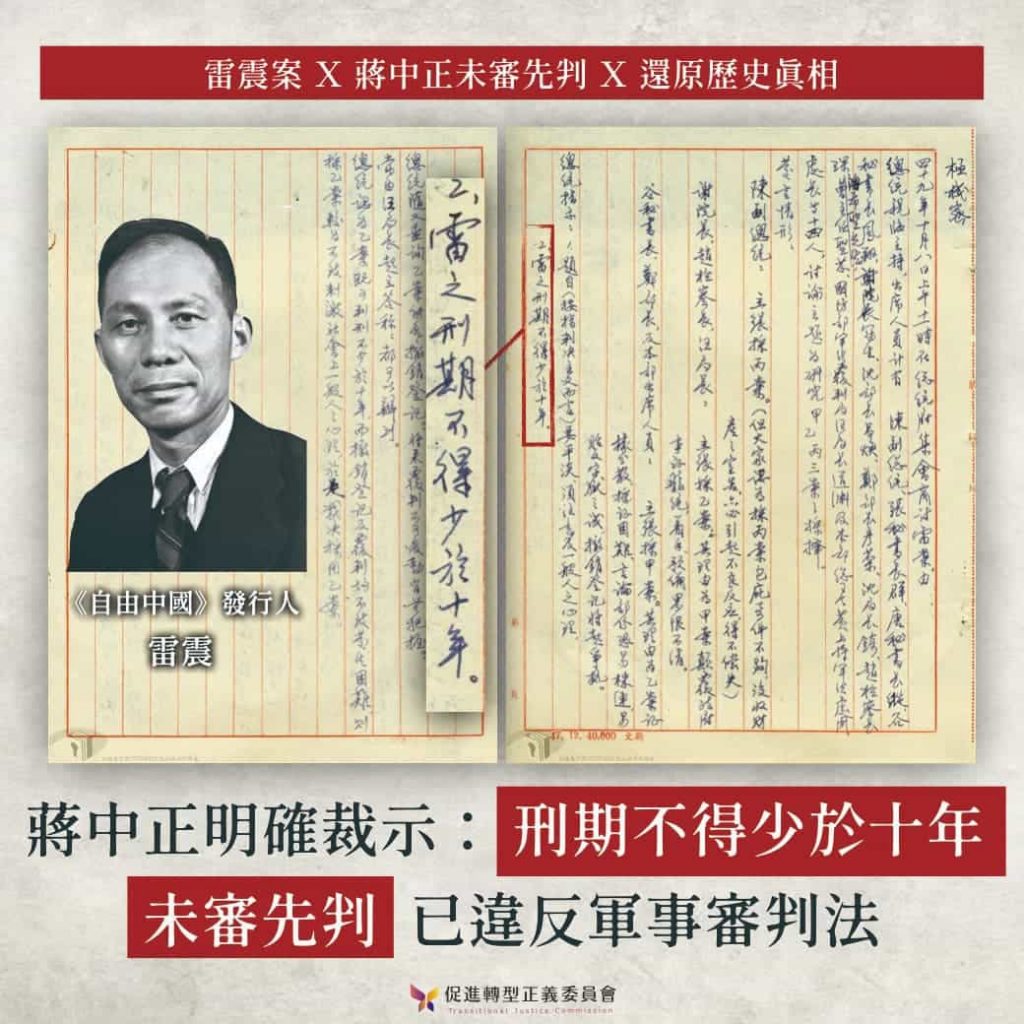

雷震大約是白色恐怖時期涉案者官階最高、與執政者關係最親密的一人。當時,碰上重要案件,當局往往「先射箭再畫靶」,先安罪名、規劃逮捕流程、甚至訂好刑期,所謂審判只是應付外界質疑的幌子,雷震案就是這麼被執行的。早在逮捕雷震的 2 年前,警備總部就籌備了「田雨專案」(「雷」的拆字),目標是逮捕雷震和相關作者並且查禁雜誌。

1959 年蔣介石還親自指示,針對雷震「如確有匪的關係即應以匪諜論處」 事先安好罪名。警備總部草擬的起訴書曾以「為匪宣傳」為罪名,且原本預訂逮捕的對象還包括台大教授殷海光。 而整個逮捕行動由蔣介石親自指揮,判決書罪名和刑期也是蔣本人由警備總部草擬的三案中勾選,刑期也正好符合蔣介石要求的「不得少於 10 年」。

雷震被捕時,最初關押在警備總部看守所裡,長達 80 天不能與家屬會面,長女雷美琳是透過各種管道才能在所長同意下,隔著窗戶玻璃遙遙與父親相望,連話也無法說上。雷美琳在多年後回憶:

我親自體驗了咫尺天涯的感受。

在這樣的體制下,監獄中的生活當然也充滿人治色彩。雷震算是有特權的,他可以自由書寫,10 年內他寫了 400 餘萬字的《回憶錄》,但出獄時仍被沒收。他有受刑人打理生活瑣事,也有小廚房烹飪自己的食物,甚至可以自帶冰箱(雖然常常沒電)儲存家人送來的食物,也可以定期與家人會見。但是也仍會被檢查信件、甚至被禁止寄發信件或不知什麼原因突然被禁止會見家人。

獄中 10 年,雷震給夫人向筠的家書,寫的都是些送衣服、買菜、教養小孩的家庭瑣事。為了健康,雷震總是要家人多送蔬菜,但偶爾要吃肉食,他總要家人送紅燒肉,因為耐放而不必給家人添麻煩,紅燒魚則是特殊節日才有的請求。

在獄中,為免禍害蔓延子女,雷震積極安排鼓勵子女多移居外國,長女想帶未曾見面的外孫回國探視,他也以旅費昂貴、來回費時勸阻。出獄後,雷震已經高齡 74 歲,無法有什麼積極政治活動,但是情治單位仍然每日 24 小時監視、監聽。為了怕連累友人,他只能儘量減少來往。

歷史,會做怎樣的證明?

與雷震同案被捕的還有 1958 年才加入雜誌編輯群的江蘇人傅正。他早年得到時任三民主義青年團團長蔣經國的賞識,來台後任職於政工幹校,專職訓練政工幹部。被捕後,在台舉目無親的他就沒那麼幸運了。

而且,即使當局根本查找不到任何他與匪諜有關的證據,軍事法庭仍認為他的文章是「實與匪統戰叫囂遙相呼應」、「有利於叛徒之宣傳」,依照〈戡亂時期匪諜交付感化辦法〉被處以感化教育,而又因為感化教育並非刑罰(只是「保安處分」)當局不允許他聘請律師為自己辯護。

他原被判處 3 年感化教育,到期後又被認為「思想傾匪如故」、「不知悔過自新」又被繼續執行,總共坐牢 6 年 3 個月。在那個黨國說了算的威權時代,罪刑法定主義是不會有人理會的。

1966 年出獄後,傅正在私立大學任教,生活清苦。受到黨外運動人士的邀請,他又在戒嚴時期參與民主進步黨的成立,為了擔心被抓捕,他還協助研擬第二波、第三波遞補名單,一心一意要組成反對黨。

這一次的組黨,在統治的強人病入膏肓、以及國際局勢變化下,站穩腳步成立了。這位在台只留下民主思想 DNA 的外省人,終身未婚,在台沒有親人。他的人生成就是「唯一參與兩次組黨運動的民主先驅」。

1988 年 4 月,雷震夫人宋英(時任監察委員),與傅正共同發起「雷震平反運動」,調查、索討雷震在獄中書寫的《回憶錄》文稿。當時國防部長在立法院接受質詢時還說:「有關雷震獄中回憶錄手稿…目前保存良好,如要取回,應依軍監規定辦理。」看似取回有望。

但是,就在監察院著手調查期間,關押雷震的新店軍人監獄召開數次監務會議,決議該文稿內容多為「攻訐三民主義、詆毀政府、國父與先總統蔣公、為匪張目等。嚴重歪曲荒謬」應按照規定「予以沒入並廢棄之」。最後,於隔日在監獄焚化爐前空地焚毀。 雷美琳說曾看過陶百川向她展示的回憶錄焚毀的檔案照片,而照片中只是一層灰燼,她和家人都懷疑照片的真實性。

也就是說,即使已經解嚴民主化、有政府權責機關著手調查,但是過往執行監控的軍事機關,其機構人員還是會執行威權的黨國意志,雷家人的所有物討不回、重要歷史證據煙消雲散、歷史的轉型正義還遲遲未到,人們對加害者與加害集團共犯莫可如何。

雷震晚年自籌墓園,捨去他早年多種黨政職位名號,在墓碑上只寫兩個頭銜:「自由中國半月刊發行人、中國民主黨籌備委員。」這是他一生最驕傲的兩件事。他在給兒女的家書中自信的說:

我是締造中國歷史的人,我自信方向對而工作努力,歷史會給我做證明。

在今日言論自由普及的民主社會裡,而白色恐怖時代的真相仍未大白,我們該如何為他們做證明呢?

.jpg)