他們虔信而淫墮;控制權力,也被權力控制;世世代代被詛咒,卻君臨橫跨歐亞的遼闊疆土。他們是蒙古大汗的後繼者,東正教的守護者,第三羅馬的建立者。他們是羅曼諾夫家族,俄羅斯的沙皇。

《沙皇時代》來自暢銷歷史作家西蒙·蒙蒂菲奧里,描寫羅曼諾夫家族與他們統治的俄國,從一個徬徨男孩接下帝冠,至布爾什維克的無情槍響間,三百多年荒誕又磅礡的歷史。

這是一個屬於皇帝與女皇的故事,一個關於野心與親情,一個「人性和絕對權力扭曲人性」的故事。

俄羅斯的統治者

浸潤於民主的我們,若不刻意跳出現代的意識形態,在階級嚴明的沙皇俄國中只能見到暴政。我們視為空氣般不可或缺的自由平等,其實更像啟蒙之風在歷史旋律吹起的異音。進入沙皇生活的年代,我們才能了解帝國權杖的威嚴,與莫諾馬赫冠冕的沉重。

在古老的封建時代,自由不存在,也不被渴望。「有些人就是比較高貴,有些人就是比較輕賤」的信念不只深植貴族心中,更烙印於庶民之腦海。人人生而不平等,不過是一加一等與二般的常識。

沙皇承襲自蒙古的殘酷與暴虐,也沾染了自拜占庭的奢靡與繁複。專制統治的基礎,就是由沙皇與貴族、農奴與士兵共同信仰的神聖獨裁。人民接受統治,獻出勞役與鮮血,忍受貪腐與苛政;沙皇實施獨裁,維持東正教的崇敬,彰顯俄羅斯的榮耀。古老的契約約束著俄羅斯一代代人民與統治者,即使羅曼諾夫的統治早已消逝,其幽靈仍在現代遊蕩。

路易十四說出時「朕即國家」時,不只意味著古中國的家天下,也意味著腓特烈的「第一公僕」。沙皇加冕受膏,成為「上帝與人們間的超驗鍊條」時,接下的是權力也是責任。

沙皇雖享無盡榮華富貴,也一生鞠躬盡瘁。銬著人民的鐐鍊,另一端也銬著沙皇。

絕對的權力

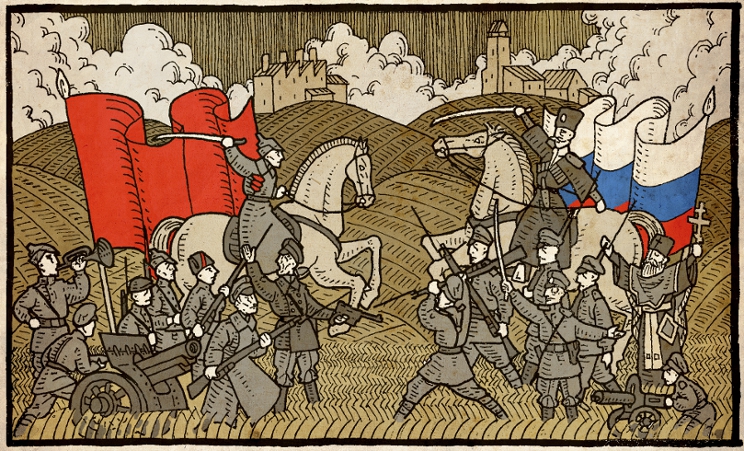

在「恐怖伊凡」伊凡四世駕崩後,俄羅斯陷入了數十年的混亂時期,逐帝位者各起,外國勢力也虎視眈眈。直到 1613 年,年僅十七歲,溫和而虔誠的米哈伊爾一世接下了內外交困的莫斯科公國,開啟了羅曼諾夫王朝的統治。

在阿列克謝與體弱多病的費奧多爾三世的統治後,1696 年,「彼得大帝」彼得一世從昏聵的攝政女王索菲亞手中奪回了權力。他是促使俄國西化改革,擊敗強敵瑞典的明君,也是手握絕對權力的專制君主。

彼得一世在自己的軍隊中擁有軍階,他從一介砲手幹起,最後爬到了海軍中將的「高位」;他召開「全瘋全樂全醉會議」,讓畸形人與權貴夜夜飲酒,以下流的頭銜互稱,醉醺醺的在莫斯科街上狂歡;他動輒毆打廷臣,即使權傾一時的重臣緬什科夫都曾因配劍跳舞,而違反禮儀遭彼得一世毆打鼻樑至暈眩在地。

這些乍看逆行倒施的行為背後,其實是彼得一世對權力的鞏固。他利用另一個身分破除了箝制著過去沙皇的限制;用上下顛倒的狂歡抑制尾大不掉的權臣,彰顯自己絕對的主宰;用無法預料的威嚇暴力,配上他強健魁武的身材,成為一股恐怖的力量。

在彼得一世不懈的努力下,沙皇絕對的掌控了俄國。他廢除了俄國東正教牧首,使政治與宗教的權威合而為一;他訓練忠誠於自己的禁衛軍,牽制過去數次發動政變干政的射擊軍;他削弱了舊貴族權貴「波雅爾」,使他們服從於沙皇的權威。文治武功達到鼎盛後,彼得大帝自稱皇帝,創立俄羅斯帝國。

彼得大帝駕崩後,俄國迎來了數位女皇,俄國也逐漸成為歐陸強權。1756 年,普魯士的腓特烈大王入侵薩克森,俄國沙皇伊莉莎白隨之向普魯士宣戰,引發了七年戰爭。腓特烈大王雖天縱英才,在受法、奧、俄、瑞典四國圍攻下,普魯士仍在 1762 年陷入了四面楚歌的境地。然此時,伊莉莎白驟然病逝,她的繼位者是彼得三世。

彼得三世在日耳曼長大,幾乎不太會說俄語,更重要的是,他崇拜腓特烈大王,甚至在住處擺了他的肖像膜拜。極度親普的他立即與腓特烈簽署了合約,還將俄國的軍隊歸其指揮。情勢一夜逆轉的腓特烈大帝以此為基礎振作,史稱「勃蘭登堡王室的奇蹟」。

戰爭結束後,彼得三世在俄國的宮廷推行普魯士宮廷的規矩,不但得罪近衛軍,還羞辱東正教教會,更讓普魯士人接管俄國的外交政策,俄國宮廷裡的眾人一致認為他就是個可憎的日耳曼人。彼得三世不只不得民心,也毫無警惕之心,他廢除了秘密調查部,還說「如果俄國人要傷害我,他們早就做了。」

不出所料,彼得三世在他的妻子發動的政變中被罷黜,隨後死亡。

凱薩琳二世接班登基了。她辛勤工作,每日六點起床,曾說「時間不屬於我,而屬於帝國」。她與彼得大帝一般,是專制統治的天才,擁有馬克思·韋伯所說的「天賜的優雅」、「合法性的美德」、與「永恆昨日的權威」。

與天真的濫用權力的彼得三世不同,凱薩琳大帝對權力本質有非常深刻的認識。在她的秘書羨慕的談到她無限的專斷權力時,她回應道:

凱薩琳治下的俄國達到了頂峰,於西,她與普魯士、奧地利共同瓜分了波蘭;於東,她建立了阿拉斯加殖民地;於南,她擊敗了鄂圖曼帝國,使俄國終於在黑海立穩腳步。

凱薩琳大帝的統治是充滿矛盾的「開明專制」。她開辦教育支持藝術,卻治不了專制政治;改革陳腐的行政體制,卻加深經濟對農奴的依賴;與伏爾泰交往,卻無情鎮壓普加喬夫起義。她屬於啟蒙時代,也屬於沙皇俄國。

沙皇與時代的拉扯才正開始。

延伸閱讀:女人當家:凱薩琳大帝與俄羅斯的黃金時代

神聖王與地獄天才

亂飛的鼻煙盒、勒緊的緞帶與不再威嚴的求饒聲中,凱薩琳大帝的繼承者,保羅一世結束了他的「唐吉軻德」般的恐怖統治,將沙皇之位留給了皇子亞歷山大。受驚的亞歷山大一世常「在腦海中看到保羅殘缺不全,被血浸透的屍體躺在通往皇座的階梯上。」

不過,他沒有餘裕沉浸於哀戚,拿破崙·波拿巴正威脅著一切秩序,散播顛覆性的自由、平等與博愛。1804 年拿破崙稱帝,建立法蘭西帝國。隨後,俄國為首的保守同盟向法國開戰,不料拿破崙在三皇會戰中以寡擊眾,聯軍潰散。1807 年,亞歷山大又一次敗於拿破崙手下,只能議和。

峰會氣氛出奇友好,兩人指點江山,談笑風生,沙皇讚揚選舉制的共和國,拿破崙為世襲君主制辯護,最後俄國幾無損失。或許是亞歷山大矇住了拿破崙,但歐洲的兩位主人確曾有過惺惺相惜的情誼。拿破崙在晚年曾說「蒂爾西特是我最開心的日子」,亞歷山大也回憶當時「就像一場夢」。

然而,如夢般的友誼在現實中很快就破滅了。波蘭、日耳曼與英國的商船上的矛盾,只能在戰場上解決。1812 年,拿破崙寄信給亞歷山大一世道「我不能再掩蓋以下的事實:陛下您對我早已經沒有任何友誼了。」亞歷山大答道「如果戰爭勢必展開,那麼我會懂得死得其所。」

1812 序曲奏響。

拿破崙勢如破竹的攻入了俄國境內,但當他進駐莫斯科,才發現俄國人點燃了自己的都城,城市已燒為灰燼。拿破崙住進了克里姆林宮,等待俄國談和,但亞歷山大一世說「議和?但我們還沒有打仗阿。」

「拿破崙是洪流,但莫斯科是海綿,能把他吸乾。」俄軍元帥這麼說。法軍不堪俄軍的游擊騷擾只能撤退,拿破崙孤身潛逃回國,留下部隊面對俄國的寒冰與怒火。

亞歷山大一世乘勝揮兵西進,在極為慘烈的萊比錫戰役中,拿破崙十八萬的法軍不敵上三十萬的奧國、瑞典、普魯士與俄國聯軍 1814 年,聯軍佔領巴黎。「地獄天才」拿破崙殞落,「神聖王」亞歷山大一世將裁決世界的命運,「今晚,歐洲將在巴黎安眠。」

上帝的衣角

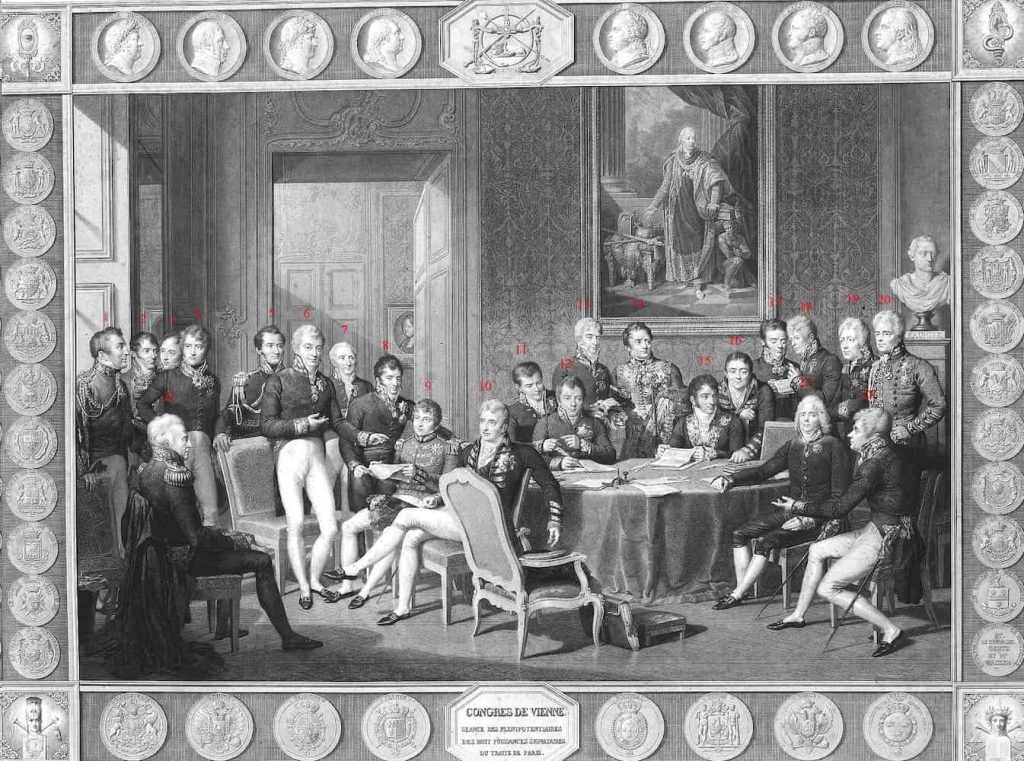

1814 年 9 月,維也納會議為處理拿破崙戰爭的後續召開。兩位皇帝、五位國王、兩百零九位君主、與兩萬名官員齊聚一堂,也吸引了全歐洲的拜金女與騙子。在「跳舞的會議」中,貴族享受戰爭後的風流,美艷的交際花與王國的命運同等重要。不過,在放蕩的狂歡中,亞歷山大一世有個神聖的狂想。

亞歷山大一世癡迷於神秘主義,很有可能相信了當時熱門的預言-天使般的君主將讓「啟示錄的野獸」拿破崙倒台,並使耶穌基督再一次降臨人間。為此,他希望建立君主的基督教兄弟會-神聖同盟「在國際政治關係中秉承和平、和諧與愛的原則。這些原則乃是基督教與道德的果實。」

縱使有美好的普世主義,縱使是歐洲最強大的男人,亞歷山大一世的理想仍離現實太遠,時代將迎來的是世俗與理性,不是神聖與虔信;走向現實與競爭,不是道德與和諧。英國的卡斯爾雷子爵偷偷地說「沙皇的腦子不是很正常」,神聖同盟是「極端的神祕主義和胡說八道。」

在敷衍了亞歷山大的神聖同盟狂想後,維也納會議以「玩世不恭的討價還價」方式締結了和平,平衡列強的權力,回復保守的秩序,建立出奇穩定的「歐洲協調」。務實的維也納體系使列強的帝國主義競逐在大致受限的權力平衡下進行,直至一戰-充滿理想的凡爾賽合約就沒這麼成功了。

1. 阿瑟·韋爾斯利,第一代威靈頓公爵;2. 喬吉姆·羅博·席爾維拉,第七代奧里奧拉伯爵;3. 安東尼奧·德·薩爾達尼亞·達·伽馬,聖港伯爵;4. 卡爾·勒文赫爾姆伯爵;5. 讓·路易·保羅·弗朗索瓦,第五代諾阿耶公爵;6. 克萊門斯·文策爾,梅特涅親王;7. 安德烈·杜本;8. 卡爾·羅伯特·內塞爾羅德伯爵;9. 佩德羅·德·索薩·霍爾斯坦,第一代帕爾梅拉公爵;10. 羅伯特·斯圖爾特,卡斯爾雷子爵;11. 埃梅里希·約瑟夫,達爾貝格公爵;12. 約翰·馮·維森堡男爵;13. 安德烈·基里洛維奇·拉祖莫夫斯基親王;14. 查爾斯·斯圖爾特,第一代斯圖爾特男爵;15. 佩德羅·戈麥斯·拉布拉多,拉布拉多侯爵;

16. 理察·勒·波爾·特倫奇,第二代克蘭卡蒂伯爵;17. 法肯(記錄員);弗里德里希·馮·根茨(會議秘書);18. 威廉·馮·洪堡男爵;19. 威廉·卡思卡特,第一代卡思卡特伯爵;20. 卡爾·奧古斯特·馮·哈登堡親王;21. 夏爾·莫里斯·德塔列朗-佩里戈爾;22. 古斯塔夫·恩斯特·馮·史塔克爾堡伯爵;

回國後,亞歷山大一世重建了莫斯科,賦予了波蘭人民一部還算自由的憲法,解放了利窩尼亞的農奴,甚至考慮挾其高漲的威望解放全俄國的農奴,不過因動搖國本打消主意。處理一次政變時,他展現少見的仁慈,沒有絞死密謀者,「我分享和鼓勵了這些幻想與錯誤,我不應打破他們。」

再怎麼欣賞自由主義,亞歷山大一世終歸是個俄國沙皇,神聖獨裁的虔信者。

在連串的密謀後,亞歷山大一世開始相信在巴黎有個由撒旦指揮的「中央委員會」,如邪惡帝國般的指揮遍布歐洲的動亂,以削弱「神聖同盟」的力量。他的耳聾愈發嚴重,並開始「幻想人們嘲笑他,滑稽的模仿他,指手畫腳。」

1825 年,亞歷山大一世駕崩。

歷史有他自己的步調。十九世紀的歐洲尚未準備好接受自由、平等與博愛,但也已不屬於十字架與長劍。即使天才如拿破崙、強大如亞歷山大一世,在時代的巨輪當前仍如螻蟻般無力。就如俾斯麥所說「政治家的任務是聆聽上帝在歷史中前進的腳步,並在上帝從自己身邊經過時努力抓住上帝的上衣後擺。」