近人說胡適詩國革命的起因受西方近代新詩的影響,也有人說胡適的詩國革命是受英國伊莉莎白時代的英詩影響。至於民國初年的文學革命,有人說是受中國古人的影響(關於這一點,胡適在〈逼上梁山〉裡自己講過,胡適說「作詩如作文」即是受宋代詩人的影響)。唐德剛在《胡適雜憶》裡說文學革命是受辛亥革命的影響,類似這樣的說法,標新立異。種種說法,可謂莫衷一是,我們也只能聽聽就好。

胡適在〈逼上梁山──文學革命的開始〉中講得很明白,開宗明義即說:「提起我們當時討論『文學革命』的起因,我不能不想到那時清華學生監督處的一個怪人。」這個「怪人」叫做鍾文鰲。鍾文鰲在華盛頓的清華學生監督處做書記,他的工作是負責每月寄給各地學生應得的日常費用。他利用寄發支票的機會在信封裡也附寄了一些宣傳品,大致是這樣的口號如下:「不滿 25 歲不娶妻」、「廢除漢字,改用字母」及「多種樹,種樹有益」。

胡適說「支票是我們每月渴望的」,可是附寄來的小傳單,「我們拆開信,把支票抽出來,就把這個好人的傳單拋在字紙簍裡去。」鍾文鰲的這種小傳單就是像現在氾濫成災令人討厭的垃圾郵件(junk mail)。但是鍾文鰲的小傳單與現今商業化的垃圾郵件稍微不同的地方是,他的思想受了傳教士和青年會及教會大學的影響,彰彰明甚──他是一個基督徒,上海聖約翰大學畢業的。是故,他利用機會分發一些小傳單旨在做些社會改革(social change)的宣傳,沒有什麽惡意。

胡適說有一天又接到了他的一張傳單,「說中國應該用字母拼音;說欲求教育普及,非有字母不可。」這張小傳單,非同小可,因鍾文鰲希望中國要有文字改革,比前面所說的社會改革要嚴肅得多,胡適一時動了氣,他就寫了一封短信去罵鍾文鰲,信上大意是:「你們這種不通漢文的人不配談改良中國文字的問題,必須先費幾年工夫,把漢文弄通了,那時你才有資格談漢字是不是應該廢除。」從胡適的反應看來,鍾文鰲的這張小傳單多多少少起了作用。

胡適的信寄出去之後他有點後悔了,因為他等了幾天沒有回音,使他覺得不應該這樣「盛氣淩人」罵他。這幾句話充分表現出胡適溫良敦厚的性格,像他的文章一樣──平實而富感情。後來他一想,「這個問題不是一罵就可完事的」,他既然說鍾文鰲不夠資格討論這個問題,那麼「我們夠資格的人就應該用點心思才力去研究這個問題」。

那一年剛好中國留學生在美國東部新成立了一個「文學科學研究部」(Institute of Arts and Sciences)。胡適是文學股的委員,他負有準備年會時分股討論的責任,他就同趙元任商量,把「中國文字的問題」做為本年文學股的論題,由他與趙兩個人分組寫兩篇論文,討論這個問題。趙元任專論「吾國文字能否採用字母制,及其進行方法」;胡適的題目是「如何可使吾國文言易於教授」。

趙元任後來覺得自己的題目光寫一篇不夠,連做了幾篇,說中國文字可以採用音標拼音,並且詳述其贊成與反對的理由。胡適說趙元任「後來是『國語羅馬字』的主要製作人;這幾篇主張中國拼音文字的論文是國語羅馬字的歷史的一種重要史料」。胡適說自己的論文,是一種「過渡時代補救辦法」;其要旨如下:

(二)漢文所以不易普及者,其故不在漢文,而在教授之技術之不完整。 (三)舊法之弊,蓋有四端:

(1)漢文乃半死之文字。

(2)漢文乃視官的文字,非聽官之文字。

(3)吾國文本有文法。文法乃教文字語言之捷徑,今後當鼓勵文法學,列為必須之科目。

(4)我國向不用文字符號,致使文字不易普及,而又不講文法,亦未始種因於此。

胡適說過:

我是不反對字母拼音的中國文字的;但我的歷史訓練(也許是一種保守性)使我感覺字母的文字不是容易實行的,而我那時還沒有想到白話可以完全替代文言,所以我那時想要改良文言的教授方法使漢文容易教授。

所以他在 1915 年 8 月 26 日那段日記的前段說:「當此字母未成之先,今之文言終不可廢置,以其為僅有之各省之交通之媒介也,以其為僅有之教育授受之具也。」他所提出的古文授受法是從他早年的經驗得來的;至於有關字源學,是從在美國讀書時得來的經驗。至於講究文法是他崇拜馬建忠《馬氏文通》的結果,另一部分是他學英文得來的。至於標點符號的重要也是學英文及其他外國文得來的。

從這幾點來看,胡適的文字改良、文學革命或詩國革命都是很溫和的,或者可以說是「保守性」的;可是在綺色佳的一批朋友認為胡適對文字改良的主張太 radical(過激),所謂綺色佳一批朋友是指任叔永(鴻雋)、梅覲莊(光迪)、楊杏佛(銓)、唐擘黃(鉞)。

1915 年夏天,那時任鴻雋、楊杏佛及唐鉞在康乃爾讀書,胡適在這一年 9 月 20 日就要離開綺色佳轉往紐約市哥倫比亞大學。梅光迪新從芝加哥附近的西北大學畢業,9 月中他到波士頓上哈佛大學。這年,梅在綺色佳過夏,所以這幾個朋友暫時都聚在綺色佳,他們常常討論中國文學的問題,這一班人中最偏激的是胡適,最守舊的是梅光迪。胡適這時候已經再三地說白話是活文字,古文是半死的文字。而梅光迪堅決反對這一說,他絕不承認中國古文是半死或全死的文字。

因為他的反駁,胡適說:「我不能不細細想過自己的立場。他越駁越守舊,我倒漸漸變的更激烈了。」這兩句話很重要,因為梅光迪的反對,更刺激胡適文學革命的立場走向過激派。因為梅光迪愈反對,胡適愈過激,立場更堅定。

胡適那時在辯論時就常提到中國文學必須經過一場革命;「文學革命」的口號,就是那個夏天他們這批朋友在辯論中叫出來的。我們現在要談文學革命,當然不得不談胡適;可是梅光迪在文學革命裡雖是反對胡適的主張,他也是一個很重要的角色;因為他的反對刺激了胡適的思考,這也是他對文學革命的一種貢獻。

在文學革命胚胎期間,梅光迪促使胡適最後成了一個文學革命的開路先鋒,他是一個「功臣」。所以我們談文學革命也就不能不談梅光迪。

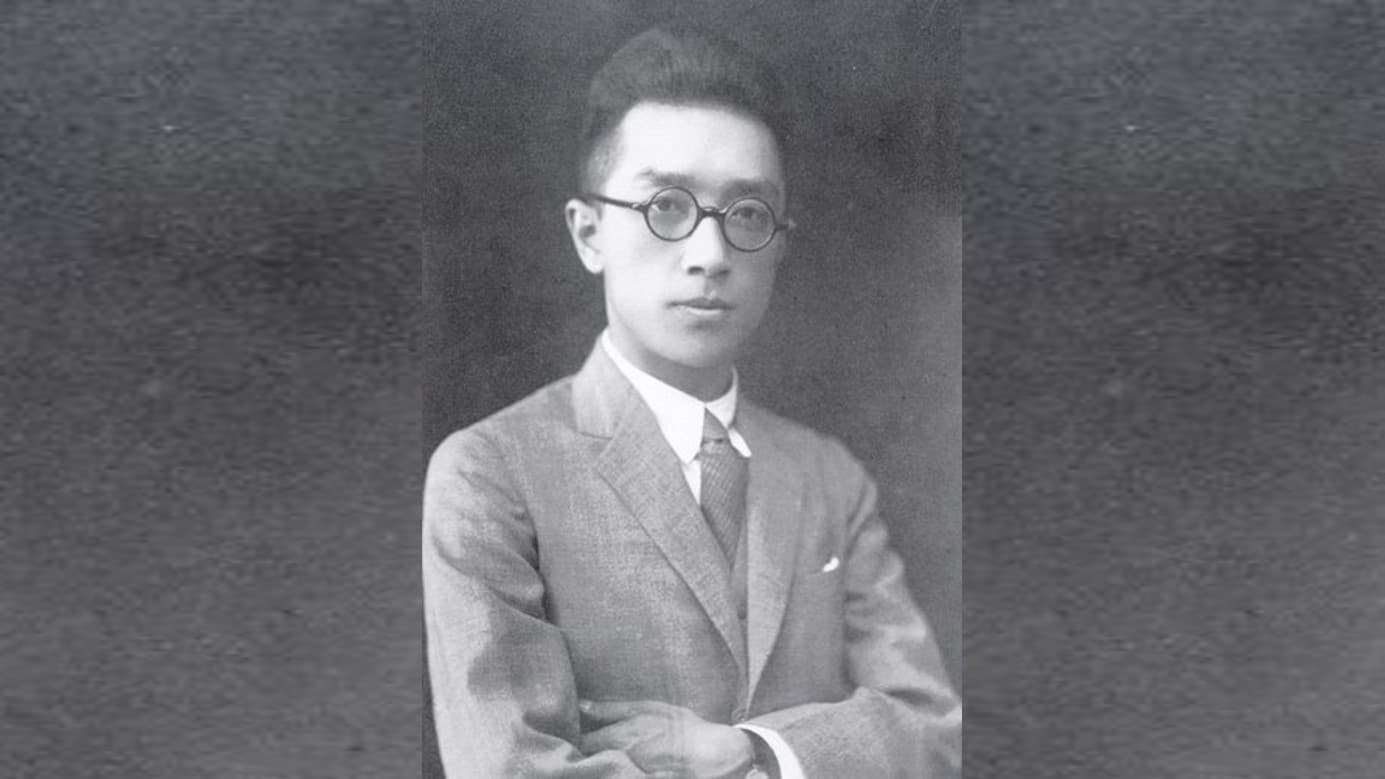

誰是梅光迪?

梅光迪 1890 年生於安徽宣城,宣城是在長江以南,安徽南部,卻在徽州的北部。胡適的故鄉績溪是在徽州六縣裡最北的一縣。宣城與績溪僅百里之遙。梅比胡適大一歲,他也參加了 1910 年庚子賠款留美考試,沒有考上,翌年即 1911 年捲土重來,他考取了。此即第三屆庚款留美。

梅光迪非等閒之輩,此君頗有才華,他也是一個才子,12 歲即考取秀才。1905 年清廷科舉廢掉,不然梅君大有可為。梅光迪初履美國就讀於威斯康辛大學(1911 至 1913)主修政治及歷史,副修文學。他在威斯康辛並不愉快,後來轉學至芝加哥附近的西北大學(1913 至 1915)主修歷史,副修英國文學。

1915 年西北大學畢業後,旋即赴哈佛研究所改念英國文學,受業於當時很有名望的文學批評大家及當代新人文主義巨擘白璧德(Irving Babbitt)門下。有些傳記資料說他於 1918 年獲哈佛英國文學博士學位,他是否有哈佛學位尚待查考。

胡適與梅光迪他們在國內就認識,在上海時,梅讀復旦公學,他認識胡適時,那時(1909 年)胡在讀中國公學,他們由胡適徽州同鄉胡紹庭介紹結識。在 1915 年夏天,梅準備去波士頓上哈佛之前,他與一批中國朋友都在綺色佳,可謂「八方風雨會中州」。

這些朋友大家都在討論如何改良中國文字。過了夏天,當梅光迪於 9 月 17 日要離開綺色佳往哈佛時,胡適做了一首長詩送給梅,詩中第二段有兩句「梅生梅生毋自鄙!」並在同一段有幾句比較大膽的「豪語」,茲錄如下:

神州文學久枯餒,百年未有健者起。

新潮之來不可止;文學革命其時矣!

上邊這四句引詩是這首長詩的第二段的下半部。在第三段裡開始,胡適的詩又云:

作歌今送梅生行,狂言人道臣當烹。

我自不吐定不快,人言未足為重輕。

胡適在 年寫《四十自述》在〈逼上梁山〉裡說:「在這詩裡,我第一次用『文學革命』一個名詞。」接著又說:「這首詩頗引起了一些小風波。原詩共有四百二十字,全篇用了十一個外國字的譯音。任叔永把那詩裡的一些外國字連綴起來,做了一首遊戲詩送我往紐約。」詩云:「牛敦愛迭孫,培根客爾文。索虜與霍桑,煙士披里純;鞭笞一車鬼,為君生瓊英。文學今革命,作歌送胡生」。

上面這首詩裡的有牛頓(牛敦)、愛迪生(愛迭孫),這兩位是科學家;培根與喀爾文(客爾文)是哲學家。第二行梭羅(索虜)與霍桑是文學家。「煙士披里純」是英文裡inspiration(靈感或啟發)的音譯。我認為任鴻雋這首詩是很高妙的藝術品,具有輕鬆、滑稽、幽默感。

在我看來這首詩很有趣,可是胡適有點「生氣」,有點在意。他說這首詩的末行「文學今革命,作歌送胡生」,這兩句「自然是挖苦我的『文學革命』的狂言」。胡適接著又說:「所以我不能把這事當作遊戲看。我在 1915 年 9 月 19 日裡記了一行:『任叔永戲贈詩,知我乎?罪我乎?』」

翌日(9 月 20 日),胡適離開綺色佳去紐約,轉學哥倫比亞,在火車上他用任鴻雋的詩韻腳,寫了一首自己認為「很莊重」的答詞,寄給幾個綺色佳的朋友;詩云:

詩國革命何自始?要須作詩如作文。

琢鏤粉飾喪元氣,貌似未必詩之純。

小人行文頗大膽,諸公一一皆人英。

願共僇力莫相笑,我輩不作腐儒生。

胡適在這首詩裡,他特別提出了「詩國革命」的問題,並且提出了一個「要須作詩如作文」的方案。他說後來從這個方案惹出「做白話文的嘗試」,到最後不就是民國初年的「文學革命」了嗎?

在胡適看來,他的主張「要須作詩如作文」不是他的創見,他說這是「中國詩史上的趨勢,由唐詩變到宋詩,無甚玄妙,只是作詩更近於作文,更近於說話」。又說:「宋朝的大詩人的絕大的貢獻,只在打破了六朝以來的聲律的束縛,努力造成一種近於說話的詩體。我那時的主張頗受了讀宋詩的影響,所以說『要須作詩如作文』,又反對『琢鏤粉飾』的詩。」

是年(指 1915 年)秋天梅光迪初到哈佛,跟隨當時很有名的文學批評大家白璧德。胡適轉學哥倫比亞,主修哲學,師從杜威實驗主義,副修政治理論,第二個副修是「漢學」。他們二人都是換了新學校、新環境。胡適說「大家都很忙,沒有打筆墨官司的餘暇」,又強調說「這只是暫時的停戰」。

胡適說他到了哥大後,「以後兩年我致力於語文改革的工作,也就是我在哥大學生生活中的一部分。」所以有關文字改良及詩國革命等等,這樣看來多多少少也是他的專業一部分(漢學是他第二副修),他寫的博士論文又是採用杜威的實驗主義來闡述中國古代哲學(先秦名學史)。所以我們不能隨便說他是「撈魚摸蝦」(唐德剛語)。

過了年後即 1916 年開始,胡適與梅光迪的文學改革辯論捲土重來──胡適說,也就是因為梅對他改革觀的強烈反對,才把他「逼上梁山」的。爭論的起點仍然是在胡適所說的:「詩國革命何自始?要須作詩如作文。」

1916 年初新學期開始,梅光迪來信駁胡適說:「足下謂詩國革命始於『作詩如作文』,迪頗不以為然。詩文截然兩途,詩之文字(Poetic diction)與文之文字(Prose diction)自有詩文以來(無論中西),已分道而馳。足下為詩界革命家,改良『詩之文字』則可。

若僅移『文之文字』於詩,即謂之革命,則不可也。」梅又說:「吾國求詩界革命,當於詩中求之,與文無涉也。若移『文之文字』於詩,即謂之革命,則詩界革命不成問題矣。以其太易易也。」一言以蔽之,梅光迪立論的主意:「詩」與「文」不能混為一談。接著仍在康乃爾讀書的任鴻雋也寫信給胡適,贊成梅光迪的主張。胡適覺得他很孤立。但他們兩人的說法,不能使胡適信服。胡適不「信服」,他要思考。問題在哪地?所以胡適常說與梅光迪辯論有益於他。

胡適晚年在寫《口述自傳》時很坦白地說:「那時我對文學革命的觀念,仍然是很模糊的。但是那首長詩卻是我第一次把我對這些問題的想法寫下來。」他在詩中就寫出「詩國革命何自始?要須作詩如作文」了。這是胡適「文學革命」的核心問題。

胡適晚年回憶說,當他在哥大佛納大樓學生宿舍住定後,他覺得有安定下來的感覺,他就有了更多的時間,對這些中國文學的辯論與討論,做很細密的思考。他說現在想來(指在 1958 年做口述歷史的時候),他在 1916 年 2、3 月之際,對中國文學的問題在思考觀點上發生了變化。

他得出一個概括的觀念,他說:原來一部中國文學史,「便是一部中國文學工具變遷史──一個文學或語言上的工具去替代另一個工具」。他的結論是「中國文學史也就是一個文學上的語言工具變遷史」。同時他又得出另外一個結論來,此即是「一部中國文學史也就是一部活文學逐漸替代死文學的歷史」。

同時他為文學革命下了一個定義,他說:「當一個工具活力逐漸消失或逐漸僵化了,就要換一個工具了。在這種嬗變的過程之中去接受一個活的工具,這就叫做『文學革命』。」胡適還用《水滸傳》裡石秀說的「你這與奴才做奴才的奴才!」為例,說如果把這句話改做古文「汝奴之奴!」就沒有原文的力量,這豈不是因為死的文字不能表現活生生的話?這種例子很多何止千百。胡適說歷史上的文學革命全是文學工具的革命,近世歐洲各國的文學革命只是文學工具的革命,「中國文學史上幾番革命也都是文學工具的革命。這是我的新覺悟。」

胡適後來又說:

胡適大膽地說文學革命在中國歷史上非其創見也,拿韻文而言,三百篇變而為騷,又變而為五言七言之詩;賦變為無韻的駢文,古詩變為律詩。胡適又說散文也有革命,「孔子至於秦漢,中國文體始臻完備。……六朝之文亦有絕妙之作。然其時駢儷之體大盛,文以工巧雕琢見長」,盛唐韓愈「文起八代之衰」其功在於恢復散文。胡適慢慢地已形成中國文學裡本有文學革命傳統的概念了。

1916 年 6 月中胡適去俄亥俄州克里夫蘭開會,參加第二次國際關係討論會(Conference of International Relations),去的時候他經過綺色佳,在綺色佳停留了 8 天,常常與任鴻雋、唐鉞及楊杏佛等人討論如何改良中國文學的方法。胡適說這時候「我已有了具體方法,就是用白話作文、作詩作戲曲」。

7 月 2 日回紐約,重過綺色佳,梅光迪也在那裡,胡適說:「我們談了半天,晚上我就走了。」談什麼?談如何改良中國文學。他們一向談的都是文學,而且都是相反的論調,偶爾兩人意見相同,胡適就會高興,大叫梅光迪也成了「我輩」了。但這種情形,少之又少,胡適是錯覺。

在綺色佳,胡適提出的「文學革命」或「詩國革命」主張,面對的是四面楚歌聲,真正為胡適「我輩」的,是在紐約市北郊普濟布施(Poughkeepsie)瓦沙女子學院(Vassar College)的陳衡哲也。在下面一章,我們就專講陳衡哲其人,她是誰?她在文學革命及詩國革命裡的角色,就像《隋唐演義》裡半途殺出一個程咬金。

.png)

「哲人日已遠,典型在夙昔」,湯晏先生則將帶給我們一個「非典型」的「可愛」胡適。