1923 年 11 月 16 日,《臺灣日日新報》刊登一例「聘金六千圓」的奇談。

報導指出,臺北某女聘金高達 6,000 圓,引起社會大眾的好奇。查證後得知,女主角是任職蓬萊公學校的訓導林秀。林秀素以孝順、才學兼優和品德溫和聞名,靠一己之力撐起家中生計,校長中野勝馬也對其讚譽有加。林秀三年前經媒妁之言,和中壢知名的醫師吳鴻森交往,三年來兩人相互理解,終於在日前共結連理。

令人驚訝的是,兩人結合竟創下聘金 6,000 圓的超高記錄。其實,《臺南新報》早在同年 3 月已有過相關報導,當時傳為「三千金」。對此,《臺灣日日新報》於隔日另版勘誤,聘金「六千圓」實是誤傳,實際金額只有 3,000 圓,其中的 1,000 圓還是為了幫助林家的「經濟」。

有關「聘金六千圓」的傳聞,男主角吳鴻森透過《臺灣日日新報》,向社會大眾鄭重澄清。他表示,聘金「六千圓」真的是誤傳,結婚實際花費其實只有 2,000 圓,且是「結納金」,並非「身價金」。此外,雖然他有意幫助林家的家計,但林秀的弟弟以「養家為男人的責任」為由拒絕了。面對社會上的非難,他辯稱自己是「聘金漸廢論者」,並以兼容並蓄的態度看待流傳已久的結婚形式。

聘金=人身買賣?

「聘金」等於「身價金」,這是日治時期常見的說法,尤以官方媒體《臺灣日日新報》為主。當內地人(當然是日本人啦)戴著殖民者的文明眼鏡觀察臺灣時,臺灣人這類「人身買賣」的「陋習」,自然就應該被改進啦。

早在舊慣調查時期,臺灣人的聘金制度就已受到日人的注意,日人出於自身「文明」的價值觀,將聘金制度視為「買賣婚姻」。慣習研究會會員「新樹」認為,因為「無聘金無婚姻」,使得臺灣婚姻儀式的花費遠高於日本國內,並表示:「聘金係由兩家『序大人』(尊長)協約同意而決定其數額,在結婚前授受,此正係新娘之身價」。

根據調查得知,聘金價格也因階層不同而有所差異,上層約 400-800 圓,中層約 200-400 圓,下層約 100-200 圓。又根據「慣習諮問會」的問答筆記,日籍調查者從臺籍參事的回答中得到更詳細的聘金梗概。

臺北縣參事李春生、陳汝厚、王慶忠、李祖訓、李秉鈞等 5 人均強調,一般結婚都要聘金。社會上層者任由男方家決定,中下層者則由女方家事先要求;上層者在訂婚時先送部分聘金,其餘在女方家送衣巾和戒指等物給男方家時再交付;下層者則會催索聘金或婚前收取。

聘金作為婚姻要件,不僅在締婚時舉足輕重,在婚姻破裂時則更值得討論。通常透過聘金處理的狀況來判定離婚條件是否正當,分爲「可取回」和「不可取回」二種。

可取回的情形包括女子婚前有孕或非在室女(處女);不可取回的情形則有夫妻感情不睦、愚鈍無法治家、素行不良、淫佚或蠻橫等。若遇到不可取回的情形,除非女方家願意主動退還聘金,或男方家願意「聘金流」(放棄聘金),否則可能難以協議離婚。有趣的是,日人認為這正是臺灣人不願輕易離婚的主要原因。

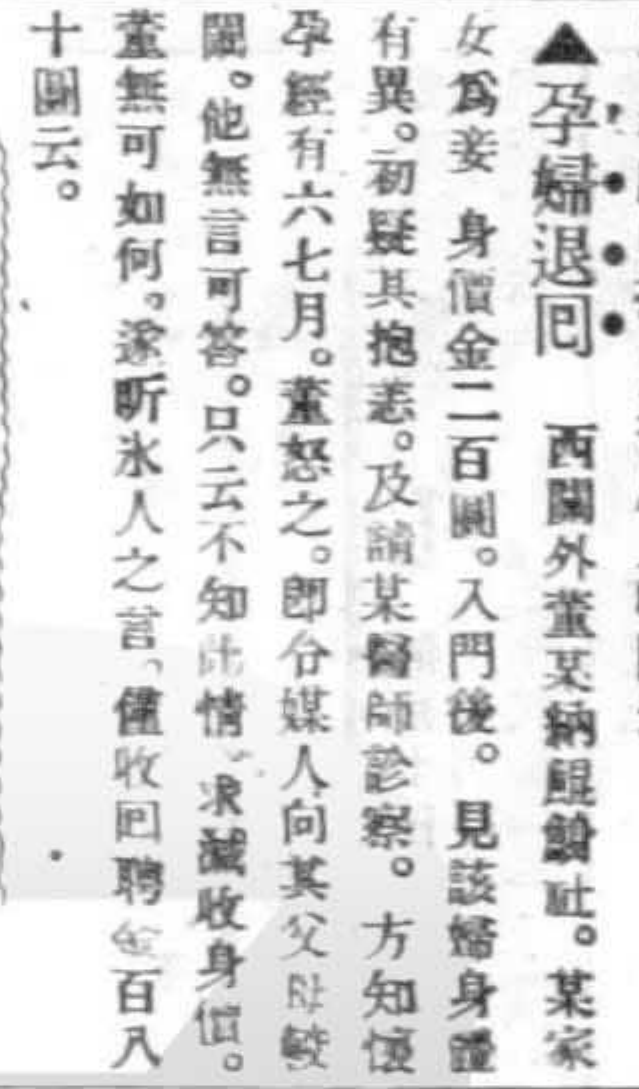

《臺灣日日新報》上有一則可取回的情形,臺南西門外董某納鯤鯓社某家女為妾,給予女家聘金 200 圓。及至入門之後,見該女身體有異,起初以為只是身體不適,經過醫師診斷後發現已有孕六至七個月。董某大怒,命媒人向其父母問罪。其父母無言以對,以「不知情」為由請求減收聘金。董某無可奈何,最後只收回聘金 180 圓。

然而,不論日人或部分臺人如何瞭解聘金作為婚姻要件一事。臺灣法院根據「依用舊慣」原則,對聘金制度仍採取有限度承認的立場。因為法院認為「在臺灣人之間,向來為婚姻或妾契約時有聘金的授受,此雖非應鼓勵的習慣,但是習慣上做為婚姻或妾契約成立的儀禮,若以之為人身買賣的價金則非得當。」由此可知,法院認為聘金作為「儀禮」,其意義不等同於「價金」。

正由於此,有一特約就不被臺灣法院所認可——即先付部分聘金(一種訂金的概念?),日後再支付剩餘部分。不過,就算男方婚後不支付,女方也不能因此主張離婚,因為法院認為如此「違反公序良俗」,所以判定無效。但是,法院沒有解釋的是,若聘金不等同「買賣價金」,而類似「部分付款」的作法是否值得討論?

1911 年,《臺灣日日新報》漢文版有過類似的報導。艋舺某家嫁女時和婿家議定,不足額的聘金在女方過門後按期償還。然而,聽聞此消息者大都覺得很可笑,如果婿家無力償還,後續的解決辦法是「還珠」還是「認賠」呢?

此例雖僅是雙方私下議定的結果,未曾尋求司法解決,但若雙方真的對簿公堂,法院的態度則令人好奇。雖然對於聘金作為婚姻要件,法院還必須參酌各種實際案例,才能夠因應「舊慣」作出合理的判決。不過其他明確的非法行為,如將婦女視作金錢交易的客體,包括「賣斷出嫁」、「女子的典胎」或「妻的贈與或買賣」等習慣,法院則通常直接將其視為「人身買賣」,以其違反公序良俗而判定無效。

1921 年,因為內地延長主義的影響,總督府意圖將日本《民法》延長施行於臺灣,原來《民法》中的「依用舊慣」原則再次受到關注。日本《民法》雖然自 1923 年起延長施行於臺灣,但〈親屬與繼承篇〉仍採取「依用舊慣」原則,臺灣人的「舊婚制度」仍得以合法延續,因此「父母之命、媒妁之言」和「聘金」仍是主導婚姻的要件。

對於部分長期在臺灣從事司法工作的日人而言,日本《民法》在臺灣的未竟之功,也實是他們心中的一大遺憾。

臺中地方法院檢察官上內恒三郎表示,即使是文明社會都還有許多未臻於文明的缺陷,更何況是臺灣社會。他根據多年從事司法工作的所見所聞,認為臺灣婚姻制度的弊害在於其以「買賣婚」為本質。他將臺灣社會截然二分,認為社會上層者仍持續遵行嫁娶禮制;中下層者則純粹是買賣婚姻,他們的聘金並非日本人認知的「結納」,完全只是新娘的「身價金」。

社會中下層者締結婚姻時,由女方父母、兄弟或其他主婚人收取女子的「身價金」。他們僅以聘金的多寡為取捨條件,既不問男方的人品,也不問夫家的地位。媒人則如同仲介協尋買主,並在事後收取仲介費。丈夫在婚後嫌棄妻子而將其轉賣的例子也不在少數,名義上雖為離婚,實則是前夫將妻子賣給後夫。

(圖像來源:臺北大安高慈美文書,中研院臺史所檔案館數位典藏)

雖然日本《民法》延長政策的實施有些挫敗,法界也僅在內地民法正式延長實施時的短時間內(僅見於 1923-1924 年)表達遺憾,但由於總督府的社會事業仍持續進行,社會上對於聘金制度的討論則未停歇。

《臺灣日日新報》指出,部分本島青年之所以開始覺醒,乃是由於舊慣中的聘金弊風引發他們的不滿,助長了他們的革新氣息。這些青年高談闊論,將聘金問題視作是一種社會問題。不過,《臺灣日日新報》認為可惜的是,雖然社會上已有部分的革新討論,但對於此陋風有自覺而要求改革的人仍然有限,一般社會大眾還是以授受聘金(身價金(作為婚姻成立的第一要件,而此情形從街談巷議便可得知。

六千圓的新娘

有趣的是,文章開頭那位被誤傳聘金六千圓的吳鴻森在自我辯解後,隔年他又投稿崇文社第 81 期的公開徵文〈論自由結婚之得失〉。崇文社標榜「重道崇文」,一向堅決反對自由戀愛、自由結婚等「淫亂之風」,所以中選文章傾向於自由結婚之「失」。吳鴻森在其入選文章中表示,「婚姻由父母專制,誠不得謂有利無弊;然結婚尚自由戀愛,亦豈得謂有得無失乎」,不過,他認為自由結婚的弊害仍大於舊式婚姻。因為若結婚只講自由,就會開啓淫亂的風氣,往後便會有大量的「公妻團」和「多夫會」。

為了防範自由結婚的弊害,為人父母者務必慎重其事,適時地變通舊制,「各悉其男女之品質性行,勿拘泥於門第,勿徒羨夫顏色,勿索重聘,勿計厚奩,娶媳但求淑女,嫁女必擇佳婿,然後徵諸男女之意」。[1]

由此文看來,吳鴻森或許始終強調「調和新舊」的結婚方法,但這也可能是他對於「聘金六千圓」的自我辯解。縱使他曾出面澄清,此事卻早已成為令人無法忘懷的「都市傳說」,社會大眾仍只記得「六千圓」,忽略他的辯解。每當社會上提及「聘金制度存廢」的議題時,總有人不忘以「六千圓」作為範例,甚至有如下的痛斥:

或人有云主張聘金廢止者為青年,欲以黃金(即多具聘金)征服競爭者亦青年,非矛盾乎?譬如中壢某醫師,乃受新教育,竟然妄恃其開業成績佳良,多所貯蓄,即一躍提供數千圓之聘金,娶臺北某貧家之高女卒業生為婦,攪亂從來聘金之制限,則誠何心耶?[2]

就聘金 6,000 圓的後續報導來看,官方媒體《臺灣日日新報》對聘金制度的回應,立場顯然(也必須)和總督府主張的文明觀一致。該報認為,聘金制度是造成婦女兒童人身買賣的主因,應加以改進。由於臺灣男女大都是「物質結合」,而非「精神結合」,才會發生如「姦通」之類的社會事件。因此,《臺灣日日新報》希望本島的「先覺達識者」能夠率先發起,漸進打破聘金這種因襲陋習,使受苦的青年能夠早日解脫。最後,當然要捧一下當局,希望當局對本島舊慣作出因應之策。

在宣傳矯正陋習和改革聘金制度的時期,「聘金六千圓」因為呈現輿論和現實間的極大反差,而引來批評的聲浪。一時之間,充滿攻擊性的投書湧入臺灣日日新報社。

1923 年 12 月,約該報導後的一個月,《臺灣日日新報》刊出幾篇投書,以此向社會大眾交代。投書者的態度大致如下:「堅中生」和「呂生」皆以「人肉市場」形容聘金制度;「中等生」以「婚姻受聘是夷狄之呼」(出自《漢書》)以古諷今;「S 生」指出青年男子苦於聘金的煩惱,疾呼「聘金撤廢」。

(圖像來源:蔡蓮舫文書,中研院臺史所檔案館數位典藏)

順風的新知識分子

1924 至 1926 年,稍晚於《臺灣日日新報》,《臺灣民報》中也開始出現大量報導和投書抨擊聘金制度。部分主張戀愛結婚論的新知識分子(有新的,當然也有舊的),關注到 1920 年代初期因為總督府矯風政策所引發的,對聘金制度的種種討論。雖然兩報的政治立場不同,「道不同不相為謀」。但在此議題上,他們卻同時檢討「舊婚制度」,並贊同風俗改良的重要性。不過,《臺灣民報》關注的焦點在於聘金制度對青年男女「人格」的侮辱。

簡漁舫認為,聘金制度之所以弊害叢生、為人詬病,大都出於女方主婚人「鯽魚釣大鱷」的心態。因為他們一開始的動機就不純,所以容易導致「怨恨」的結果,進而釀成日後的家庭悲劇。

張我軍主張,「戀愛是結婚的唯一條件」,抨擊野蠻聘金制度是野蠻的,而且侮辱了青年男女的人格。「聘金無論怎樣解釋也是身價」,以女子的身價為結婚的唯一條件,說明舊婚制度是「賣淫式」、「強姦式」,莫怪覺醒者不滿這種「畜生道」的結婚。對此,他提出「創造的結婚」的概念,經男女二人的自由意志擇配,共組獨立的第三家庭。

蔡孝乾和翁水藻,帶著左翼思想,就經濟層面探討聘金制度造成的弊害,認為聘金制度造成長久以來臺灣婦女地位的低落。蔡孝乾認為,臺灣經濟日漸衰弱的主因在於資本家的奢侈生活,影響物價波動,使社會大眾的生活負擔加劇。甚至,也影響到「千古遺風」聘金的價格。

(圖像來源:蔡蓮舫文書,中研院臺史所檔案館數位典藏)

聘金有「公定價」嗎?

如前所述,雖然《臺灣日日新報》與《臺灣民報》的政治立場不同,但在聘金議題的討論上卻有不少共通之處。首先,雙方皆出於對「文明」和「進步」的追求,針對「人身買賣」問題,提倡聘金制度的改革。其次,雙方對於聘金公定價的強調,皆顯示女性的「身價金」和教育程度有密切的關係。

此時期聘金價格的差異有二,一是初等(公學校)與中等教育(女學校)的差異,另一是女學校之間的差異。公學校畢業生的聘金約數百至 1,000 圓,女學校畢業生則自 1,000 圓開始起跳;不同女學校間的差異,畢業自以招收臺灣人為主的女學校者(如三高女,今中山女高),約 1,000-1,500 圓;畢業自以招收日本人為主的女學校者(如一高女,今北一女),約 2500 圓;畢業自內地(當然是日本)的女學校者則可高達 5,000 圓。

對照當時物價而言,首先以米糧的價格為準,一石米(約 143 公斤)約 22 圓,1,000 圓約可買 45 石米,約是一戶農家 3.6 年的糧食消耗。又以公學校女教員的月薪約 40 圓為例,而 1,000 圓則約是她們 25 個月的薪資。

由此看來,此時期的聘金確實所費不貲。但若思考到女性可以受教、甚或受中等以上教育乃至內地留學,相對一般社會大眾而言,其家庭經濟大多是比較寬裕者,或其父兄多為當時的士紳或「有識者」。若由此觀之,這些「知識女性」的聘金價格似乎不能只以「高價」視之,或可說其實仍反映其身價(家世背景)。

(作者為國立清華大學歷史所碩士)

[1] 吳鴻森,〈論自由結婚之得失〉,頁691-693。

[2] 〈無腔笛〉,《臺灣日日新報》,1925年1月23日,第4版。

- 王泰升,《臺灣日治時期的法律改革》,臺北:聯經,2010。

- 吳聰敏,〈臺灣農村地區之消費者物價指數:1902-1941〉,《經濟論文叢刊》,33:4(臺北,2005),頁329-330。

- 廖靜雯,〈「自由結婚」:日治時期臺灣的婚戀論述與實踐(1910-1930年代)〉,新竹:國立清華大學歷史研究所碩士論文,2013。