使用政治檔案時,首先必須特別注意一點,即檔案內容所呈現的是產生這份檔案的機關視角。本章將以崔小萍的案例,說明政治檔案中機關視角與當事人說法之間的差異,以此提醒使用政治檔案進行研究時,對於檔案內容應保持警覺,尤需留意自白書的產生脈絡。

(Source: Wikimedia)

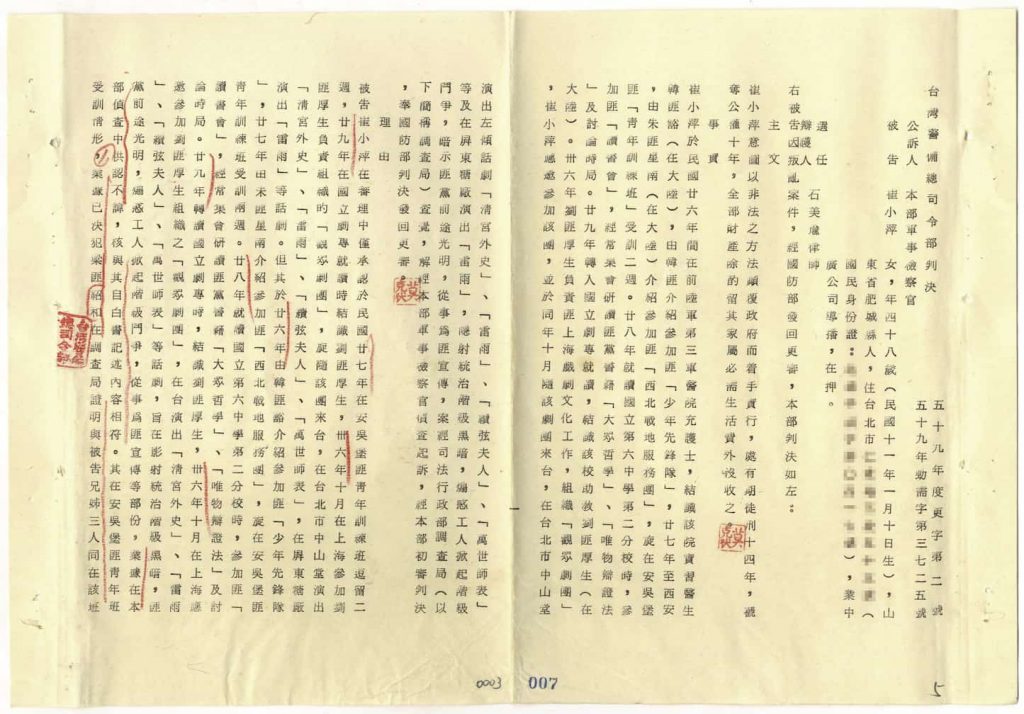

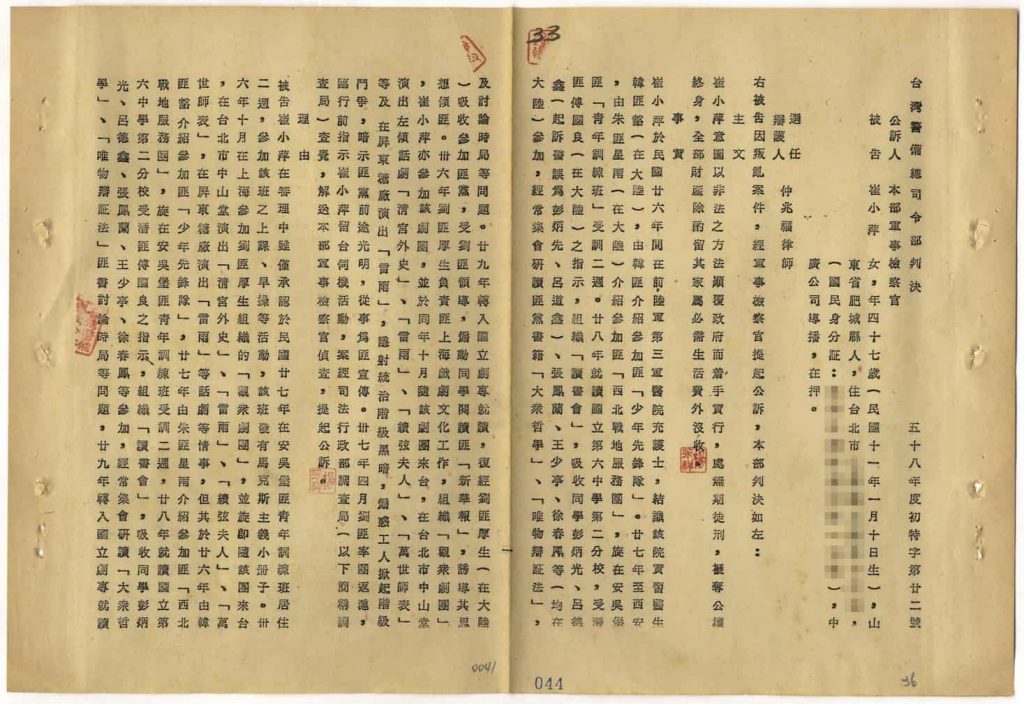

從影四十三年,才在 2000 年第一次入圍金鐘獎「女主角獎」的演員陳淑芳,想向她的老師崔小萍(1923-2017)表達謝意,她做為國立藝專影劇科第一屆學生,仍然記得崔小萍的表演教學。可惜陳淑芳這年只有入圍而沒有獲獎,不過沒想到她二十年後在電影界大放異彩。2020 年第五十七屆金馬獎,史無前例地將「最佳女主角」與「最佳女配角」兩大獎,都頒給了此時從影超過一甲子的陳淑芳。在媒體的專訪中,陳淑芳再次將自己對於戲劇與演藝的理解,歸功於崔小萍的教導。兩度讓陳淑芳感念的崔小萍,長年從事廣播、編戲、導演與演藝工作,也在大專院校與高中職從事教學,對於臺灣影劇藝術發展投入頗多,她在 2000 年獲得廣播界肯定,從陳水扁總統手中接到金鐘獎頒贈的「終身成就特別獎」。然而,受學生敬重且事業有成的崔小萍,曾有一段長達近十年的牢獄生涯。她在 1968 年因「叛亂」被捕,遭判處十四年有期徒刑,在被關押九年四個月後,才因蔣介石去世而獲大赦減刑三分之一,於 1977 年提前出獄。

崔小萍始終否認她曾參加共產黨,但回顧檔案內容,情治機關卻是指證歷歷,在蛛絲馬跡中尋到崔小萍的「犯罪事實」,並將她送交軍事審判。

尋親的少女:崔小萍視角的西安經歷

生於華北、長於四川的崔小萍,雖然在臺灣生活了十數寒暑,但對於臺灣夏季氣候溼熱始終難以適應,每每讓她的氣喘病發而無法工作,因此她每到六月必請假至南部休養,休養期間既不能廣播,也無法導演。不過,1968 年的六月卻不一樣,調查局臺北市調查處會同國民黨中六組在六月七日約談崔小萍,要她為了澄清過往的經歷而留在臺北,此時她還不知道白色恐怖的黑牢已經悄悄向她敞開。

從後來的發展可見,崔小萍年幼逃難與尋親的一段經歷,是調查局將崔小萍送往監獄的「依據」。崔小萍原名崔玉蘭,生於 1923 年,是家中最小的女兒,上有姊姊崔夢湘與哥哥崔超,小時成長於山東濟南,家風自由且頗受父親疼愛。1937 年中日戰爭爆發,日軍進入濟南,崔小萍與姊姊為了逃難而進入山東省主席韓復榘所管的陸軍第三醫院,以護士名義跟著醫院後撤。不久後韓復榘因丟失山東遭槍決,第三醫院解散,崔小萍姊妹只好再轉往西安,尋找哥哥與姊夫齊夢非。這段在西安短暫尋親的經過,讓崔小萍與中國共產黨有了偶遇,本該只是人生中微不足道的小插曲,竟不幸成為三十多年後她在臺灣身繫囹圄的原因。

崔小萍隨姊姊到西安後,碰巧在西安市內路邊的一個劇團海報上發現哥哥崔超的名字,而尋到劇團並與崔超相遇,但卻遍尋不著姊夫齊夢非。由於日軍侵華的背景,中國各地的愛國活動相當興盛,姊姊聽聞姊夫可能加入了愛國宣傳的隊伍,因此積極探問往來西安的藝文人士有關姊夫的消息。也就在尋找姊夫期間,兩姊妹偶然參觀了名為「西北戰地服務團」的宣傳抗日藝文團隊,這個團隊是共產黨的外圍組織,當時路過西安要趕往延安,但兩姊妹並沒有在團裡打聽到齊夢非的消息。隨後,崔小萍與兄姊遇到姊夫的朋友張朋(化名),他曾在濟南辦過汽車駕訓班,張朋建議崔夢湘到西安附近的安吳堡尋找齊夢非。於是在張朋的安排下,崔小萍與兄姊轉往了安吳堡,但在安吳堡不只沒尋著姊夫,還在那邊過了一段又病又傷的日子。

崔小萍與兄姊剛至安吳堡,姊姊崔夢湘的牙病就發作,高燒不退,哥哥崔超則是傷了一隻腳,走路不便。由於在安吳堡片尋不著姊夫,又無法找人醫病醫傷,崔家姊弟妹三人只能打算重返西安。崔超在街上打聽到共產黨常派車至西安採買,因此打通關係付錢給司機,搭便車返回了西安。這次回到西安,崔家姊弟妹三人終於遇到齊夢非,並在國民黨開設的「中國戲劇學會」工作,直到學會因為財務不濟解散。再流離一段時日後,崔小萍獲得兄姊的同意,轉往四川收留山東流亡學生的中學就讀。1940 年崔小萍投考四川國立戲劇專科學校,開啟她在戲劇專業的養成。

在西安附近打轉尋親時,崔小萍不過才十五、六歲,雖然吃盡苦頭,但最終還是平安轉往相對安全的大後方繼續就學,並在二戰結束時學成畢業,成為演技精湛的演員。

二戰結束後,崔小萍在「上海觀眾劇團公司」的邀約下來臺灣巡演,並遇到了青梅竹馬,陷入熱戀的崔小萍在巡演結束後選擇留下,不隨公司返回上海。剛開始崔小萍的生活雖然清苦,但在中廣公司、大專院校與高中等發揮所長,於編劇、製作、教學與研究上多有成就,讓崔小萍的事業蒸蒸日上。

被捕經過

時間快轉至 1965 年。邁入中年的崔小萍可能已不太記得西安的經歷,更別提曾與共產黨偶遇的小插曲,但這個小插曲卻天外飛來,莫名因為一件與她關連甚微的政治案件撞進她的人生。

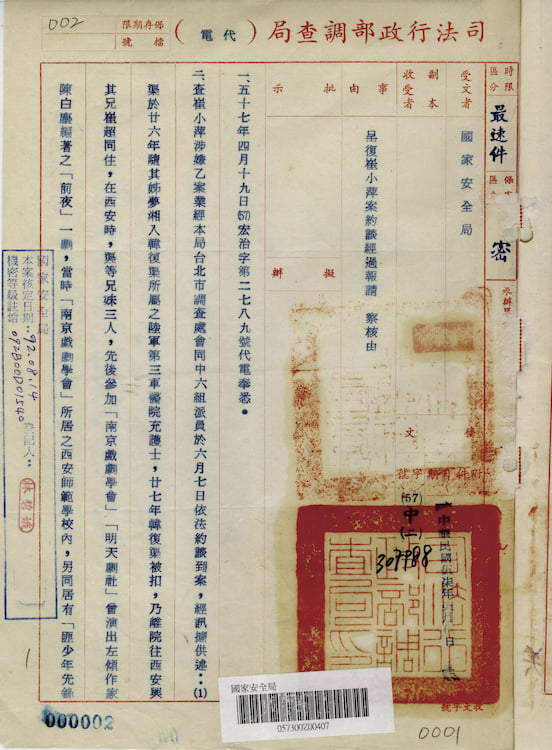

1965 年十月,警總判處任職太平保險公司辦事員梁紹和死刑,因情治機關指控他在安吳堡接受中共訓練,且曾在 1949 年時以電報向中共通報國軍動態。梁紹和在偵訊過程中寫下一份名為「我對崔小萍姊妹的了解」的自白,敘述他在中日戰爭剛爆發時,原想透過開設汽車駕訓班的張朋與齊夢非向日本人買車,而在接洽過程中見過崔小萍一面,其後又在西安與崔家姊弟妹三人相遇,並與他們在安吳堡參加共產黨的「青訓班」。

這份自白讓調查局注意崔小萍的動態,她對此也有所察覺。崔小萍在中廣工作十多年,期間中廣曾派員到日本 NHK 公司學習如何做電視導播,但已然任職「首席導播」的崔小萍始終沒有被中廣派往日本學習。這樣的落差讓崔小萍相當不服氣,她便透過前警總軍官鈕先銘的關係,想轉往台視工作,但台視安全室卻不批准。安全室是調查局建立在各公民營機關的人事查核單位,有權對這些機關任用的人員言行進行政治審查,審查結果若有問題,輕則影響績效與晉升機會,重則會被舉報而遭情治機關偵辦。除此之外,這個單位當然也有權影響機關的人事任用。因此台視安全室的駁回,已讓崔小萍有些納悶。

1966 年,梁紹和案結束的隔年,也是崔小萍被約談的前兩年,中廣安全室首度告訴崔小萍,調查局通知她去辦理自首,此時對中廣不滿又不清楚為何要去自首的崔小萍頓時發了一頓脾氣,但也未理會中廣安全室的通知。沒有動作的崔小萍在 1967 年又被中廣安全室通知,說調查局再次要她去辦理自首,讓崔小萍感到莫名其妙,經過打聽後才知調查局要她交一份自傳,她便交了一份說明身家背景的自傳給調查局,以為此事就此結束。崔小萍始終對於無法至日本深造學習耿耿於懷,因此開始計劃留學美國,並向教育部申請了一份英文成績單做為語言證明。但沒想到這個舉動反而加速了調查局的動作,他們擔心崔小萍逃往美國,而決定在 1968 年五月底派員至中廣帶走崔小萍到局裡說明,經過幾次訊問後,在六月初正式將她逮捕。

該死的奸黨:機關視角的西安經歷

「人」、「事」、「時」、「地」、「物」是敘述一段經驗時必須包含的要素,才能清楚說明前因後果。根據調查局給國安局的報告,崔小萍的供述明顯在「人」、「時」、「地」、「物」上符合真實情況,但在「事」上迥異。

報告指出,崔小萍自承她在 1938 年曾於陝西省西安市參加「南京戲劇學會」,在該會所在地的西安師範學校內,與「匪少年先鋒隊」、「魯迅學院」學生接觸,先是「間接為匪工作」,其後申請加入「西北戰地服務團」,於「安吳堡訓練班」受訓。1940 年崔小萍考入四川省戲劇專科學校,就學期間一度參與學潮,劇專畢業後又在上海與左傾藝文人士往來及合作,1947 年隨著「上海觀眾戲劇演出公司」輾轉來臺表演,當時她所演出的《清宮外史》一劇,即是以「西太后(慈禧太后)比喻蔣總統專制」。

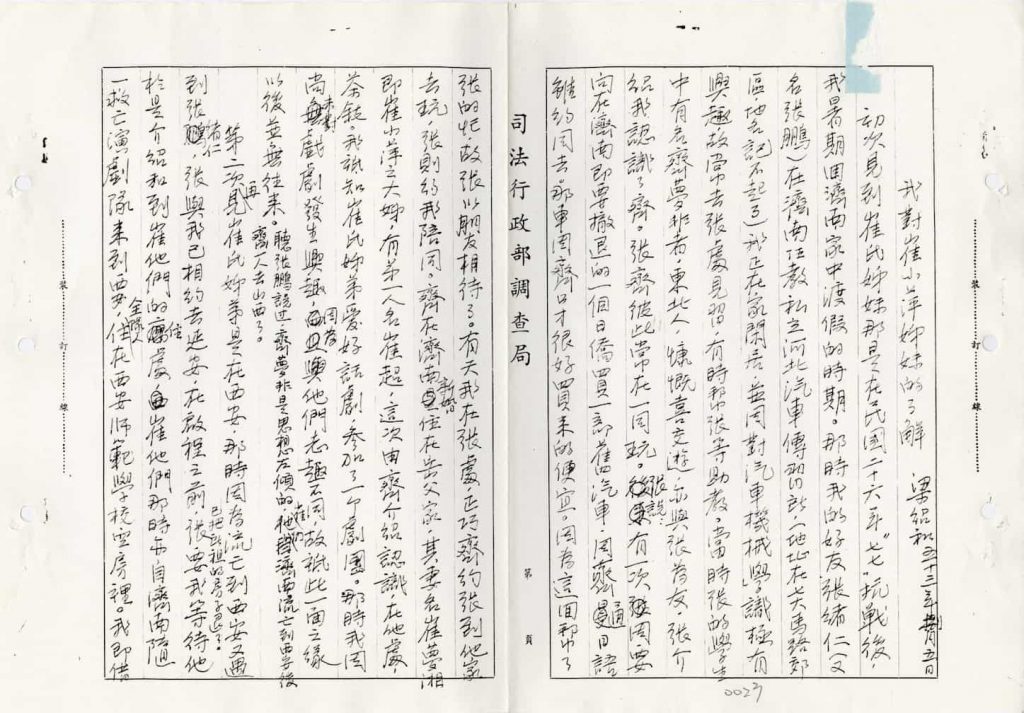

隨後崔小萍被調查局逮捕,送往三張犁招待所偵訊,直至九月七日離開,轉送警總受審。在調查局期間,崔小萍又洋洋灑灑寫下二十二頁的「自白書」,且還畫押簽字。她在自白書中形容,1938 年時在安吳堡的生活「就是我接觸共產黨生活的一個開始」。此外,崔小萍也描述了在安吳堡加入女生大隊的受訓經過。離開安吳堡後崔小萍考上國立戲劇專科學校,她在自白書中說,由於左傾藝文人士劉厚生是她在校的主考人,且曾安排她擔任助教,故她在劉厚生的介紹下加入共產黨。此外,崔小萍還指劉厚生是潛伏在四川省文化教育機構工作的共產黨幹部,在戰時至戰後初期領導與指示崔小萍以文字與戲劇等方式,進行多項組織或宣傳工作。

1947 年崔小萍依其他共黨同志的勸說以及劉厚生的要求,隨「上海觀眾戲劇演出公司」來臺灣發展。然而,就在戲劇公司演出工作結束之際,雖然劉厚生等黨幹部指示崔小萍在臺灣繼續為共產黨工作,但崔小萍決定「不願再盲目的聽從他們的安排和利用」,所以 1949 年後與共產黨斷絕聯繫,不再回復黨幹部的來信。崔小萍在自白書末尾坦承自己「接受了左傾思想,盲目地跟從共產黨所做的許多活動,當時被環境、人事所利用」,如今知道錯誤後,請求給予自新機會,好在餘生報效國家。

上述自白書內容明顯與崔小萍的真實經歷有很大出入,不只在西安戰地服務團及安吳堡的經歷與實際情況不同,且她之所以留在臺灣,是因為與青梅竹馬陷入熱戀,而非不願再聽從劉厚生的指示與領導。那麼為何崔小萍要在調查期間,寫下不利於己的自白書?難道她不知道承認是共產黨的後果有多嚴重嗎?崔小萍在後來的訪談中澄清,自白書並非按自己的意思撰寫,因為從調查局約談崔小萍開始,她便不斷受到壓力,自白書可說是脅迫下的產物。

.png)

國家人權博物館 X 臺灣民間真相與和解促進會 合作出版

臺灣在威權統治時期,發生眾多政治案件,當時直接或間接處理政治案件的一干機關組織,留下許多相關檔案。過去,因為找不到檔案或是檔案不開放,外界難以理解威權統治運作機制。近二十年來,政治檔案的徵集與公開,頗有進展且數量龐大,有助我們解答上述謎團。

但是,政治檔案不會自己說話,更不一定都說真話。人權館與真促會共同策劃《政治檔案會說話》,五位作者群策群力,希望用簡單明瞭的方式,提供大眾讀者檔案基礎知識與實用解碼撇步,好吸收、易消化,掌握之後,就不難讓檔案吐真言!

政治檔案是暴露國家暴力之惡的關鍵紀錄。所以,本書更期盼生活在臺灣自由時代的全體公民,都願意拿起書來自學,讀懂檔案、接觸檔案,凝視惡的扭曲荒謬,看見惡的結構肌理,時刻警覺「我們」與「惡」的距離。