對於較為年長而又長期關注香港政治的人來說,上述論點並不陌生,當年林行止的多篇社論,就曾指出這點(後來結集為《香港前途問題的設想與事實》)。可是,年輕一輩可能對於鄧小平其實也不想收回香港,頗為驚訝。

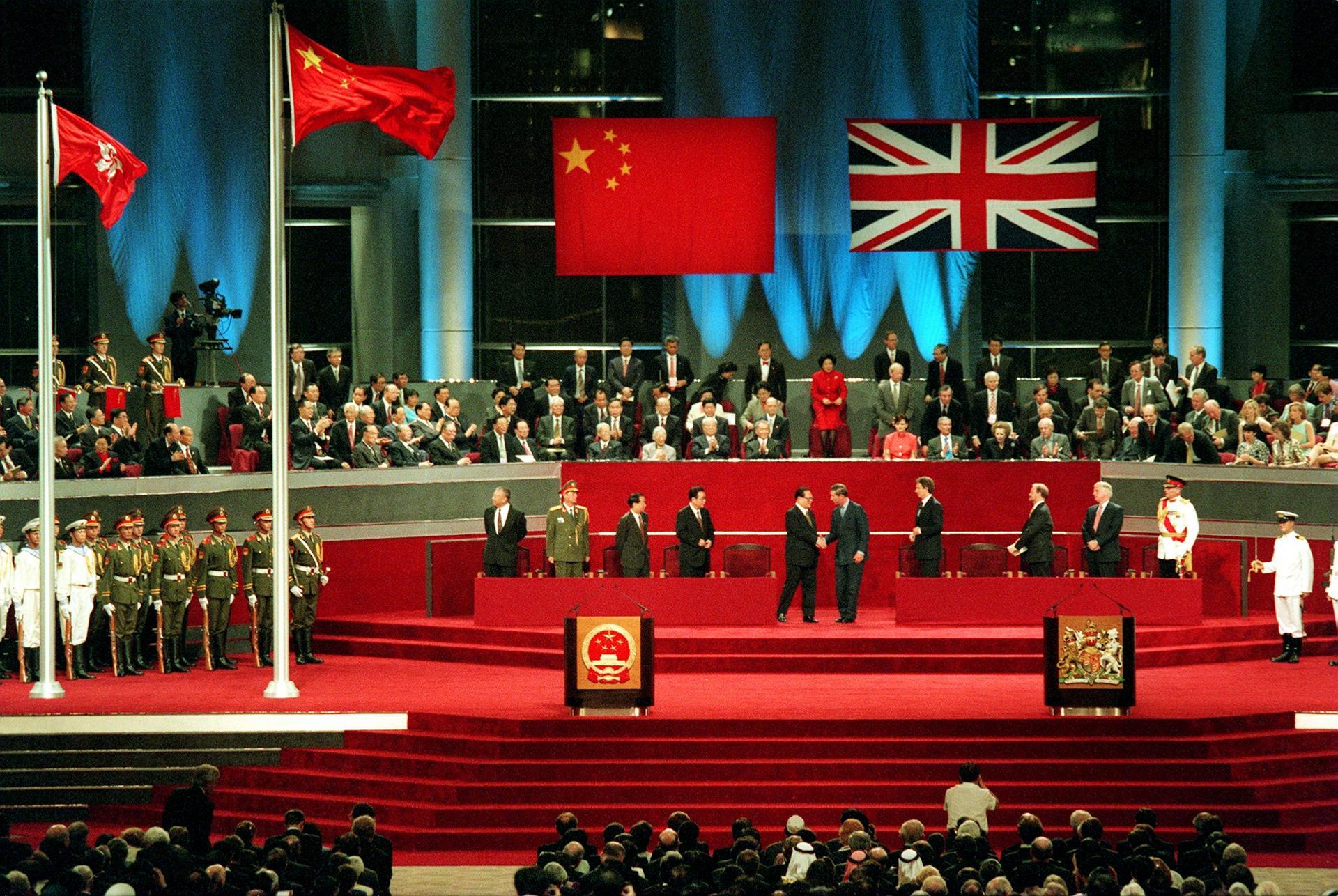

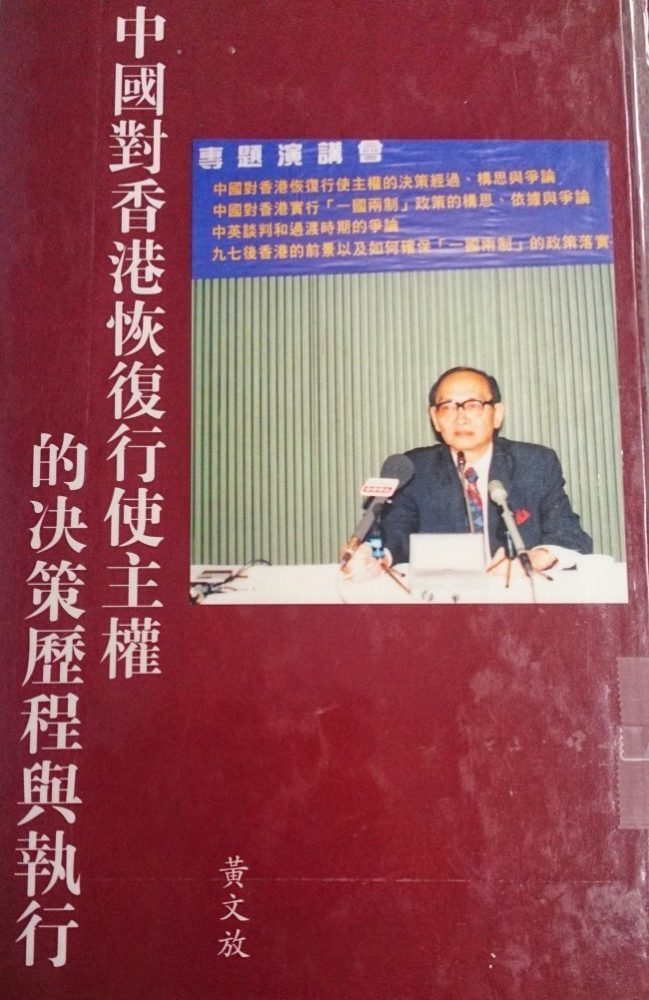

到目前為止,最詳細記述中國收回香港決策過程的第一手資料,就是 1997 年黃文放口述,浸會大學林思齊東西學術交流研究所筆錄整理的《中國對香港恢復行使主權的決策歷程及執行》一書,只要你細讀這本書,你就會發現,若沒有新界租約的年期框限,當年的中華人民共和國,極可能讓英國繼續統治下去,因為中共一直都不願意收回香港。

黃文放(1932-2000 年)於廣州長大,1949 年加入新華社香港分社(功能如同今日的中聯辦),退休前官至該社的台灣事務部部長,並曾於 1982 年,由長期主管港澳事務的廖承志領導,參與五人小組,專責研究收回香港具體安排。筆者比較黃文放,與另一位曾參與收回香港計劃的港澳辦官員李後(1923-2009年)的記述 [1],發現兩者並無重大出入,所以決定據此撰文,再輔以相關史料,追溯收回香港的歷史背景及決策經過。

前傳──國民政府曾致力收回香港主權

自清朝滅亡至 1981 年的三個中國政府──北洋政府、國民黨及中共,最不願意收回香港的,是中共,相反北洋政府及國民黨,都曾經嘗試爭回新界以至全香港,尤以國民黨最為積極。

中國自 1920 年代開始,就多次提出要收回新界(中方名為「九龍租借地」),至二次大戰結束前夕,蔣介石更認為中國將是戰勝國,理應收回香港,最後因時任英國首相的丘吉爾堅拒交出香港,再加上後來國共全面內戰,蔣介石才打消收回香港的念頭。

(維基百科照片)

只反「港獨」,不求短期內收回──1950-70 年代中共對港方針

到中共上台前後,毛澤東認為留住英屬香港,不但可以打破美國的包圍封鎖,更可以「拉住英國,分化美英」,所以決定暫不收回港澳。[2]有關英屬香港對中國的重要性,請參閱筆者早前的文章──〈為何中國不提早收回香港?〉,而該等重要性,不但為黃文放證實,亦見諸於金堯如的回憶錄──《金堯如五十年香江憶往》,金堯如曾於五十至六十年代長期參與中共港澳工作。)

可是,中共對港澳的政策,不時受到歐美共產黨及第三世界國家質疑,至於日後和中共反目成仇的蘇聯,更多次公開諷刺北京是「講一套,做一套」──一邊高呼反對西方帝國主義,一邊就容許帝國主義者留在國境內。

北京的回應就是:中華人民共和國成立後,宣佈所有「不平等條約」無效,因此,香港的主權,屬於中國無疑,可是當下並非收回香港的時機,待日後「時機成熟」,就會以「和平談判方式」收回香港的管治權。(中共對上述立場的最詳細公開解釋,可見 1963 年 3 月 8 日的《人民日報》社論,題為〈評美國共產黨的聲明〉)[3]至於,何時才是「時機成熟」,可能連周恩來和毛澤東都不知道。

不過,正如筆者在〈為何英國不早給香港民主?〉一文中指出,北京極力反對香港有自己的民選自治政府(Self-Government),因為在北京眼中,這等同「港獨」,或將香港變為「獨立政治實體」。

因此,當 1971 年中華人民共和國加入聯合國後的第二年,就要求聯合國的「非殖民地化委員會」,將香港和澳門,剔出殖民地的名單外,此舉完全杜絕日後香港及澳門獨立的可能。可是,這不代表中共希望在短期內收回港澳,下述澳門的例子,清楚表明中共的立場。

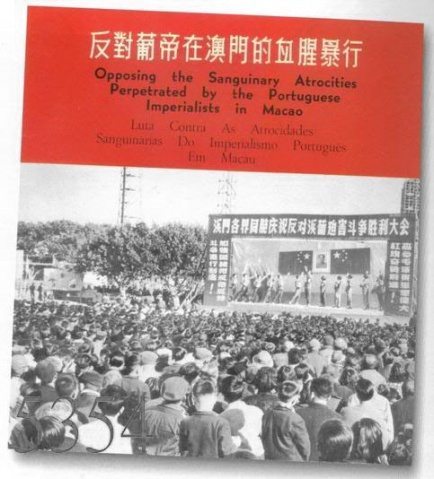

葡國兩次準備交出澳門,但中共拒收

1966 年 12 月,澳門親共民眾與葡人政府發生大規模衝突,史稱「一二.三事件」。澳門政府和葡國駐軍都無力控制大局,促使葡國使節前往北京外交部大樓,要求討論澳門問題,最後得到的回應是:「我們不要收回澳門,你們馬上離開,回澳門去!」,這是香港前英籍高官姬達(Jack Cater,1922-2006年),在九七前夕接受英國記者訪問時,憶述當年他會見前往北京的葡國使節時,所聽到的消息。[4]

最終澳門政府向左派民眾屈服,公開簽署俗稱「認罪書」的協議,自此澳門成為「半個解放區」。

在澳門被剔出聯合國殖民地名單外的兩年後,即 1974 年,葡國發生軍人政變,推翻獨裁政府,新政府決定讓所有葡國殖民地獨立,當時香港及美國的報紙,都有報導葡國準備將澳門交回中國,黃文放指出,當時葡國真有此準備,但北京為了穩定香港人心,所以「千方百計使葡萄牙政府不要提出交還澳門的問題」,最後北京透過澳門土生葡人領袖宋玉生(Carlos D’ Assumpção),向葡國新政府傳話(見該書頁 7-8),最後葡人繼續管治澳門,直至 1999 年。

及至 1979 年,北京與里斯本建交,雙方協定澳門主權為中國所有,但維持現狀,仍由葡國管治,直至「適當時機由中葡兩國通過談判解決」

1974 年的毛澤東:九七租約期滿?到時先算啦!

在早前筆者介紹的 1969 年英國外交部報告中,英國官員已強調 1997 年租約期滿將至,倫敦及港府都必須開始認真處理此問題,否則到了八十年代,香港將出現極為嚴重的信心危機。此後,英國人很想知道中國對「九七大限」的態度,以早作應對。相反,中方雖然知道租約期滿將至,但卻採取「拖字抉」,不願即時處理。

根據英國外交部檔案記錄,1971 年 10 月,前任英國駐東南亞高級專員麥克唐納(Malcolm MacDonald)訪問北京,在一次「私人對話」(private conversation)中,周恩來說:「在新界租約期滿前,中國無意收回香港」[5]。1974 年 5 月,剛卸任英國首相的保守黨領袖希思(Edward Heath)訪問中國,在同一場合會見毛澤東、周恩來和鄧小平,毛澤東問周恩來,距離新界租約期滿,還有多久,周回答說尚有 23 年,毛澤東就對希思說:「到時候怎麼辦,我們再商量吧」,然後就指著鄧小平說:「是他們的事情了。」[6]

上述可見,到了七十年代初期,中國仍基本上維持一貫的方針──待「時機成熟」才談判香港問題,可是,同時又事實上承認新界租約的年期(雖然中國官方宣稱不承認「三條不平等條約」)。總之,就是「到九七年先算啦!」

北京之所以有此態度,是因為當時中國內外交困──內有文革高峰期遺留下來的經濟問題和黨內鬥爭,外有強鄰蘇聯的軍事威脅,相比之下,香港前途問題,遙遠而不重要,可是這個問題若要認真處理,就非常棘手,很可能強如毛澤東都非常不願意做喪權辱國的人。

一旦公開確認租約期滿後,英國人仍可繼續管治香港,再加上當時毛澤東身體越來越差,自知命不久矣,怎麼會與你處理沒有急迫性,但又超級麻煩的事呢?

鄧小平:不願續約,但又想維持現狀

其實中共一向都視「統一臺灣」為首要目標,因此在 1979 年提出的「一國兩制」,本來是為臺灣而設,只是後來不得不解決香港問題,才將此用於香港。

根據黃文放的回憶,直至 1981 年 4 月,中國政府還未作出決策,還期望英國不要提出香港前途問題,不要逼中國表態。相信不少人都知道,新界租約問題,是 1979 年港督麥理浩訪問北京時,主動向鄧小平提出的,當時麥理浩要求鄧小平,同意港府批出的新界土地契約,有效期可以超越 1997 年,鄧小平拒絕;同時,亦明確告訴麥理浩,中國關於九七問題,現在未有政策,而且希望英國人不要太早提出這個問題。

鄧小平又說,到了九七年,無非兩個可能:一個是中國收回,另一個是維持現狀。但不管怎樣,中國都會採取特殊政策,充份照顧香港的特殊情況,請投資者放心。

及至 1981 年 4 月 3 日,英國外相卡靈頓勳爵(The Lord Carrington)訪華,再向鄧小平詢問中國如何處理九七問題,最後鄧小平回應:「對這個問題現在不能說更多的話」,事後,鄧小平終於指示有關部門,研究香港問題。(見該書頁 3-7)

黃文放解釋,所謂有關部門,就是由廖承志,召集國務院港澳辦、新華社香港分社,連同調查部(中國官方情報機關)、對外經貿部和中國銀行,開會研究如何處理香港前途問題,當時新華社香港分社主張以「澳門方式」維持香港現狀──即中英兩國確定香港主權屬於中國,但仍維持英國管治,而港澳辦則準備兩個方案──收回香港主權和維持現狀。

隨後,鄧小平向廖承志說:「再簽一個不平等條約,我們就都變成李鴻章,任何一個政府都會垮台。」最後,廖承志領導港澳辦及新華社香港分社草擬報告,向中共中央正式建議九七年收回香港主權,但要同時保持香港的自由經濟制度,並保留香港政府的原有官員。

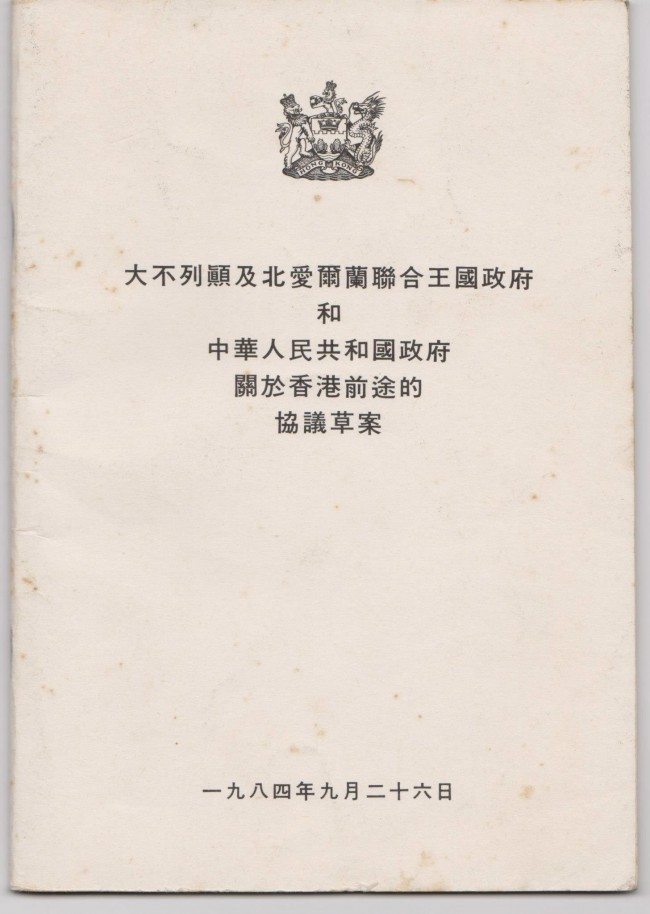

到了 1981 年 12 月,中共中央書記處會議正式拍板,決定九七年收回香港。(見該書頁 9-13)黃文放又提到,在上述的中央會議,最後趙紫陽講了一句話:最衰是英國人,如果等中國國力更強大才談這問題,不是更好嗎?(見該書頁 13)

之後,鄧小平指示廖承志須在三個月內,交出解決香港問題的具體方案──即如何制定特殊政策,俾能做到既收回香港主權,又能維持香港的長期繁榮,從而繼續為中國所用。1982 年 1 月廖承志成立小組,研究上述政策,黃文放亦是成員之一。(見該書頁 13-14)之後,北京確定「一國兩制,港人治港,高度自治,五十年不變」的方針,往後的事,都是眾所週知了。

「一國兩制」是「沒有辦法中的辦法」,但可行性是……

黃文放在憶述上述過程後,隨即指出:

相信黃文放是暗示,科學的決策,應該是先研究收回香港又同時保持繁榮的可行性,之後才決定是否真的收回香港主權,而非先決定收回香港,之後才去研究收回香港後保持繁榮的具體方法,從而證明中央領導的決策是正確。

對於鄧小平來說,若九七年「恢復對香港行使主權」(而非 1979 年後中國對澳門的名義主權),但又要維持香港的繁榮及國際地位,「一國兩制」可說是沒有辦法中的辦法。但是,當時不少論者,已質疑沒有了英國管治,香港賴以成功的各種制度,究竟可否維持?即使這樣也可維持,中國又能否自我約束,不破壞香港原有的運作模式呢?

1984 年 1 月 13 日,信報老闆林行止就在社論〈烏龜背蝎子過河的教訓〉中,以烏龜比喻九七後的香港,用蝎子比喻中國政府,質疑一國兩制是否可行:

「毒蠍的回答出人意外,牠說:『龜兄龜兄,難道我不知螫你一下我們就會一同葬身河底嗎?可是,這是我們蠍子的習慣,要改亦改不來啊!』」

總的來說,施諸於九七後香港的「一國兩制」,究竟是能保長治久安的可行之策,還是只是內容粗疏淺陋的權宜之計,經過接近十七年的試驗,相信大家都心裏有數。

今後香港的兩大核心問題

最近北京發表一國兩制「白皮書」,令筆者覺得要藉著追溯一國兩制的前世今生,來了解「一國兩制」的本質。這樣,我們才能明白九七後香港種種問題的根源,並進而思考香港的未來。經過上述的歷史回溯,筆者認為今後香港,須面對兩大問題:

(1)「一國兩制」不能解決「香港問題」,以後怎麼辦?

新界租約期滿,產生了「香港問題」,本來中英兩國希望以「一國兩制」來解決。可是事實證明,這個辦法,越來越行不通,這表示「香港問題」至今仍未解決,這樣,究竟香港未來,該如何走下去呢?

(2)中國民主化未必是「香港問題」的答案

有很多人認為,只要神州巨變,中共一黨專政結束,民主中國建立,香港問題自然就迎刃而解。可是,經過上述的歷史追溯後,筆者大致認同《香港城邦論》作者陳雲所說──中國民主化未必是香港問題的答案,反而可以是香港作為自治城邦的末日。

從歷史來看,中共似乎已是現代中國歷代政權中,最願意維持香港「境外」地位的一個,若然中共倒臺,日後的中國政府,會否樂於見到香港繼續享有猶如國家般的高度自治權──有自己的奧運代表隊、邊境關口、護照、貨幣以至不同於海峽兩岸的英式法制,實屬疑問;因為香港現有的自治權,其實遠遠超出一般國家的地方自治權(即使瑞士聯邦的州份,都沒有自己的邊境關口),而更接近邦聯(Confederation)中的一個主權國家。

可是,香港享有如此廣泛的自治權,是源於西方侵略中國的歷史,而且與中國民族主義的「大一統中央集權」思想,格格不入,而日後的中國政府,無論民主與否,都不一定能打破上述的民族主義情意結。民主化後的西班牙政府,至今仍不忘收復直布羅陀,因而常與直布羅陀發生糾紛。直布羅陀的經驗,對思考香港未來,或許是一個很好的參考。(直布羅陀與西班牙關係的歷史,可參考拙文:〈城邦難為也要為〉)

最後,我希望香港人,以及全世界所有愛護香港的朋友,都不要氣餒。只有深入了解問題,才能夠有效解決問題,當大家認真思考、討論「香港往何處去」[7] 時,香港的未來,就有希望了。

[1] 此書屬「內部發行」,但在香港多間大學的圖書館可以找到。此書有香港版,名為《回歸的歷程》(香港:三聯書店,1997 年),但內容比大陸版,是有所刪減,此書在各大康文署圖書館可供借閱。

[2] 黃華:《親歷與見聞:黃華回憶錄》,(北京:世界知識出版社,2007 年),頁 237,轉引自高望來:《大國談判謀略──中英香港談判內幕》,(北京:時事出版社,2012 年),頁 44

[3] 李後:《百年屈辱史的終結 香港問题始末》,頁 40-41。

[4] 白莎莉、胡德品著,林藹純譯:《說吧,香港》,牛津大學出版社,1999 年,頁 95-96。

[5] Beijing to FCO, no. 1076, 19 October 1971, FCO21/855, 轉引自MARK, CHI-KWAN, ‘Development without Decolonisation? Hong Kong’s Future and Relations with Britain and China, 1967–1972’, Journal of the Royal Asiatic Society (Volume 24 , Issue 02, April 2014), p 333

[6] 《毛澤東外交文選》,(北京:中央文獻出版社、世界知識出版社 1994 年版),頁 602-606,轉引自高望來:《大國談判謀略──中英香港談判內幕》,頁 48

[7] 中文大學社會學者劉紹麟博士,在其著作:《香港的殖民地幽靈--從殖民地經驗看今天香港的處境》(香港:守沖社,2005 年),提出港人須討論「香港往何處去」。