如今並不少見的「造口」手術,其英文“stoma”源自希臘文中的「嘴巴」。這是因為,在戰亂頻繁的西元前 400 年,許多士兵腹部受到嚴重外傷,導致腸子裸露,人們就以 stoma 描述這樣的傷口──像一張長在肚皮上的嘴巴。

誤打誤撞,世上第一個人工肛門來了! 最初,深及腹腔內臟的傷口,對醫學而言可說是處女地,醫師們頂多只能藉由屍體來理解解剖構造。即便是醫學之父希伯克拉底(Hippocrates)和他的信徒們,也都束手無策。不過博物學家克理索(Celsus)還是透過有限的資訊歸納出一個結論:小腸受傷的病患幾乎都沒什麼好下場,反而是大腸受傷的人有極少數機會能夠存活。他也試圖將腹部的傷口與小腸直接縫起來,然而結果都不盡理想,但克理索洞察秋毫的觀察力仍然為他在醫學史中記上一筆。[1 ]

法國外科醫師梅里(Jean Méry)(Source: public domain)

有了這樣「成功」的案例,漸漸地,許多醫生開始類似的嘗試。例如在 1706 年一場攸關西班牙王位的繼承戰──拉米伊之戰(Battle of Ramillies),戰場醫生替一名士兵稍微清理腹部的傷口後,便把破掉的大腸與腹部皮膚縫在一起,好讓大便能夠順利出來,結果不僅沒有感染、沒有壞死,這名士兵後來又健康地活了 14 年。

拉米伊之戰(Source: public domain)

1757 年時,造口手術的雛形終於確立了──德國外科醫師海斯特(Lorenz Heister)認為小腸一旦受傷,就應該拉出體表與肚皮結合在一起,創造符合生理機轉的出口。 [

2 ]

造口成為救人一命的積極治療手段

18 世紀尾聲,造口的生理與方法逐漸被醫生掌握。這時,有個病人長期受腹脹困擾,醫生診斷是腸子阻塞所引起。他找上法國的皮洛(H. Pillore)醫師,希望得到幫助。

在當時,皮洛醫師已經有幾個相對成功的經驗。起初,他先對這位病人採取保守治療──如同今日面對大部分腸阻塞時,先讓病人禁食,再加上一些促進蠕動的藥物。但在那醫學剛剛啟蒙的時代,皮洛醫師除了給病患瀉藥,還有水銀──你沒看錯,就是水銀!因為水銀密度大,被認為能夠推擠食糜以利排出。

但之後,皮洛醫師再為這位病人做肛門檢查時,卻發現有直腸狹窄的問題,推測是腫瘤造成阻塞。想當然而,結構性的腸道阻塞,保守治療是無法過關的。皮洛醫師只好化被動為主動、轉保守為積極,將病患的腸子拉至體表,完成了造口手術。最後,病人果然免於腸道阻塞併發的破裂而延長了生命,但一個月後卻因水銀過量中毒,仍然不幸死亡。

造口歷史上更令人振奮的里程碑發生在 1793 年。當時,新生兒只要被診斷出「先天性直腸閉鎖症」,都逃不過死亡的宿命。這些嬰兒在胚胎發育時期出了差錯,導致出生後腸道封閉沒有出口。辛苦懷胎十月的母親初嘗迎接生命的喜悅後,緊接而來卻是莫大的悲傷。

法國醫師杜雷特(C. Duret)醫師循著前人留下來的教訓,明白大腸可分為升、降結腸,再來是乙狀結腸,最後才到直腸以及肛門。他想,如果新生兒是直腸閉鎖導致食物沒辦法通過,不如提前把乙狀結腸拉出體表,製造一個新開口?

杜雷特醫師將這個想法在一個僅僅 4 天大的新生兒身上,付諸實現了!他首先將肚皮切開進入腹腔,再把乙狀結腸從肚子裡拉出來固定在皮膚上,成功創造出新的大腸出口。後來,這名嬰兒順利地長大了。

為了拯救更多人命,不斷改良手術

隨著更多的造口種類問世,醫師們相信造口手術可以應用的地方越來越廣。但成功的背後,卻是一個又一個悲傷的故事。

1839 年,Jean Zùlema Amussat 醫師統計 29 個造口案例,當中存活下來的病人居然只有 4 個,其他大部分都死於嚴重的腹膜炎——包括自己的好友。而這 29 個案例都是先將肚皮切開,在肚子中間剖開一個洞的造口方式,再將腸段拉至肚皮縫合。這種做法會在肚子正中央形成 30 公分長的傷口,以當時的消毒技術,腹腔裡面不感染也難。

有感於好友因此喪命的 J.Z. Amussat 醫師,下定決心研發更好的方法。幾經沙盤推演後,他決定在肚皮上設計一個橫向傷口,再將腸段拉出來固定在皮膚上,這樣一來就不會出現像傳統手術的大傷口,腹膜炎的機會也就降低許多。這樣的手術方式,幾乎是今日造口手術的原型。

後來,奧地利醫師西奧多比勒斯(Theodor Billroth)卓越的貢獻,也讓造口手術更加進步。比勒斯醫師從名門蘇黎世大學開啟外科學術生涯,幽默的口才和極具魅力的演說技巧,讓課堂學生場場爆滿。臨床方面,他不為自己設限,上至食道,下至直腸皆有涉獵,而且時常研發新的手術技巧,今天外科醫師常用的腸胃道重建手術,就是以他的名字命名。

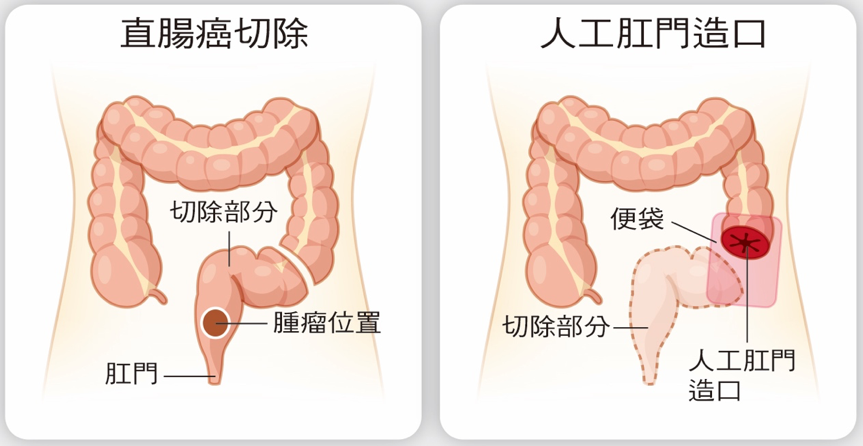

1879 年,比勒斯醫師與原先是自己助手的奧地利醫師卡爾·古森鮑爾(Carl Gussenbauer)兩人合力切除末端大腸的腫瘤,並將近端的乙狀結腸拉出來成為永久性造口,樹立了人類腫瘤切除的治療典範,並大大降低手術後腸段癒合不佳的風險,鼓舞了當時對大腸腫瘤束手無策的醫師們。後來,古森鮑爾醫師在胰臟手術的成功,開啟了人們對於治療胰臟腫瘤的希望。

Theodor Billroth(Source: public domain)

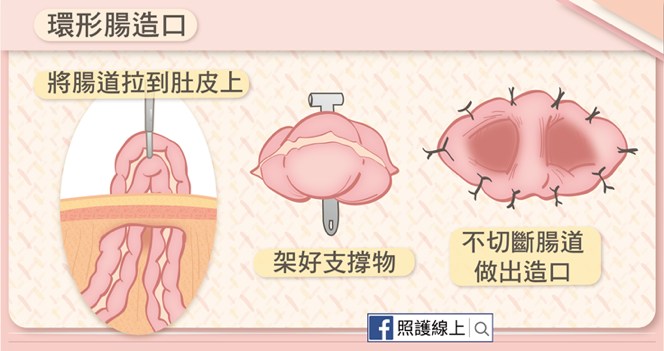

十年後,另一名出身波西米亞的奧地利醫師卡雷爾·梅德爾(K. Maydl),創新地將大腸以不切斷的方式拉出體表,並在後面用棒子支撐,是最早紀錄的「環狀造口術」,當時是用玻璃棒、甚至是鵝毛筆。如今這個支撐棒多以塑膠棒取代,也就是外科醫師口中俗稱的「小飛機」。

環狀造口術示意圖(Source: 照護線上 )

各種功能、各種做法的造口手術,任君挑選

時間快轉到 20 世紀,抗生素、麻醉藥物的進步,讓外科手術的技巧突飛猛進。如今,造口手術可以依據治療目的,分為陪伴病人一輩子的「永久性造口」,或是因疾病需要,先將糞水引流出來的「暫時性造口」。

暫時性造口是當病人的大腸被腫瘤堵住,腸子裡的氣體沒有向外宣洩的通道,很容易把腸壁脹破。所以在手術第一階段,醫師先暫時將腫脹的腸子拉出體表打開,減除壓力後,隔段時日再將腫瘤切除,並重新接回腸道。

除此之外,還有「保護性造口」。在所有腸道手術中,外科醫師最害怕的莫過於部分大腸切除後,腸子與腸子的連接處不生長,導致糞水從接合處的縫隙滲漏到肚子其他地方。一旦滲漏發生,病人極有可能因糞水引起的腹部感染而死亡。為了避免這種狀況,醫師可以採取「保護性造口」,在腸子接合處前面先將糞水引流出來。如此一來,病人的死亡率會從 50% 降低至 15%。

1921 年,法國的亨利哈特曼(Henri Hartmann)醫師不僅重現了當初比勒斯和古森鮑爾醫師的乙狀結腸腫瘤切除手術,還打破骨盆腔狹窄的視野限制,將腫瘤可切除的極限,又往下延伸到更靠近直腸與肛門。千萬別小看這數公分的差距,以現代統計來看,直腸腫瘤高達全部大腸腫瘤的 30%,這短短數公分的突破,就能夠多治療數以萬計的病人。

為了紀念哈特曼醫師,今日外科醫師將這種同時切除乙狀結腸、將腸子拉出體表做造口的手術,命名為 Hartmann's procedure。然而,哈特曼醫師卓越的貢獻絕不僅於此,他對膽囊構造的詳細描述、結核桿菌在腸道裡的症狀、受傷後的肩膀關節異常等等,外科各項領域的貢獻族繁不及備載。

造口手術在算是相對容易、基礎的技巧,但回顧過去百年的篳路藍縷,能有這樣的成果也是建立在許多前人的努力和失敗上。然而,諸如造口脫垂、造口凹陷、造口壞死⋯⋯等新的課題仍考驗著人們,外科手術的精進永遠沒有所謂的終點。

[1] 克理索也是第一個提出發燒是身體對抗感染的現象而非疾病本身的人。

參考資料

Tatiana N. Garmanova, Ekaterina A. Kazachenko, Nikolay N. Krylov, History of surgery: the evolution of views on the formation of intestinal stoma, History of Medicine, 2019, 6(2): 111–117

Celsus, De Medicina, iii. 3, etc.

Kingsnorth AN (2006) Hernia Management. Fundamentals of Surgical Practice. Ed. A.N. Kingsnorth and A.A. Majid. Cambridge University Press. 265 p.

Wu JS (2012) Intestinal Stomas. Hitorical Owervier. Atlas of Intestinal Stomas. Ed. V.W. Fazio, J.M. Church, J.S. Wu. Springer. P. 1–38.

Cromar CDL (1968) The evolution of colostomy. Diseases of the Colon and Rectum 11 (6): 423–446. doi: 10.1007/BF02616774

A. HEDLEY WHYTE, D.S.O., T.D., M.S., F.R.C.S. Proctology Past and Present(1946)

Duret C (1798) Observation sur un enfant ne sans anus. Receuil Périodique 4: 45–50.

Amussat JZ (1856) Memoires sur l’enterotomie du gros inestin. G. Baillière Paris. 484 p.

Theodor Billroth, M.D., Professor Of Clinical Surgery In The University Of Vienna". The British Medical Journal. 1 (1728): 335–336. 1894-01-01.

Thomas Schnelldorfer 1, Yan Y Kitvarametha, David B Adams, Carl Gussenbauer: pioneer in pancreatic surgery, World J Surg. 2003 Jun;27(6):753-7.

Maydl K (1888) Zur Technik der Kolotomie. Centralblatt Chir 24: 433–439.

Mikulicz von J (1937) Surgical experiences with intestinal carcinoma. Medical Classics 2: 210–229.

Daniel N. Ronel, MD, and Mark A. Hardy, MD, Henri Albert Hartmann: Labor and Discipline, CURRENT SURGERY Volume 59/Number 1 January/February 2002