「因為光與黑暗的傾輒,我迅速的

坐下來發愁……」

瑪麗安,你知道嗎?我已不想站在對的一邊

我祇想站在愛的一邊……

聽著詩人談起愛、革命、自由,以及那些不合時宜的情緒,又或者未來、永恆這類令人嚮往卻又難以觸及的遙遠宇宙,彷彿正是為了如我輩徬徨、善感而強說愁的慘綠少年少女所量身打造。那些已然是四十多年前的絮叨感傷,卻仍然指引著、煽動著解嚴後才出生的年輕世代。

一如羅智成「我心有所愛/不忍讓世界傾敗」的迷人姿態,楊澤對於瑪麗安柔聲繾綣的呢喃與誓言,讓他們難以輕易在往後愛詩讀者的必讀詩集間缺席──無論是同樣出身山城、小楊澤幾歲的學者黃英哲,或是先後在 90 年代步入青春期的作家駱以軍、詩人楊佳嫻,乃至許許多多躁動不安的小文青們,無不為其折服。同儕友人間私下複印楊澤的詩集傳誦,也不是什麼新鮮事。

若要強制幫青春期分段,楊澤寫下這些詩作的 20 至 25 歲,或許可以模糊的將其定義為「後青春期」──那是個稍稍褪去青澀,也嘗過些許苦澀,但那些哀愁、鬱悶與不諳世事的情緒,仍滯步不前的年歲。至於這位當時正就讀臺大外文所,後來被友人貼上浪蕩子形象的詩人,不出所料地選擇繼續莽撞地抵禦這個世界與時間。

後來,楊澤回憶 1970 年代最末幾年出版的《薔薇學派的誕生》與《彷彿在君父的城邦》這兩部詩集時,他在感嘆「青春,哦青春!像那滿天蟬鳴,我一度聽見它的歌唱,至今也仍迴響在心底」之餘,也悠悠道來那些詩是怎麼成形的:

那是白色恐怖時代,一個讀了太多魯迅,太多芥川陳映真的苦悶文青,他常常在白晝亮晃晃的馬路上找女神,同時又將自己放逐荒野,天天擺張慘綠兮兮的臉,在內心喃喃,只有自己聽得到的獨白:所謂『知我者謂我心憂,不知我者謂我何求』!

然而,在 21 世紀的今日,當我們翻開那本《薔薇學派的誕生》時,會與前一代人在這本詩集剛出版之初的閱讀,有著相似的感受嗎?

在回答這個問題之前,我們必須先理解楊澤本人與他的讀者們,是共處在一個什麼樣的現實中,才讓這個理解的機制得以運作。除了讀詩經常仰賴的那份感覺,以及作者的文字魅力之外,大抵還有些額外的什麼,才使得經歷過 1970 年代、1980 年代解嚴前夕的這些人,深刻地被作者所打動,進而使得這兩部書在當時的臺灣擲地有聲、造成轟動。

要解答這個問題,或許我們要先回到當時的臺灣。

詩人在臺北

1990 年代中期,楊澤在時報出版社編輯了兩部書,回望當年他們經歷的 70 年代。在序言裡,他梳理了這一段時代的經緯,與他個人意識與認同幽微轉變的過程:

……不過,比這些更重要的,悠悠醒來,在一個偏遠的美西小鎮──一個寂寞荒涼的美國早晨,忽然我記起了我來自何方。我來自,假如你不介意的話,歐洲朋友口中的「蔣介石的臺灣,美國的殖民地」。我來自──產業、文化一般落後的第三世界,一個相當「法西斯」,假如你介意的話,相當威權的國家。

這段關於 1970 年代臺灣的側寫,清楚描寫出當時人們的處境。一方面,處在冷戰前緣的臺灣,與日本一同成為美軍前往越南戰爭的補給基地,美軍在駐紮休息時,順道將大量的美式生活與娛樂輸入進來。前一個十年西方風起雲湧的學運與嬉皮文化,遺續也隨之漫散流逸在這座遠東的島嶼,搖滾樂、牛仔褲、現代文學、喇叭褲、恨天高、家庭舞會與吉他,對當時的年輕人來說,「買幾張盜版的新唱片,一兩本洋書,走在少有的林蔭道上洋人群中,再加上頭上呼嘯而過的噴射機」就彷彿是在感受未來,那是「一種境內偷渡的爽快」。歌手蔡琴回憶她的駐唱經驗也提及,當時大學生歌手最時髦的唱法,是將中文歌詞唱出「老美說中文的調調」。

1970 年代後期,還在就讀臺大外文的楊澤,當然如同他《現代文學》的那些學長姐們一樣,從美國新聞處獲得了不少西方文學的養分;並在美軍電台與學生之音的盜版唱片中傳出的西洋流行樂,《Times》、《Life》雜誌中呈現的世界樣貌,形塑了他這代年輕人對於世界的認識與生活風格。相對於一無所有、貧乏的臺北,美國頓時成為了希望與享樂的所在。

好萊塢、越戰、古巴革命、愛與和平,這些時代的關鍵字也錯落在他的詩作中。然而,外在時代過於殘酷,或許也是身處的場合過於沉悶高壓,他只好感傷而虛無地別過頭去,展開內在的流亡──「我夢見溺水的雙手,緊緊抓住的/發光的詩行/啊,發光的愛…」詩人選擇轉身面向愛,以及他的瑪麗安,寫下了〈在畢加島〉一詩:

在畢加島,瑪麗安,我在酒店的陽臺邂逅了

安塞斯卡來的一位政治流亡者,溫和的種族主義

激烈的愛國者。「為了

祖國與和平……」他向我舉杯

「為了愛,……」我囁嚅的

回答,感覺自己有如一位昏庸懦弱的越戰逃兵

(瑪麗安,我仍然依戀

依戀月亮以及你美麗的,無政府主義的肉體……)

儘管這種美式體驗,成為了年輕人遁逃於當時苦悶而禁錮的白色恐怖日常的一種方式。然而,這種「蘋果的滋味」背後隱含的自由與解放,對於當時的威權政府來說還是過於刺激。

除了學生的校外團體活動與校際社團交流被教育部禁止,模仿搖滾樂手留起一頭嬉皮長髮或穿上「奇裝異服」,還得小心別被警察抓到,否則被剃回小平頭是常見的事,當時擔任臺大教授的現代主義作家王文興即是苦主之一,甚至被警察批評「帶來嬉皮歪風,傷風敗俗。並問我有什麼資格為人師表,留這種『長』髮怎麼能夠教育學生」。

在那個牽手與接吻都得小心翼翼的年代,連劉家昌導演的電影裡出現了稍稍踰矩的男歡女愛鏡頭,全國文藝雜誌編輯人及報紙副刊主編都會被時任中華文化復興運動推行委員會副會長的陳立夫找來訓話的年代,真正的快活只能往地下找;個人的身體隨時處在政府的治理與規訓之下,所有可能觸犯禁忌的自由因子都不被允許,學生們要有「學生的樣子」。

作家舒國治形容:「久而久之,我們不禁要想,這是什麼一個都市?這的確是一個什麼也沒有的地方。於是,還蠻有一點過癮的味道,也就是說,你好像活在一部科幻影片的場景裡,你沒什麼事好做,只好抽根香菸。就這麼著。」為了排解心中難以抒發的鬱悶,以及對於現實的無奈,楊澤也在詩作中無奈而怨懟地寫下:

我忙著在每本書中塗去令人臉紅的格言

忙著用翻袋貼住每面鏡子受傷的眼,轉身

卻聽到一種疑似犬儒的聲音說:

「兩點之間並不祇有直線,孩子

為了理想,我們忍耐、退讓/退讓,迂迴前進...」

迎來變動的年代

1970 年代的那十年間,臺灣發生了好幾件大事,幾乎動搖了「中華民國」的國本。最大的震撼,無非是獨裁了好幾年的蔣介石終於辭世,以及中華民國離開聯合國與長年倚賴的美國。這也讓「莊敬自強、處變不驚」成為了時人琅琅上口的護身咒,彷彿念了就能保平安、保中華民國的國祚千秋萬世……。

但時代的變動不僅於此。刺蔣案、釣魚台事件、哲學系事件、中壢事件、橋頭事件相繼爆發,好幾本黨外雜誌創刊,文壇也為了時代、為了政治爭論不休……整個十年(decade)在邁入尾聲之際,卻反轉性地來到了最高潮──那起震驚國際,發生在世界人權日的美麗島事件。

相對於這起被政治學者形容是臺灣近代歷史上,一個為了民主與進步而起身追尋的「最好的時刻」,越戰畫下休止符、洪通熱潮、青年自覺運動、兩大報文學獎開辦、開放臺灣人出國觀光、桃園國際機場啟用、「唱自己的歌」運動、西部鐵路電氣化、711入駐臺灣等事件,似乎顯得過於平和尋常,而略顯黯淡。這種關乎時代的認同危機,以及無依的困頓感,深刻且劇烈地影響了詩人敏感的心思,他一次又一次地在詩作中流露這種無力與感傷。

這段時間,楊澤直白地寫下這樣的句子:「在我的時代人們愁苦的互望著/他們的眼睛裡出現了窗柵的意象,靈魂/在窗柵後不安的窺望著。一隻飛鳥」、「日暮多悲風。/四顧何茫茫。」對時代與未來只是一片惘然,不知何去何從。〈在格拉那達café〉及〈彷彿在君父的城邦 之一〉兩首詩中,這種無力與憤慨感有增無減:「雜亂而暴躁,我茫然的在同代/許多年輕人的底下簽上我的名字。」「憂憤在前,苦難在後──相對於歷史,沉痛感慨的詩行啊,你是什麼?」

這種晦鬱的情緒,到了〈在臺北〉這首散文詩,則是變得更暴躁激進,詩人藉由刻劃出一幅異質的空間,將他這代人在那個當下心中的無助,具象地展示在讀者眼前:

我自認的無辜,讓我覺得我們已錯入了最敏感的政治地帶:叛變、行刺、暴動埋伏四周──以及最大量的生死最大量的流離,以及,革命與反革命的名下,一切都帶著血腥,血淋淋的,血的感覺…

他後來解釋,臺灣人在一切情勢改變、中國神話崩解的那時,彷彿頓時意識到自己「就好像一個失語、失憶的人……不免有一種迷航的感覺,過去與現在之間產生了一種嚴重的斷裂,因為──我們不知道自己是誰。」每個人的咽喉彷彿都被時代所無情緊掐,彷彿沒有人可以從這個變動的年代中倖免。迷惘、徬徨、不知所措,不少人逃離島嶼,移民美國、日本與巴西,留下來的人只能提心吊膽地過活,繼續處在國民黨對地方無所不在的監視與控制之中,學者陳芳明回憶他當時也有相似的感受,「好像是泅泳在遠洋,一時尋找不出求救的方法。」

未來在哪裡呢?為了緩解這種飄搖的感受,有志者努力的在荒蕪的現代社會中尋求意義,一部分人選擇回歸鄉土,從鄉土文學論戰、唱自己的歌,到林懷民帶有臺灣色彩的現代舞、大學生在大稻埕學跳子弟班野台戲,以及南鯤鯓的畫家洪通與恆春月琴民謠歌手陳達的爆紅;另一群人則轉往「發現中國」,以挽回資本主義與西方文化的入侵下逐漸崩毀的中國文化,於是探尋中國文化的精粹,並展開「帶著民族主義色彩的道德運動」下鄉服務。

這也清楚的反應在楊澤的詩作上,他不斷思索詩的本質,以及純粹的藝術及社會性的那條模糊界線──「我的詩如何將無意義的苦難化為有意義的犧牲」。在他筆下,那位幾乎是詩人鼻祖的屈原來到了 1970 年代的臺灣,在價值與意義一再遭受質疑的此際,卻不再有指引方向的人。他因而慨歎:「相對於大海,千古的良苦詩心是否祇意味著/一種無效的抗辯?」

然而詩人的憂愁並不僅止於此,經常還涉及社會。一方面,他對中國文化消亡、黃鐘毀棄發出了嘆息,他援引中國古代經典,作為今日感傷、哀悼的憑藉,他寫下了「柔條漏金,我夢想/我們拊金擊石/重建這一代的黃鐘大呂」這樣的句子。而在〈在畢加島之二〉一詩中,他延續〈在畢加島〉的思索,但那些關於愛情的依戀與悵惘,卻被一種帶有現代社會的疏離性與文化斷裂的焦慮感的國族使命所取代:

我夢見,他們要我在病歷卡上簽我的名字/承認我是一個來自過去世界/來自君父之城邦,充滿/復辟思想的詩人與間諜…

另一方面,對於鄉土的關懷,在楊澤詩作中卻化成了對於工業化、現代化、都市化與資本主義的反思,構成了他對於所處時代的另一種回應。加工業的高度發展,卻是由農村的日益疲弊作為犧牲,詩人處在現代都市的「西門町摩登」的核心,抑鬱地遊蕩在城市角落,無助地感受時間流逝,詩人寫下了現代城市特有的孤寂:「我們彷彿看見,整座困頓的城市/跌坐在臨岸運河的霓虹倒影/夜黑的叢林裡,建築物的背影/斷續掃射一股股的車燈」。他與他的詩,在時代的浪潮下無力如斯,於是哀傷地寫下:「被放逐的叛軍頭子圍在野地秘商/只像工廠、城市的,我的一首詩的叛變」。

楊澤後來在聯合副刊中解釋〈西門行〉[1]這首詩的創作背景時,言及他為了排解牢騷而日日往西門町跑的年少往事。嶄新的、電子的娛樂吸引了他的注意,能讓他好好地從外在世界分心──又或者專心於愛情,「假如我們像城裡其他的人從一場好萊塢的新片出來,愛與和平仍然佔領西門町……」:

無處安放的焦慮,都在詩中得到慰藉

對於楊澤詩作中表現出來的這兩種傾向,有論者認為他「一方面比五、六○年代的前輩作品,更都會更現代;另一方面卻又比他們更中國」,有人甚至認為他作品中永恆的情人瑪麗安,即是「對中國情懷的反芻姿勢和告白」。

但同時也像詩人自述「我這一代可算是臺灣經濟起飛的第一代,卻也是不知天高地厚,不太解人情世故的一代」,陳允元則認為這些抒情性與西門町漫遊,其實是為了逃避變動時代而產生的一種「田園情緒」,是「資本主義入侵後普遍流行的心靈麻痺劑」。

公元一九七六年,像城裏其他的人

我迅速的,唉,輕易的被了解,忘記

曖昧的感覺著一種巨大的、流動的悲哀

流動在街角混亂的人群裏......。

The shadows haunt me,瑪麗安

你能感覺一個人像陰影一樣緩慢掉落在陰影裏的速度和聲音嗎?

但不管哪種解釋,都難以減損楊澤的迷人。當時的年輕世代讀詩行間的中國文化或現代性,都難以感到突兀,畢竟那是他們生活所及的日常,是復興中華文化與工商經濟、都市化並存的時代。人們對於當時臺灣在政治上、經濟上、社會上、文化上的劇烈轉變,心中那些無處安放的焦慮與不安,卻也能在他的詩中找到慰藉。

不過,楊澤詩集之所以能讓一代又一代的少男少女著迷難忘,更重要的或許是其獨特的憂鬱及浪漫。在 70 年代,在情、慾不可高度張揚的時代,青春期的思慕與愛戀總有排解的需求,楊澤對於瑪麗安的露骨示愛與告白,更讓讀者成為了他惆悵手勢下的俘虜。

夜裡的每顆星子都是一面窗

我憑著敞開的窗子遙指過去

「而那裡,吾愛

那裡便是沒有愛的死去已久的地球。」

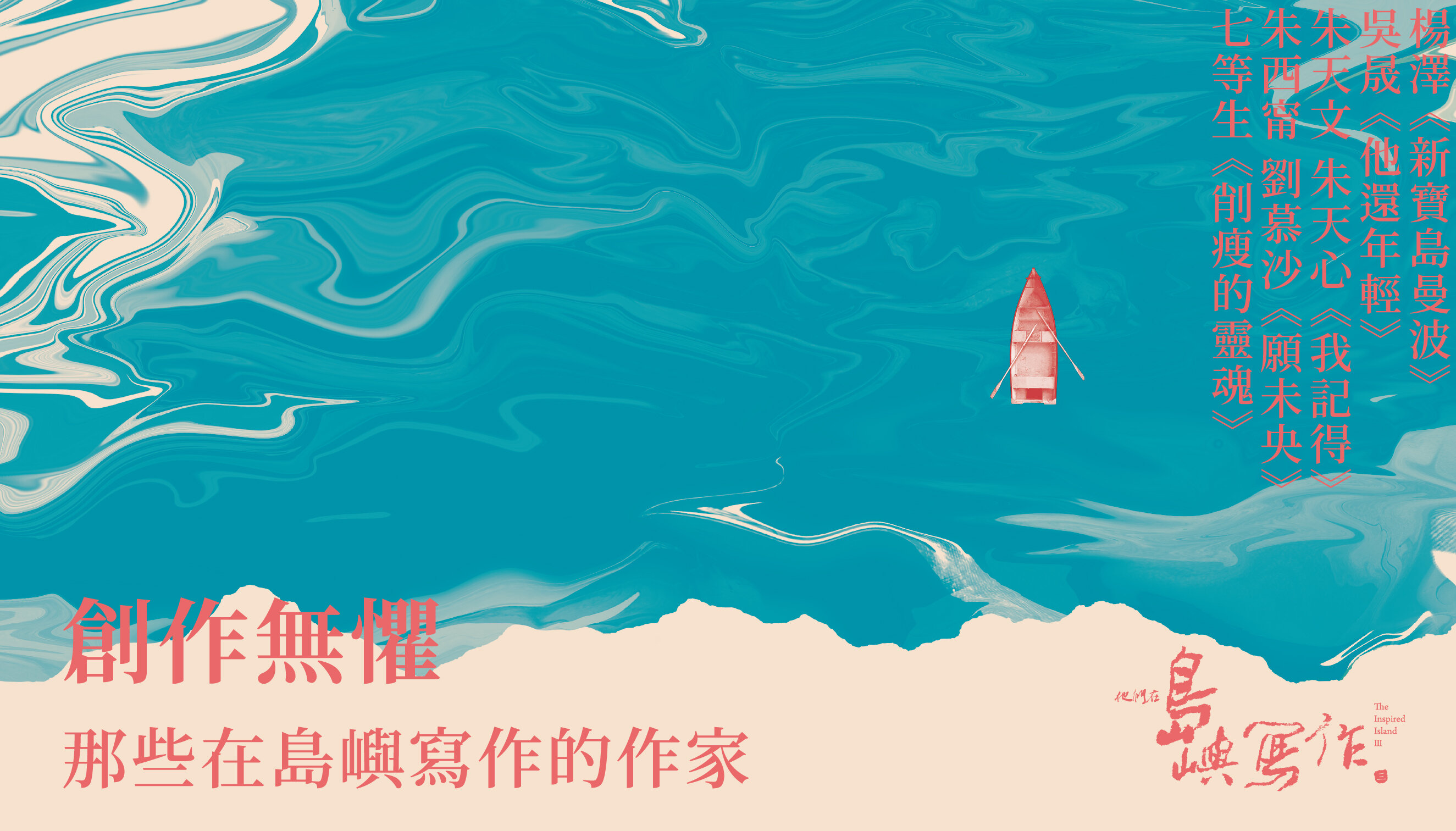

《新寶島曼波》

The New Formosa Mambo

.jpg)

「與其向人生認錯,不如向文學認錯;

與其向文學認錯,不如向音樂認錯;

與其向音樂認錯,不如向山水認錯,向大地認錯。」

傳記主,詩人楊澤在這部結合音樂片、偽紀錄片及浪漫喜劇成一體的非典型文學電影中如是說。

與其向紀錄片認錯,不如向音樂片認錯,不,致敬。這部新型態的電影,從頭到尾由詩人楊澤夫子自道,融合詩與歌、文學與人生、都會文明與大自然,在悠悠蕩蕩的文化鄉愁牽引下,漫遊於台灣島的好山好水間,處處存詩意,步步有歌吟。

本片堪稱年度音樂片。由年輕的繆夫人樂團擔綱創作演出,本片的五首主題曲皆來自楊澤的新舊詩作,由詩人特別為片中的人物、情節而設,而寫。拍片期間同步完成的另外幾首未入歌的詩,則以朗讀的形式穿插出現於片中。電影呈現老中青三代音樂創作者同台飆歌的盛況,包括代表新世代的女主角陳塵(小匚)、女配角怪少女林纓、中生代原住民歌手巴奈、毛恩足、月琴傳藝師張日貴阿嬤,從詩朗讀到新詩新唱,到老歌重唱,一系列從島嶼台灣靈魂深處發出的告白及見證,帶領島上眾人齊聚一堂,引頸高歌,一詠三嘆,迎向山海,共譜《新寶島曼波》的靈動樂章。這部由詩人楊澤自編自導自演的新形態紀錄片,不折不扣是詩人楊澤獻給生長島嶼及海洋的一首「大情歌」。

▲購票資訊

歡迎上映期間至光點華山電影館售票櫃檯及網路售票購買。團票或包場需求,歡迎直接私訊目宿媒體粉專。

- 楊澤,《薔薇學派的誕生》,臺北:洪範書局,1977。(以及2017年印刻新版)

- 楊澤,《彷彿在君父的城邦》,臺北:印刻文學,2017 新版。(1980年時報文學初版)

- 楊澤,《人生不值得活的》,臺北:元尊文化,1997。

- 楊澤主編,《七○年代:懺情錄》,臺北:時報,1994。

- 楊澤主編,《七○年代:理想繼續燃燒》,臺北:時報,1994。

- 楊澤主編,《狂飆八○:紀錄一個集體發聲的年代》,臺北:時報,1999。

- 劉紀蕙,《孤兒.女神.負面書寫:文化符號的徵狀式閱讀》,臺北:立緒,2001。

- 駱以軍,〈飄移在小城道街道裡的囈語──試評楊澤〈1976記事1〉〉,《現代詩》復刊15期(臺北,1990)。

- 蕭阿勤,〈世代認同與歷史敘事:臺灣一九七○年代「回歸現實」世代的形成〉,《臺灣社會學》第9期(臺北,2005)。

- 陳允元,〈徬徨者與信仰者──論七、八○年代之交的楊澤詩及其時代意義〉,《臺灣詩學學刊》第13期(臺北,2009)。

- 王秀雲,〈「不男不女」:臺灣「長髮」男性的治理及其性別政治,1960s-1970s〉,《臺灣社會研究季刊》第112期(臺北,2019)。

- 楊照、楊澤,〈抒情詩的出走與回歸 ──從《古詩十九首》到《新詩十九首》〉,《印刻文學生活誌》第12卷第9期(臺北,2016)。

- 黃英哲,〈從山城到舊莊〉,《聯合晚報》2019 年 5 月 11 日。

- 楊澤,〈西門行〉,《聯合報》2019 年 5 月 29 日。