自己規矩自己破壞

9 月 22 日,恭親王奕訢發了照會給英法聯軍,告知他本人受命為全權欽差大臣,要求英法停火談判。次日,英法聯軍回答説,必須釋放巴夏禮等談判人員,才能停止進軍。

恭親王表示,所有俘虜都平安(這完全是說謊,此時很多人質都已被折磨致死),但要等到和議達成後才能釋放他們。恭親王的想法是,釋放人質,手中就沒有牌了。

兩天後,聯軍總司令額爾金勛爵照會說,若三天內放還全部談判人員並接受聯軍的條件,就停止進攻;否則一定要奪取北京,此一作法並不違反國際法。

奕訢沒有得到皇兄的允許,不敢輕易答覆。如果當時奕訢作出讓步,停止折磨人質,即便不能避免聯軍入京,或許不會發生火燒圓明園的悲劇。然而,包括思想最開明的恭親王奕訢在內的清帝國統治階層,眼中並沒有國家利益和國際法這些近代觀念,只講究如何做到「不失國體」,也就是不能讓皇帝丟臉,因而堅持不肯先釋放人質。

9 月 30 日,英法聯軍兵臨北京城下,在城外安營紮寨。

10 月 5 日,聯軍經過休整後,準備攻城。在熱兵器時代,厚重的城墻已無法拱衛京城,破城之日,屈指可數。此時,朝廷的文武百官和有錢人大都逃離了京城,全城陷入潰兵和流氓肆意燒殺搶掠的無政府狀態。

13 日,北京打開城門,向聯軍投降。

從 10 月 8 日至 16 日,恭親王先釋放巴夏禮等人,然後陸續釋放其他人。最初總共被扣留的有 39 人,活著回來的只有 18 人, 21 人被虐待致死──有些人的屍體被大卸八塊,有些人的屍體腐爛得認不出來,還有些人根本找不到屍體。

「兩國交兵,不斬來使」,這不僅是近代國際法的規定,也是中國自己古已有之的戰爭法則之一。然而,清帝國偏偏要「自己的規矩自己破壞」。

巴夏禮在回憶錄中記載了他被囚禁期間的遭遇,他親身體驗了「東方人尊重法律和正義的方式」。最初,他被帶到僧格林沁面前,僧格林沁大笑著對他説,你不願向皇帝叩頭,我就讓你向我叩頭。於是,僧王讓人按著巴夏禮的頭,在地面上連續叩響頭。

巴夏禮抗議說:「我是談判人員,打著休戰白旗從你們防區經過,且得到過你們明確承諾,給予通行安全。你們現在為什麼不守信用呢?」僧格林沁不予理會,繼續命令手下按住巴夏禮的頭,又是一頓猛叩,直至其頭破血流。

隨後,巴夏禮等人被押送到北京,以「叛逆罪」投入大牢。清帝國竟然把外國人當自己的臣民來定罪,這在世界上恐怕是絕無僅有的。這種定罪方式,恰好說明瞭清帝國所堅持的「天下一統」觀念之荒謬:皇帝認為這個世界上所有國家都是其屬國,所有的人類都是其屬民。

英法聯軍對中國的進攻,並沒有被看成是侵略、入侵或是戰爭,而是被當作「叛亂」──跟南方如火如荼的太平天國叛亂等同起來。因此,清廷對英法開戰被理直氣壯地宣佈為「剿夷」、「討逆」。

因為巴夏禮和額爾金勛爵的私人秘書洛奇的級別較高,兩人被關到刑部大牢,待遇相對較好。洛奇出獄後,在回憶錄中表示,雖未遭受酷刑,但在獄中最擔心的是捆在手上的皮繩,那皮繩用水濕過,越勒越緊,勒幾天後手腕處即開始腐爛並且生蛆。

其他俘虜被關在圓明園,據說咸豐皇帝曾秘密審訊過他們──這個說法恐怕不可信,咸豐皇帝最害怕見到洋人了,不可能親自審問這些骯髒的俘虜。他們雙手被捆,整日下跪,三天水米未進。他們被百般拷打,肆意淩辱,其中包括《泰晤士報》記者鮑爾比。鮑爾比在第四天死去,屍體在牢房裡放置三天,後被扔到野地裡,讓野狗吃了。安德森中尉的手腳被勒得生出蛆蟲,他看著蛆蟲在身上蔓延,覺得既噁心又害怕,在精神錯亂中大叫三天後死去。

這些西方外交人員在監獄中還受到殘酷的心理折磨。清廷通知巴夏禮等人,中國決心死戰,他們將被立即處死,給兩個小時寫遺書。待巴夏禮等人寫完遺書之後,又說將處死日期改在第二天,而第二天又沒有行刑。

行刑日期一拖再拖,對於已被宣佈死刑的人來說,心理壓力越來越大。清廷對他們施加巨大心理壓力的目的,是想迫使他們屈服之後,向聯軍寫信,讓聯軍停止進軍。

當九死一生的人質回到聯軍軍營時,他們所講述的悲慘遭遇、他們殘缺的身體,以及他們帶回的屍體,激起了聯軍對亞細亞式殘暴的普遍憤怒。莫吉牧師報告說:

我從未見過比這更讓人憐憫的情景了……他們幾乎不能走路,拖著雙腿向前挪動。他們的手以一種痛苦的姿勢放在胸前,這還能叫手嗎,都已經被扭曲得變了形狀,有的手腕上的傷口已經潰爛,有的手上被繩索捆綁造成的腫脹還沒有消下去,有的手就像鳥爪子一樣蜷曲著,看上去好像已經壞死萎縮了。……人們還瞭解到,他們身體的畸殘狀況是由於手腳被浸濕的繩子緊緊捆在一起而造成的。這些俘虜就這樣被捆綁著,任憑風吹日曬雨淋,而且長時間內得不到食物和水。由於四肢的血液迴圈被截斷,肌肉腫脹潰爛,傷口化膿,生滿了蛆。這些倖存者的證言全部或部分地發表在英國議會檔或戰爭紀載裡,它們表明所有的死者都是由於這種虐待的結果。

格羅男爵向法國外交大臣圖韋納爾報告說:「您完全可以想像出聯軍軍營中那種極度的憤怒和激動,我們需要盡可能地保持慎重和冷靜,以阻止可怕的報復行為損害我們的事業。有人想燒掉北京,讓每一名清國官員都受皮肉之苦。」

巴夏禮在寫給妻子的信中說:「我們那些戰俘受到的待遇實在太殘忍了,必須對加害者嚴懲不貸,以儆效尤。」

聯軍佔領北京後,巴夏禮當面用滿語叱責被俘的清國刑部尚書説:「一個人如果利用敵人的不幸對他進行人身侮辱的話,就喪失了每一個文明國家的尊重,應當被逐出正直人的社會。」然而,飽讀詩書的刑部尚書大人根本不懂得他在説什麽。

火燒圓明園僅僅是懲罰皇帝,不是國恥

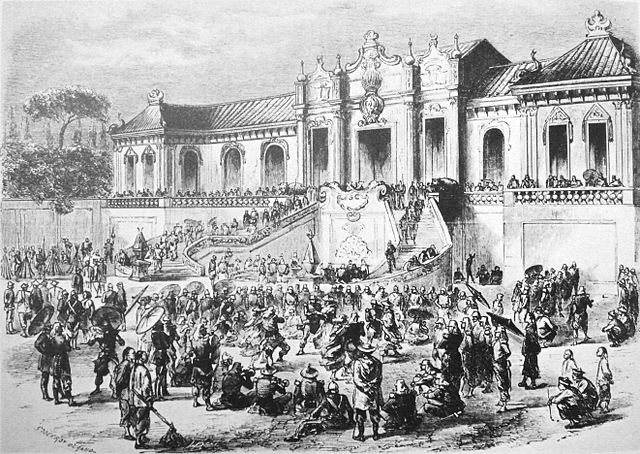

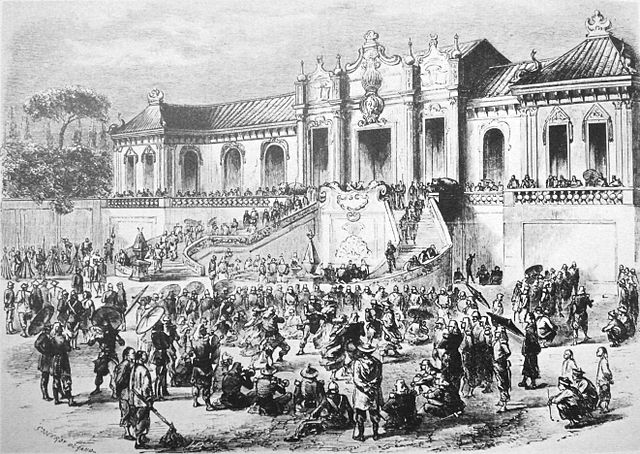

英法兩國被徹底激怒,召開會議,討論懲罰清帝國的方式──按萬國公法規定,凡使臣性命不保,它日城破,雞犬不留。但是,兩國提出的懲罰方式迥異。英國額爾金的意見是,這些可憐的俘虜是在圓明園內受虐待的,必須將這個園子夷為平地。

法國公使葛羅則認為,圓明園沒有設防,嚴格說來非交戰區,若燒圓明園,不如直接燒掉紫禁城,這才是對皇帝最好的懲罰。額爾金反駁説,若燒紫禁城,火勢很容易蔓延到全北京城,受害的將是北京的無辜百姓,這些被皇帝拋棄的百姓歡迎聯軍進城,聯軍承諾過給他們以安全保障。

由於英軍是主力,英國的意見佔了上風。為了說服法國,額爾金特別撰文闡述其理由:

第一,被囚諸人,手足縛系,三日不進飲食,其受如斯野蠻之待遇,即在此地。第二,若對於中國政府所為不顧國際公法之殘酷行為,不予以久遠之印象,英國國民必為之不滿。若現即與之媾和,訂約撤兵而退,清國必以吾國人民為可以任意捕殺無忌,在此點上必須警醒其迷夢也。皇帝避暑行宮固已被掠,然其所蒙損失,在一月內即可恢復原狀。圓明園宮殿之為要地,人所共知。毀之所以予清國以打擊,造成慘局者為此輩而非其國民,故此舉可謂為嚴創清國政府,即就人道而言,亦不能厚非也。

額爾金又説:「要想取消毀壞圓明園這事,若單要求賠款,在這種擾亂的情形中,清國政府,除了民脂民膏以外,也付不出大筆款項。其次,或是要求清政府交出那些苛待英人和破壞和約的人,一些可憐的屬員,也許要被呈獻出來作替身。假若要求交出僧格林沁本人,清國大約不能答應,更決不能實行。尋思推衍的結果,只有毀壞圓明園,似乎是唯一的方法,而且這種責罰,僅降在咸豐皇帝本身,與人民無關。」

10 月 18 日放火燒毀圓明園之前,額爾金在北京城內張貼告示,說明火燒圓明園的原因和預定的放火時間:「任何人,無論貴賤,皆需為其愚蠢的欺詐行為受到懲戒,18 日將火燒圓明園,以此作為皇帝食言的懲戒,作為違反休戰協定之報復。與此無關人員皆不受此行動影響,惟清政府為其負責。」

額爾金的這番解釋純粹是多此一舉。北京居民看到告示後,絲毫沒有為即將發生的事情憂心,而是對其蹩腳的語法大笑不已。住在圓明園附近的民眾,早已在皇帝和圓明園的管理人員撤離、英法聯軍抵達之前,闖入園中大肆掠奪。他們對皇帝驕奢淫逸的生活心存怨恨,敢怒而不敢言,在此千載難逢的機會,當然要出手撈一筆。這場戰爭是皇帝的戰爭,圓明園也是皇帝的財產,百姓才不願捨身「衛國」呢。

關於圓明園被燒,還有一則軼事:晚清詩人、自強思想的鼓吹者龔自珍的兒子龔半倫,精通英文,帶領英法聯軍進入圓明園,後來又當英國公使的翻譯,陪同英國公使與恭親王談判。在談判中,處處幫著英國人。

恭親王怒斥説:「你等世受國恩,卻為虎作倀甘做漢奸!」龔半倫有洋人撐腰,居然不怕一人之下,萬人之上的恭親王,當場嘴説:「我們本是良民,上進之路被爾等堵死,還被貪官盤剝衣食不全,只得乞食外邦,今你罵我是漢奸,我卻看你是國賊。」恭親王頓時羞愧萬分、無言以對。

火燒圓明園的恥辱,大部分都是中華民國和中華人民共和國的左派宣傳家在「反帝」和民族主義意識形態的支配下渲染出來的。圓明園跟普通人有什麽關係呢?他們終其一生也沒有資格踏入其中一步。

然而,對於清帝國統治者來說,燒掉圓明園的英國和法國等遠道而來的「夷人」並非心腹大患,因為「夷人」是可以拿金錢和好處來收買的,他們也不會奪取皇帝和官僚們的寶座;而真正要顛覆他們代代相傳的統治的,是已奪取東南半壁江山及帝國精華之區的叛匪——太平天國。

圓明園被燒掉的 1860 年,太平天國叛亂正進入第 9 年,結束叛亂似乎看不到盡頭。比起圓明園的火光來,東南各省的暴亂之火更驚心動魄,上千萬人已經喪生其中,還有上千萬人在此後的幾年裡還將喪生其中。